日本経済に必要なのはTURNという価値観 アートを通じて「多様性への感性」を磨く

同じ価値観の社員を育てることが日本の企業文化

日本人はダイバーシティが大事と頭では分かっていても、どこか他人事に捉えている人が多いのではないだろうか。多民族国家と違って「多様な価値観と分かり合う」必要に迫られる経験が乏しいので、現実味が湧かないのだ。長らく企業においてもそれは同様だった。「人と違う意見を言う」のは、日本の企業文化において大変勇気のいる行為だ。

しかしながら現代日本において、たとえ中堅企業であっても女性管理職の登用、世代間における仕事への価値観の差、外国人の労働者受け入れ、海外取り引きなど、今まで意識されなかった「自分とは異なる価値観」との接触が避けられない時代となっている。ダイバーシティへの感性はすべてのビジネスパーソンが身につけておくべき必須のスキルとなるのは間違いない。

とはいえ、「周り中似たような人だらけ」の環境で育ってきた現役ビジネスパーソンは何から始めれば良いのだろうか?その現実的な解の一つに、東京都やアーツカウンシル東京らの主催する「TURN」というプロジェクトがある。折しも2月2日に開催された「TURNミーティング」では、<多様性のある社会について考える>というトークセッションが行われた。エディターの渡辺祐氏をモデレーターに、「TURN」の監修者である日比野克彦氏、日本文学研究者のロバート キャンベル氏、そしてろう者の映画作家である牧原依里氏が活発な議論を繰り広げた。

|

|

|||

|

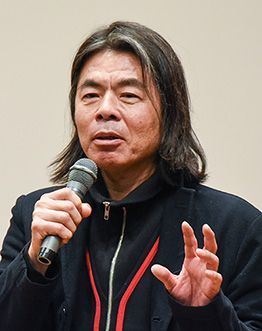

聾の鳥プロダクション代表、

映画作家 牧原依里 |

|

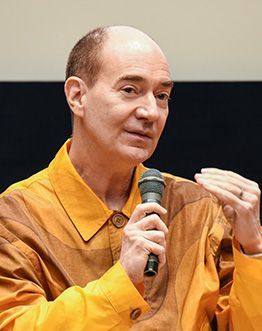

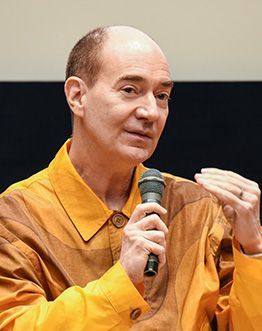

日本文学研究者、

国文学研究資料館長 ロバート キャンベル |

|

|

|

|||

|

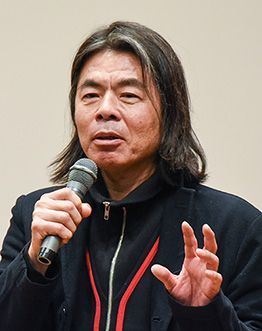

TURN監修者、アーティスト、東京藝術大学美術学部長・先端芸術表現科教授

日比野克彦 |

|

エディター・ライター、J-WAVE『Radio DONUTS』ナビゲーター

渡辺祐 |

|

映画作家

牧原依里

国文学研究資料館長

ロバート キャンベル

日比野克彦

渡辺祐

「ろう文化」と「聴文化」との違いとは

そのハイライトとなったのが牧原氏と雫境氏が共同製作した『LISTEN リッスン』という、無音の映画を入り口にした議論。音の聴こえない世界に生きるろう者の視点から音楽を問い直した映画だ。そこで、「ろう文化」と「聴文化」との違いが鮮明になったのだ。実はろう者同士で使われる手話も日本語とは文法が異なる言語であり、聴者とコミュニケーションをとるろう者にとっては"日本語"と"日本手話"という2つの言語を同時にこなさなければいけない難解な作業であるという。「聴者」はお互いに理解し合えた気になっているが、本当に「ろう者」のことをわかっているのだろうか、と改めて考えさせられた。