エアコンだけで2兆稼ぐ、ダイキンの凄み 各国ばらばらの製品いち早く投入できる理由

現在、ダイキンが製品を販売しているのは世界150カ国、生産拠点は90カ所を数える。2007年にはマレーシアの大手空調メーカー・OYL社、12年には米の大手空調メーカー・グッドマン社を買収するなど、積極的にM&Aを行い、グローバルナンバー1*の座を手に入れた。

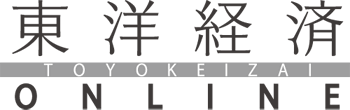

今や海外売上高比率は全体の8割を占め、世界各地でバランスよく売り上げを伸ばしている。中でも、北米と並んで最重要地域と位置づけているのが、成長著しいアジア・オセアニアだ。15年に2847億円だった売上高は、17年には3251億円に増加し、年平均7%の成長を記録。さらに20年までに売上高で4800億円、年平均14%の成長を目指すという。

*富士経済「グローバル家電市場総調査2018」調べ グローバル空調メーカーの空調機器事業売り上げランキング(2016年実績)

ほかの家電と違って、エアコンは参入障壁が高い

ダイキンの海外展開がひときわ強さを見せている理由とは何なのか。

驚くべきは、従来日本企業が得意としてきた高品質、高性能なハイエンドではなく、アジア・オセアニアでは中間所得層を対象にしたボリュームゾーンを攻略できていることだ。その理由について、ダイキン工業グローバル戦略本部長の峯野義博氏はこう話す。

常務執行役員

グローバル戦略本部長

峯野義博

「うちは、もともと国ごとにしなやかに考えることをやってきた。欧州は欧州、中国は中国、米国は米国の攻略の仕方があるから、ハイエンドをあっち持って行け、こっち持って行けと、日本から一律に指示するのではなくて、ある程度現場に任せてます。どの国に行っても地域に根差してやらないと、ただの日本から行っている企業で終わってしまいますから」

とくに空調は、国・地域ごとに気候も規制も家の大きさも異なるため、それがよりいっそう重要になるという。

「例えばベトナムは伝統的に細長い家が多いから、強い風で遠くまで冷気を届けるエアコンが必要だとか。インドネシアなら家が小さくて、電力の供給量が少ないので、電力消費の少ない0.5〜1馬力以下の小さいエアコンがいるとか。電気代が日本と一緒で高いフィリピンだと、電気代がセーブできるインバーターエアコンでないと売れません。

一方、インフラが未成熟なインドでは、不安定な電圧が原因で電化製品が破損してしまう。だから、スタビライザーという電圧を安定させる装置の搭載が欠かせない。また、道路事情が悪く、輸送時の振動などで製品が破損してしまう可能性があるので製品の強度や梱包を改良しなければならない。

とにかく国によって求められる製品がバラバラなんですよ。これを一つひとつ対応していかないとならない。それができる企業ってなかなか少ないですよね」

こうした国ごとの対応を可能にしているのが「市場最寄化戦略」だ。生産や開発の拠点を一極集中させれば効率はいいが、ダイキンは販売する市場の近くで生産・開発を行う体制を世界5極で一貫して展開している。

エアコンは、天気などによっても需要が大きく変化しやすい商品であり、必要なときにタイムリーに商品を提供できなければ売り逃してしまう。だからこそ、アジアではインドのほか、マレーシアやタイ、ベトナムなどに生産・開発拠点をつくり、国・地域ごとのニーズに合った製品をいち早く供給できる体制を構築しているのだ。

「ほかの家電って売り切りでしょう。商品を並べておけば、お客様が選んでくれます。でもエアコンは違う、据え付けが必要なんですよ。自前で据え付けのできるディーラーを教育するには時間と手間がかかる。それが参入障壁になっています。うちはアジアでは、卸や量販店を通さない自前の販売網、サービス網をつくってきました。それらを通じてエンドユーザーにダイレクトにコンタクトできるのも強みです。

そのため、市場に合ったよい製品さえできればチャンスがあると思っています。しかもダイキンは工場や開発センターなどのインフラを現地につくっているので、商品を輸入して販売するケースと違って、市場から簡単には撤退できないじゃないですか。

販売店も、ダイキンは腰を据えて付き合う覚悟があることをわかっているから、安心してうちのディーラーさんになってくれる。今考えると、メーカーとしてエアコン事業を軸としたダイキンは、なんて幸運な会社やろと思います」

一見すると生産、開発だけでなく販売、サービスまで自前のインフラを現地に構築するのは非効率だ。だが、空調しかない専業メーカーだったからやるしかなかったという。

「空調専業だから、すでに更新需要が中心になっていた日本だけでは生き残れないという危機感を持って早くから海外に出て行った。でも、専業だからこそ空調に絞って投資もしてこれたんです。

それに空調は、商品は住宅用エアコン、業務用エアコン、アプライド(産業用エアコン)の大きく3種類です。めちゃくちゃシンプルな商売ですけど、空調だけで売上高が2兆円なんてびっくりしませんか」

ほかの事業に投資を行う必要がなく、技術や製品の開発、販売網、サービス網の構築、さらにはM&Aのような経営戦略も空調事業だけに絞って投資ができる。それは海外展開をするうえで大きなアドバンテージになっている。

「ダイキンは現場を尊重するから、現場から『市場のほとんどはボリュームゾーンです。東南アジアやインドでハイエンドを売ったってちっちゃな商売にしかなりません。ボリュームゾーンで行きましょう。投資してください』と言われて決断できる。そういう挑戦のできる風土のある会社だから、ここまでやってこれたんではないかと思います」

今後は、サービス市場にチャンスがある

中には、ダイキンの好調ぶりを見て、空調事業に参入してくる企業もあるというが、この20年にわたり空調だけに投資を続けてきたダイキンとの地力の差は歴然だ。

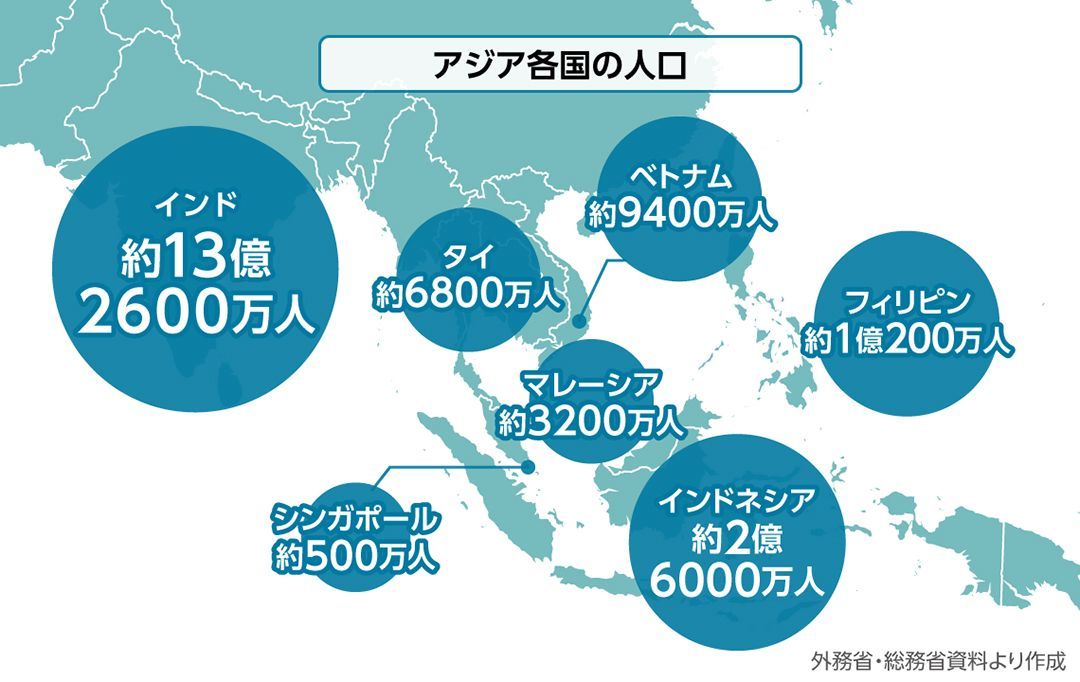

しかも、東南アジアやインドは人口の平均年齢が低く、中間所得者層の増加が見込める成長市場だ。人口規模で言えば、インドネシアは約2億6000万人、ベトナムは約1億人、インドに至っては約13億人(外務省・総務省調べ)と、アジアには日本と同じ規模、それ以上の市場がいくつもあることになる。

「つまり、アジアを押さえることは、日本市場をいくつも押さえるようなもの。それにエアコンは1家に1台どころか各部屋に1台です。市場を育てることで、アジアはさらに大きくなると思っています」

そこでカギとなるのが、サービス網だという。

「いま、なんで人口2400万人のオーストラリアが伸びてるかと言ったら、800億という機器の販売と同じくらいのサービス、メンテナンス市場があるからです。アジアでも、そういうのが増えてくる。そこに結構チャンスがあるなと思っています」

そこで、施工機能を持たない販売店が多いインドネシアでは、ダイキン専売のプロショップが販売だけでなく施工やメンテナンス、アフターサービスまでできる体制を構築。ベトナムでは、全国にサービス拠点を設置したり、先端技術を導入したベトナムの新工場にトレーニングセンターを併設したりして、協力店の技術者が施工やアフターサービスを学べるようにするなどサービス網の構築を急いでいる。施工からアフターサービスまでできる販売網をつくり上げ、それを住宅用から業務用まで拡大することでさらにビジネスチャンスが拡大する。

「うちの最も大きな強みは、『市場最寄化戦略』によって生産や開発、販売、サービスを本当の意味でローカル化をしていること。それを20年やってきたわけだから、そうそう簡単には負けへんと思っています」

こう話す峯野氏の笑顔には絶対の自信を感じさせた。単なる現地化とは一線を画すダイキンの「市場最寄化戦略」。そのこだわりこそが、アジアでの圧倒的強さを下支えしている。