「働きながらがん治療をする」社会へ 東京海上日動あんしん生命保険

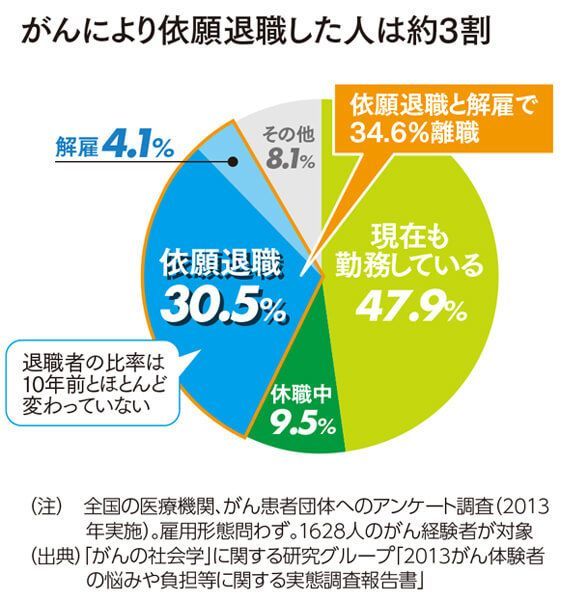

がんと診断されると34.6%が離職する現実

そして、ビジネスパーソンにも大きくかかわるのが、「がんと仕事」という問題だ。

静岡県立静岡がんセンターを中心とするグループが行った13年の調査では、がんと診断された人の34.6%が離職している。内閣府の世論調査(17年1月)でも64.5%の人が、がんと就労の両立が難しいと考えていることが明らかになっている。

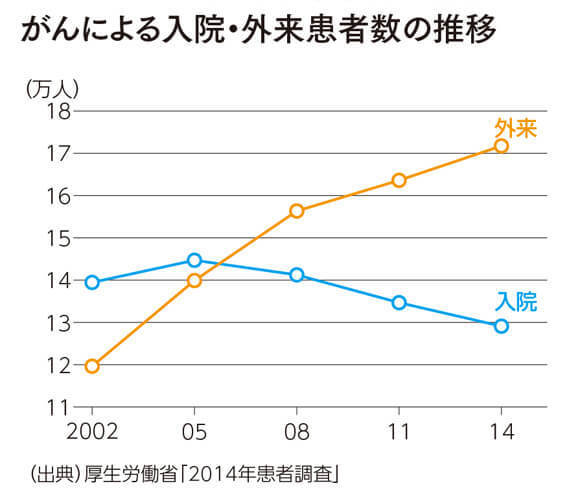

かつて、がんの治療といえば入院して行うケースが大半だった。入院中は、どうしたって就労との両立は難しい。今は外来で化学療法や放射線治療を行う体制が整備され、通院で治療を受ける人のほうが圧倒的に多い。にもかかわらず、がんと診断されたことによる離職者が減らないのは、日本の雇用慣行も影響している。

「アメリカでは介護も育児も病気も含めて、柔軟な働き方ができるような社会制度がある。そのため、がんになったら時短で働いたり、働く日数を減らしたりするなどしてがんと就労を両立させやすい。しかし日本は辞めるか働くかの二者択一型の考え方をしがちで、何かをしながら働くことが難しい。たとえば、治療をしながら働くといったことです」(桜井氏)

この問題が起きるケースの多くは中堅・中小企業だ。大企業と違い社員数が少ないために、社員が病気になるケースは多くは出てこない。その結果、何十年も前につくった就業規則がそのまま残っていて、「社員が休職した場合、フルタイムで働けない限り復職できない」というような古い規定をいまだに運用していたりするという。

仮に、就労不能になってしまうと、収入は激減する。症状が改善したとしても、一度退職すると再就職のハードルは高い。再就職できたとしても非正規社員になるケースもある。

収入が減るどころか、相応の医療費がかかることも忘れてはならない。直接的な医療費は公的医療保険の対象になるから、70歳未満なら自己負担は3割だ。しかし、多くの人は入院に必要なパジャマや洗面道具の購入、通院のための交通費や宿泊費、差額ベッド代などのさまざまな出費が発生する。だからこそ、患者を守るために改正法では企業の努力義務が明記されている。