個別最適な学びをサポート。生成AIを教育現場に導入して、何が変わったか? 生成AIサービス「教科書AIワカル」の可能性とは

生徒一人ひとりに合った「生成AI×教科書」の学び

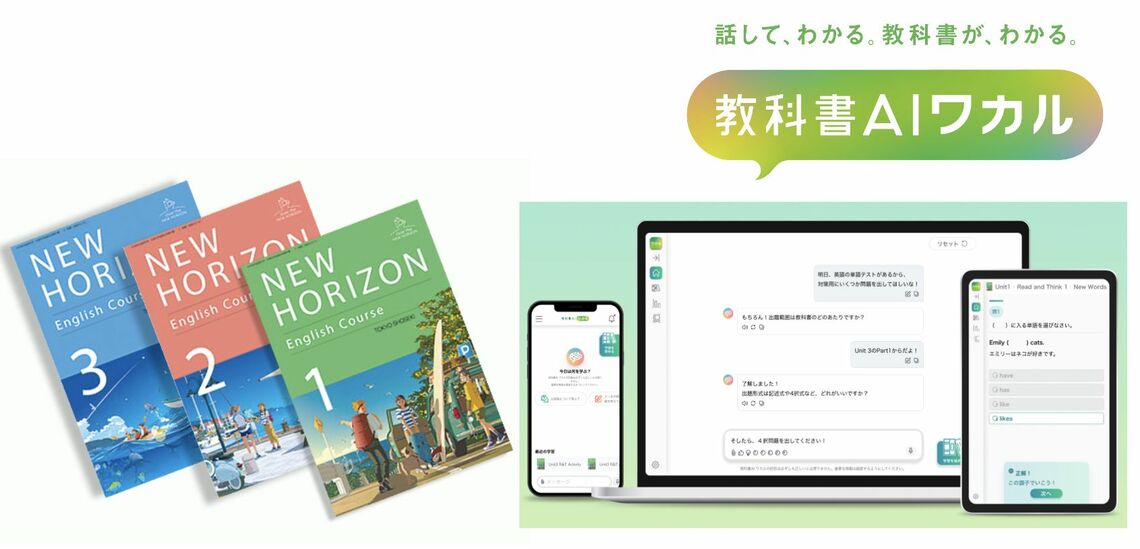

東井 「教科書AIワカル」は生成AIを使った対話型学習サービスです。生成AIと教科書を連動させることで、教科書の内容を、よりわかりやすく、深く理解し、自分の力として「できる・使いこなせる」ようになる点が特徴で、自分だけのAIアシスタントとチャット形式で対話をしながら学びを深め、学習を楽しめる学習サービスとなっています。家庭学習から学校の授業まで、

東井 尊氏

前島 私が教員を務める静岡県では「静岡式35人学級編制」の下、1クラス35人以下で授業を行っていますが、その中でも子どもたちは多様な個性を持っており、英語に対する興味・関心にもばらつきがあります。

そのため、従来の紙の教科書のみを使用した一斉指導による授業では、どうしても、私の説明だけでは理解を深められない子どもも出てきていました。

そんな中、「教科書AIワカル」を導入したことで、理解が及ばなかった子どもは、自分のペースで学びを補うことができると同時に、英語が得意な子どもは、学びをより深めることができるようになりました。まさに、今の教育現場で求められている「個別最適化された学び」を実践できるサービスだと考えています。

前島 伸行先生

東井 学校現場の学び方が変化し、多様な学習ニーズが生まれる中で、子どもたちをどうサポートしていくのか。地域間の教育格差や先生方の過大な業務負担をどう軽減していくのか。

こうした教育現場の課題に、教科書会社として向き合い、何ができるのか、ということに長年取り組んできた当社にとって、2023年ごろから社会に普及し始めた生成AIという、新しい可能性を切り開く技術との出合いは大きな転機となりました。その技術がもたらしたインパクト、とりわけ、一人ひとりが必要とする情報を、即時に提供してくれる力は、「個別最適化された学び」と親和性が高く、教育に活用できるのではないかと考えたのです。

その結果生まれた「教科書AIワカル」は、現在、当社が発行する令和7年度版中学校英語教科書『NEW HORIZON』に対応しており、AIとの対話を通じて、より深い理解と実践的な力を身に付けることができるようになっています。

「教員不要論が出るかも…?」AI活用への不安

前島 ただ当初、学習にAIを導入することに不安があったのも事実です。AIに頼ってしまって、その場限りの英語力しか身に付かないのではないか、授業はいいとしても、テストなどで本当に実力を発揮できるのか。もしAIを導入すれば、教員である私自身でさえ不要になるのではないかという心配すらありました。

東井 そうですね。しかし、実際に「教科書AIワカル」を活用する子どもたちを見ていると、私たちが考える以上に柔軟に使いこなしているようです。

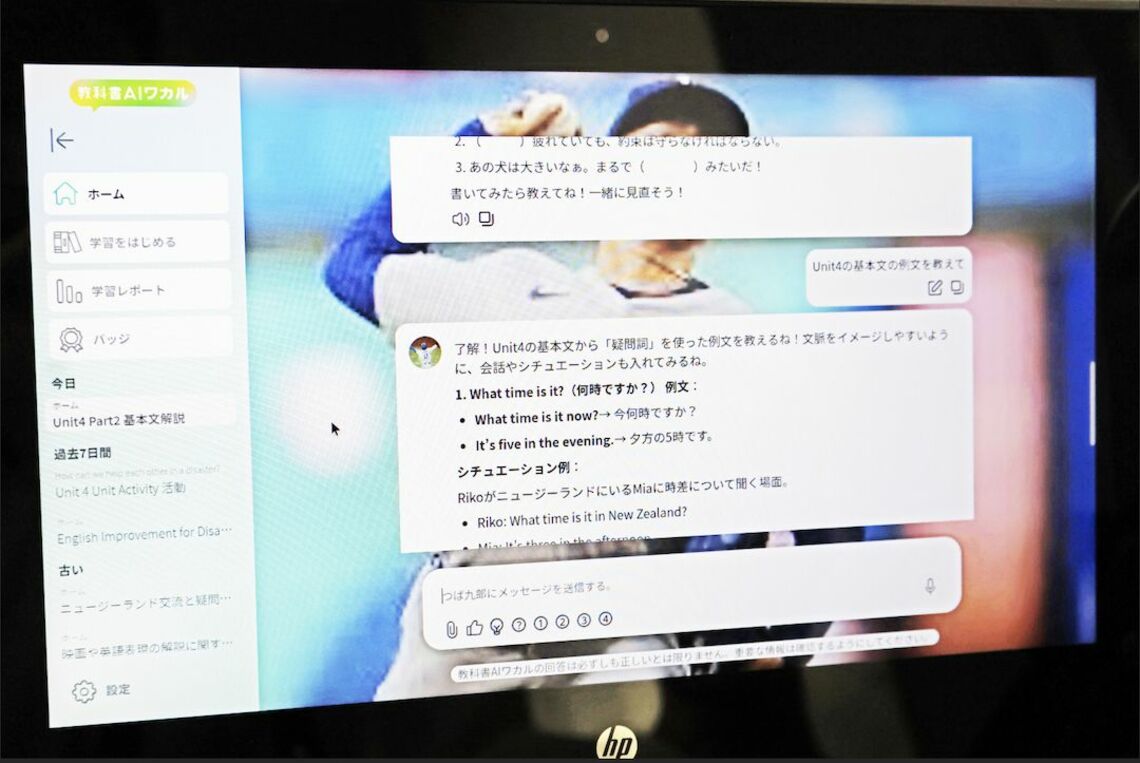

最初は自分のわからないことを質問してみるところから始まりますが、使用していくうちに「教科書の表現を基にAIに問題を作らせる」「別の言い回しや例文を聞いてみる」といった使い方に広がっていくのです。

「教科書AIワカル」には、子どもたちからの質問に対して、次の問いを促す工夫があり、例えば、英語表現に関する質問に答える際も、解説を表示して終わりではなく、「練習問題に挑戦してみる?」「関連する英会話表現を調べてみる?」といった提案が返ってきます。

こうしたやり取りを通じて、自分の考えを深めたり、過去の学びと結び付けたりしながら、AIは答えを返すだけの存在から、いつしか学びを共に進めるパートナーへと変化していきます。

ホーム対話機能により、教科書の内容に基づいた問題、解説、例文、添削などを、学習者のリクエストに応じて即時生成することができる

前島 確かに子どもたちは当初、答えを聞くだけの使い方をしていたことが多かったように感じます。しかしそれぞれの課題をやり遂げるために、しだいに練習相手としてAIを活用するようになるなど、子どもたちの使い方も、多様化してきました。

AIが相手なら、英会話の中で間違うことも恐れないでいいですし、癖や弱点をAIが見つけてくれて、より良い方向へ改善してくれます。AIが子どもたち一人ひとりに寄り添い、対話形式で指導してくれる。子どもたちは主体的、かつ安心して学びを続けることができています。

東井 「教科書AIワカル」は、長年にわたり当社が蓄積してきた知見やノウハウを基に、すぐに答えを示すのではなく、自分で考えながら答えにたどり着けるように設計しています。

教科書の内容を起点にしつつ、学びのプロセスを自然に対話へと導くことで、子どもたちが問いを立て、考えを言葉にし、整理する力が促されます。その積み重ねが、理解の深まりや知識の定着につながるのです。

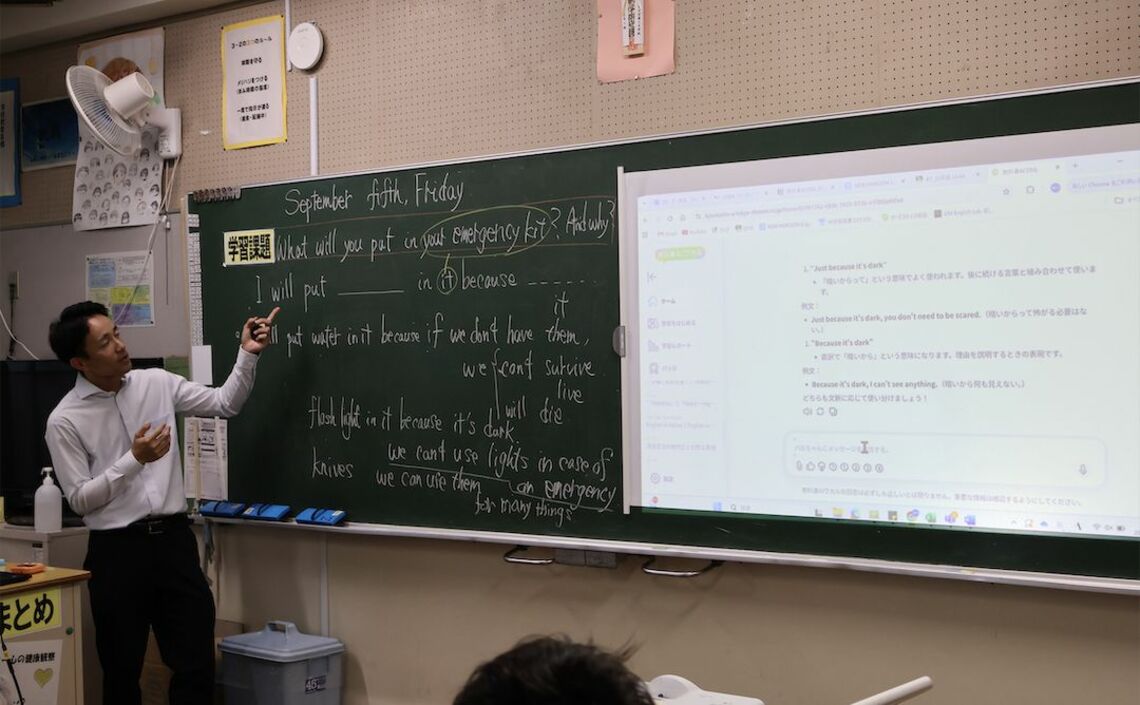

AI活用により、対面授業の内容もより深化する

前島 私は富士宮市の英語教育の指導・研究に携わる中で、「教科書AIワカル」の紹介を受けたことで、2025年度の1学期から導入することになったのですが、初めは、まずどんな使い方ができるのか、ある程度把握したうえで、子どもたちと一緒に操作しながら使用を開始しました。

話し方やキャラクターをカスタマイズし、自分だけのAI先生(学習アシスタント)を作ることができる

英語が苦手で、「教科書AIワカル」を使用する動機づけがなかなかできない子どもでも、しだいに使えるようになり、今では自分の英語力に応じて、4技能5領域(聞くこと・話すこと〈やり取り〉・話すこと〈発表〉・読むこと・書くこと)を満遍なく学べるようになっています。

子どもたちからは、自分のわからないところをしっかりフォローアップできるし、授業の予習復習もしっかりできるという声が上がっています。

そのため、逆に授業では対面だからこそできる表現活動に多くの時間を割くことが可能となります。ライティングに関しては、「教科書AIワカル」を用いて表現の確認や改善を行うため、子どもたちの英作文添削などにかける時間を短縮できています。

東井 よかったです。25年4月に「教科書AIワカル」をリリースして以来、現在では全国で10校ほどの中学校に活用していただいておりますが、当初予想していた、導入時のトラブルや問い合わせはほとんどなく、それぞれの学校の実態に合わせて使っていただいている印象を持っています。

当社が想像した以上に授業に溶け込んでいると感じており、授業の特定の場面に限らず、生成AIならではの柔軟性によって、多様な場面で活用していただくことで、教育現場においてさまざまな可能性を発揮できるサービスだと考えています。

前島 授業ではつねに「教科書AIワカル」を開いた状態で使っています。AIを使う、使わないといった区別はなく、わからないことがあれば、いつでも起動させ、自分の課題を解決するために使っています。

東井 ほかの学校では、先生が授業の導入で基本的な説明を行ったあと、生徒が「教科書AIワカル」を使って自分の疑問を解決する、自分に合った学習課題に取り組む、といった時間を設けるケースもあると聞いています。それぞれの先生が、授業スタイルに合わせて工夫し、生徒が主体的に活用できるように取り入れている状況なのですね。

個別最適な学びをサポート。教師の負担も軽く

前島 今後は、個人的には音声のやり取りの充実を期待しています。英語が苦手な子どもの特徴として、英単語を発音できない、教科書の英文を読むことができないといったことがあります。つまり何が書いてあるかわからないため、勉強がわからないという子どもが少なくないのです。これが音声でやり取りできるといいですね。

また、今の「教科書AIワカル」は場面設定による会話が中心ですが、可能ならば、場面設定なしで、フリーの英会話ができるようになれば、よりいいな、と考えています。

東井 前島先生のおっしゃるとおり、AIとの音声でのやり取りも含め、定期的に機能のバージョンアップを行っていきたいと考えています。まずは少しずつ実装してみて、いろいろな反応を見ながら、より良いサービスにしていければいいですね。

前島 はい。「教科書AIワカル」は、「個別最適な学び」をサポートしてくれていると実感しています。一人ひとりのニーズの把握や、その生徒に合った指導を行っていくことは本当に時間のかかる作業で、私の手が届かないところでもAIがサポートしてくれるという点では、非常に助かっているのです。

ただ、それが「孤独な学び」とならないようには注意しています。今、授業の中だからできることを達成するためにAIを活用する。AIの役割を考えながら授業を進めていきたいと考えています。

東井 そうですね。現在、「教科書AIワカル」は、当社発行の令和7年度版中学校英語教科書『NEW HORIZON』にのみ対応していますが、来年度からは当社発行の数学の教科書でも展開を予定しています。

また、将来的には対応教科を増やして理科や社会にも広げたり、対象校種を中学校以外にも拡大したりしていきたいと考えています。

生成AIといえば、「何でも教えてしまうので子どもが考えなくなるのでは」と懸念される先生方や保護者の方々も少なくないかもしれません。しかし、実際には、生成AIは、子どもの考えや疑問、あるいは、興味・関心を広げてくれる存在になりえます。

「教科書AIワカル」は教科書を起点に学びの可能性を広げていくことができるサービスなので、先生方や保護者の皆さんも、ぜひ体験していただきたいですね。