「ヒトか、AIか」コンタクトセンターの最適解とは ブランドスイッチを回避する「AI活用」の要点

現場でのAI活用が進む一方で、必ずしも顧客満足度が上がっているとはいえないことが、2600社以上にAI SaaSを提供するPKSHA TechnologyとMMD研究所の共同調査によって判明した。その根本原因はどこにあるのか。PKSHA Technologyの白子(はくし)雅也氏に、顧客満足度を高めるコンタクトセンターの構築のカギについて聞いた。

3割以上がコンタクトセンターへの不満で

ブランド離脱を経験

PKSHA TechnologyとMMD研究所が2025年6月に共同で実施した「コンタクトセンターに関する利用者の意識調査」から、AI時代のコンタクトセンター運営の難しさが明らかになった。調査によると、コンタクトセンターに不満を感じたことがある利用者は55.6%に達しているという結果が出た。

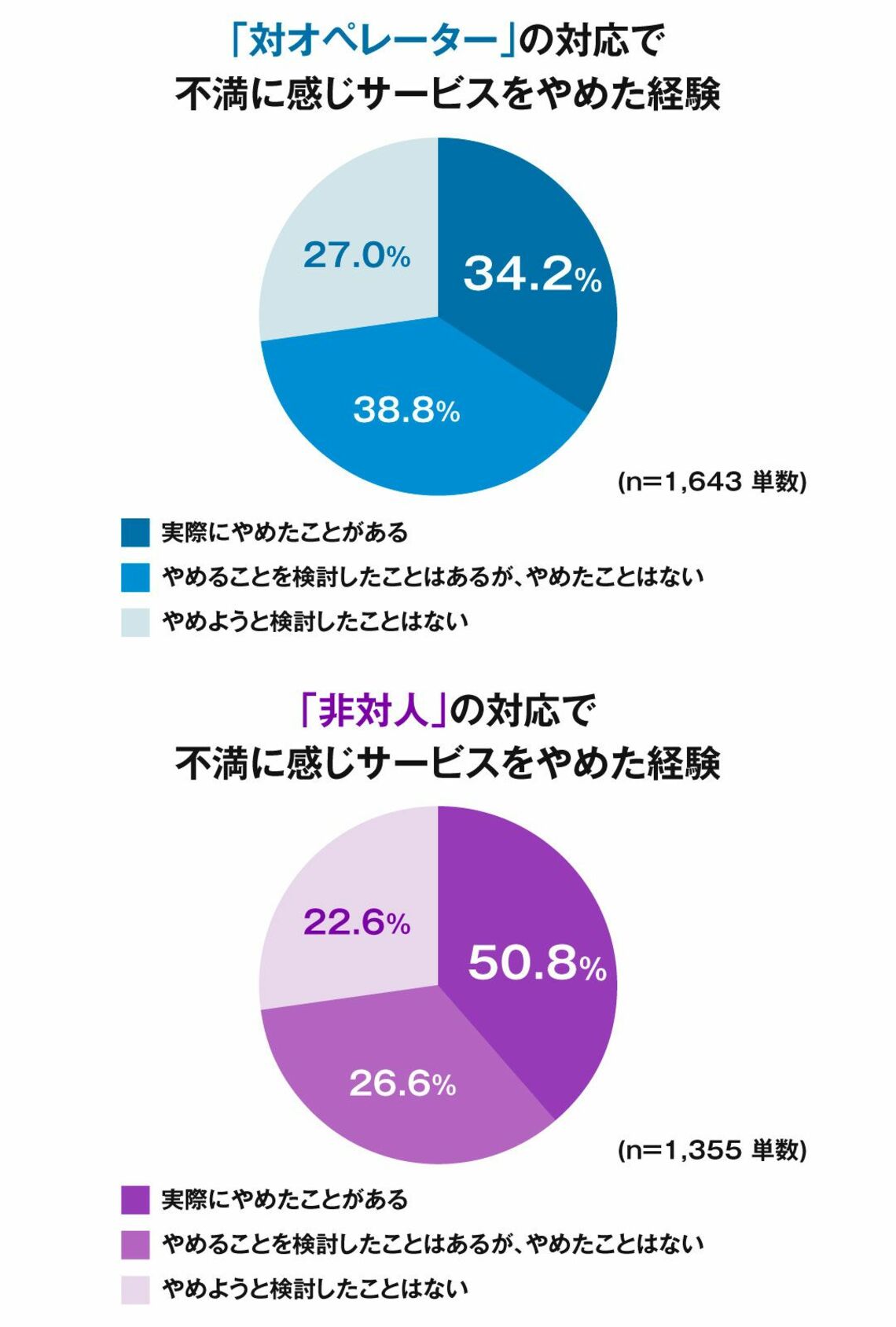

注目すべきは、その不満がブランドスイッチ(サービスの解約や他社への乗り換え)と強く連動している点だ。オペレーターの対応に不満を感じた人の34.2%、「よくある質問」ページやチャットボットなど非対人対応に不満を感じた人の50.8%が、ブランドスイッチを経験している。

多数の企業のコンタクトセンターを支援してきたPKSHA Technologyにおいて、マーケティングを担当する白子雅也氏は、この結果を次のように分析する。

「人手不足が深刻化する中で、対応の質を高めるためAI導入を進めるコンタクトセンターは急増しています。そうした対策を講じても、なお6割近くの顧客が不満を抱き、そのうち3割から5割がブランドスイッチを経験している。この事実は、解決すべき課題がまだ山積していることを示唆しています」

非対人の不満は情報の

「見つけにくさ」と「網羅性の低さ」にある

具体的な課題とは何だろうか。ブランドスイッチのトリガーとなった不満の理由を見ていくと、オペレーター対応と非対人対応で明確な違いが浮かび上がった。

オペレーター対応では「電話・チャットの待ち時間が長い・つながらない」(60.8%)が最多で、次いで「目的が達成できなかった」(50.9%)、「窓口をたらい回しにされた」(49.6%)と、主に「つながりにくさ」と「対応品質」が不満の要因だった。

一方、非対人対応では「知りたい情報が見つからない」(73.2%)が突出して高い。そのほかの「検索や回答の精度が悪い」(59.4%)、「オペレーターにつなぐ方法が見つからない」(43.7%)といった回答も踏まえると、非対人チャネルには情報の「見つけにくさ」と「網羅性の低さ」という根深い課題があることがわかる。

「この課題をクリアするためには、非対人チャネルに顧客が知りたい情報を見つけやすい機能が備わっていること、そして必要な情報をタイムリーに追加・更新していることが前提となります。

これらが整っていないと、いくらAIツールを導入しても、顧客満足度を高めることは難しいでしょう。むしろオペレーターの対応と違って、顧客の不満を直接感じられない分、顧客が離脱する本当の理由を見極めることが困難になります」

人手不足と情報量の増加がもたらす

「見つからない」と「つながらない」

非対人チャネルにおける最大の不満が「知りたい情報が見つからない」ことであるならば、なぜ多くの企業でFAQサイトなどの情報網羅性は担保されないのだろうか。

白子氏は、ここにコンタクトセンターが持つ構造的な難しさが影響していると考える。

コーポレートマーケティング部 部長

白子(はくし) 雅也氏

「コンタクトセンターでは人手不足、オペレーターの採用や育成が難航する状況が続いています。その一方で、サービスの多様化やプロモーションの増加により、顧客に提供すべき情報量はますます増えています。コンタクトセンターはこうした情報を『ナレッジ』として整備し、適切に提供するためのナレッジ管理・更新業務が常に行われています」

しかしそれを担っているのは多くの場合、コンタクトセンターの現場マネージャーやオペレーターとなる。人手不足や業務負荷でこの業務が滞ると、非対人チャネルで提供できる情報が不十分になり「情報が見つからない」「回答精度が悪い」などの不満につながってしまう。

「せっかく自己解決チャネルに投資しても、情報の見つけやすさや網羅性が上がらず、本来自己解決できたはずの顧客も電話窓口に流入するため、オペレーターのキャパシティを超えて『つながりにくさ』を助長してしまう構図になっています」

負の連鎖を止める「ヒトとAI」の

最適な役割分担とは

ナレッジの更新が滞ることで、せっかく導入した非対人チャネルの効果が上がらず、有人窓口が逼迫するという負の連鎖。これを断ち切るには、どうすればいいのか。白子氏は「問い合わせの種類に応じて有人窓口と非対人チャネルの最適な役割分担を設計すること、そしてナレッジの管理がカギになる」と提言する。

「問い合わせには、オペレーターがお客様一人ひとりの状況に寄り添い、丁寧に対応すべき『難易度の高い相談』と、AIによって迅速な自己解決を促すべき『定型的な質問や手続き』があります。この切り分けを曖昧にしたままでは、オペレーターのリソースが本来注力すべきでない業務に奪われ、疲弊してしまいます」

重要なのは、AIを活用して自己解決チャネルの質を徹底的に高め、顧客が自ら解決できる環境を整備することだ。それにより、オペレーターは本当に人手を必要とする業務に集中できるようになる。

「AIで顧客の声を分析してFAQの『網羅性』をつねに高く保ち、優れた検索性で『見つかりやすさ』を高める。これが実現できれば、多くの定型的な問い合わせは自己解決チャネルで完結します。

その結果、オペレーターは本当に困っているお客様への対応に集中できるようになり、心身ともに“ゆとり”が生まれる。この“ゆとり”こそが、応対品質の向上と、課題であった『つながりにくさ』の解消を同時に実現するのです」

顧客はストレスなく自己解決でき、オペレーターはより付加価値の高い業務に集中できる。この理想的なサイクルを回すことこそが、現代のコンタクトセンターに求められる設計思想だといえるだろう。

ナレッジ生成の自動化が開く

「コミュニケーション」の未来

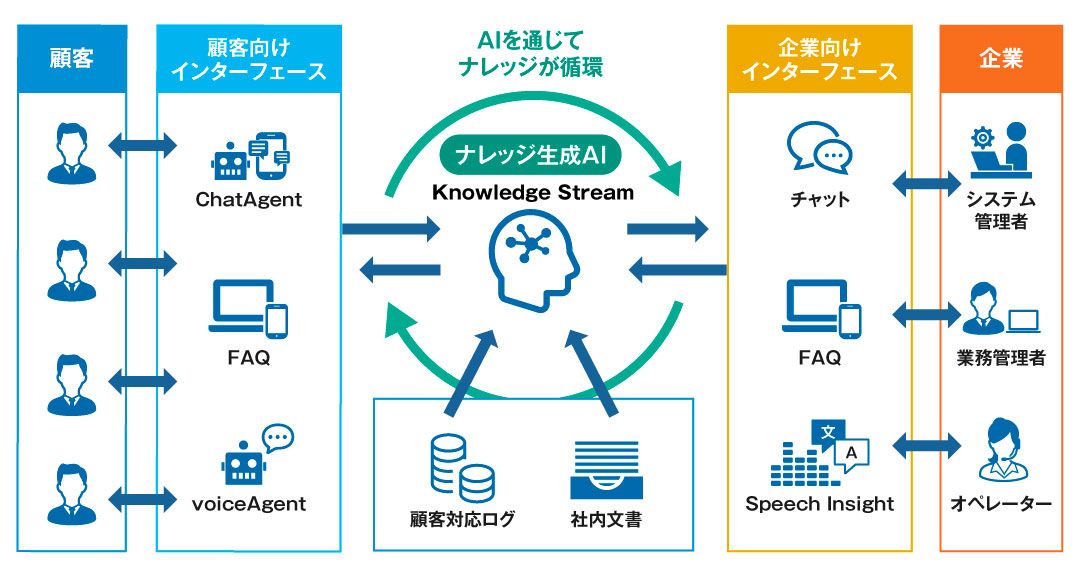

PKSHA Technologyは、そうしたコミュニケーションとナレッジマネジメントの課題を解決するAI SaaSの開発を進めてきた。その成果として、カスタマーサポート領域におけるAI SaaSプロダクト群を統合したパッケージソリューションが「PKSHA AI Suite for Contact Center」だ。

その中核となるのが、社内のマニュアルや資料などのドキュメントや顧客対応ログから生成AIでナレッジを自動生成する「PKSHA Knowledge Stream(パークシャ ナレッジストリーム)」。ナレッジ管理の業務負荷を大きく軽減しつつ、オペレーター向け、非対人チャネル向けそれぞれに最適化されたナレッジをつねに最新の状態に保つ。

ナレッジの網羅性が高い状態を維持することで「PKSHA FAQ」や「PKSHA ChatAgent(パークシャ チャットエージェント)」など、非対人チャネルの効果がいかんなく発揮され、顧客の自己解決率を向上させる。また、整備されたナレッジはオペレーターの業務支援AIである「PKSHA Speech Insight(パークシャ スピーチインサイト)」を通じて、顧客対応中でも素早く参照できるため、対応品質や解決速度の向上にも貢献する。

こうした、情報の網羅性を高めると同時に、見つかりやすさも高めるプロダクト群により、ワンストップでコンタクトセンターの業務改善を実現するのが「PKSHA AI Suite for Contact Center」の特徴だ。ナレッジ更新も含めた現場の業務を劇的に軽減し、人材不足問題の緩和にも貢献しながら、顧客満足の向上を実現する。

コンタクトセンターの価値向上

「AIの役割」とは

同社がこうしたソリューションを生み出せたのは、「コミュニケーションの円滑化」に主眼を置いてAI開発を進めてきたからだと白子氏は話す。

「人と人のコミュニケーションで生じる摩擦やフラストレーションを、AIで円滑にしたいというのが、PKSHAのAI実装の狙いです。無数の顧客との多様なコミュニケーションを円滑にするコンタクトセンターは、そのまさに私たちの狙いが生きる場所だと考え、開発に力を注いできました」

同社はAI SaaSだけでなく、カスタマイズ開発を行うAIソリューション事業も展開し、累計2600社以上の導入実績で培った知見を基に、業界を問わず全体最適化された提案を可能にしている。

「これまでのコンタクトセンターの業務の多くは、顧客の疑問や不満を受けて対応することでした。しかし、顧客の声が集まる接点と捉えれば、能動的に提案も行うプロフィットセンターへと進化できるはずです。顧客が何を望んでいるかがわかれば、次のサービス提案にもつなげられます」

コンタクトセンターが問題解決中心の機能組織から、ビジネス成長に貢献する戦略的部門へ。白子氏は、その変革のカギをAIとオペレーターの最適な連携が握っていると語る。

「コンタクトセンターは製品・サービスの利用継続に貢献し、ビジネス成長に大きなインパクトを与える重要な部門だと思います。だからこそ、AIをうまく活用し、オペレーターとの最適な連動を設計することが大切です」

生成AIの進化で「自己解決」が当たり前の時代が近づき、真価が問われているコンタクトセンター。「つながらない」「見つからない」といった根深い顧客不満の解消は、企業の競争優位性を左右する戦略的な資産になるだろう。そのために歩むべきステップを、PKSHAのAI SaaSは示唆しているといえそうだ。