新学部が目指す「環境リーダー」の育成とは リベラルアーツの学びで「環境問題」を読み解く

アーツとサイエンスの両輪で社会と環境を読み解く

26年4月、立教大学に新たな学部「環境学部」(池袋キャンパス)が誕生する。すべての人にとって公正な社会を実現するために、環境問題を解決し、持続可能な社会への変革に貢献する環境リーダーの育成を目指す新学部。そのあり方を象徴するのが、「Bachelor of Arts and Sciences」[学士(環境学)]と銘打たれた学位名称だ。その意味を環境学部開設準備室の小林潤司教授はこう語る。

環境学部開設準備室

小林 潤司教授

「さまざまな要因が複雑に絡み合う環境課題は、社会を読み解く『アーツ』と自然環境を読み解く『サイエンス』の両輪が備わっていないと、解決の指針を示すことはできません。そのため環境学部では興味関心に応じて、人文社会科学と自然科学を選択しながら学ぶことができます」

同じく環境学部開設準備室の二ノ宮リムさち教授は、その幅広い学びの理由をこう説明する。

環境学部開設準備室

二ノ宮リム さち教授

「日本の場合、どうしても入試を意識して高校時代に理系か文系か分かれていきますが、環境を学問として捉えると、おのずと文理が融合していくもの。そして、環境課題に取り組むうえで何より必要なのが対話と協働です」

環境問題の現場では、いろいろな立場や価値観がぶつかり合う。例えば公園に大木があるとして、「安全のために伐るべき」と言う人もいれば「環境保全のため残したほうがいい」と言う人もいる。こうした対立を放置すると政治的・経済的・立場的に強い声だけが反映された方針で進むことになってしまう。

「大切なのは、いろいろな立場や価値観にもとづく意見をすり合わせ、立場が弱い側の視点もふまえながら新しい道を作ること。今よりも、より公正な社会を目指す 〝環境正義〞という考え方を、環境学部では重視しています」(二ノ宮リム教授)

学生が自らの学びを「デザイン」

主体性と興味関心を育む

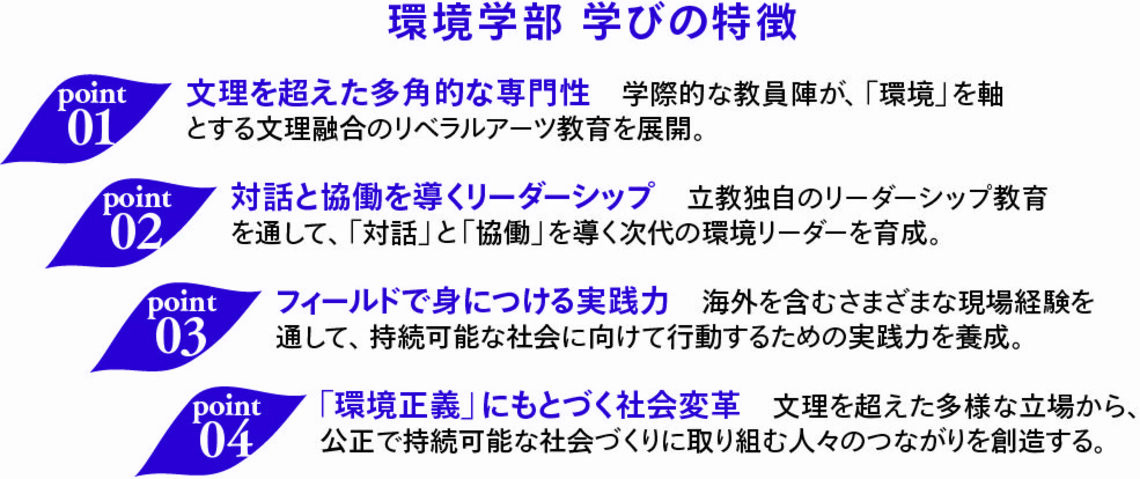

環境問題の解決を通して、社会の持続可能性に貢献する環境学部。その学びの大きな特徴は、環境を軸とした文理融合型のリベラルアーツが主体となっている点だ。小林教授はプログラムの特徴として、必修科目を例にこう話す。

「例えば1年次に履修する『リベラルアーツとしての環境学原論Ⅰ』は、さまざまな専門性を持つ教員から、環境にかかわる学問的視点を学び、多角的な視野を獲得することが目的です。1つのテーマに対して、分野の異なる方々と対話を積み重ね、互いに理解し、向かうべき方向性を見つけていくことで、対話と協働の重要性を学ぶことを目指します」

また学生が自然科学・人文科学・社会科学にわたる科目の中から関心に応じて自由に選択し、カリキュラムをデザインできることもリベラルアーツの特徴だ。もちろん入学後に学生が1人ですべてを決めるわけではなく、サポート制度も備わっている。

「担当の教員が学習面などのアドバイスを行う『アカデミックアドバイザー制度』など、教員に相談しやすい体制を用意しています。環境学部の全員が履修する『環境リーダーシッププログラム』や『環境フィールドスタディ』では、学生がチームに分かれ、複数の教員と共に実践的な学びに取り組みます」(二ノ宮リム教授)

学習の形作りを大学がサポートすることで生まれるのは、学生が主体的に考え、興味に基づいて学ぶ姿勢により磨きをかけられるという価値だ。

「学生には興味関心のあることを追究できる環境を用意したいと思っています。4年次には学びの集大成として、卒業論文か、卒業プロジェクトを選択します。卒業プロジェクトでは、自ら課題を立てて環境アクションに取り組むことになります。こうした実践型の授業を通して企業やNPO、行政などと出会い、さまざまな気づきを得てほしいです」(小林教授)

現場力を鍛える実践的な学び

社会が求める「環境リーダー」を育成

環境学部の新設にあたり、立教大では酪農学園大学(北海道江別市)と、環境学分野における教育・研究の連携協定を締結した。北海道と東京、環境の異なる大学同士が手を取り合うことで生まれる教育・研究における相乗効果に期待が高まる。

企業や自治体における環境問題への取り組みが喫緊の課題となっている今、環境学部での学びは社会の要請に応えうるものになると、二ノ宮リム教授は話す。

「社会のあらゆる場所でサーキュラーエコノミーやカーボンニュートラルへの取り組みが求められる一方、『何をすればいいかわからない』という声も聞かれます。そういった課題に対して、解決の指針を示す人を育てるとともに、多様な人が集い共に取り組む場をつくることが環境学部の使命だと考えています」

環境課題に取り組むために必要な能力は何か。そんな問いからカリキュラムを作り上げ、来春誕生する環境学部。最後に小林教授はこう述べた。

「机上の学びだけではなく社会の現場で課題に取り組み、実践を重ねるのが立教の環境学部だと、多くの人に認知されたらうれしいですね。そのような期待に応えられる学びを提供していきたいと思います」

酪農学園大学との連携をはじめ、社会との多様な連携を生かした環境学部の学びの形は、サスティナブル社会を実現するたくましい力を育んでいくはずだ。