コスモ石油、国内初の「SAF」の量産を本格始動 廃食用油の活用で、持続可能な空の旅を実現

航空業界の脱炭素化実現に向けて、SAFがもたらすインパクト

燃料消費が大きく、CO2削減が難しいとされてきた航空業界だが、近年カーボンニュートラル実現に向けた取り組みが急務となっている。その背景について、コスモエネルギーグループのコスモ石油・次世代プロジェクト推進部長の髙田岳志氏は次のように説明する。

「193カ国・地域(2025年2月現在)が加盟する国連の専門機関ICAO(国際民間航空機関)は、16年に国際航空のCO2排出量増加を抑制する枠組みを導入しました。

髙田 岳志氏

22年にはさらなる削減目標が設定され、50年までに二酸化炭素排出を実質ゼロにすることで合意。各国の航空会社もCO2排出削減の取り組み強化を加速しています」

具体的な削減策は「革新的な航空機技術の採用」「合理的な航空運営」、そして「持続可能な航空燃料(SAF)の利用・増産」だ。

SAFが次世代の航空燃料として期待される理由は、製造から使用までのライフサイクル全体で、化石燃料由来のジェット燃料よりもCO2排出量を大幅に削減できる点にある。

「従来のジェット燃料は、地下に埋蔵されている原油を採掘し、精製して作られます。そのため、燃焼時に排出されるCO2は『地中から新たに放出されるCO2』です。

一方で、SAFは再生可能な資源(廃食用油、バイオマスなど)を原料とし、成長過程の光合成で大気中のCO2を取り込んでいるため、燃焼時にCO2を排出しても大気中のCO2総量は増えません。そのため、環境負荷を最小限に抑えられます」

SAFは現在の航空機や空港の燃料供給設備や貯蔵タンクなどをそのまま活用できるため、新たなインフラ投資を抑えながら導入が進められるのも強みだ。

国内初の国産SAFサプライチェーン構築を実現

世界的にSAFの導入が進む中、日本でも2023年5月にSAFの供給義務化の方針が打ち出され、政府は30年までに国内の航空燃料消費量の10%をSAFに置き換える目標を設定。

この流れを先取りするように、コスモエネルギーグループは21年1月から廃食用油を活用したSAFの国内初の国内生産の検討を開始した。

「SAFの生産にはさまざまな原料を活用できますが、コスモエネルギーグループではまず廃食用油に注目しました。日本では、年間約40万トンの事業系廃食油と約10万トンの家庭系廃食油が排出されています。

しかし、飲食店などから出る事業系の一部は海外へ輸出され、家庭系は大部分が廃棄されています。コスモエネルギーグループは、SAF生産の第一歩として、この貴重な国内資源を有効活用する方針を取りました。

とくに、廃食用油由来のSAFはCO2排出量を従来の石油由来燃料と比較して、約84%削減できるという大きなメリットがあります。また、食用油の再利用は廃棄物削減にもつながるため、環境負荷の低減にも寄与します」

廃食用油の活用を決意したコスモエネルギーグループだが、SAFの本格的な生産と供給には一貫したサプライチェーンの構築が不可欠となる。

そこで、コスモエネルギーグループは、プラントエンジニアリング大手の日揮ホールディングス、廃食用油を原料としたバイオディーゼル燃料の製造事業を展開するレボインターナショナルと共同で事業化検討を始めた。

そして、22年11月に3社による合同会社SAFFAIRE SKY ENERGYを設立。大阪府堺市のコスモ石油堺製油所内に、国内初となる大規模のSAF製造拠点を新設することを決断した。

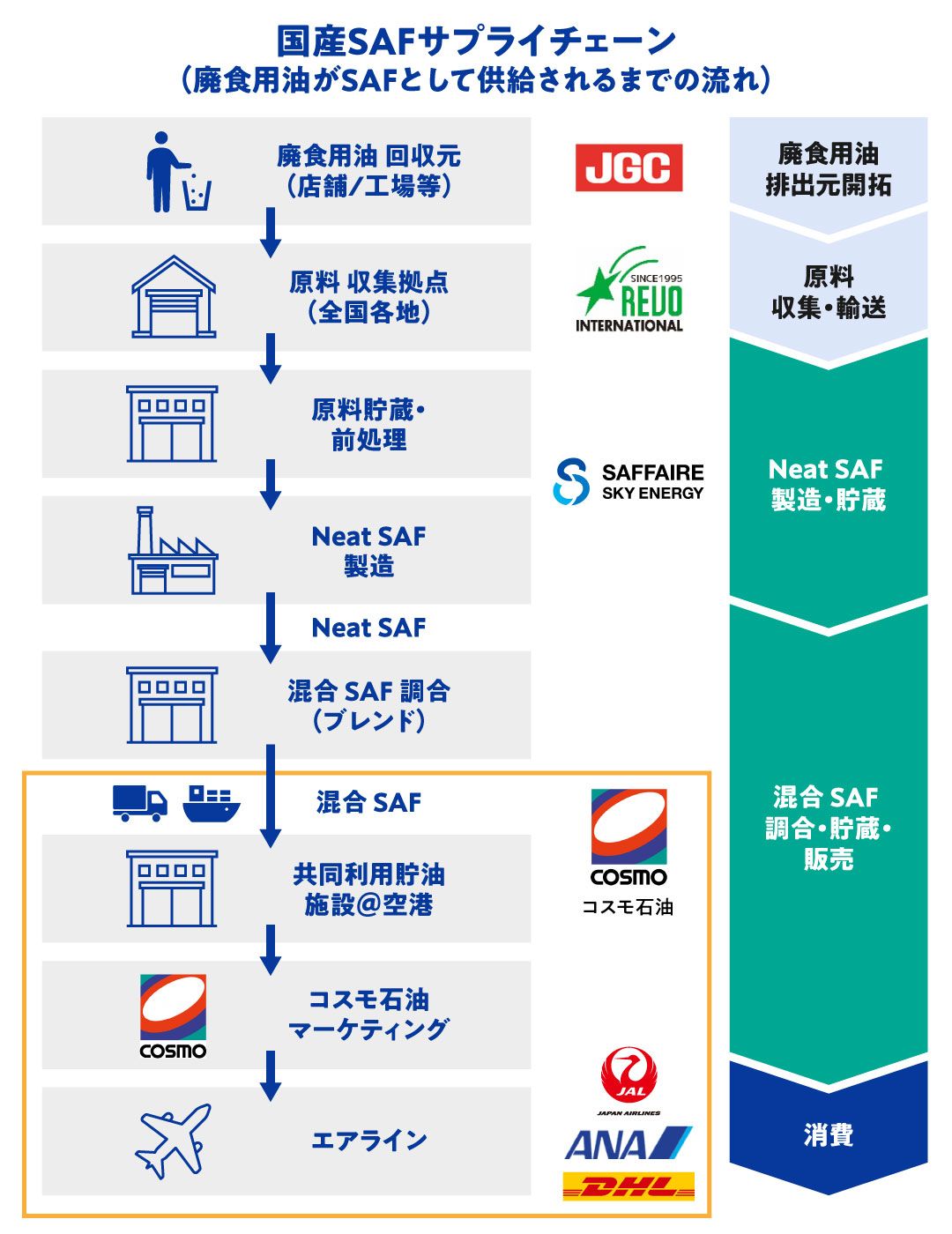

「コスモエネルギーグループは、かねて石油事業で培ってきたサプライチェーンを活用し、SAFの生産・供給体制を構築しました。各社の事業ノウハウを生かしながら、原料の回収・前処理、製造、混合、供給といった一連の工程を分担して事業運営しています」

具体的には、レボインターナショナルが全国の事業者から廃食油を回収し、前処理を担当する。その後、日揮ホールディングスがSAF製造プラントの建設・運用を担い、最終的にコスモエネルギーグループがジェット燃料と混合し、航空会社への供給を行う。

すでに、25年度から日本航空(JAL)と全日本空輸(ANA)の両社をはじめ、ドイツの物流大手DHLなどの国内の主要空港を利用するエアラインへのSAFの供給開始を予定している。

「国内エアライン向けの供給が開始することで、国内初の一貫した国産SAFサプライチェーンを確立しました」

国産SAFの量産を確立。新技術の実用化も進展中

大阪府堺市のSAF製造拠点は、2023年5月に建設を開始、25年3月6日に竣工式を開催した。堺市のプラントからは、年間約3万キロリットルの量産を予定しているが、コスモエネルギーグループではさらに30年までに年間30万キロリットルのSAF供給を目標としている。

今後はサプライチェーンのさらなる強化を図るため、多くの企業や政府・自治体らと連携し、安定したSAFの供給体制を確立していく方針だ。

「SAFは、航空業界のみならず、エネルギー市場全体の変革を促す可能性を秘めています。そこで、コスモエネルギーグループは、2つの計画を進めています。

1つ目は『国内製造の拡大』です。堺市の製造拠点だけでは目標には届かないため、新たにバイオエタノールを原料とするSAF製造を計画しており、三井物産と共同で15万キロリットルの生産を目指しています。

2つ目は、『海外からの輸入』です。アジア各国でもSAF製造の動きが進んでおり、コスモエネルギーグループはこれらの地域からのSAF輸入も視野に入れています」

コスモエネルギーグループがこのような取り組みを加速させる背景には、30年までのエネルギー事業の方向性を明確に示した「Vision 2030」がある。

その柱は「グリーン電力サプライチェーン強化」「次世代エネルギー拡大」「石油事業の競争力強化・低炭素化」の3つで構成されている。とくに、次世代エネルギーの中核を成すのがSAFである。

SAFは、カーボンニュートラル戦略の布石という位置づけであり、これからは航空燃料だけでなく、陸上輸送や船舶用の代替燃料にも取り組み、エネルギー市場全体の変革を目指していくという。

「将来的には、CO2を回収し、水素と組み合わせて燃料を合成する技術(合成燃料)の開発にも着手する予定です。40年代には、合成燃料の技術が実用化されると考えていますので、SAFの次のステップとして、より環境負荷の少ない燃料開発に取り組んでいきます」

コスモエネルギーグループのSAF事業は、国内の資源循環の強化、カーボンニュートラルの推進、新たなエネルギー市場の創出など多岐にわたる影響をもたらすだろう。持続可能な航空燃料の普及が進むことで、未来の空の旅はより環境にやさしいものへと変わっていく。