なぜ日本の経営者は

国連の開発目標に眼を向けるべきか

田瀬 和夫(デロイト トーマツ コンサルティング ディレクター)

身近な国連

「国連」と聞いて何を想像されるだろうか。青と白の旗、ガザやシリアなどの紛争地で「ブルーヘルメット」をかぶって人々を守る軍人、ニューヨーク本部で行われる安全保障理事会の議論の様子……、いずれにしても、日本の日常や企業の活動からは遠く離れた非現実的な政治の世界、そのような印象をお持ちではないだろうか。

ところが実は、国連というのはもっと近くに、いつもあるものだ。国連が扱う事象は国際の平和と安全の維持のみならず、およそ人類が存続していくためのあらゆる分野に及ぶ。確かに1945年、第2次世界大戦終結後に設立されたときの国連の目的はきわめて高邁で、その目的はもっぱら主権の発動たる戦争を起こさないことにあった。しかし約70 年を経た今、国連は、国連憲章で定められた主要機関である総会、安全保障理事会、経済社会理事会、信託統治理事会、国際司法裁判所、事務局の6つの機関に加え、15の専門機関(specialized agencies)と数多くの計画(programmes)や基金(funds)を持ち、その役割は辺縁を大きく広げている。

たとえば食品の安全基準。食品を扱う企業は、イクラの着色料も、商品ラベルや賞味期限の表示方法も、すべてFAO(国連食糧農業機関)とWHO(世界保健機関)が定めた「コーデックス規格」に従わなくてはならない。

たとえば携帯電話。各国政府がそれぞれその通信方式を定め、企業が技術革新・イノベーションによって新しいコミュニケーションをつくり出しているように思えるが、その後ろで電波の周波数割り当ての国際基準や国際電話を可能にするための接続調整を行っているのは、ITU(国際電気通信連合)という国連の専門機関である。

このように、国連のルール形成の働きは各国の法律を上から縛る国際的な規範を創造し、もはや地球上の誰一人として国連の影響を受けずに生きることはできない。そして世界的なルールは企業の経済活動にも死活的な影響を及ぼす。

これまでの15年

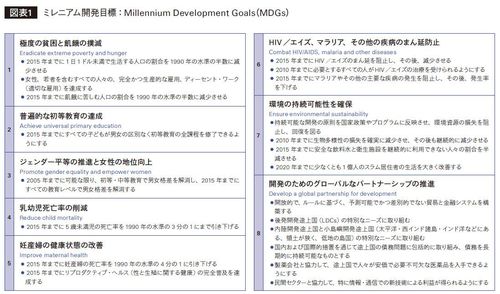

それでは、最近の15年間で国連が最も力を入れてきたこと、投資を行ってきたことは何だろうか。それは、世界から貧困をなくすこと、すべての子どもが男女の区別なく学校に行けるようにすること、女性の地位を向上させること、子どもや妊産婦の死亡率を下げること、HIV/エイズ、マラリアなどの感染症を防止すること、環境を持続可能なものとすることなど、8つの目標と60の指標を持つ「ミレニアム開発目標(Millennium Development Goals: MDGs)」だ。2000年に採択されたこの目標は2015年までに世界が達成すべき開発指標をきわめて明快に、シンプルに宣言した。

これらの開発目標も一見、企業経営からは遠いところにあるように思える。しかし、たとえばHIV/エイズのウイルス薬の特許の開放は、途上国での医薬品へのアクセスを拡大したばかりでなく、世界中の製薬業界の動向にきわめて大きな影響を与えてきた。また、国連気候変動枠組条約による二酸化炭素排出削減の枠組みは、日本のエネルギー政策と産業構造そのものを変革させるだけのインパクトを見せつけてきた。

最近ウォルマートが「2012~2016年の5年間で、女性が所有(経営トップもしくは株式シェア過半数)する企業からの調達高を米国内で200億ドルまで拡大し、米国以外の国々においても、女性が経営する、ないしは役員の半数以上が女性のサプライヤーからの調達高を現状の2倍に拡大させる」ことを宣言したのをご存じだろうか。ウォルマートは明示的にMDGsを支持してきている。これらは企業が国連と足並みを揃えて起こした行動と言える。