本気で定着させるための、

日本版スチュワードシップ・コード

導入のポイント

スチュワードシップ・コードを

統合的に管理できている機関投資家は必ずしも多くない

金融庁は9月2日、機関投資家向けの行動原則である「日本版スチュワードシップ・コード」を受け入れると表明した機関投資家が、8月末時点で160に達したと発表した。

パートナー

浅野昌夫 氏

有限責任監査法人トーマツ・パートナーの浅野昌夫氏は「2月に公表されて以来、どれだけの機関投資家が受け入れを表明するか注目されていましたが、ふたを開けてみるとほとんどの主だった機関投資家が手を挙げた形になりました。ただ、実際にこの仕組みを定着させることができるかどうかは、まだまだこれからといったところだと感じています」と話す。

浅野氏は同法人のインベストメント・マネジメントチームを率い、同コードの導入検討段階から動向を調査してきた実績がある。「機関投資家の中には、『現状でもほぼできている』と楽観的な声もあるようです。ただ、これらを統合的に管理できる体制ができているかというと、その取り組みは各投資家によってまちまちだと思われます」。

浅野氏によれば、どの機関投資家も議決権行使、アナリスト活動、利益相反などについて、管理はしているものの、それぞれがばらばらに行われているケースが少なくないという。「自社にとってスチュワードシップ活動とはどのようなものなのか、その定義とともに、それができているかどうかの事後検証も不可欠になります」。

英国版コードと同様に、日本版でも、スチュワードシップ・コードへのアプローチは『プリンシプル(原則)ベース』であり、そのルールも『Comply or Explain(順守するか、順守しないのであればその理由を説明する)』となっている。「義務でないがゆえに、何をどこまでやるかが各投資家の悩みになるでしょう。ただし、換言すれば、そこが知恵の絞りどころであり、自社の差別化を発揮できる余地になります」と浅野氏は話す。

エンゲージメントの取り組みや開示で

競争優位性を発揮できる

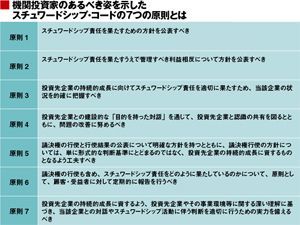

日本版スチュワードシップ・コードの「原則7」は「機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである」となっている。英国版コードにはない「実力」という表現をどう考えればいいのか。

「機関投資家がスチュワードシップ責任を果たすためには、これまで以上に企業との対話(エンゲージメント)が重要になります。日本版コードであえて独自の原則が設けられた背景には、必ずしもすべての機関投資家が有効なエンゲージメントを行える態勢にあるわけではないということでしょう。また、エンゲージメントを受け入れる企業側もIRに対する力の入れ方や知識や対応に差があります。この双方の力が伴わないと、エンゲージメントも効果につながりません」と、浅野氏は説明する。

日本版スチュワードシップ・コード定着のための課題の一つと言えるが、その一方で、「意欲ある機関投資家には新たなチャンスにもなります」(浅野氏)。

たとえば、アクティブ運用を旗印に掲げる資産運用会社であれば、企業規模が小さくても、自社で擁するアナリストの能力や経験、これに基づくパフォーマンスなどを訴求し存在感を発揮することができるようになる。「どのような開示をするかというのも、各社の差別化になるでしょう。現在、コーポレートガバナンス・コードの制定も議論されています。来年の6月ぐらいまでには、車の両輪のように、制度がそろうことになります。それまでに、スチュワードシップ・コードのベストプラクティスも見えてくるでしょう。意義ある取り組みの定着に期待しています」と浅野氏は強く語る。