日本発のグローバルメガベンチャー

支援でロールモデルを確立したい

新日本有限責任監査法人

日本ではなぜ、

イノベーションが起こりにくいのか

共同創業者CEO

伊佐山 元

東京大学法学部卒業後、日本興業銀行(現・みずほフィナンシャルグループ)に入行し、2001年よりスタンフォード大学ビジネススクールに留学。その後シリコンバレー大手ベンチャーキャピタルのDCM本社パートナーとして勤務。13年夏より、大企業のリソースを活用して、ベンチャーの投資育成を行う組織WiL(World Innovation Lab)を創業

長南 まずお尋ねしたいのは、日本と米国などの環境の違いです。これまで日本はイノベーションが起こりにくいとも言われてきました。実際はどうなのでしょうか。

伊佐山 結論から言えば、現在もシリコンバレーのほうが、圧倒的にイノベーションが起こりやすいのは事実です。ただその理由について、日本では、投資家の意識や制度面の違い、すなわちおカネが集まりにくいといったことを挙げる人がいます。

確かに、そういった側面がないとは言えませんが、実はそれ以上に大きな違いがあります。それは「場」の存在です。

戦略マーケッツ事業部 IPOグループ

パートナー 公認会計士

長南 伸明

シリコンバレーでは街のカフェで起業家同士が自己紹介し合ったり、起業家がベンチャーキャピタリストにプレゼンテーションをしたりしているような光景を日常的に見掛けます。イノベーションというのは、人と人がぶつかる化学反応によって生まれるのです。残念ながら日本にはまだそういう「場」が少ない。

日本では自分が勤める企業の枠を超えて、外の人に会いに行くといったことはやりにくいですね。自社内ですら、違う職種の人とは交流が少ないといった会社もあります。

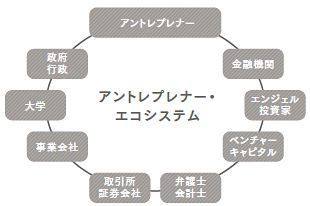

長南 私はこれまで、日本にベンチャー企業のエコシステム(生態系:ベンチャー企業を支援する仕組み)をつくりたいと考え、監査法人や公認会計士という垣根を越えて行動してきました。その実現のためには、伊佐山さんのお話のように、ますます人と人の結びつきが大切になってきていると感じます。

伊佐山 長南さんのような人がもっと増えてほしいと思います。ベンチャー企業の若い経営者は、大手の監査法人や会計事務所というのは、自分には縁がないと思っている場合が多い。本当は、将来の健全な成長のためにも、早い段階で監査法人などをパートナーにし、アドバイスを得ることが大切なのですが。