成蹊大「超伝導技術」が変える社会の未来図とは リニアモーターカーや、MRIの応用に前進する

※2 Masashi Miura et al. (2024) “Quadrupling the depairing current density in the iron-based superconductor SmFeAsO₁-xHx” Nature Materials, volume 23, page:1370–1378

電力を無駄なく届ける「超伝導」の仕組み

極低温の世界で電流が突然、何の抵抗もなく流れ始める。そんな現象が20世紀初頭に観測された。その現象は後に「超伝導」と呼ばれることとなる。

私たちの身の回りにある物質は、電気の流れにくさがそれぞれ異なる。その性質を示すのが電気抵抗率で、金や銀、銅などの「導体」は電気抵抗率が小さく、電気が流れやすい。

一方でガラスやゴムなどの「絶縁体」は電気抵抗率が大きく、電気が流れにくい。

しかし、導体も電気抵抗を完全にゼロにはできない。大量の電流を流すには導線を太くする必要があり、送電中の一部は熱として失われる。例えばスマートフォンを充電した際、端末が熱くなるのもそのためだ。

この「導体の宿命」を覆したのが超伝導だ。大量の導体を使わずにエネルギーロスをなくせる現象の特性を、成蹊大学大学院 理工学研究科 教授/リーディングリサーチャーの三浦正志氏は次のように説明する。

リーディングリサーチャー

三浦 正志氏

「超伝導状態の物質(超伝導体)の中では、電子が2つずつペアをつくって動きます。このペアは『クーパー対(つい)』と呼ばれます。ペアになっていないと、超伝導状態にはなりません。通常、導体内の電子は熱振動している原子にぶつかり合いながら進むため、電気抵抗が発生します。しかし超伝導体内のクーパー対は、原子に散乱されなくなります。その結果、電気抵抗が完全に消え、エネルギーを失うことなく大電流を流せます。送電中の発熱もないため、発電所の電力を無駄なく家庭へ届けられるようになります」

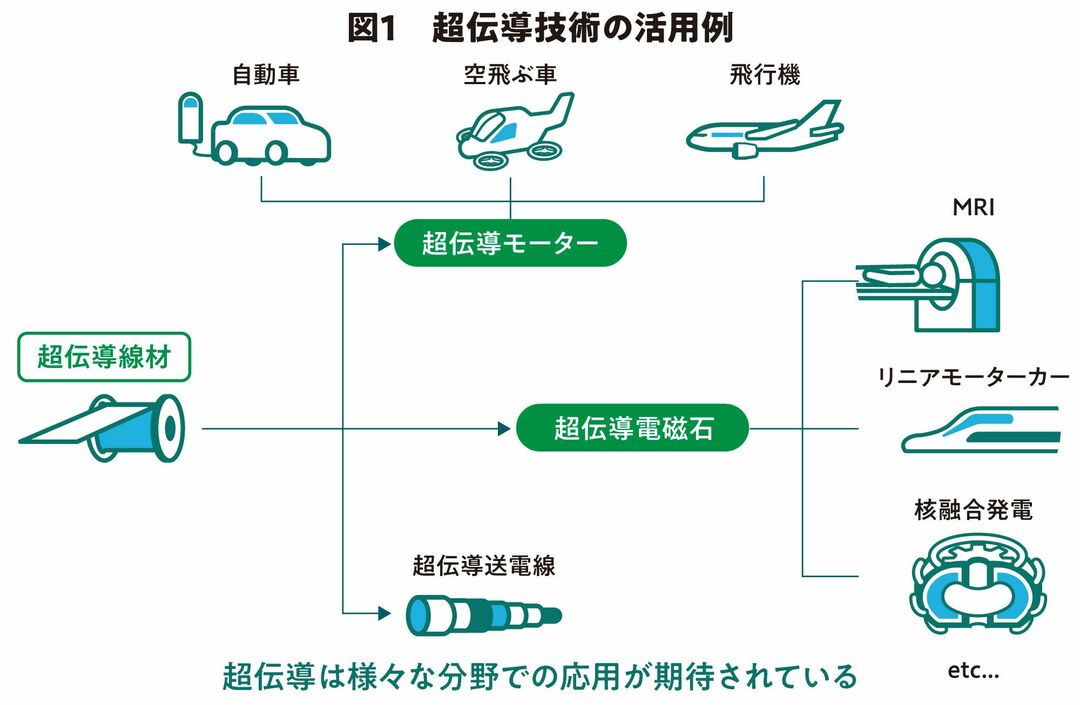

超伝導体はすでに様々な分野で活用されている。代表的なのがMRI(磁気共鳴断層撮影)だ。強い磁場の中で人体の水素原子の動きを検出し、内部構造を高精度に可視化する。放射線を使わず脳や臓器の状態を調べられるため、診断技術として普及している。

カギとなるのは、強い磁場を安定的につくることだ。超伝導体は電気抵抗がないため、通常の金属では流せない大電流を流せる。電流が大きいほど磁場も強くなるため、少ない材料で強力な磁場を発生させられるのだ。

同じ原理はリニアモーターカーにも応用されている。強力な電磁石で車体を浮かせ、摩擦のない状態で高速走行を実現する。電気抵抗ゼロの超伝導コイルにより、発熱なしに大電流を流し、時速500kmを超える走行を可能にするとされる。

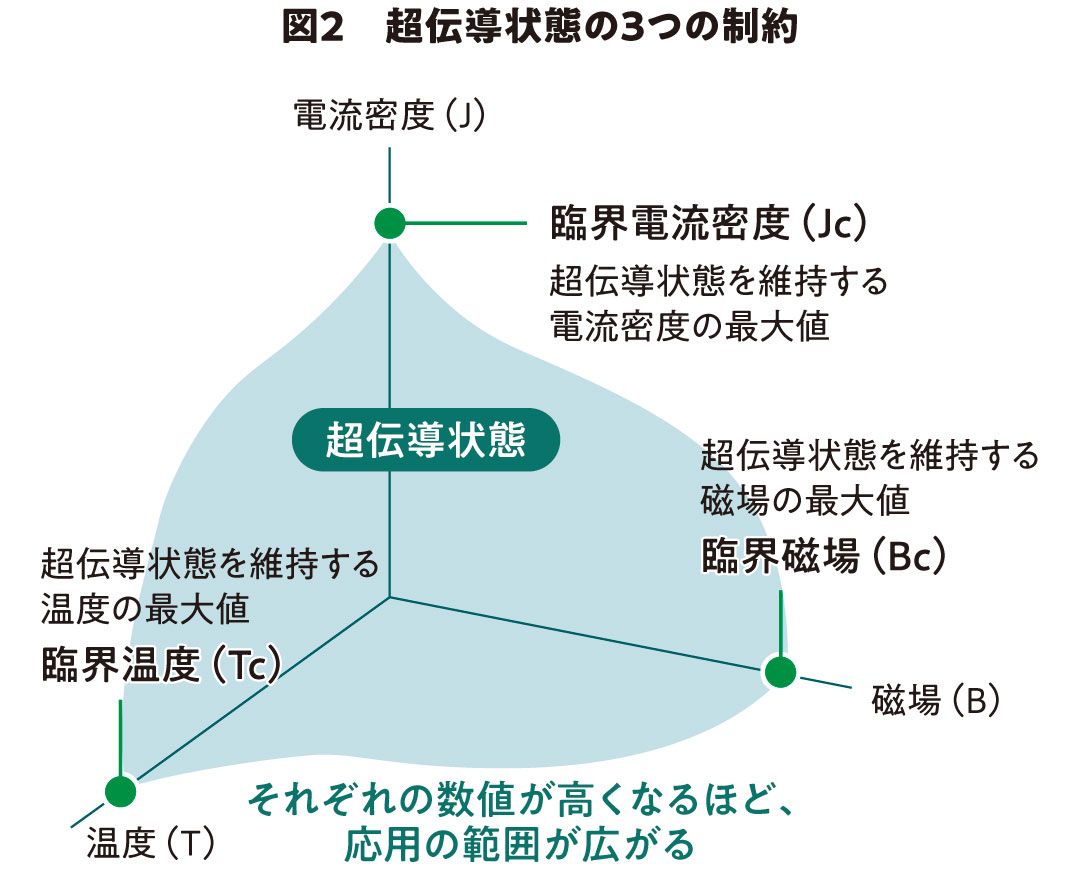

実用化の壁を破る新技術で、世界最高性能を記録

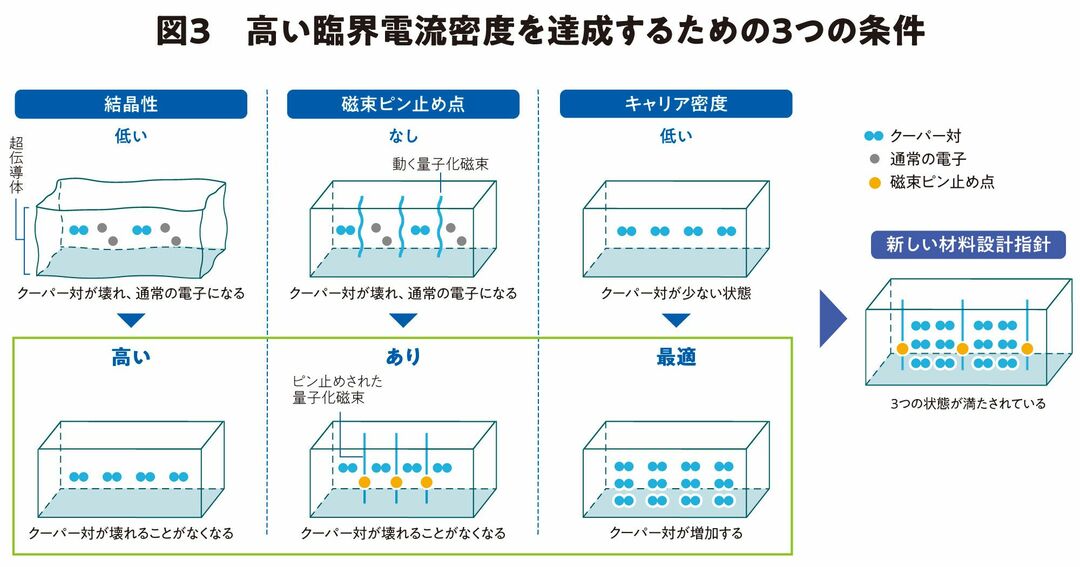

一方で、超伝導は温度・電流・磁場という3つの条件が一定範囲で保たれているときにしか成立しないという特性があるため、その実用化は容易ではない。このうち最大の制約は温度だ。現在MRIやリニアモーターカーでは、金属系低温超伝導体を用いている。そのため、高価かつ希少な冷媒である液体ヘリウム(−269度)が必要となっており、結果的に応用の範囲が限られてきた。

そこで研究者たちは、より高い温度で超伝導を保てる物質を探索。1980年代に発見された「銅酸化物系高温超伝導」は、安価かつ無尽蔵に存在する窒素を液化した液体窒素(−196度)下でも超伝導状態となり、冷却コストを大幅に削減できる可能性を広げた。

しかし、ここで電流という壁が次の制約となる。電気抵抗ゼロで流せる電流(臨界電流)を大きく左右するのが「量子化磁束(じそく)」だ。量子化磁束とは超伝導体を貫くために磁束※3が量子化された状態のことで、これらの運動によって電流の大きさが変化する。

「超伝導体には第1種と第2種があります。第1種は量子化磁束を通さず、侵入するとクーパー対が壊れてしまいます。一方、第2種は一部の量子化磁束の侵入を許しながらも大電流を流すことができ、銅酸化物系高温超伝導はこれに分類されます。問題は、侵入した量子化磁束が超伝導体の内部で動くことにより、クーパー対が壊れ臨界電流が小さくなる点です」

この課題を克服するために生まれたのが「磁束ピン止め点」だ。超伝導体の内部に10ナノメートルほどの非超伝導部分を点在させ、量子化磁束の動きを抑える技術である。だが、磁束ピン止め点により臨界電流の向上が可能となる一方で、超伝導体の結晶性が悪くなる。こうして結晶構造が乱れた場合も、クーパー対が壊れやすくなる。さらに、磁束ピン止め点の導入方法によっては、電気の運び手であるキャリア(粒子)の密度の減少に伴い、クーパー対の基となる電子の数も減り、臨界電流の低下を招く。このジレンマが、性能向上を阻んできた。

「例えば、銅酸化物系高温超伝導体である『YBa2Cu3Oy』の場合、層状構造における銅と酸素が結合した面(CuO₂面)が超伝導を担っており、酸素量を制御することでCuO₂面に供給されるキャリア密度を制御することができます。ただし、酸素量は少なすぎても多すぎてもよくないので、最適な酸素量を見極めてクーパー対の密度を最大化し、臨界電流を大きくすることが重要です」

つまり、臨界電流を大きくするには、「高品質結晶を作製すること」「結晶を壊さずに磁束ピン止め点を導入すること」「酸素量の最適化により、キャリア密度を最適化すること」の3つを同時に実現しなければならない。この並立こそ、長年研究者が直面してきた核心的な課題だった。

そこで三浦教授は、超伝導体の作製プロセス自体を変革した。多くの作製プロセスは超伝導材料と磁束ピン止め点を同時に成長させるため、相互に影響し超伝導体の結晶構造を乱し、さらにキャリア密度を減らしてしまう。そこでナノ粒子(磁束ピン止め点)を先に成長させ、その後に超伝導材料がそれらを取り込みながら成長させる手法を考案。これにより、結晶性やキャリア密度を損なわずに量子化磁束を導入することに成功した。

「磁束ピン止め点を導入した超伝導体のキャリア密度の最適化は、磁束ピン止め点の導入による結晶の乱れが残るため、誰も成功していませんでした。私たちの技術は、磁束ピン止め点を導入しても結晶性を保ったままキャリア密度を最適化することができるため、『高品質結晶』『磁束ピン止め点の導入』『キャリア密度の最適化』を同時に実現した超伝導材料の作製に成功したわけです」

この超伝導材料は液体ヘリウム(−269度)下で世界最高の臨界電流密度を記録した。MRIの応用磁場※41.5テスラや超伝導モーターの応用磁場3テスラだけでなく、核融合発電用電磁石の応用磁場18テスラでも高い臨界電流密度を維持。さらに液体窒素(−196度)下でも世界トップクラスの値を達成し、この新しい材料設計指針は多くの鉄系超伝導体にも応用できたという。

※4 応用磁場:具体的な装置で用いられる磁場

コストと性能の両立で、超伝導の未来を開く

三浦教授の技術は、日本だけでなくアメリカや中国、韓国でも特許を取得しており、現在はメーカーとの間で量産化に向けた開発が進められている。応用が現実味を帯びている分野として挙げられるのが、前述したMRIやリニアモーターカー、そして航空機用モーターである。いずれも強力な磁場を安定的に生み出すことが求められるが、装置の大型化や冷却コストが大きな課題となっていた。

「私たちの技術を用いた材料を使えば、コイルの小型化が可能になり、初期コストを大幅に抑えられます。さらに、冷媒として液体ヘリウムではなく液体窒素を用いることで、ランニングコストも下げられます。

例えば、リニアモーターカーに適用すれば車両設計の自由度が増し、輸送インフラ全体の経済性向上につながるでしょう。MRIにおいても、発生磁場が強くなれば解像度が上がり、さらに液体窒素の冷却によってランニングコストや設置要件が緩和され、導入が一段と進むと考えられます。航空機用モーターは、小型かつ高効率なモーターの製造が可能となり、将来的には航空機や空飛ぶ車などへの応用が期待されています」

従来の金属系低温超伝導ではコストが見合わなかった、送電線や発電機などの電力分野への応用が現実的に考えられるようになるだろう。

実用化の段階でカギを握るのは、コストや材料特性と、量産技術の確立である。酸素注入といった熱処理工程は炉によるプロセスとして確立されつつあり、短尺線材ではすでに良好な結果を得ているという。現在は長尺線材での、用途に応じた短尺と同等の品質製造に挑んでいる。

「私たちは特許を取得した独自の製法を基に、すでにメーカーとの共同開発を進めている最中です。材料特性と製造プロセスの両方を安定化できれば、応用範囲は一気に広がると考えています。高温超伝導のメカニズムの完全な理論解明はまだ先になると思います。ですが、今後も実験を第一に、新たな研究や成果を通じて超伝導の応用化に貢献していきたいですね」

三浦教授の研究は、超伝導という物理現象を幅広い産業に結び付ける大きな一歩となった。電気で動くあらゆる装置の小型化や低コスト化、高性能化を同時に実現しうるその成果は、100年を超える超伝導研究の系譜に新たなページを刻んでいる。