日本企業が直面する「本質的組織課題」解決の道筋 三菱総合研究所、独自の「経営コンサル力」

BANI時代に挑む三菱総研の問題提起

時代や状況にかかわらず、事業を取り巻く環境はつねに流動的だ。そのため、企業はこれまでも事業変革に取り組み続けてきた。しかし、BANI※と呼ばれるほど不安定な時代を迎えた現在、かつてない段階へ入りつつあると三菱総合研究所(以下、三菱総研)ビジネスコンサルティング本部 本部長の森崇氏は話す。

※「Brittle( 脆弱性 )・ Anxious(不安)・Non-Linear(非線形性)・Incomprehensible( 不可解さ )」の4要素から作られた、不安定さを表す言葉

「経営者から寄せられる相談の内容が変わってきました。以前は『売り上げを伸ばすには』『コストを下げるには』という相談が中心でした。ところが今は『わが社は社会に価値を提供できているのか』『この事業で持続可能性を確保できるのか』といった、根源的な問いが増えています。これは経営者以上に、私自身が強く感じている危機感でもあります」

ビジネスコンサルティング本部 本部長

森 崇氏

売り上げやコストのはるか手前にある、事業のあり方そのものへの問い。この答えを導き出し、実際に経営へ反映させていく時代認識の下、森氏は続ける。

「こうした情勢の中、企業の変革を妨げる要因は大きく3つあります。1つ目は、これまで一般的だった『経験則による経営』が限界を迎えているからです。予測不能な変化が常態化した今、過去の成功モデルが通用しなくなってきています」

予測するのではなく「ありたい未来」を描き、その実現に向けた戦略を立てて、データを収集・分析して変化をいち早く察知し、対応していく必要があるという。しかしそれだけでは足りないことが、2つ目の理由に表れている。

「多元的な価値軸、とくに社会貢献や持続可能性といった従来と異なる評価軸を取り入れると、社内の至るところでトレードオフが発生し、意思決定が立ち行かなくなるリスクがあります。そうなれば適切な意思決定ができませんので、意思決定のプロセスそのものを変えなければなりません。激しい変化に対応できる体制整備も不可欠です」(森氏)

やっかいなのは、3つ目の理由だ。何でもそうだが、体制や仕組みを変えただけでは組織は変わらず、成果につながらない。事業改革の場合はなおさらだ。

「変革を実行するのはあくまでも『人』です。組織を変え、リソースを再配置したうえで、従業員が自分事として変革に取り組み、価値を生み出し続けられるよう、経営者がリードしていく体制が不可欠です」と森氏は力を込める。

「戦略が機能しない」企業に存在しているボトルネック

事業変革を妨げる3つの要因を解消するにはどうすればいいのか。三菱総研 経営・DX事業部門(兼)ビジネスコンサルティング本部 ディレクター(戦略担当)の西山聡彦氏は、「未来に対する見方を変える必要がある」と話す。

「これまでは、未来を予測し、蓋然性が高いものを選ぶというのが基本的な考え方でした。しかし、もはや未来予測に頼ること自体が、経営手法として間違っている時代です。『あらゆる未来に備える』発想こそが重要といえます」

経営・DX事業部門 (兼)ビジネスコンサルティング本部 ディレクター(戦略担当)

西山 聡彦氏

ただ、この「あらゆる未来」の解釈には注意が必要だという。自らの見える範囲のことを「あらゆる」と誤解してしまうおそれがあるからだ。この見落としが大きな落とし穴になってしまう可能性があると、西山氏は述べる。

「これまで多数の企業をご支援してきましたが、自社の事業や市場の動向など、経営に近い部分ばかりを重視する傾向があります。地政学リスクをはじめとする国際情勢やテクノロジーの進化、競合企業や業界の動静や法規制、政策の動向などをひっくるめて見ないとミスリードになりかねません」

こうした視点を内製化で補うことができればいいが、急速な変化に対応できないとなると問題だ。「スピーディーに対応できるよう、専門家が支援をしなければならない」と判断し、三菱総研は経営コンサルティング事業の強化に踏み切ったのだという。

森氏は、戦略がうまく機能していない日本企業の多さに危機感を抱いたのもその理由の1つだと明かす。

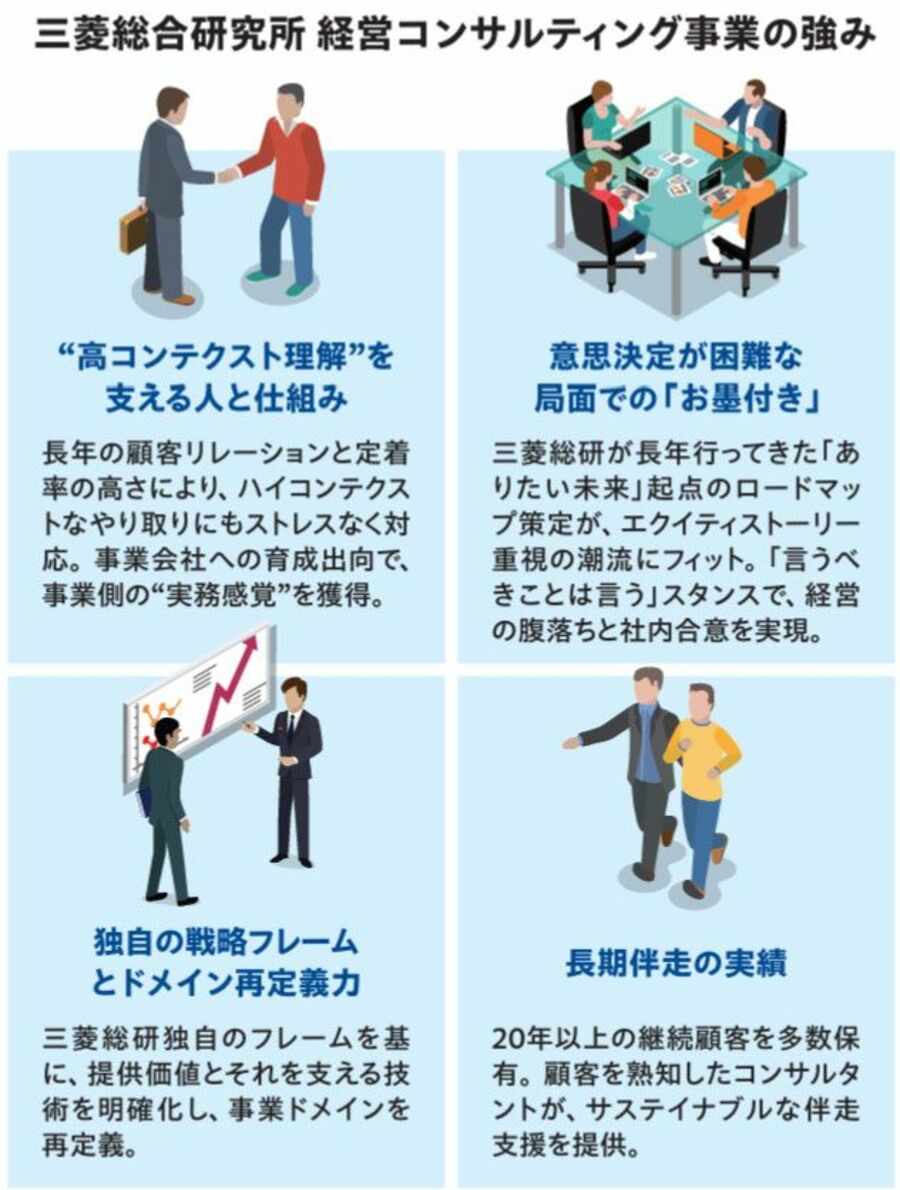

「本来、課題は解きほぐすものです。そうしないと解決の糸口が見えず、本当の意味で機能するロードマップをつくることはできません。しかし、日本企業の多くは課題の特定よりも目標を先に立てて、ベストプラクティスを求める傾向があります。高コンテクストな企業文化を持つケースが多い日本企業に、目標やベストプラクティスを当てはめても、うまく機能しないのが現実です。その点当社は、50年以上にわたって日本企業に伴走し、『機能する戦略』を現場で共に磨き上げてきました。培ってきたノウハウと専門性を生かし、データや数字だけでは動かない、日本企業の組織課題の解決を支援できます」

政策や企業への深い理解に基づく厚みのある提案力・実装力

具体的に、三菱総研はどのような支援をするのか。顧客と「どんな未来を見ていますか」「その前提が崩れたらどうなりますか」といった丁寧な対話を重ね、その企業にとっての"未来"の解像度を上げていくのだと西山氏は話す。

「当社は総合シンクタンクとして、長年にわたって国や自治体への政策立案の支援をしてきました。これまで得た知見を基に、社会課題や技術のトレンドを加味した中長期の未来を描くことができます。社会の動向を総合的に見て、企業単体では見えにくい将来像を可視化していきます」

企業が未来を描くうえで、業界構造や規制・制度がボトルネックになることがある。三菱総研は、企業の経営課題を整理し、政策改正や新制度導入を政府に働きかけるシナリオを描くことができるのだという。

「例えば、自動車産業の分野では、欧米の先進的な制度を日本に導入するシナリオを描き、政府・業界団体への提言に結び付けました。企業単位の支援ではなく、業界全体の競争力を底上げする取り組みです。脱炭素材料の普及プロジェクトでは、サプライチェーン全体の変革を見据え、各レイヤーの課題を解きほぐして政策提言に反映しました。

官民含め、多様なステークホルダーを巻き込み、企業の成長と社会課題解決を両立させることは総合シンクタンクならではの強みと自負しています。経済・社会システムから環境・エネルギー、製造、ヘルスケア、金融、DX、AIまで、幅広い分野で専門性を持っている点、日本企業特有の高コンテクストを理解できる仕組みを構築している点も特徴です」(森氏)

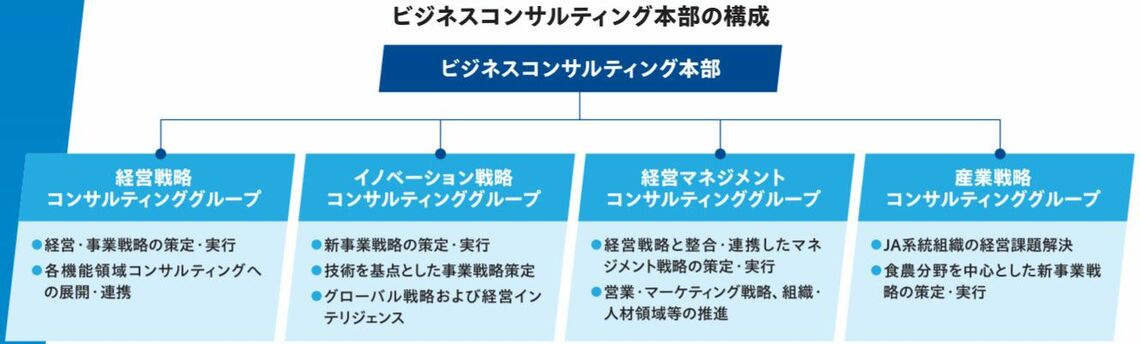

ビジネスコンサルティング本部が専門性を持つ各部門とのハブとなり、顧客に伴走支援するため、「あらゆる未来に備える」体制を備えている。森氏は、戦略を機能させる源泉は「人材」と「知の蓄積」にあると語る。

「当社には20年以上の継続顧客が多数に上ります。社員はその企業独自のコンテクストを熟知していますし、高コンテクストな企業の特徴もノウハウとして蓄積しています。また、人材育成の一環として、三菱グループを中心に事業会社への育成出向を通じて『戦略×実務』の両利き人材を育てています。だからこそ、厚みのある提案力と実装力を提供できるのです」

「言いなりにならない」姿勢が信頼を生む

ちなみに三菱総研は、役職によるヒエラルキーがほとんどないという。若手社員にも、成果に直結する意見が求められる。すなわち、スキルとノウハウを習得する仕組みと、それを発揮できる場があることで、早期に成長できるというわけだ。

「若手でも、顧客企業の事業や組織、意思決定プロセスを深く理解できます。だからこそ、社内説得や合意形成を見据えた『浸透設計』や、変化に合わせた事業ドメインの再定義、既存事業と新規事業のバランスを取った両利き経営を支援できると自負しています」と胸を張る森氏。顧客との信頼関係の本質についてこう付け加えた。

「当社は『言いなりにはならないが、丁寧に寄り添う』姿勢を徹底しています。多くの失敗プロジェクトの原因は、コンサルタントが顧客に迎合しすぎたことにあります。私たちは勇気を持って必要なことを伝え、同時に徹底して寄り添う。このバランスが変革を前に進める力になります」

そこまで妥協を許さず、顧客の伴走支援に徹する原動力はどこにあるのか。そう問うと両氏は「日本企業の経営状況をよくしたいから」と口をそろえた。

「日本企業の変革を妨げている本質的な組織課題を、一つひとつ解きほぐし、未来に適応できる強い企業へ導いていく―それが私たちの使命です」(森氏)

「社会課題起点で未来を描き、経営者と共に解像度を高めていく伴走が当社の価値です」(西山氏)

企業の成長と社会課題解決の観点が重なり合うことで、三菱総研の経営コンサルティングは一段と厚みを増している。

両氏は「三菱総研には、ある意味で青臭さがある」と話す。今、企業にとって、社会課題起点で事業のあり方を見定める重要性が増していることは間違いない。2025年10月からは新たに、ブレーンストーミングの機会を定期的に経営者へ提供するパートナーシッププログラムもスタートした。

「社会課題への取り組みは、どうしてもきれい事と捉えがちですが、それは手触り感がないからだと思います。定期的にブレーンストーミングをして手触り感を高めることは、重要な経営課題の発見にもつながります。ぜひご期待ください」(森氏)

「青臭い」意欲が日本企業の競争力を高め、日本経済を活性化していく。