ソーシャルデータ×AIで引き出す「時代の本音」 世論の声を武器にする経営戦略に必要な視点

「今、この瞬間」を映し出すデータが重要な訳

──近年、ビジネスにおける意思決定のあり方が問われています。従来の経験や勘だけに頼る手法は、なぜ現代の企業戦略においてリスクとなるのでしょうか?

赤田 今、企業に求められているのは、消費者を「意識・行動・感情」という多層的な視点で、より深く理解することです。市場の変化は加速しており、意思決定のタイムラグを埋めるには、経験則や勘といったあやふやなものではなく、正確なリアルタイムデータが欠かせない時代に入ってきています。

執行役員社長 赤田 将之氏

日本マイクロソフトにて22年間、多岐にわたる要職を歴任。その後、レッドハット常務執行役員エンタープライズ事業本部長を務め、エンタープライズ市場におけるビジネス拡大に貢献。25年4月より現職

近年ではテキストだけでなく、音声・画像・動画といった情報量の多いコンテンツが充実し、得られるデータは急増しています。またAIの進化によって、こうした多様なデータからの有用なインサイトの抽出・活用も大きく進歩しました。データ活用の推進は、企業戦略においても非常に重要なポイントといえるでしょう。

代表取締役社長 米田 恵美子氏

P&G消費者/市場戦略本部において、新商品開発やマーケティング戦略を牽引。ヒット商品開発・市場導入や、リブランディングの成功によるP&G洗剤カテゴリーの市場拡大に貢献。P&Gジャパンの執行役員として会社全体の売り上げ・利益伸長を目指したビジネスならびに組織戦略をリードした後、2018年に独立し、インサイト・ピークスを設立。長年にわたるさまざまな経験を通して積み上げてきたナレッジを企業に展開している

米田 インサイトを知ることは相手の真意を知ること。どんな分野でも、いつの時代もそこを制する人は強いですね。とくに今は生き方や価値観の多様化が進み、さまざまなレイヤーに向けて的確かつ細やかな矢を射ることが求められています。自分の経験やひらめきに頼りすぎず、インサイトの発見によってより多くのビジネスチャンスを創出することが大切なのではないかと考えます。

データが可視化した、参院選をめぐる「空気感」とは

──ネット上の膨大なデータを分析する「ソーシャルリスニング」は、従来の市場調査と何が違うのでしょうか?

赤田 大きな違いはリアルタイム性です。ソーシャル上の声は「今、この瞬間」を最も正確に映し出すもの。また、関心を持つ人々が自発的に発信する声を分析できるため、サンプルの規模と質も圧倒的に異なります。

当社ではSNSの投稿やメディアの記事、口コミ投稿など、あらゆるソーシャルデータをAIで収集・精査・分析したうえでお客様に提供することで、企業がソーシャルリスニングを行うためのサポートをしています。最近では技術の進化により、画像や動画からも、より多様で信頼度の高いインサイトが得られるようになりました。

米田 集められたソーシャルデータはどのように活用できるのでしょうか?

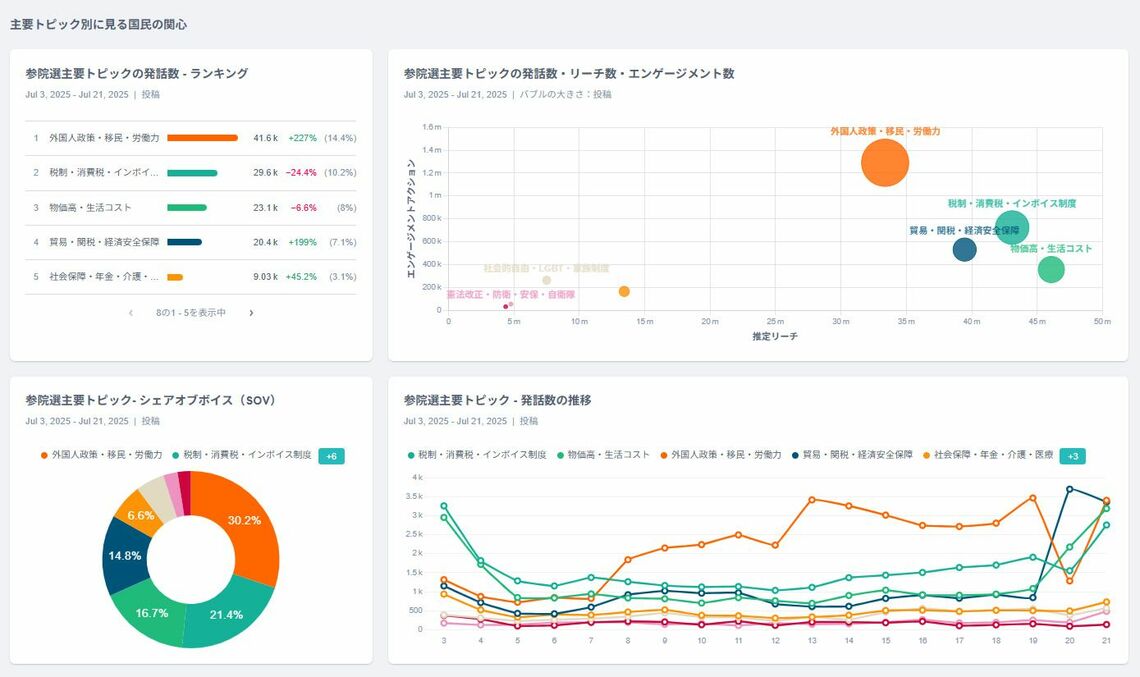

赤田 例えば、2025年7月の参議院議員選挙の際は、「有権者が何に関心を持ち、反応しているか」だけでなく、「どの政党が話題か」「どの話題が刺さっているか」といった数値では測れない有権者の意見を、リアルタイムで定量的に把握することができました。

これらを、テキストに加えて画像や動画などのソーシャルデータを活用することで、従来の市場調査では読み取れなかった温度感や空気感を読み取れるようになり、大手メディアとSNSの反応を融合できるようになってきています。実際、発話数・エンゲージメント・リーチの可視化から「議論が拡散したタイミング」や「炎上兆候」もつかめます。こうしたデータは、選挙戦略やメディア対応の即時判断に活用できます。

米田 よく「SNSは偏った意見が多い」と言われますが、どのような調査でも偏りはつきものです。電話調査では電話に出ない人もいますし、アンケート調査では回答しない人もいますから、どんなに頑張っても1つの調査で100%のリアルをつかむことはできません。

赤田さんがおっしゃるように、従来の調査で見えなかった意見や空気がわかるソーシャルデータと、ほかの情報を融合することで、出来事の輪郭をよりはっきりさせることができる。ソーシャルデータを使いこなすことで今まで見えなかったものが見えるという点は、大きな価値につながると思います。

「SNSの熱狂」を有効活用する手段とは

──ソーシャルデータ分析の具体的なビジネス活用例についてお聞かせください。とくに、SNSならではのリアルタイム性が生かされたケースはありますか?

赤田 当社のソーシャル分析は、世界で約3万社の企業や公的機関で使われています。分析したソーシャルデータがビジネスにおける判断材料となり、企業の選択肢を広げるため、PRや広報だけでなくマーケティングやR&Dなどの全社的なデータ戦略に活用されています。

米田 ソーシャルデータを活用するうえでは、昨今よく耳にする「界隈」がポイントになりますね。一般的にはあまり知られていないけれど、この「界隈」ではものすごく盛り上がっているというアイテムやキーワードがあります。また、リアルタイムというのもキーワードだと思います。

例えば、あるスポーツの優勝祝賀パーティーの乾杯挨拶で、ある製品のキャッチフレーズが言及されたということを、ファンが面白がってSNS上で盛り上がり、その盛り上がりに即時に気がついたメーカーがその出来事にリアクトし取り上げたことで、大きな反響を呼んだ、ということがあります。いろいろな「界隈」における盛り上がりを、リアルタイムで見つけることができるSNS分析があったからこその事例ですね。

赤田 わかります。それぞれの企業にとって押さえておくべき「界隈」がありますが、それを見つけてカバーするのは難しいものです。私たちのサービスでは、クライアントに必要な「界隈」のデータをすくい上げて分析して提供しています。

日本企業の「データ活用」がうまくいかない理由

──データ活用が「分析して終わり」になってしまっているケースも多いと聞きます。実際のビジネス成果につなげるためには、どのような視点が必要でしょうか?

赤田 多くの日本企業に共通する課題は、「データを持っているけれど、意思決定に生かしきれていない」という点だと思います。データの整備や収集までは進んでいても、部門ごとでルールが統一されておらず、社内を横断して使えない、といったケースはとても多いです。そうなると分析の精度に欠け、データを現場で有効に活用することは難しい。多くの企業は「見てはいるが、使いこなせていない」段階にあるのが現状です。

商品企画の際、従来の売り上げデータを参考にする方も多いと思いますが、それは過去のデータであって、例えて言うならバックミラーだけを見て運転するようなものです。変化の激しい市場で勝ち抜くためには、そこにプラスして、リアルタイムのデータを収集・分析・活用することも不可欠といえるでしょう。

米田 データ活用はとても重要ですが、リサーチをする、分析すること自体が目的になってしまっているケースも多く見受けられますね。私もよく「A案とB案のどちらがいいでしょうか」という相談をされるのですが、どちらがいいかを選ぶ基準によってリサーチのデザインや分析方法も変わってくるので、まずは「そもそも目的は何ですか?」とお聞きします。

例えば「100億円の売り上げを立てる」という目的があるとしたら、A案かB案のどちらがいいか、ではなくどちらでも100億円には届かない、ということになったりします。目的を達成するための解決策を磨き上げ、見つけ出していくための手段がリサーチでありデータ分析であるということを認識して活用していくことが重要だと思います。

──最後に、データとAIを真にビジネスの武器として活用できる「人材」、そして「組織」に共通する特徴についてどのようにお考えか、教えてください。

米田 新しい情報や仮説を受け入れられる柔軟さは大切です。しかし、すべてを鵜呑みにはせず、本当に筋が通っているのかを見極めるための視点も備えておく必要があります。そして、そういった議論がオープンにできる環境が備わっている組織が理想的ですね。

赤田 おっしゃるとおりだと思います。データとAIを武器にできる人は、「何のためにデータを使うのか」という目的を明確に持っています。AIによる分析結果を見ることが目的ではなく、あくまで意思決定をよりよくするための「手段」としてデータを位置づけて上手に活用することが、飛躍の一歩になっていくのだと信じています。

当社としてもデータとAIを通じて、さまざまな組織の新たな可能性を切り開いていく存在であり続けたいと思います。