三菱ガス化学が描く「グリーンメタノール」の世界 「真の研究開発型企業への変革」を目指す挑戦

「ワンオブゼム」に陥らない“真の”研究開発型企業へ

三菱ガス化学の強みは、何といっても開発力だ。同社はメタノールやメタキシレンといった基礎化学品から、高機能エンジニアリングプラスチック、半導体パッケージ基板材料、脱酸素剤「エージレス」などの機能製品まで、さまざまな製品を手がけ、その90%以上を自社開発技術で製造している。

脱酸素剤「エージレス」

まさに研究開発型メーカーとして社会の発展に貢献してきたが、2025年4月に社長に就任した伊佐早禎則氏が打ち出したのは「真の研究開発型企業への変革」。すでに研究開発で実績があるメーカーが、あえて変革を打ち出す意図はどこにあるのか。

代表取締役社長

伊佐早 禎則 氏

「私たちは社内のシーズを使って社会に問いかけるやり方と、社会からニーズを拾ってブラッシュアップして社会にお返しするやり方、2つのアプローチで製品を開発してきました。

かつては、シーズからいいものを作ればお客様が集まってくれました。しかし世界はどんどん変化して、シーズ志向だけではワンオブゼムになるリスクが高まっています。シーズは引き続き磨いていきますが、今後はもっとお客様に寄っていかなければなりません。マーケットインだけでなく、お客様と一緒にマーケットを創造していくマーケットアウト型にシフトしてこそ、真の研究開発型企業といえます」(伊佐早氏)

三菱ガス化学は、2030年のありたい姿として「『Uniqueness & Presence』を軸としたエクセレントカンパニー」を掲げている。まさにワンオブゼムに陥らないために、研究開発のあり方をさらに変革させるわけだ。

「医」では自前主義にとらわれず外部との連携を推進

具体的にどのような取り組みをしているのか。三菱ガス化学は中期経営計画(24~26年度)で「事業ポートフォリオの強靱化」を基本方針の1つに定めた。その中で重点取り組み分野として「ICT」「モビリティ」「医・食」を設定。それぞれの領域で、研究開発を含めた多岐にわたるプロジェクトを進めている。

すでにさまざまな機能製品を有する「ICT」「モビリティ」領域においては、AIやDXで高速データセンターのニーズが高まることから、基板材料に使用される低誘電樹脂「オリゴフェニレンエーテル(OPE)」などの伸長を見込む。カメラレンズなどに使用される光学材料についても「われわれ自身が光学設計に習熟して、お客様のニーズを高いレベルで理解できるようにしたい」(伊佐早氏)と語る。

一方、「医・食」は、かねてバイオサイエンスのコア技術を持っていたもののこれまで積極的に事業展開していたわけではなかったという。改めて強化する理由は何か。

「ICTやモビリティは有望ですが、市場がクロスしてきており、そこだけに注力するとみんなが沈んだときに一緒に沈んでしまう。継続して成長するには、異なる成長軸を持ち、今後ニーズが高まる領域に挑戦する必要があります。そこで目をつけたのが医・食の領域でした」(伊佐早氏)

とくに注目は「医」だ。前述のように三菱ガス化学は自社開発に定評があるが、医の領域ではアカデミアやスタートアップと柔軟に連携している。

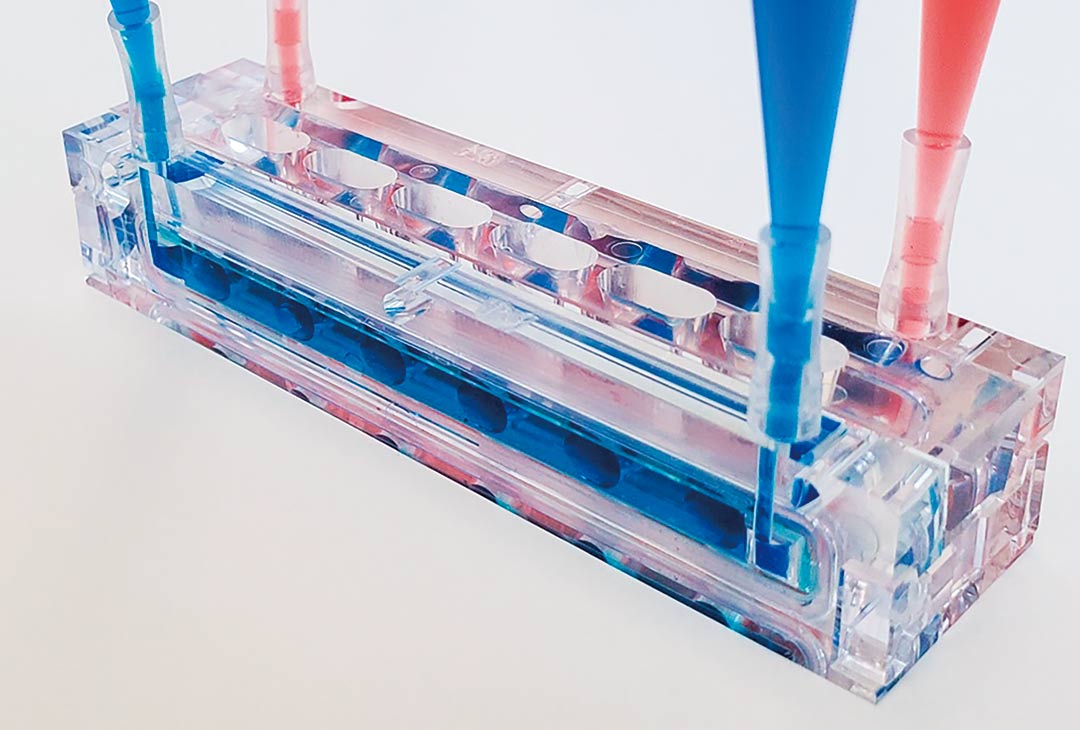

一例が生体模倣システム(MPS)だ。医療の世界では、未解決の医療ニーズに応える新しいモダリティ(薬の形式)が求められている。創薬モダリティの開発のカギを握るのは、動物実験では十分に解明できないヒト特有の疾患モデル。そこで同社は、デバイス上に生体に近い動的ヒト疾患モデルを構築したMPSを、米アリゾナ大学と共同開発。さらに社会実装フェーズでも、25年4月から愛媛大学とMPSを使用した創薬支援に関する協働講座をスタートさせている。

「2030年のありたい姿を実現するのに、自前主義だと足りないパーツがあります。バックキャストして、一緒にやれるところとは柔軟に協働して進めていく考えです」(伊佐早氏)

「メタノール総合メーカー」が挑む新たな事業展開

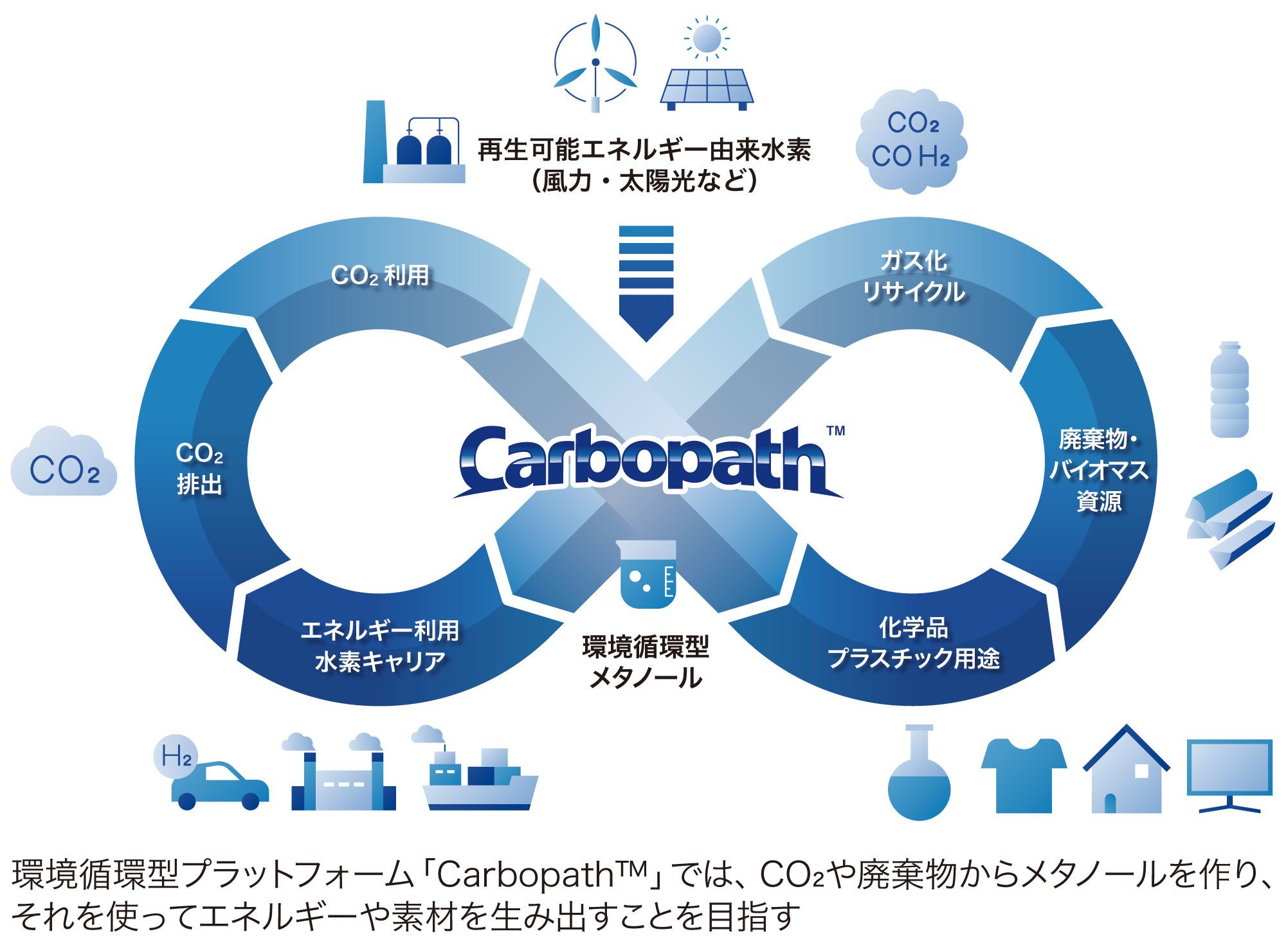

社会のニーズを捉えて、マーケットアウトで市場を創造する。この戦略を体現したような事業がある。メタノールの環境循環型プラットフォーム「Carbopath™(カーボパス)」だ。

メタノールは基礎化学品として、プラスチックや合成繊維、接着剤、医薬品など、さまざまな製品作りに利用されている。実は三菱ガス化学は世界唯一※1の「メタノール総合メーカー」であり、前身の日本瓦斯化学工業が1952年に日本で初めて※2国産天然ガスからのメタノール製造を開始して以降、資源開発や、メタノール原料の誘導品の開発・製造に事業を拡大。海外にも進出し、世界各地でメタノールを作り、自社専用船で消費地まで運び、誘導品を作って販売するというバリューチェーンを築き上げている。

すでに確立された事業モデルに加えて、なぜ新たな事業を展開させるのか。背景にあるのは、中計で示したもう1つの基本方針「サステナビリティ経営の推進」だ。

現在、メタノールは主に天然ガスや石炭などの化石資源から作られているが、新たにCO₂と水素、バイオマスや廃プラスチックなどからの製造が始まっている。化石資源に頼らないグリーンメタノールを化学品や素材、燃料として利用すれば、石油由来のエネルギーや素材を置き換えつつ、身の回りに必須の炭素分を循環させることができる。「Carbopath™」を統括する松川将治氏はこう明かす。

グリーン・エネルギー&ケミカル事業部門

C1ケミカル事業部

カーボンニュートラルプロジェクトグループ

マネージャー

松川 将治 氏

「気候変動が地球規模の課題になっている今、日本でもグリーンメタノールへの関心が高まっています。ただ、個々の動きはあってもシームレスにつながっておらず、川下の市場もまだ小さい。グリーンメタノールを軸とした炭素循環型社会をつくるには、これからの地球を守る、という価値をつなぐための新しいバリューチェーンの構築が必要です。メタノールの製造技術のみならず、その利用技術、インフラを含めてさまざまな知見、資産、パートナーを持つ当社なら、そこに貢献ができると考えました」

ただ、その実現には、グリーンメタノールを「つくる」だけでなく、CO₂やバイオマスなどの原料を「あつめる」こと、作ったメタノールを「つかう」こと、さらにこうして作られた製品の価値を最終消費者に至るまでチェーンとしてつないで認知してもらうことが必要で、それらすべてを三菱ガス化学だけで担うことは難しい。

そこで業界横断でステークホルダーと協力して社会実装を進めるために始めたのが「Carbopath™」だった。構想としては以前から存在しており、個別にプロジェクトも動いていたが、最近ではメタノールを介した循環経済を実現するプラットフォームとして、幅広いステークホルダーとの協業によるバリューチェーンを通じた社会実装を目指す活動を強化している。

炭素循環型社会の実現を目指してパートナーとの協業事例が続々

具体的なアクションも始まっている。「あつめる」では、AGCと協業し、建築用ガラス製造時に発生するCO₂を原料としたメタノールの製造・販売および利用を目指している。

「つかう」で注目したいのは船舶燃料だ。23年12月に横浜市、大手コンテナのマースクASとグリーンメタノールの利用促進の覚書を締結。24年9月には大手石油元売りや港湾会社なども加わり、横浜港で、三菱ガス化学関連会社である国華産業のメタノール輸送内航船によるマースクのメタノール燃料船への燃料供給を模したシミュレーションを行った。

「国内外でメタノール燃料船が動く時代は近くまで来ています。今年5月に竣工し、当社が長期貸船する外航船『第七甲山丸』も、メタノールを輸送しつつ燃料としても使う二元燃料船です。内航船も1隻発注済みです。行政とも連携してルール整備するなどして、この動きを加速させていきたいと思います」(松川氏)

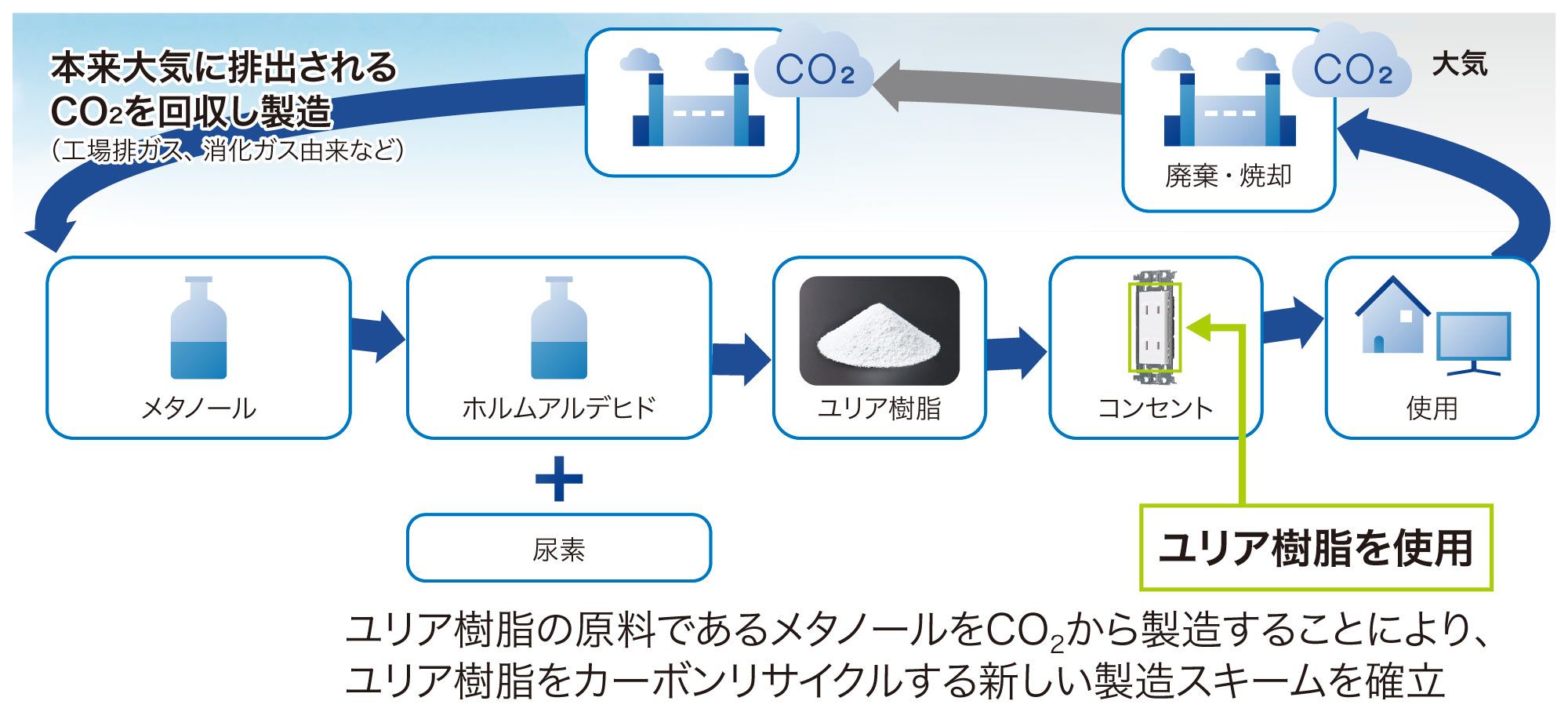

化学品市場でも普及が始まっている。今年4月には、パナソニック エレクトリックワークス社と共同で、CO₂から製造したメタノールを原料とする環境配慮型ユリア樹脂を発表。このユリア樹脂はコンセントなど配線器具への使用が見込まれている(下図)。裾野の広がりに併せて、今後は化学品向けの供給も強化する考えだ。

「供給と需要は鶏と卵の関係で難しいのですが、供給が追いつかずに普及が遅れることは避けたいところです。現時点では、30年までに10万トン単位での供給を計画しています。30年以降は1基当たり100万トンクラスの製造にも取り組み、さらなる技術改良も加えて製造効率を向上させながら、拡大する需要に対応できるような供給体制を整えてまいります」(松川氏)

炭素循環型社会の実現に向けて着々と歩みを進める三菱ガス化学。「Carbopath™」を含めた事業の展望について、伊佐早氏は最後にこう語った。

「炭素循環は未来に向けて絶対必要なものであり、確実に育てていかなければいけません。息切れしないように取り組むには、ICTやモビリティ、医・食といった領域で社会のニーズを先取りして収益化し、炭素循環の事業に投資をする戦略が必要です。複数の事業を手がけている当社だからこそ、こうした社会貢献ができる。長期的な視野に立って事業ポートフォリオを強化していきたいですね」