AI先進3社が持つ「日本企業のあり方」の共通認識 「AIレディー」になるために必要な視点とは

勉強会で3社が語った「AI社会実装の危機感」

「2030年以降、AGI(汎用人工知能)※1やASI(人工超知能)※2が視野に入り、社会基盤に大きな変革が訪れるだろう」

※1/人間と同等の知能や自己認識を持ち、人間同様にタスクを遂行できるAI ※2/人間を超える知能や自己認識を持ち、人間以上のパフォーマンスでタスクを遂行するAI

この大きな変革への危機感を背景に、AI社会実装を推進するLaboro.AI、AI医療機器協議会、さくらインターネットの3社は、メディア向け合同セッションを9月に開催した。

「日本の産業はどこまでAIレディーになっているのか?——AIと共生する社会に向けて、いま企業が備えるべきこととは」をテーマにしたこのセッションは、社会基盤の変革を目標に掲げる3社共通の課題意識から企画されたものだ。

セッションの冒頭、主催したLaboro.AI代表取締役CEOの椎橋徹夫氏がAI活用における未来像と危機感を示すと、さくらインターネット取締役の前田章博氏は「学習需要が中心だったフェーズは終わり、推論利用が急拡大している」と、AIの社会実装が新たな局面に入ったリアルな現状を提示。

AI医療機器協議会会長の多田智裕氏は「価値創造だけでなく、人々の行動変容までつながらないと意味がない」と、技術進化だけでは越えられない、社会実装への本質的な課題を投げかけた。

AIの進化はとどまることを知らず、あらゆる場所での活用が急速に進んでいる。だが、本当の意味でAIと共生する世界を築くためには、何が障壁となっているのか。そして、日本企業が存在感を示すための活路はどこにあるのか。これらの問いを深掘りするため、鼎談の幕が上がった。

インターネットと同じ変革をもたらす「AI」の衝撃

――まずは、AIがもたらすインパクトについてお聞きします。AIは産業構造にどんな変化をもたらし、どのような価値を生み出すのでしょうか。

椎橋 例えば製造業の場合、これまでは製造工程を試行錯誤して構築し、試作を繰り返して新製品を作り上げてきました。自動車のように複雑な製品の場合、新製品を市場に投入するまで何年もかかるのが一般的だったわけです。

対してAIは、すべてPC上でシミュレーションができるうえ、ロボットに組み込むと複雑な工程も自動化されます。開発期間が大幅に短縮でき、単に効率化されるだけでなく、ビジネスモデルが大きく変わります。

自動車の場合は、自動運転が象徴的ですが、AIによってソフトウェアの進化が可能となってきました。すなわち、従来は市場に投入した時点の価値が最も高かったのが、AIの進化によって、市場投入後も価値を上げ続けることができるようになっています。

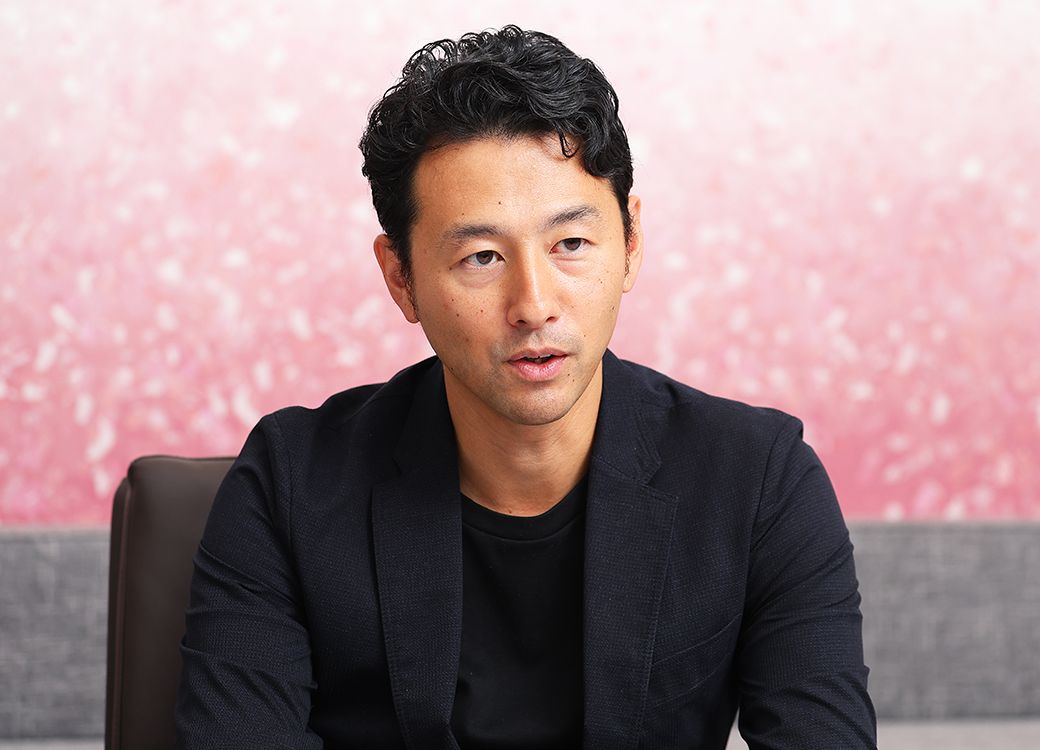

代表取締役CEO

椎橋 徹夫氏

テキサス州立大学 理学部 物理学/数学二重専攻卒業。ボストン コンサルティング グループを経て東京大学発AIスタートアップの創業に参画。東京大学工学系研究科松尾豊研究室のグローバル消費インテリジェンス寄付講座ディレクターを兼任し、同研究室の産学連携やデータサイエンス領域の教育、企業連携の仕組みづくりに従事する。2016年に株式会社Laboro.AIを創業し、代表取締役CEOに就任。23年に東証グロース市場へ上場。25年4月から関西大学ビジネスデータサイエンス学部客員教授も兼任。

前田 同じことはほかの業界でも起こるでしょう。デジタル上で何度もやり直すことで、アナログの仕事は1回で決められるので、「デジタルが先、アナログが後」に変わっていきます。

私自身は、インターネットが登場したときと同じ衝撃をAIに感じています。インターネットが登場したときは、ほとんどの産業で「ウチは関係ない」と言っていましたが、今や誰もが使っています。同じことがAIでも起こるとみています。

多田 医療分野においてAIが生み出せる価値は「医療ミスの撲滅」だと考えています。例えば消化管のがんは、早期発見・治療が非常に重要なのですが、確定診断ができる唯一の検査である内視鏡検査は、人の目で画像を見ますので、早期がんが見逃されるケースも少なくありません。

前田さんがおっしゃった「デジタルが先、アナログが後」のように、AIを最初の診断に活用することで、見逃しを防ぎやすくなると考えています。医師がAIと共に「協創」することが、これからの医療の発展においても重要なポイントだと考えます。

人材育成のスピードを速め「組織のあり方」を変える

――AIとの「協創」によって、人が苦手とする部分が補完されるということですね。

多田 それこそ内視鏡検査でいえば、画像診断だけではなく内視鏡を動かす操作も重要です。画像診断をAIがサポートしてくれれば、より操作に集中できるため、医療の質を上げることができます。

会長

多田 智裕氏

東京大学医学部卒、同大学大学院医学系研究科外科学専攻修了。虎の門病院、三楽病院、東京大学医学部附属病院、東葛辻仲病院などを経て、2006年に、ただともひろ胃腸科肛門科を開業。17年「世界の患者を救う」をミッションに掲げる医療AIスタートアップ企業、AIメディカルサービスを設立。2019年からAI医療機器に関連し、その発展に寄与すると考えられる事業・サービスの研究開発を行うスタートアップ企業を中心に構成する任意団体「AIを活用した医療機器の開発と発展を目指す協議会」(AI医療機器協議会)で会長を兼任。

椎橋 医師のように、とくに高い技術やスキルを持つ人材が活躍する分野では、AIとの「協創」は大きな効果を発揮すると思います。わかりやすいのが接客や販売です。AIを用いて、顧客データの管理や事務作業といった対人以外の仕事を補完することで、サービスクオリティを向上させることに時間を費やすことができます。

またエンジニアやコンサルタントは、コードを書いたり調べものをしたりといった時間を大幅に削減できます。AIに代替できるということは、AIがその分野における最高の教師であるともいえるので、育成のスピードアップにも役立つでしょう。これまで習得まで5年間かかっていたのが、3カ月でできるようになる可能性は十分にあります。

多田 AIは、医療の世界においても学習に費やす時間と得られる知識、スキルの関係性を表すラーニングカーブを大きく変えると思います。

前田 自律性を備えたAIエージェント※3が登場してきたことで、育成のあり方もそうですが、人がやってきた作業が減り、意思決定のためにより時間を使えるように変わっていくと考えられます。特定のタスクや専門分野に特化して設計された特化型AIが増え、1人にいくつものAIエージェントがつくようになるのではないでしょうか。

※3/ユーザーに代わって特定の目標を達成するために自律的に考え、計画を立て、業務タスクとして分離されている作業をひとまとめで実行するソフトウェア

椎橋 1人にAIエージェントが複数つくようになるということは、新卒1年目から何人ものAIエージェントを部下に持つマネージャーになることを意味します。すると、AIエージェントと人が混ざり合った組織になっていきますので、ルールやガバナンスのあり方も大きく変えていく必要が出てくると考えられます。

山積する課題を逆手にとってAI活用先進国へ

――AIエージェントが増えていくと、必然的にデータの重要性が増します。企業はデータ管理を含め、どうAIに向き合っていけばいいのでしょうか。

前田 データと一口に言っても、AIが読み込みやすいデータとそうではないデータがあります。また、医療における画像診断データのように、容量が大きく保管が難しいものもあります。個人情報とひも付いていると保管の仕方も変わってきますので、読み込みやすいデータに整えて適切に保管しておくことが大切です。

取締役

前田 章博氏

IT企業を経て2008年に「ITで、こまったを、よかったに。」をミッションとするビットスターを札幌で創業。現在、同社代表取締役、さくらインターネット取締役など複数のIT企業の役員を兼務。札幌のクリエイティブカンファレンスであるNoMaps実行委員会委員として参画するなど、札幌を拠点として、IT×地域のさまざまな活動を続けている。

椎橋 自社のユニークなデータを適切に保管・活用し、AIが自律的に行動・改善できるような環境を整え、自社の強みを知識として持ったAIを育てていくことは、競争力を強化していくことに直結します。世界中の企業がAI活用を進めている中で、この自前AIの育成にいち早く取り組むことが求められています。

弊社は、多くの企業のAI実装をご支援する中で、「こんなに早くAIが進化しているなら、もう少し使いやすくなるのを待ってからでも間に合うのでは」という意見をよく聞きますが、それは非常に危険な考え方です。ベストプラクティスを当てはめようと待つのではなく、競争力のコアな部分を自前で育てなくてはなりません。

――AIの技術に関しては、米国や中国が大きくリードしているともいわれています。自前で育てているとさらに後れを取るのではという懸念もあります。

椎橋 確かに、AIの基盤技術開発では、米国と中国に水をあけられています。今から追いつくのはかなり難しいでしょう。ただし、「AI価値創出力」をいかに高めるかという点では、技術開発ではなく「産業応用」に重点を置くべきだと思います。言い換えると、AIを業務や社会にいかに実装できるようになるか、人間側の変わるスピードがカギだともいえます。

その点、日本はある意味で大きなアドバンテージを持っています。高齢化が進み、働き手が少なくなって医療費もかかるといった課題先進性を持っているからです。ネガティブに捉えられがちなこれらの社会課題を追い風として、AIで解決するモデルを作っていくことを狙うべきだと思っています。

前田 同感です。人手が不足している中でAIを使う必然性が高まっていますし、円安なので活用モデルの輸出もしやすくなっています。自動翻訳の精度も高まっている中で、語学の壁も越えやすくなっていますので、非常に大きなチャンスだと思っています。

多田 そうした状況だからこそ、官民一体でAIのグローバル競争に立ち向かうべきですね。アニメなどの日本が持つコンテンツも、インバウンドや海外展開で大きな成果が出ているのは、クールジャパンの取り組みを通じて官民一体となって世界に発信したからこそです。AIもチャンスが大いにあるので、国全体で取り組むことが必須だと思います。

椎橋 日本のAI価値創出力を高めるには、AIを「使うための地盤」の整備が全体の活動として不可欠です。1社だけでできることではないので、さくらインターネットさんやAI医療機器協議会さん、そして弊社も連携しながら社会実装を促進させるためのチャレンジを続けています。その地盤の上で、個社で自前のAIを育成し、それぞれ活用を進めていく、こうした動きが一体となって進んでいくことが大切です。

AI活用という点では、世界中のどこの国もまだこれからです。少しでも早く「AIレディー」の体制を社会と個社の両方で整えることで、AIにおける日本のあり方が見えてくるのではないかと思っています。

企業はAIといかに向き合うべきなのか――。今回の鼎談は、その答えが単なる技術導入にないことを明確に示した。「課題先進性」を追い風に、産業界が一体となってAI活用の地盤を築き、そのうえで各社が自前のAIで競争力を磨き上げていくこと。そしてAIと共に未来を「協創」していく覚悟を持つこと。その両輪での変革こそが、これからの時代を勝ち抜くカギとなるだろう。日本の未来を占う重要な岐路は、もう目前に迫っている。