人生100年時代は「ヘルスリテラシー向上」がカギ 「グループ創業140周年へ」J&J社長が語る未来

創業140周年。革新的なアイデアで医療に貢献し続ける

――ジョンソン・エンド・ジョンソン グループは来年創業140周年を迎えますね。

アメリカで南北戦争が行われていた時代、当時の手術では術後生存率が低く、傷を治療しても細菌感染で亡くなる兵士が多くいました。そこで滅菌済みの外科用包帯や縫合糸を製造し、無菌手術を推進することで患者さんの命を救いたいと、1886年にジョンソン3兄弟が創業したのが当社の始まりです。そうした医療品を大量生産することは、当時としては革新的なアイデアでした。

現在に至るまで、イノベーションの精神と、人々の尊い命を救い、健康を支えたいという創業当時の思いを継承しており、日本においても、1990年代の内視鏡手術の黎明期からその普及に貢献してきた歴史があります。

代表取締役社長

玉井 孝直 Takanao TAMAI

1971年生まれ。精密機械メーカーを経て、2000年ジョンソン・エンド・ジョンソン メディカル カンパニー入社。ファイナンス担当バイスプレジデント 兼 CFO、アジア太平洋地域エチコン事業バイスプレジデント等を歴任。18年よりジョンソン・エンド・ジョンソン代表取締役社長 兼 メディカル カンパニー プレジデント。24年からは医療機器の業界団体である米国医療機器・IVD工業会(AMDD)の会長も務める

――脈々とその精神が受け継がれているのですね。現在は当時とは違い、人生100年といわれるほど長寿の時代になりましたが、ジョンソン・エンド・ジョンソン メドテックはどのような思いで事業に取り組まれているのでしょうか。

超高齢社会において、医療ニーズは増加の一途をたどっています。不整脈や脳血管障害、外科、整形外科、眼科など幅広い領域においてメドテックのソリューションを提供することで、日本の医療と患者さんに貢献していきたいと考えています。

一方で、外科医の減少、診療科や地域による偏り、医師の働き方改革推進など新たな課題も山積しています。限りある“医療を支えるリソース”を、いかに適切に活用していくかも重要なミッションといえるでしょう。当社では、例えば、手術時間の短縮につながる製品・ソリューションの提供や、医療従事者が適正・安全に医療機器を使用するためのトレーニング機会の提供などを行うことで、課題解決に取り組んでいます。

また、病気の予防や早期発見により、適切な治療の選択肢にいち早くアクセスすることで、罹患後のQOLの向上にもつながります。こうした個人でもできる取り組みを後押しするとともに、持続可能な医療提供体制の維持・向上につなげられるよう、これからも多くの方々と協業していきたいと考えています。

――それが、ジョンソン・エンド・ジョンソン メドテックが掲げている「ヘルスリテラシー向上」につながるのですね。

はい。「ヘルスリテラシー」には多様な定義がありますが、当社が2023年から推進している「My Health、Myself― 私の健康のために、私ができること。」プロジェクトでは、それを「健康情報を入手し、理解し、評価し、活用するための知識、意欲、能力であり、それによって生涯を通じて生活の質を維持・向上させることができるもの」と位置づけ、その考え方に基づいてプログラムを展開しています。

情報は、入手するだけでなく、活用し、よりよい健康・人生につなげることが大切です。正しいヘルスリテラシーを持つか否かで、その後の自身や周りの方の健康に大きな差が生じることもありうるでしょう。ヘルスリテラシーを身に付けることは、人生100年時代を前向きに生きていくための「力」になると考えています。

「長生き」ではなく「健康に長生き」したい日本人

――日本のヘルスリテラシーのレベルは諸外国と比較してどうなのでしょうか。

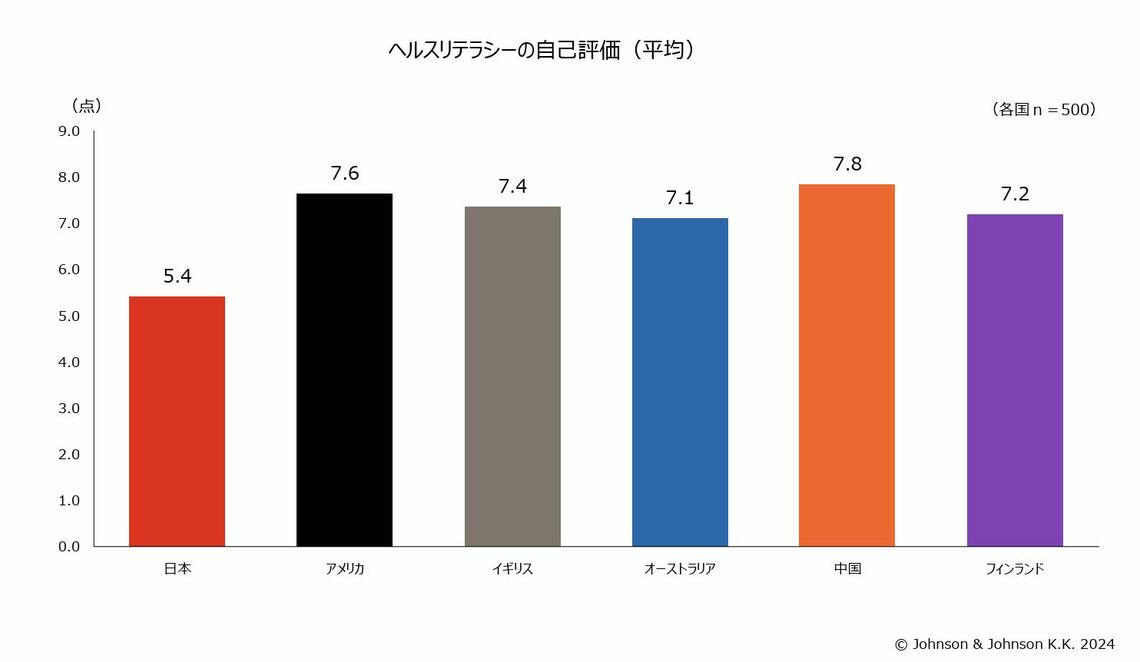

当社が実施した国際調査「人生100年時代 × デジタル社会の総合的なヘルスリテラシー国際調査」では、 残念ながら日本のヘルスリテラシーの自己評価は6カ国(日本、アメリカ、イギリス、オーストラリア、中国、フィンランド)中、最も低いという結果が出ています。

「あなたのヘルスリテラシー(健康情報を入手し、理解し、評価し、活用するための知識、意欲、能力)を10点満点で自己評価をすると、何点だと思いますか?」の結果

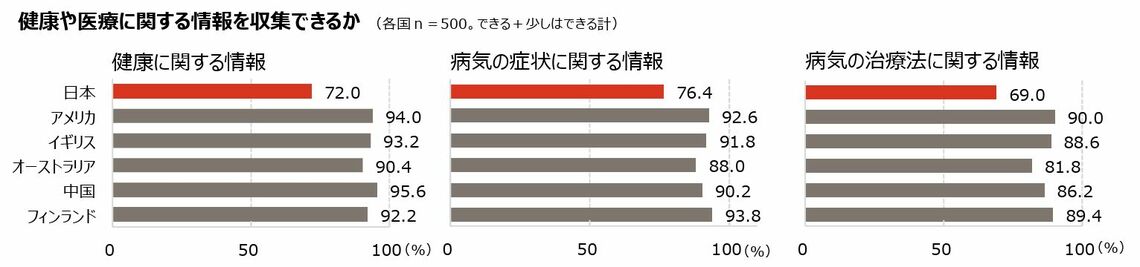

とくに「情報収集・判断」「行動」「コミュニケーション」「デジタル活用」の各項目で 他国より低い傾向にあります。

「健康や医療に関する情報を収集できるか」という点で他国と比べ、日本は一段階、自己評価が低い(出所:「人生100年時代 × デジタル社会の総合的なヘルスリテラシー国際調査」ニュースリリースより抜粋)

ただし、「寿命を延ばしたい」人は6カ国中最も少なかったものの、「健康寿命を延ばしたい」人は回答者の半数を超え、日本は2つの回答の差が最も大きい。日本人は単に長生きしたいわけではなく、「健康寿命を延ばしたい」という意欲において高いといえます。

各国と比較して「ヘルスリテラシー向上」が課題の日本

――健康寿命を延ばしたいという思いがある一方で、ヘルスリテラシーについては、どういった部分が課題だと考えられますか。

各分野で申し上げますと、「情報収集・判断」では、「病気の治療法に関する情報を判断できる」と答えた人が日本は最も少なく、また「医療情報が正しいか誤っているかの判断基準がわからない」と考える人は他国より多い結果でした。情報を正しく判断する自信がない人が多いと考えられます。

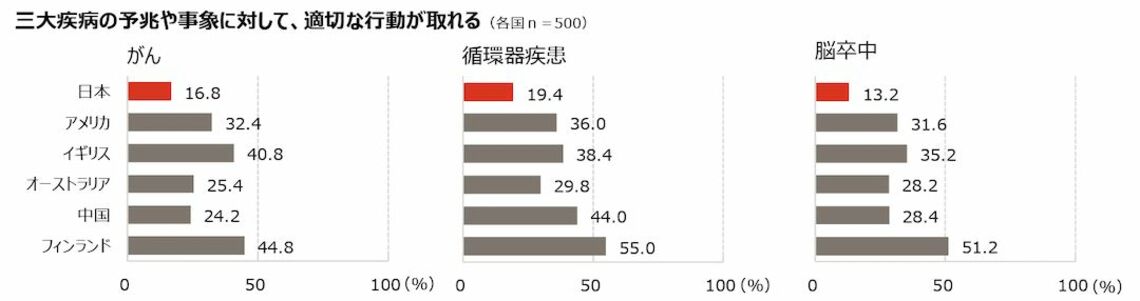

「行動」では、がんや循環器疾患、脳卒中の予兆に対して「適切な行動が取れる」と答えた人は日本が最少。原因がはっきりしない不調を感じても「様子見」をしてしまう日本の生活者は約6割もいます。そのため適切なタイミングで受診できていないことが懸念されます。

「三大疾病の予兆や事象に対して、適切な行動が取れる」という点でもワーストになってしまった日本。(出所:「人生100年時代 × デジタル社会の総合的なヘルスリテラシー国際調査」)

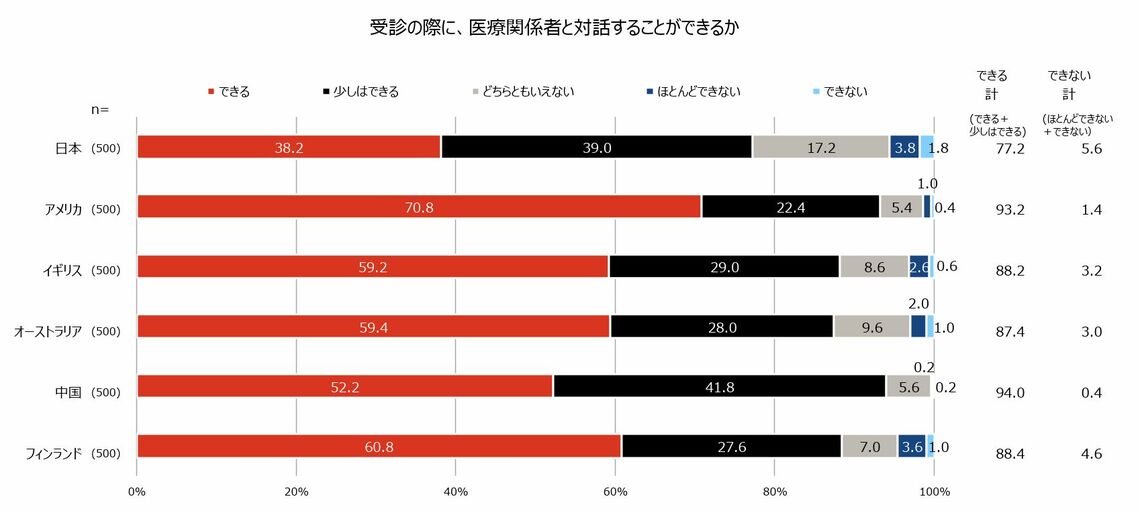

「コミュニケーション」については、受診時に医療関係者と対話(医療関係者による説明の理解を深めたり、質問や自分の意見を伝えたりすること)ができているという自信のある日本の生活者は約4割弱にとどまり、各国中最少です。治療方針の決定における主体的関与の意識も最も低い結果となっています。医師からの説明への理解を深めたり、自分の意見を伝えたりすることに自信がない人が多いことが考えられるでしょう。

「あなたは、診察を受ける際に医療関係者(医師、看護師、薬剤師など)と対話することができますか?」の調査結果。リテラシーを高めることで、積極的な対話も可能になる(出所:「人生100年時代 × デジタル社会の総合的なヘルスリテラシー国際調査」)

「デジタル活用」については、デジタルツールを日常の健康管理に活用している人は日本が最も少ない結果でしたが、使っている人は利便性を感じているという結果になりました。

一人ひとりの行動が、それぞれの未来を守る

――ジョンソン・エンド・ジョンソン メドテックではヘルスリテラシーを向上させるために、なぜ意識や行動を重視しているのでしょうか。

一人ひとりの意識と行動が、病気の早期発見や、適切な治療選択肢へのアクセスにつながり、それがその人にとっての健康で幸せな人生、家族や大切な方の安心につながるからです。

また、意識と行動によって健康と向き合うことは、限りある医療資源や社会全体の持続可能性にもつながり、それがさらに人々の健康と人生に直結する。こうしたよい循環を生むためにも、メドテックの製品やソリューションの提供を通じて日本の医療を支えることに加え、当社のできることの1つとして、ヘルスリテラシー向上に向けた取り組み「My Health、Myself― 私の健康のために、私ができること。」を継続しているのです。

――プロジェクトの内容を具体的に教えてください。

人生100年時代といわれる今、私たちが「自身にとって最もよい人生を送る」ためには、健康や医療に関する情報を正しく判断し、適切な選択や行動をすること、さまざまなリソースを活用していく力が大切です。

プロジェクトのきっかけには、コロナ禍の「受診控え」がありました。病気の発見が遅れることは、健康リスクにつながります。人生100年時代をより健康に生きるために何ができるのか。そう考えた結果、一人ひとりが健康や医療との向き合い方を知り、行動することで、誰もが生き生きと自分らしく生きられるのではないか。そんな思いで、プロジェクトを立ち上げました。

一人ひとりのヘルスリテラシーの向上は、個人の健康やQOLを向上させるだけでなく、医療機関による適切な治療選択肢の提供や、医療資源の適切な活用にもつながるので、人々が健康で幸せに充実した人生を過ごせるサステイナブルな社会につながることを、本プロジェクトでは目指しています。

「My Health, Myself ― 私の健康のために、私ができること。」では、ヘルスリテラシーの自己評価についての国際調査・国内調査の実施、『人生100年時代のヘルスリテラシー白書』の発行やウェブサイトによる情報発信、ヘルスリテラシーをテーマにしたさまざまなイベントなどを行っています。

今も受け継がれる企業理念「我が信条(Our Credo)」

――そうした取り組みの背景には、企業理念があると聞きました。

はい。当社には、「我が信条(Our Credo)」という企業理念があります。「我が信条」では、まず ①患者、医師、看護師をはじめとするすべての顧客に対する責任、そして、②世界中で共に働く全社員に対する責任、③われわれが生活し、働いている地域社会に対する責任について触れ、これらの責任を果たすことで、④株主への責任を果たすことができる、としています。これら企業として果たすべき役割を明記しています。

約80年前に起草されたものですが、世界のジョンソン・エンド・ジョンソン グループ全社員の共通の価値観であり、“経営の羅針盤”であり続けています。人々の健康・命に貢献したいという強い思いの根底には、常にこの「我が信条」があります。

――日頃からヘルスリテラシーを向上させるために、私たちはどんな心がけが必要ですか。

医療の世界は日々進化し、医療や健康に関する情報もアップデートされます。情報の受け手側としても、自身だけでなく、ご家族など大切な方のために、学び続ける、行動するといった視点も重要ではないでしょうか。

医療情報を正しく収集し判断する“インプット”、自分の体調の変化に気づき行動につなげる“アクション”、医療者に自分の考えを整理して伝えられる力“コミュニケーション”が大切です。

前述のヘルスリテラシー調査でも、主体的に適切な健康・医療の選択を行うために、“新しい情報・知識を得たい”と回答した人が8割近くいました。当社としても、ヘルスリテラシー向上に有用な情報発信などの取り組みも続けていきたいと考えています。

社内外にヘルスリテラシーを浸透。次世代へつなげる

――社内外でヘルスリテラシーを浸透させるために取り組んでいることがあるそうですね。

社内でも「My Health, Myself」を実践することが重要だと考え、全社ミーティングなどでも継続的に伝えています。また、当社は臨床医経験のある社員もいますので、そうした社員に、ほかの社員からの質問に答えてもらったり、医師とのコミュニケーションのロールプレイングを通じてヘルスリテラシーの大切さを学ぶイベントを開催したりしています。

また、次世代へ向けた取り組みも必要であると考え、昨年は兵庫県の中学校でヘルスリテラシーをテーマにした出張授業を行い、生徒さんが患者役・当社の産業医が医師役となったロールプレイングなども実施しています。

また、今年は全国の医療従事者を目指す高校生を対象に「次世代医療人材シンポジウム」を開催しました。 当社が運営する医療従事者向けトレーニング施設「ジョンソン・エンド・ジョンソン インスティテュート 東京」に高校生50人を招き、ヘルスリテラシーの大切さと医療の未来をテーマにした基調講演やワークショップ、医療機器を使った模擬手術体験を行いました。

参加者には患者さんの人生全体をサポートできる医療従事者になってほしいと願っています。また、骨粗鬆症を含め、家族で”骨”のことを考えていただくためのイベントも行っています。

――ジョンソン・エンド・ジョンソン メドテックとして、今後の展望、世界が直面する健康課題の解決にどのように取り組んでいかれますか。

当社は、創業当時から、その時代の「手術」のあり方を定義するイノベーションをリードし、手術における滅菌から、腹腔鏡手術をはじめとした低侵襲手術など、医療従事者と共に治療の概念をつくり変えてきたという自負があります。現在は、外科手術、整形外科、不整脈、脳血管障害、眼科など幅広い領域へ医療機器を届け、予防から治療、QOL向上まで、人々がより健康に生きられるようサポートしています。

また、ロボット支援手術、高度な視覚化、人体の最も難しい部位に届けるターゲット化された治療法など、メドテックのイノベーションが継続的に日本の医療現場に届けられることも非常に重要と考えており、当社は、産官学の連携を大切にしながら、イノベーションが評価・実装され、そのイノベーションに人々がアクセスできる社会づくりをこれからも目指していきます。

高齢化が進む日本は、今後も医療の需要が増していく一方ですが、日本の医療の質や医療制度体制は、世界的に見ても非常に優れています。また、健康や医療における新しいアイデア、イノベーションを生み出していくことができる国でもあります。

これを保ち、日本の皆さんが必要な医療にアクセスし続けられるよう、当社の使命である、「患者さんが健康を取り戻し幸せな人生を送るために」、これからも医療の未来、日本の未来に貢献していきたいと考えています。医療を支える多様なパートナーシップの力で、イノベーションを絶やさず、多くの人や組織と協働しながら、人々の意識・行動や社会がよりよい方向に進むよう、当社としてできることに努めていきたいと考えています。