地方の中小企業が「多角化戦略を取るべき」理由 売上高100億円企業へ成長する覚悟が必要だ

企業の潜在力を奪う「支援の空白」と「成長意欲の欠如」

――現在、日本の中小企業はどのような課題に直面しているのでしょうか。

真貝 1つは「中小企業」というくくりの粗さに起因する支援のミスマッチです。個人事業主から100人規模の企業、都心のスタートアップまで同じ中小企業と見なされていますが、投入できる経営資源も、外部環境も、抱える課題も異なります。そのため、同じ政策・施策でも効果がある企業とそうでない企業の差が極端に出てしまいます。

もう1つは、支援リソースの偏在です。国内全企業の99.7%を中小企業が占め、日本の従業者の約7割が中小企業で雇用されています※1。しかし、付加価値額は全体の約56%にとどまっています。結果的に1%未満の大企業に支援・サービスが集中しやすく、中小企業向けは手薄です。

そのため、成長意欲の高い中小企業が十分な支援・サービスを受けにくく、くすぶってしまう現実があります。例えば、人材強化やデジタル変革について、都心の大手・スタートアップと、地方の中小企業では、情報格差が相当に発生しています。

船井総合研究所 代表取締役社長 社長執行役員

真貝 大介氏

神戸大学経営学部卒業後、2001年船井総合研究所入社。20年3月より現職。士業コンサルティング部門を船井総合研究所の主力三大業界の1つになるまで育て上げた後、金融財務コンサルティング部門の立ち上げも主導。マネジメントではダイバーシティを推進し、女性コンサルタントリーダーを多数輩出したほか、社内のデジタルシフトプロジェクトの責任者を務めた。中堅企業向け総合コンサルティング、DXコンサルティング推進を牽引

入山 中小企業の外部環境は、人口減少や高齢化という観点で当たり前に厳しいです。ただ、何より大きな課題は「経営者のマインドの低さ」だと考えています。上場企業のような株主からの成長圧力が働きにくいため、経営者がどれだけ成長意欲を持てるかが、事業の発展を左右します。

もちろんマインドを変えるのは容易ではありませんから、成長マインドを持つ経営者が自然に力を発揮できる環境を整えることが重要です。その環境づくりに不可欠なのが「知の探索」です。

「自ら知を探す」だけでなく「見つけてもらう」ことも大切です。毎年同じ展示会に参加するだけでは新しい出会いは生まれません。経営者自身が積極的に移動し、新しい刺激を得ることが重要です。

真貝 同感です。当社では、新しい刺激を得られる場として「経営研究会」を運営し、出会いと学びの場を提供しています。現在205の研究会に約7000社が参加しています。各会は30~50社の同業経営者で構成され、ビジネスの実績や成功事例、数字・データの共有、率直な議論が展開されています。地元を離れているからこそ包み隠さず語れる雰囲気が特徴です。

「全国規模で見れば、自社以上に優れた企業が存在する」という感触は、経営者にとって大きな刺激になるようです。私たちはこれを「師と友作り」と呼んでいます。

早稲田大学大学院経営管理研究科

早稲田大学ビジネススクール教授

入山 章栄氏

慶應義塾大学経済学部卒業、同大学院経済学研究科修士課程修了。専門は経営戦略論、国際経営論。2008年に米ピッツバーグ大学経営大学院よりPh.D.を取得。同年より米ニューヨーク州立大学バッファロー校ビジネススクール助教授。 19年から現職。同年『両利きの経営』(東洋経済新報社)を監訳

入山 ライバルであり仲間である関係性を提供している、すばらしい取り組みですね。全国から経営者が集まる場で、新たな視点や気づきを得られる機会は貴重だと思います。

単に経営者仲間で悩みを共有するだけでは、新しい発想は生まれません。モチベーションを高めるには自己効力感、つまり「自分にもできる」という感覚が不可欠です。

同じ業界の企業が違うステージで成果を出している姿を見て、自分にもできる、やってみたいと感じる。この意識こそが、成長意欲を引き出すカギになります。

経営者の意識を根本から変える「トップ1%」への挑戦

――船井総研は2020年に、企業の年間売上高を100億円規模へと導く「100億企業化プロジェクト」※2をスタートされました。

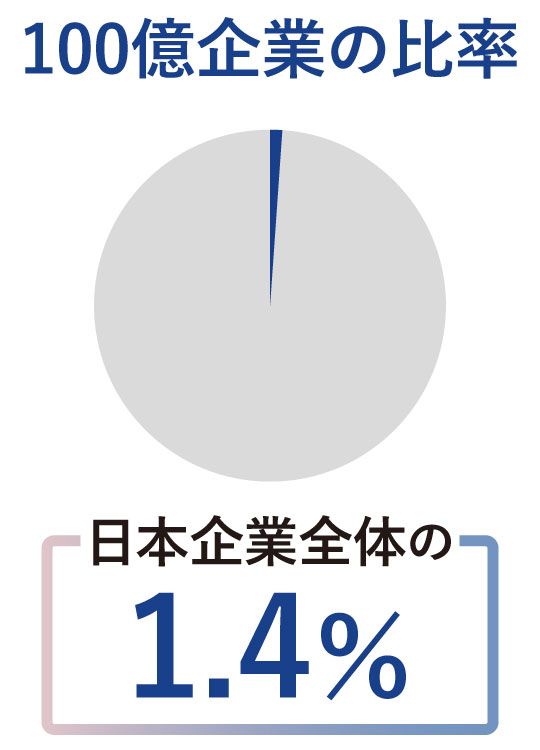

真貝 国内で売上高100億円を達成している企業は、全体のわずか1%。すなわち「100億企業化プロジェクト」は、トップへの挑戦を支援する取り組みです。

ただし、既存事業の延長線上では届かないことが多く、多くの企業は10~20億円規模で行き詰まります。その壁を越えるには、新規事業を立ち上げる、銀行以外からの資金調達やIPOを視野に入れる、外部から幹部人材を招く、といった施策が必要です。

そこで、当社は各企業に合わせた「10年間の成長の設計図」を描き、具体的計画に落とし込む役割を担っています。まず「100億企業になる絵」を描き、足りないものを課題として整理するアプローチです。

これは、現状分析から抽出された問題点とはずいぶん異なるもので、未来志向の議論からスタートできる点が特徴です。設計図となる10年間のロードマップを策定した後の施策の伴走も行っています。

入山 中小企業庁の「100億宣言」より早くにスタートしているんですね。理にかなった、すばらしい支援だと思います。

私が感銘を受けたのは、抽象的なビジョンを掲げるだけではなく、「売り上げを10億円から100億円に伸ばす」と示している点です。目標を具体的な数値で示すことは、経営者のモチベーションになりますし、成長志向のマインドに切り替わるきっかけも生まれるでしょう。

船井総研のコンサルティングを通じて100億円を達成した企業も多くありますよね。

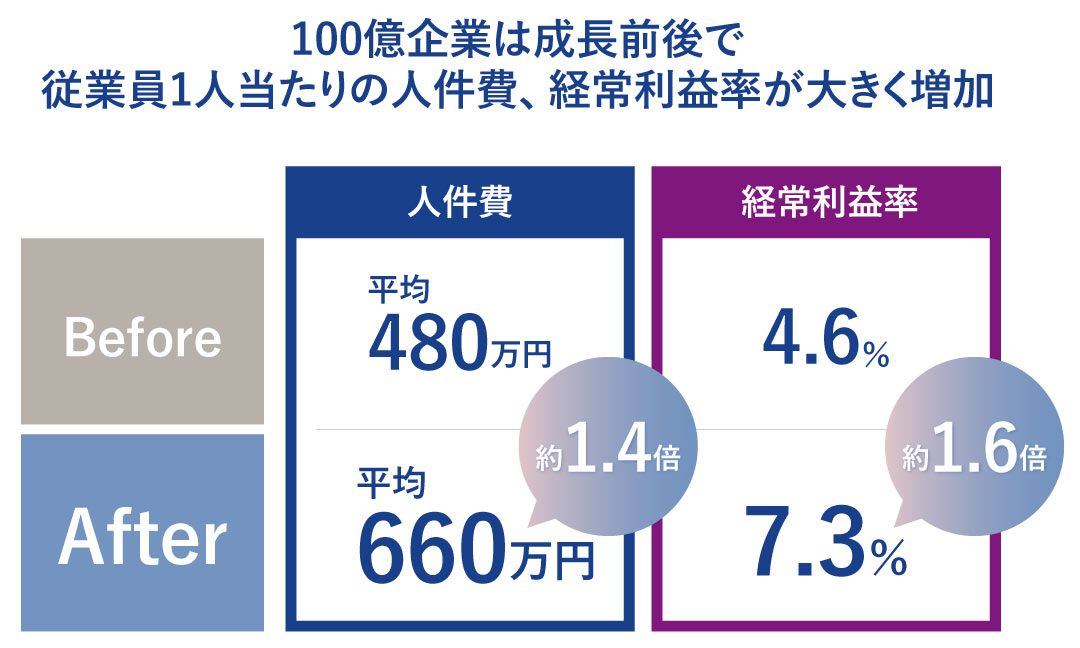

真貝 はい、達成した経営者からは、「採用に悩まなくなった」「社員が自走するようになった」「有望なM&A案件が持ち込まれるようになった」などの声が寄せられています。

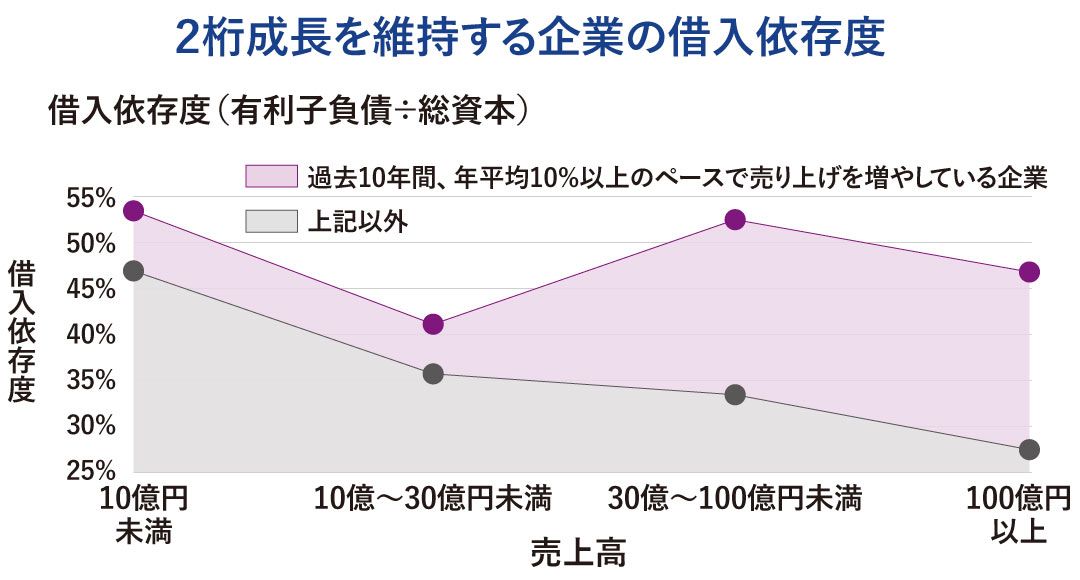

データから見ても難しいのは、売り上げ10〜30億円規模で停滞している局面です。ここを突破できると成長は加速し、100億円を超えた後も順調に拡大し続けやすくなります。

地域に根差し、世界へ挑む地方企業の「多角化経営戦略」

――船井総研は、神戸大学大学院経営学研究科と共同して「中小企業の価値創造に関する研究」を実施しています。

真貝 共同研究の目的は、いかにすれば中小企業が100億企業に成長できるのか、そのプロセスやマイルストーンを明確にすることでした。

そもそも100億企業に到達するには、平均して50年ほどかかりますし、現代の経営者が既存の事業・商圏で達成できるスパン・規模ではない、というのが前提です。さすがに、このレベルの根源的な要因分析や、100億企業化の共通項の抽出には、学術界の裏付けが必要だろうと考えました。

導き出された結論は、大きく3つあります。1つ目は投資の不足です。一定の事業規模に達している企業の場合、借入が与信の上限に達しているか、中には返済のメドがついて一服している、個人保証が外れているケースも少なくありません。

そこに新規事業で、これまでと同等以上の借入を起こすのは相当な負担でしょう。中小企業庁の「中小企業成長加速化補助金」も大型の投資を促すものです。成長意欲のある経営者が、相当な負担をするに見合った応援が必要なのだと思います。

2つ目は、負担に見合うだけの魅力的な新規事業です。100億円を突破した企業を分析すると、無関係な飛び地の新規事業に飛び込むのではなく、内製化やOEM化を通じて、本業に隣接する「隙間市場」に地続きで拡張している事例が多くありました。

3つ目は、人材の多様性です。地方の中小企業は成果を出すために、いい意味での一体化、カルチャーの共通化を、同質性の高い人材で実現してきた経緯があります。

一方で、新規事業を立ち上げるうえでは、なかなかそれでは通用しないので、外部から人材を迎えて活躍できる環境を整えなければなりません。それこそ後継者が東京や海外で経験を積んで実家を継ぐケースが、現状を打破する1つのパターンではないでしょうか。

入山 船井総研が持つ独自の事例やノウハウを基に研究が行われたのですね。体系化されており、100億企業を目指す道筋を描くための貴重な指摘だと思います。

――「100億企業化プロジェクト」では、コングロマリット(多角化)経営戦略に重点を置かれています。

真貝 コングロマリット経営を重視している理由は、地域に根差した企業が長く成長し続けるための有効な戦略だからです。

これには、大きく2つのメリットがあります。1つ目は、人材育成です。新規事業を地域に根差して展開することで、社員が新しい挑戦を経験し、育っていく。これは組織の成長と地域への貢献につながります。

2つ目は、リスク分散です。コロナ禍をはじめとした近年のクライシスは特定産業にダメージを与えるものが多く、1つの業種に依存していると有事の際に会社全体が傾きかねません。多角化していれば、ほかの事業にリソースを移すことで生き残りを図れます。

入山 非常に興味深いお話だと思いました。私は、中小企業にこそ最大のチャンスがあるとみています。大企業は歴史が長いぶん経路依存性が強く、しがらみが多いため変革は容易ではありません。中小企業は規模が小さいため、リソース面では厳しいものの、柔軟に変わることができます。

その観点からしても、エリアを限定して多角化を進める「地域コングロマリット経営」は非常に有効ですね。地域に根差すことで利益を再投資し、雇用や暮らしといったインフラを支えながら、複数の事業を展開できます。

経営者が腹をくくる覚悟と成長する意欲さえあれば、中小企業は大企業以上のスピードで成長できる可能性を秘めているのです。

真貝 おっしゃるとおりだと思います。10年間のロードマップがもたらす最大の効果は、経営者や後継者が本気で、垣根や業際、制約を超えて、「会社をどう伸ばすか」を議論し始めることにあります。現状の積み上げではなく、経営者の手が届かない目標からの逆算で議論をすることにこそ、成長の突破口があるのです。

船井総合研究所と神戸大学大学院経営学研究科の共同研究のレポートはHPで公開している。売上高100億円を見据えた企業成長に作用する要素を「経営者の特性、ビジネスモデル、ファイナンス、経営管理体制」の4つのテーマに分けて考察。成長を志す中小企業の経営者、そしてその成長を支援する機関に参考になる情報が記載されている。

レポートはこちら>>