今、「働いていない時間」への投資が必要な理由 「勤務間インターバル制度」が生む効果とは

人口構造の変化で「真の休息時間」は減少している

環境安全本部 教授(産業医)

黒田 玲子 氏

2005年産業医科大学医学部卒、東京大学公衆衛生学修士、千葉大学医学博士。2009年に現職場、2025年7月より現職。 日本産業衛生学会産業衛生専門医・指導医、社会医学系専門医・指導医、労働衛生コンサルタント(保健衛生)。 日本産業衛生学会代議員。人事院「テレワーク等の柔軟な働き方に対応した勤務時間制度等の在り方に関する研究会」委員、厚生労働省労働基準関係法制研究会委員などを歴任

――企業は労働時間に目を向けがちです。労働時間以外の「働いていない時間」について、企業の現場ではどのように扱われていますか。

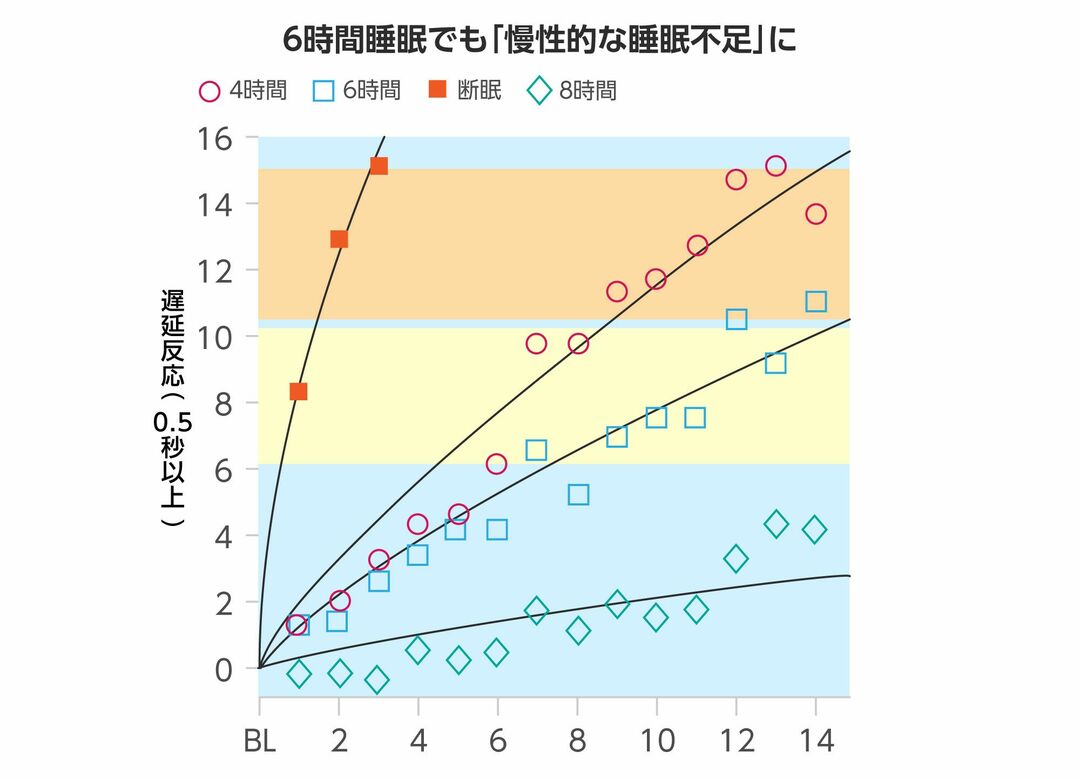

黒田 産業医として複数の企業を見ていますが、最近は少しずつ休息や睡眠についての意識が高まってきたように思います。とくに、2016年度に健康経営優良法人認定制度(ホワイト500、ブライト500など)が始まってからは、他社の動向を気にしながら健康経営に取り組む企業が増えました。一方で、睡眠の「質」ばかりに関心が集まる傾向があるのは気になっています。十分な睡眠時間を取らないとパフォーマンスが低下するというエビデンスを示しながら、「睡眠は質を高めるよりも、まず量を確保してください」とお伝えするようにしています。

ランダムに提示される刺激に対して、0.5秒以上かかった遅延反応に回数を示したもの。毎日6時間の睡眠でも10日以上続くと一晩徹夜したのと同等レベルの遅延反応が生じた。睡眠不足が続くと仕事にも支障を来たす可能性が高くなる。(図:慢性的な睡眠不足とパフォーマンス低下の関係 出所:Hans P.A. Van Dongen, Greg Maislin, Janet M. Mullington, David F. Dinges [2003]『Sleep』)

労働安全衛生総合研究所

過労死等防止調査研究センター センター長

高橋 正也 氏

東京学芸大学教育学部を卒業後、2000年群馬大学医学部にて医学博士取得。労働省(現・独立行政法人)産業医学総合研究所・労働保健研究部の研究員に。その後、同研究所作業条件適応研究部の研究員などを経て、06年より現研究所へ。産業睡眠医学を専門とし、19年より現職。21年より社会労働衛生研究グループ部長も務める

高橋 睡眠に関する研究は、世界中で進んでいます。一定以上の時間眠ることが、良質なパフォーマンスと長期的な健康につながるのは明らかとなっています。これを職場の中でいかに共通理解として認識するかが、生産性向上のカギを握るといえるでしょう。

一方で、日本は睡眠時間が世界で最も少ない国と分かっています※1。国内の統計でも減少傾向で推移してきました。睡眠不足になると、攻撃性が高まり共感性が下がるという研究結果が出ていますし、他者への思いやりが減り、強い口調になったり、怒りっぽくなったりします。こうした「人を大事にしない」職場では、仕事上のストレスが高まるとともに、睡眠による回復もままならないため、精神障害になりやすくなります。厚生労働省の統計によれば、労災として精神障害の認められた人は過去最多を更新し続けています※2。

代表取締役社長

小室 淑恵 氏

資生堂を経て2006年に㈱ワーク・ライフバランスを設立。働き方改革のコンサルティングで3000社以上の実績。「産業競争力会議」民間議員、経済産業省「産業構造審議会」委員、厚生労働省「仕事と生活の調和推進委員会」委員などを歴任。金沢工業大学客員教授。『働き方改革 生産性とモチベーションが上がる事例20社』(毎日新聞出版)など著書多数

小室 働き方改革で残業時間は減っていますが、「会社で働いていない時間」が減っているだけという点にも留意する必要があります。今や、高度成長期とは人口構造が大きく変わり、育児や介護と両立させながら働く人が増えました。勤務から離れても本当の意味での休息ができず、育児や介護が一区切りついた後にまたパソコンを開いて仕事をするという人は、男女を問わず多くなっているように感じます。

そうなるとどうしても睡眠時間が減るので、日中の生産性が低下することで仕事が終わらなくなる悪循環になります。中には、高橋先生が指摘されたように睡眠不足による攻撃性の増加でハラスメントが増え、組織のモチベーション低下や離職を引き起こします。今後、人口構造上の理由で高齢者は増加します。するとビジネスパーソンは今以上に育児・介護と仕事との両立が求められるようになりますので、休息を増やす対策をしなくては国全体が疲弊しかねないと思っています。

休息・睡眠の充実には「働き方」の再設計が必要

――睡眠時間が確保できない企業には、どのような特徴がありますか。

黒田 産業医をしていて、体調不良の人と面談しているとよく聞くのは、「うっかり深夜のメールやチャットを見てしまう」という声です。送るほうはそう考えていなくても、受け取ったほうは「朝までに返信しなくては」と対応してしまい、結果的に睡眠不足に陥ってしまうことがあります。

小室 深夜のメールやチャットの弊害は大きいですね。育児や介護で早めの時間に帰宅しても、同僚や上司が遅くまで仕事をしていると「自分も追いつかないといけない」となって非常に焦りますし、精神的にも休まりません。そうした「会社がずっと動いている状態」は、休息や睡眠が十分に取れない働き方につながりやすくなります。

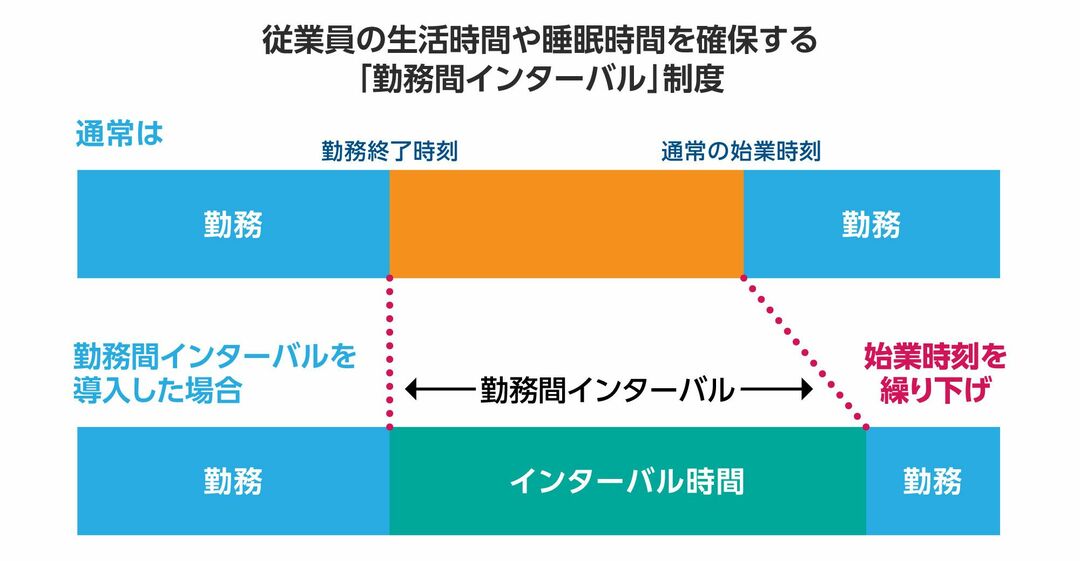

黒田 しっかり働くには、やはりしっかり休むことが重要です。1日単位で休息を確保できる仕組みとして、2019年4月から事業主の努力義務となった「勤務間インターバル制度」を導入したり、勤務時間中の休憩時間をきちんと確保したりといった取り組みが必要ですが、目の前の業務に追われて対応しきれていない企業が多いように思います。

高橋 従来の働き方に引っ張られてしまうのはどうしてもあります。私は、長年にわたって「勤務間インターバル」に関する研究を行ってきましたが、「働いていない時間」を充実させるには、「働く時間」についてもペアで考えなければならないと思っています。生産性を高めるには、十分な休息や睡眠が不可欠だからです。労働と非労働のどちらか片方だけではなく、両方とも高め合わなくてはいけません。

小室 「寝ずに働く企業が勝つ」という概念を捨てきれない経営者は少なくありません。でもそれは、仕事と育児や介護を両立しなくてよかった人口構造の時代だったから成立した働き方だったともいえます。

人手不足という言葉が先行しているので意外と知られていませんが、実は労働力人口そのものはこの10年で増えていて、2024年は最多となっています※3。これは、2019年施行の働き方改革関連法や、コロナ禍でのテレワークの普及の影響が大きく、従来のように「フルタイムで残業も転勤もできる」という働き方はできないけれども「テレワークや残業なしなら働ける」という人が労働市場に出てくることが出来たんです。1人が寝ずに頑張るスタイルから、いろいろな人が一緒に働き方をつくり上げるスタイルに変える必要が出てきています。人手不足が叫ばれていますが、新しい働き方にシフトできている企業は人材確保もできています。

インターバルの確保とストレス源の制御はセットで実施

――「勤務間インターバル制度」は、日々働くに当たって必ず一定の休息時間(インターバル)を取れる仕組みであるため、ホワイト企業の指標の1つとして注目されています。一方で、厚生労働省の調査※4では、勤務間インターバル制度を導入している企業は5.7%にとどまっています。この調査では、約半数が「超過勤務の機会が少なく、当該制度を導入する必要性を感じないため」と回答しています。

黒田 「導入する必要性を感じない」という声は、勤務間インターバル制度未導入の企業から実際によく聞く言葉です。確かに、深夜まで働く人は見なくなりましたし、月単位で見れば長時間労働は減りました。でも、実態をつぶさに見ていくと、課題はまだあると感じます。海外とのミーティングで夜間に稼働している人は多いですし、出張時の移動時間が勤務時間としてカウントされず、十分な休息が取れないまま翌日出社するケースもあります。

勤務間インターバル制度とは、終業時刻から次の始業時刻の間に、一定時間以上の休息時間(インターバル時間)を確保する仕組みのこと。2019年4月1日より、同制度を導入することが事業主の努力義務となった。(出所:厚生労働省「働き方・休み方改善ポータルサイト」)

小室 「勤務間インターバル制度を導入しても、休息や睡眠の確保にはつながらないのでは」との疑念を持つ経営者も少なくありません。夜中までゲームをしたり、お酒を飲んだりする時間が増えるだけじゃないかというわけです。

高橋 自由な時間にゲームをしすぎてしまうのは、ストレス解消のためだという説があります。ゲームは自分ですべてコントロールできますので、仕事での抑圧を解放するのにつながるということですね。つまり、働いている時間を快適にしないと、ストレスを抱えたままインターバルに入って、眠りたくても眠れなくなってしまいます。

黒田 睡眠時間を削ることでしか、ストレス解消の時間を生み出せないという相談はよく受けます。睡眠時間が減るとそれがまたストレスになるという悪循環を生むので、根本のストレス源をどうコントロールするのかが重要です。

小室 2019年の働き方改革関連法施行の際によく起きたのが「みせかけの働き方改革」です。従業員の残業時間を減らすために、上司が仕事を巻き取ったケース。これでは上司が睡眠不足になることで、部下への攻撃性が増してしまいます。勤務間インターバル制度というと、従業員に適用すればいいと思いがちですが、従業員のストレス源である上司の睡眠についてもセットで取り組むことが重要です。それをしないと、上司のハラスメントの言動が多く、職場の心理的安全性が上がらず、離職も減らないとなり、せっかく制度を導入しても効果が出ません。

上司も従業員も、それぞれ上質な睡眠を取れるような働き方に変えることが大切です。

「縦方向頑張り型」から「横方向こなし型」へのシフトが必要

――具体的にはどのような働き方なのでしょうか。勤務間インターバル制度の導入に成功している企業の共通点を教えてください。

小室 従業員がしっかりと休息や睡眠を確保できている企業は、育児や介護をしなければならないなどの事情を持った人だけを保護するのではなく、全員で時間内に業務を終わらせる働き方に変えています。つまり「少人数で職場を回し、一部の残業できる人の頑張りに頼る」といった「縦方向頑張り型」構造から「全従業員が長時間労働に頼らずに仕事を回し、時間に制約がある人も積極的に正社員採用するなどして多様な人が連携して成果を出す。」という「横方向連携型」のやり方への変更です。

先ほど、深夜のメールやチャットの話がありましたが、時間外にやむなく送る場合は翌朝の予約送信にするなど、相手を焦らせるコミュニケーションをしないといったルールを定めることで「時間外に働けない申し訳なさ」を発生させないことも大切です。

「全体の時間を下げて、多様な人を採用するのだと、人数が多くなって固定費が増えてしまうのでは」という懸念もあるでしょうが、一部の中心メンバーが重い負担に耐えかねて健康を害してしまえば、数カ月から年単位で休職する可能性もあります。復帰後、以前のような働き方ができなくなるケースも少なくありません。数人で残業前提の働き方をするよりも、人数を増やして勤務間インターバルをしっかり確保したほうが、結果的に生産性を高める結果になったという事例が既に数多く出ています。

実際、勤務間インターバル制度の導入を支援した企業の多くが業績を大きく伸ばしています。離職率を大きく下げることができた企業や採用がうまくいっている企業も多く、労働時間を減らしたのに業績があがったことについて、狐につままれたような表情をされる経営者は少なくありません。周囲のモチベーションや離職防止につながることも踏まえると、少人数での「縦方向頑張り型」よりも余裕のある人数での「横方向連携型」が今後の日本社会における成功モデルになっていくと考えています。

高橋 採用と人材の定着は、業界を問わず大きな課題となっています。しっかりと休めて自分の時間が確保できるというのが、若手人材にとっては重要な魅力になっていますので、1日単位でしっかりと休息時間(インターバル)を確保し、「働く時間」と「働いていない時間」をきっちり分けていく必要がありますね。逆に、十分なインターバル時間が確保できない場合は、その理由を洗い出して解決策を見つけ出していくことが、組織力の強化にもつながるのではないでしょうか。

トライ・アンド・エラーで緩やかな定着を

――勤務間インターバル制度を導入・運用する際に留意すべきことは何でしょうか。

黒田 完璧に守ろうとするあまり、導入をためらっている企業は少なからずあります。「1回でも守れないと困るので導入しません」と言われることがあるのですが、勤務間インターバル制度には、やむをえない事情でインターバルが確保できなかった場合に「代償休息」という代替措置を取るルールを定めることもできるので、そのことを知ってほしいと思います。

高橋 非常に重要なポイントですね。EUでは30年以上前から勤務間インターバル制度の導入が義務づけられていますが、どこも完璧にインターバルを確保できているわけではありません。国によって異なりますが、約2割は確保できなかった月があるという調査結果が出ています。最初からパーフェクトを目指すのではなく、トライ・アンド・エラーを繰り返しながら緩やかに定着させていくことが大切だと思います。

小室 EUの各国で導入されているのですから、日本でもできないわけはありません。まずは緊急時には適用しないというルールで運用し、問題が起こった部分を検証することをお勧めします。そうすると、業務が属人化しているなど、インターバルが確保できない理由や職場の問題点が浮かび上がってきます。これはBCP(事業継続計画)にも寄与します。

あとは、睡眠と仕事の成果がどう関係するかという認識を全社で共有する研修を丁寧に行うことが大切です。インターバルを確保し、しっかりと休息・睡眠を取ることが一人ひとりのウェルビーイングにつながるということを周知することから始めていただきたいと思います。

黒田 産業医の立場で懸念しているのは、一定以上のインターバルを確保すればいいと考えてしまうことや、睡眠時間の管理をしようと考えてしまうことです。大切なのは、十分な睡眠時間だけでなく、自己研鑽や私生活を充実させられるインターバルを確保することです。それが人材の採用や定着率向上のカギにもなっていきますので、必要以上の管理をすることなく、一人ひとりの「休み方改革」を支援していくことが企業に求められるのではないでしょうか。

高橋 いろいろな話が出たように、勤務間インターバル制度を導入した企業ではさまざまな効果が出ています。前出の厚労省の「令和6年就労条件総合調査」によれば、まだ勤務間インターバル制度を知らない企業が14.7%に上りますが、まずは「まな板に載せてみる」ことが大切ではないでしょうか。そうすれば、どんな代替措置を設定しなければならないのか、改善できるポイントはどこかなど、それぞれの企業に合ったあり方も見えてくるはずです。労使によるこうした投資は、必ずや良いリターンにつながると期待できます。ぜひ第一歩を踏み出してみることをお勧めします。

⇒勤務間インターバル制度に関する詳細はこちら

タイトル:令和7年度勤務間インターバル制度導入促進シンポジウム

日時:2025年10月14日(火)13:00〜15:00

場所:オンライン開催(Zoomウェビナー、YouTube Live)

※YouTubeでのアーカイブ配信(本年度末まで)

参加費:無料

参加方法:下記URLにアクセスし、必要事項をご入力ください。

https://interval-symposium.jp/?utm_source=toyo&utm_medium=qr&utm_campaign=lp

お申し込み締め切り 2025年10月14日(火)12:00まで