リニア中央新幹線「時速500km」が創出する未来 災害・経済・環境「3つの柱」がもたらす価値

大規模災害のリスクを抑える「二重系化」とは

代表取締役社長

丹羽 俊介氏

大阪・関西万博では、社会課題を取り上げ具体的な対話を通じて解決策を探る「テーマウィーク」を実施している。5月15日〜26日は「未来のコミュニティとモビリティ」をテーマとし、複数のイベントが開催された。JR東海が開いたトークイベント「リニア中央新幹線がもたらすインパクトの最大化〜リニアで未来はどう変わるのか〜」もその1つだ。

イベントではまず災害への対応について議論が行われた。南海トラフ巨大地震や激甚化する大雨などの大規模災害のリスクに対して、リニア中央新幹線(以下、リニア)の整備はどのような対策につながるのだろうか。

JR東海代表取締役社長の丹羽俊介氏は、冒頭に東海道新幹線では1日に380本の列車が運行し40万人以上を運んでいると紹介した。東京・名古屋・大阪を結ぶ、文字どおりの大動脈として日本の経済活動を支える重要な交通インフラだけに、災害への抜本的な対策は急務であると話す。

石黒 不二代氏

「東海道新幹線は開業から60年以上が経過しています。全線にわたって耐震補強などを進めていますが、将来の経年劣化や南海トラフ巨大地震などの大規模災害に対する備えが必要です。日本の大動脈輸送を二重系化することが抜本的な災害対策となります」

南海トラフ巨大地震が発生した場合、東海道新幹線の沿線である静岡県、愛知県の多くの地域で最大震度7の揺れが想定されている。

「リニアは品川―名古屋間の約86%がトンネルであり、地下深くなるほど地震の揺れは小さくなる傾向があるため、地震の影響を低減できます。また、線状降水帯のような激しい降雨の影響も受けづらいのです」(丹羽氏)

また、地震が起きた際、鉄道で怖いのは脱線すること。強固なガイドウェイという側壁で囲まれ、「脱線しない構造」であることもリニアの大きな特徴だ。強い磁力で車両を10センチメートルも浮上させ、ガイドウェイ中心に保持することで、地震に強いシステムとなっている。

世界経済フォーラム日本代表の石黒不二代氏は、これらの備えについて「世界経済フォーラムでも、災害のリスクに対する都市のレジリエンス強化は優先課題の1つです。日本の大動脈輸送の二重系化は、包括的なリスク軽減と持続可能性を実現すると考えられます」と評価する。

3大都市が一体となる「巨大都市圏」の経済効果

イノベーション・環境局長

菊川 人吾氏

リニアは東京―名古屋間を最速で40分、東京―大阪間を同67分で結ぶ。東京・名古屋・大阪が約1時間で行き来できるようになり、開業すると、日本の人口の半数を超える合計約6600万人を抱える「巨大都市圏」が誕生すると予測されている。日本の経済・社会に、大きな価値と発展の可能性をもたらすことは間違いない。

経済産業省イノベーション・環境局長の菊川人吾氏は「WIPO(世界知的所有権機関)の『科学技術クラスターランキング 2024年度版』では、東京―横浜エリアが世界トップ、大阪―神戸―京都エリアが世界7位、名古屋が世界15位となっています。この3都市がリニアでつながれば、世界でも群を抜くイノベーションの拠点となる都市圏が実現します。海外からの注目度も高く、各国のスタートアップ企業が該当エリアへの投資を積極的に進めています」と紹介した。

代表取締役CEO

加藤 真平氏

ティアフォー 代表取締役CEOの加藤真平氏は「品川からリニアに乗ってテレビ会議に参加しながら移動し、大阪に着いてそのままリアルで会議に加わる、といったことも実現できるでしょう。リニアの開業によって、今までよりリアルとバーチャルがもっとシームレスになります」と語った。

日本では人口減少が加速しているが、東京大学大学院工学系研究科教授の森川博之氏は「デジタルの強みを生かして地域の生産性を高めることで、より人材やビジネスの交流を広いエリアで活発化することができます。そのためにはデジタルとリアルを両輪で回すことが大切です」と話した。

経済の発展と環境負荷低減を同時に実現できる理由

リニアの開業によってもたらされる、災害への備えと計り知れない経済効果。そしてもう1つの大きな価値が、それらと環境負荷の低減が同時に実現できるという点だ。世界中で喫緊の課題として捉えられている、温室効果ガスの排出削減による環境負荷の低減においても、リニアの開業は大きな意義を持っていると丹羽氏は説明する。

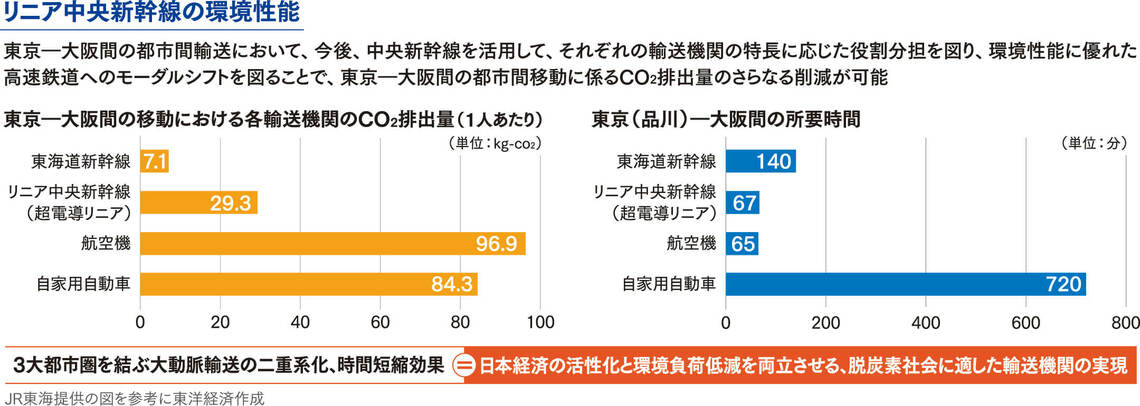

「鉄道はもともと、ほかの交通手段と比較しても環境性能が優れています。旅客輸送において大きなシェアがありつつ、例えば航空機と比べても所要時間はターミナル間で同等ですが、リニアのCO₂排出量は約3分の1に抑えられています。リニアの開業は、交通インフラ全体のCO₂排出削減にも大きく貢献することでしょう」

工学系研究科教授

森川 博之氏

東京―大阪間の都市間輸送において、今後リニアを活用し、それぞれの輸送機関の特長に応じた役割分担を図ることで、航空機や自動車などから環境性能に優れた高速鉄道へのモーダルシフトを加速し、都市間移動におけるCO₂排出量のさらなる削減が可能になる。

加えて、技術革新による省エネ化を進めている点も注目すべきポイントだろう。「東海道新幹線はこの30年間でエネルギー効率を3割改善しました。リニアもこの10年で1割近く改善しています。今後も技術開発によりさらなる環境性能向上の取り組みを進めていきます」(丹羽氏)。

エネルギー消費においても、鉄道は道路輸送と比べて6分の1と圧倒的な省力化を実現している。しかし、意外にも日本以外ではあまり普及していないと石黒氏は話す。

瀧口 友里奈氏

「大きな要因は採算を取るのが難しく、事業者が苦しいことです。その点でリニア中央新幹線計画は、圧倒的な時間短縮効果を持ちながらも環境性能が高い輸送機関を新たに建設し、事業者が確実に利益を上げるという『利便性向上』『環境負荷の低減』『収益性』の三方よしを達成する世界のモデルケースになれます」

また菊川氏はGX(グリーン・トランスフォーメーション)の普及の観点でもリニアの開業による効果が期待できると話す。

「現在、生成AIの普及などに伴い、非常に大きな電力を消費するデータセンターの需要が増しています。その立地を見ると、現状は関東64%、中部4%、関西24%と、3大都市圏に92%が集中していますが、例えばGX電源を活用可能な地方にそれらを分散させることで、環境負荷の低減につなげることが可能です。リニアでも、地域に合わせた多種多様な再生可能エネルギーを電源として活用できれば、同様に環境負荷を低減させることが可能になるかもしれません」

世界経済フォーラムにおいても、世界中のさまざまな都市で起こる渋滞を要因とした、CO₂排出量の増加が大きな問題として捉えられている。リニアがもたらす都市機能の分散化は、そういったケースによるCO2の排出を大幅に減らす可能性を秘めている。

リニアが拓く「未来の交通ネットワーク」とは

イベントのまとめでは、未来の交通ネットワークシステムについて議論された。丹羽氏は「リニア開業により、山梨、長野、岐阜、神奈川など中間駅の周辺にも大きなインパクトがあります。また東海道新幹線のダイヤについては、現行の『のぞみ』のご利用客の一部がリニアにシフトすることで柔軟性がさらに向上し、より多くのお客様にとって利便性が向上すると考えています」と語った。

森川氏は「リニアの開業は単なる交通インフラの誕生ではなく、新しい国のあり方を形づくるターニングポイントになるでしょう。高速鉄道と高規格道路の有機的なネットワークを介して太平洋側と日本海側の拠点都市の連結性が高まり、有機的な地域連携が期待されます。この機会を生かして、改めて日本の国土をどうデザインしていくか、皆が一丸となって考えることが重要です」と話した。

加藤氏は「生成AIなどの領域で、世界で優位性を発揮するのはなかなか容易ではありません。しかし、日本が世界に誇るモビリティに『最適化と集中投資』すれば、日本の国際的な競争力強化につながると思います。例えばJRの運行マニュアルをオープンソース化したとしても、実際に動かせる人材は海外にはほぼいない。日本で当たり前にやれていることが、海外で大きな価値を発揮するケースは多くあると思います。そういった独自の強みを伸ばしていくことが、これからの勝ち筋になるのではないでしょうか」と結んだ。

磁石の力で浮き、超高速で走るリニアモーターカーの研究は1962年に始まり、広く知られるようになったのは70年の大阪万博がきっかけだった、と丹羽氏は話す。それから半世紀余り。大阪での2度目の開催となった万博会場で行われた活発な議論は、リニア開業に向けての確かな期待感を高めるものだった。日本の未来を拓く「夢の乗り物」の実現へ。その時は、もうすぐそこまで来ている。