「常温で長期保存可能な牛乳」の課題解決力とは ロングライフ牛乳が物流に与えるインパクト

2026年4月に施行される改正物流効率化法とは

欲しいものを欲しいときに手に入れるため、私たちは日々、買い物をする。そんな当たり前の日常は物流に支えられている。そして、日本の物流のおよそ9割を担っているのがトラック輸送だ。

日本経済の生命線ともいえるトラック輸送に変革を促したのが、いわゆる2024年問題だ。2024年4月からドライバーの時間外労働の上限規制(休日労働を除き年960時間)などが適用された。

その結果、1日に運べる物流量の減少による輸送力不足が懸念されており、このまま何も対策を講じなければ2030年には全国の総物流量のおよそ3割に当たる約9億トンもの荷物が運べなくなると予想されている。さらに、物流量の減少は、トラック事業者の収益悪化や、ドライバーの収入減による離職の増加、人手不足の深刻化といった負の連鎖を引き起こす恐れがある。これが、いわゆる物流の「2024年問題」である。

では現状はどうなっているのか。流通や物流に関する問題を研究している東京海洋大学教授の黒川久幸氏はこう話す。

「トラック輸送業界はもともと零細企業が多く、収益性も高くはありません。そのため賃金水準は低く、長時間労働も相まって、若者の採用が難しいという課題を抱えていました。2024年は、業界の努力やさまざまな工夫によって何とか乗り切ってはいるものの、依然としてドライバー不足の状況は続いています」

東京海洋大学 学術研究院 流通情報工学部門 教授

この物流課題に根本から取り組もうと成立したのが改正物流効率化法(改正物効法)だ。ポイントは、物流事業者だけでなく、荷主の責任が明確化されたことだ。

「実は近年、運賃をはじめとした物流費の上昇により、収益の悪化を余儀なくされている企業も見られます。このような状況の中、改正物流効率化法により荷主の物流効率化に対する責任が明確になったことで、本気で物流改革に取り組む企業が現れ始めています。例えば、物流子会社を親会社が吸収するケースや、物流現場を経験した社員が物流効率化の観点から製品設計に関与するようになった企業も見られます」

日本独自の物流課題もある。日本の商慣行では売る側(発荷主)が物流費を負担してきた。これは世界的に見ても珍しく、買う側(着荷主)が負担する国のほうが多いのだという。

「『いつ、何を、どのくらい届けてもらうか』といった輸送内容や条件を決めるのは着荷主であるため、発荷主や物流事業者だけが努力しても限界があります。例えば、食品物流の現場では、スーパーやコンビニなどの小売業の多くはバックヤードが狭く、売れた分だけ発注して届けてもらい、売り場に補充するのが一般的でした。こうした背景を踏まえ、改正物流効率化法では発荷主だけでなく着荷主も『荷主』として位置づけ、積載効率の向上、荷待ち時間の短縮、荷役等時間の短縮に取り組むことを求めています」

物流の課題はそればかりではない。その1つが過疎地域だ。「日本の市町村の5割が過疎地域となっており、その面積は日本の6割ほどを占めています。人口減少などで過疎地域の経済活動が低下すれば、輸送する物量が減ります。物流事業者が事業を継続できなければ、過疎地域の輸送だけでなく、農作物や水産物など生産地から都市部への輸送にも支障を来たし、第一次産業が成り立たなくなる懸念もあるのです」。

もちろん、積載効率の向上、荷待ち時間の短縮、荷役等時間の短縮への取り組みも始まっている。例えば、パレット化の導入で荷役時間の短縮を実現した事例。また、日々の物流量にばらつきがあると、車両の手配に過不足が生じやすくなる。こうした課題に対応するため、需要予測技術を活用し、ピークの前にあらかじめ製品を前倒しで輸送することで、1日あたりの物流量を平準化し、安定した車両確保と積載率の向上を実現した企業もある。

それまで単独で行っていた製品の輸送を、他社と共同で行う動きもある。しかも、同業他社が取り組むケースに加えて、食品メーカーと日用品メーカーといった異業種で共同輸送する取り組みも報告されている。

「重い製品と軽い製品を組み合わせることで、トラック輸送の効率化を図る取り組みがあります。ただし、双方の製品を集約する必要があるため、一定のリードタイムを確保できる製品である必要があります。また、共同輸送でも単独輸送でも積載効率を高めるためには、パレット積載時に無駄な隙間が生じないように、物流を考慮した製品及び包装寸法の設計が重要になります」

物流の課題が社会全体に大きな影響を与える中、ロングライフ牛乳が持つ、常温で長期保存が可能という特徴が、大きな意味を持ってくる。

常温保存可能なロングライフ牛乳の可能性

日本の生乳生産量は年間約732万トン(2023年度実績)。その5割以上となる約417万トンの産地は北海道だが、その多くは大都市圏で消費されるため、長距離輸送が行われている。しかし、生乳も牛乳も温度管理が欠かせないため、エネルギーも人手も多くかかる。生産地と消費地のギャップに加えて、生産量、消費量ともに季節変化があり、年間を通しての需給ギャップも少なくない。

こうした課題に対応する1つの選択肢がロングライフ牛乳だ。一般的にチルド牛乳の賞味期限は製造から2〜3週間だが、ロングライフ牛乳は製造から約3〜4カ月。しかも、常温で保存できるため、冷蔵設備がなくても輸送や保管、店頭での陳列が可能だ。

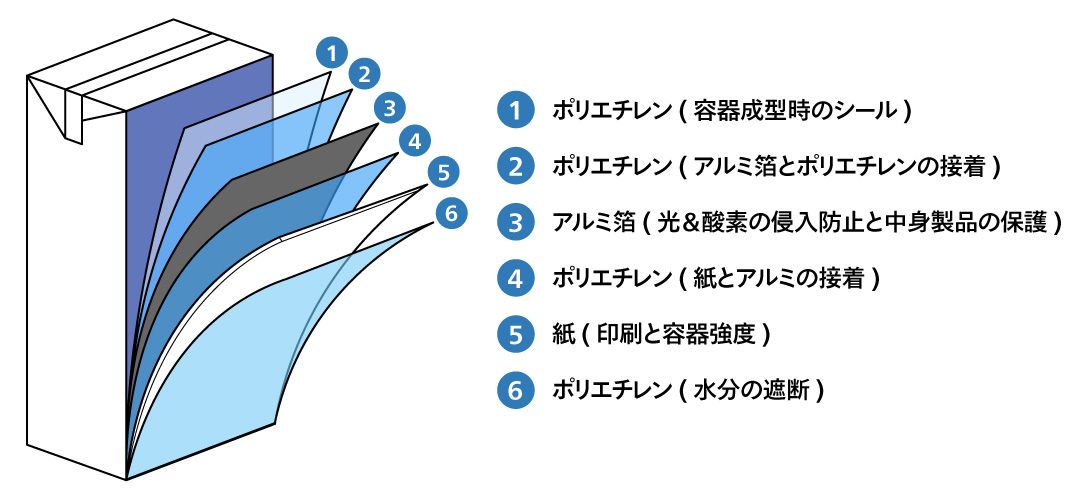

「常温で約3〜4カ月も保存できる理由は、テトラパックの容器と充填技術にあります。容器は、アルミ箔やポリエチレンなどを重ねた6層構造になっており、光や酸素をしっかり遮断。これにより、品質の劣化を防ぎ、保存料を使わなくても長期保存が可能になります。さらに、牛乳は超高温(UHT)殺菌によって数秒間加熱処理された後、無菌状態で容器に充填されます。このとき、ロール状の紙を筒状に成形しながら充填するため、外気に触れにくく、酸素が入りにくい構造になっています」

こう語るのは、ロングライフ牛乳の紙パックを手がける日本テトラパック マーケティング部の山口弘明氏だ。

山口 弘明氏

日本テトラパック マーケティング部 マーケティングマネージャー

「ロングライフ牛乳は、輸送や保管に冷蔵設備を必要としないため、物流コストや人手を削減でき、省エネにも寄与します。こうした特性から、物流の課題や人手不足、さらには環境問題など、現代社会が抱えるさまざまな課題を解決する1つのソリューションになると考えています。さらに、賞味期限が長いため食品ロスの削減や災害時への備えにつながるローリングストックにも適しています」

世界では常温保存の牛乳が主流の国も

日本テトラパックが2025年3月に発表した調査結果では、日本におけるロングライフ牛乳の認知度はおよそ10%台。日本ではまだまだチルド牛乳が主流だが、世界に目を向けてみると違う景色が見えてくる。

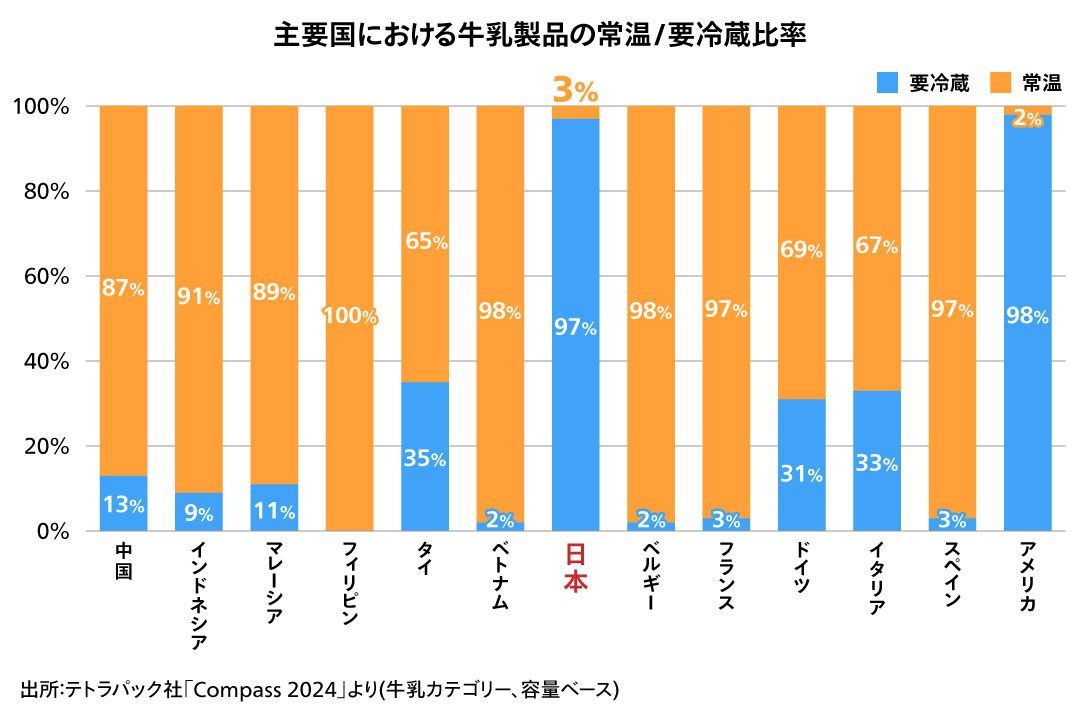

「ヨーロッパではロングライフ牛乳が主流の国が多く、中でもスペインやフランスではその割合が97%に上ります。アジアでも、その比率が高く、中国で87%、ベトナムで98%、フィリピンでは100%を占めています。日本でも業務用やECを中心に広がりつつあり、ホテル、レストラン、カフェなどでの採用が進んでいます」

食料自給率の低さ、物流コストの上昇、そして人手不足…。こうした課題を抱える日本の食品物流におけるロングライフ牛乳の可能性を、前出の黒川氏はこう分析する。

「常温保存が可能なため、着荷主にとってはチルド商品のような冷蔵設備が不要となり、荷扱い時の温度管理にかかる手間も省くことができます。物流コストや人員削減のメリットがあります。さらに、賞味期限が長いため、配送のリードタイムを長く設定することができ、配送頻度の削減によって物流の効率化を図ることが可能です。さらに、前述のとおり日用品との共同輸送も可能であるため、発荷主(メーカー)や物流事業者だけでなく、着荷主にとっても多くのメリットがあります」

環境問題や少子高齢化、世界のエネルギー情勢など、さまざまな社会課題が複雑に絡み合う物流の課題。常温で長期保存が可能という特徴を持つロングライフ牛乳の事例は、物流課題を考えるうえでヒントになりそうだ。