「あぶら取りフィルム」で拓くヘルスケアの未来 花王が開発「皮脂からRNAを分析する」新技術

「肌を傷つけず」皮脂からRNAを分析する技術の意義

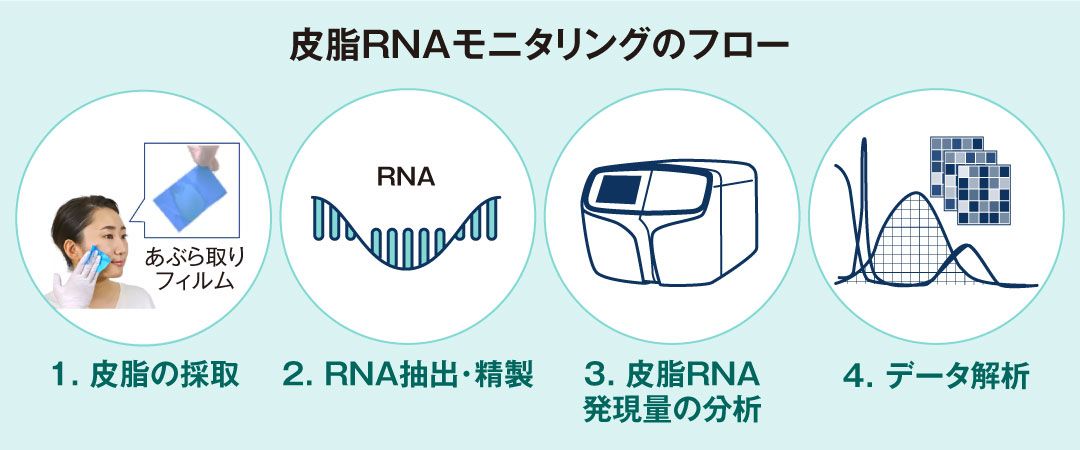

花王が開発した「皮脂RNAモニタリング技術」は、市販のあぶら取りフィルムで顔を軽く拭うだけで皮脂を採取し、RNAを抽出して網羅的に解析できるというものだ。

RNAは、「生命の設計図」であるDNAを基に、タンパク質を作るために必要な情報を伝える「指示書」のような役割を担っている。環境や体調の変化に応じて、その量や種類は刻々と変動する。そのため、RNAの状態を解析すれば、体内で何が起きているのかといった情報をリアルタイムに読み取ることができる。

花王 スキンケア研究所室長の井上高良氏は、「例えば、紫外線を浴びると肌の色が濃くなることがあります。紫外線を浴びた直後にはまず、肌を守るために細胞の中で『メラニンを作りなさい』という指示が出され、メラニン合成などに関わるRNAの量が変化します。そしてメラニンが生成され、肌の色が濃くなるのです。

このRNAの変化は、目に見える変化よりも早く表れる最初のサインであり、肌の繊細な変化や未来の予兆を表す指標になります」と説明する。

RNAは非常に不安定で分解されやすい分子であるため、解析する際には組織が新鮮な状態で行う必要があるという。しかし、皮膚からRNAを採取するためには、皮膚を切り取るなど肌に傷をつける手法が一般的で、患者に痛みが生じやすい。また、主に生体検査でしかRNAを調べられないため医師が処置する必要があり誰もが気軽に調べられるものとは言いがたかった。

その点、花王の開発した皮脂RNAモニタリング技術では、肌を傷つけることなく簡便にRNAを採取し、そこから約1万種に及ぶRNAの発現情報を検出できる。その手軽さが、この技術の大きな特徴となっている。

「RNAは、肌トラブルが目に見えて起こる前や、一部の疾患の兆候が症状として表れる前の変化を捉えることに活用できます。皮脂RNAの解析により、スキンケア製品の効果判定や、病気の予兆の発見、さらにはパーソナライズドスキン・ヘルスケアにも応用できる可能性があると考えています」

アトピーから神経疾患まで、医療研究で得た「発見」

皮脂RNAの発現パターンの変化を通じて、病態の早期の兆候を捉えることができれば、将来的には予防的ケアや医療介入の判断材料としての活用にも期待が持てる。

そこで現在、この技術は応用化を見据えて、医療領域での研究が進められている。代表的な事例が乳幼児アトピー性皮膚炎やパーキンソン病に関する研究だ。

乳幼児アトピー性皮膚炎の研究では、国立成育医療研究センターと共同で、乳児の皮脂をあぶら取りフィルムで採取し、RNAを解析。その結果、特定の湿疹を有する乳幼児ではアトピー性皮膚炎発症前に、すでに皮膚バリアに関連する遺伝子の発現が低下していることがわかった。

「これは、将来的に乳幼児アトピー性皮膚炎に進展するリスクがある可能性を示す結果と考えています。つまり、生体試料を採取するのが難しい乳幼児の肌に傷をつけず、痛みを伴わない方法を用いて、疾患の兆候を早期に発見し、治療につなげられる可能性を示唆しています」と井上氏は話す。

研究開発部門 事業研究センター

スキンケア研究所 室長 井上 高良氏

また、パーキンソン病に関しては、花王の技術を活用して順天堂大学と共同研究を実施した。パーキンソン病は脳の疾患であるが、皮膚症状が見られることがある。そこで、パーキンソン病患者の皮脂RNAを解析した結果、症状がよく似たほかの神経系の病気では見られない、特有のRNA変動パターンを発見したという。

「症状が似ているほかの神経変性疾患との鑑別には、専門的かつ複雑な検査が必要ですが、本技術は体への負担が少なく簡便な手段として、診断現場をサポートできるのではないかと考えています」

皮膚の表面にRNAはあるのか?「通説」を覆す挑戦

新たなヘルスケアの未来につながるかもしれないこの技術を、花王はどのようにして開発することができたのか。

きっかけは、「皮脂」への着目だった。皮脂を作り出す皮脂腺の細胞は、自らを壊して膜の中にため込んだ皮脂を体表に出すという、独特な仕組みを持っている。井上氏はこの特性に目をつけた。

「皮脂腺細胞は、細胞がもともと持っている成分を含んでいるため、体表に出た際にRNAも一緒に交ざっている可能性があると仮説を立てました」

ところが、皮膚の表面にはRNAを壊す酵素がたくさんあるため、「皮膚の表面にRNAは残っていないはず」というのが当時の「通説」だった。実際、井上氏の知る限りでは、それまで皮膚の表面に分析可能なヒトに由来するRNAがあることを本格的に調べた例はなかったという。

それでも仮説を基に調べてみると、皮脂の中には予想をはるかに上回る量と多様な種類のRNAが含まれていた。この発見が、技術開発を大きく前進させる転機となった。

「前例のない挑戦だったので、皮脂集めからスタートしました。RNAが皮脂から本当に検出できるのかを確かめる段階から、社内の先輩や後輩など多くのメンバーに協力してもらい、『ちょっと顔を拭わせてほしい』とお願いして、サンプリングを繰り返しました。

基本的にRNAの抽出は小さな組織や水溶性の試料を用いることが多く、フィルムのような大きな固体性採材からRNAを抽出する手法は確立されていませんでした。それでも、あぶら取りフィルムが安定して皮脂を採取しやすかったため、この方法でRNAを抽出しようとチャレンジしました」

菌に埋もれた「ヒト由来のRNA」を抽出した方法

そうしてあぶら取りフィルムから採取した皮脂を調べると、RNAが多く含まれていることを発見した。

しかし、それを解析しようとしたときに、別の課題が浮上する。抽出されたRNAの大部分は、皮膚に常在する菌などの微生物に由来するもので、ヒト由来のRNAはごく微量にとどまっていたのだ。

「皮膚の表面には多様な常在菌が存在しており、それぞれがRNAを持っています。あぶら取りフィルムで皮脂を採取すると、当然ながら菌由来のRNAも一緒に含まれます。解析しても、どうしても菌のRNAが優勢になり、本来取得したいヒト由来のRNAが埋もれてしまって精緻な解析ができません。ヒト由来のRNAを正確に検出・解析できなければ、技術としての実用化は難しい状況でした」

この微量なヒト由来のRNAの検出精度を高めるため、井上氏は分析装置メーカーのサーモフィッシャーサイエンティフィックに相談を持ちかけた。すると紹介されたのが、「Ion AmpliSeq™ Transcriptome」という技術だった。

「この技術は、ヒトのRNAを選択的に増幅して検出するというユニークなもので、必要な情報だけを効率的に取得できる点が大きな利点でした。この技術をさらに高感度化させた方法の確立に成功し、現在は花王独自の方法を用いて皮脂RNAモニタリングを行っています」

解析には、サーモフィッシャーの次世代シーケンサ「Ion GeneStudio™ S5 Prime システム※」を用いている。この装置は、少量のRNAでも高感度かつ高速に解析ができ、複数サンプルを並列処理できる拡張性も備えている。実際にデモンストレーションを行ったところ、十分な精度でヒト由来のRNA発現を可視化できることが確認され、導入が決定した。

「毎日複数のサンプルを処理する現場では、操作性の高さと安定性が非常に重要です。研究者が扱いやすいこと、そして継続的に稼働させられる信頼性は導入の決め手になりました」

解析方法や操作の最適化に関しては、サーモフィッシャーの技術支援チームが運用面をサポート。解析の再現性を得られにくかった初期フェーズでも、解析条件の微調整などにより安定化を実現した。

「機器トラブルによるスケジュール遅延が生じた際も、サーモフィッシャーのサポートチームや営業担当者が連携して迅速に対応してくれたおかげで、事なきを得ました」

このようにして、皮脂中に含まれるヒト由来のRNAの高精度な検出と解析を可能にする仕組みが整い、皮脂RNAモニタリング技術の実現に向けた技術的な土台が確立できたのである。

※研究用途にのみ使用できます。診断目的には使用できません

一人ひとりの健康に寄り添う新しいケアの提供へ

この技術の応用範囲は、先述したアトピー性皮膚炎やパーキンソン病の研究にとどまらない。皮脂RNAモニタリング技術は、感染症やアレルギー性疾患の研究にも用いられている。国立感染症研究所との共同研究では新型コロナウイルス感染症(COVID-19)患者の皮脂からウイルスや関連遺伝子の変動を検出できたほか、順天堂大学との共同研究では重症喘息患者における治療前後のRNA変動も確認されたという。

こうした成果を踏まえ、花王はさまざまな研究機関との連携をいっそう強化し、皮脂RNAと多様な疾患との関連性の解明を進めている。すでに、乳幼児の肌バリア状態を可視化する郵送検査サービス「ベビウェルチェック」や、花王の化粧品ブランド「エスト」での肌解析、さらには研究者向けの受託解析など、技術の社会実装も着実に進展中だ。

また、RNAを客観的な健康指標として活用するため、花王の主導で企業や業界の垣根を越えた「RNA共創コンソーシアム」も発足。今後はこの取り組みを加速させ、多様な領域への応用展開を視野に入れている。

「生活者の健康状態をRNAで捉え、その人にとって最適な提案につなげることが、私たちの目指す方向性です。肌表面から読み取れる情報の価値を、より多くの人が実感できる社会をつくるため、スキンケアをはじめ、より広範な健康支援に資する技術へと発展させていきたいと思います」と、井上氏は展望を語る。

皮脂RNAという新たな指標を通じて、一人ひとりの健康に寄り添う新しいケアの形を探る。皮脂RNAモニタリング技術は、予防医療やパーソナライズドスキン・ヘルスケアを次なるフェーズへと進める大きなファクターとなるかもしれない。