三菱総研が注力「企業のインテリジェンス構築」 日本の経営者・リーダーが取るべき3つの対応

※1「Brittle(脆弱性)・Anxious(不安)・Non-Linear(非線形性)・Incomprehensible(不可解さ)」の4要素から作られた、不安定さを表す言葉

日本企業の「アジリティー」は2年連続で最下位に沈む

近年、コロナ禍をはじめとしてビジネスに大きな影響を与える問題が発生してきた。ソーシャルメディアの普及で、さまざまな情報が拡散されることにより、社会が著しく不安定化している。

「そうした中、経営環境の変化や事業環境への影響の読み解きに悩む経営者が増えています」と、三菱総合研究所(以下、三菱総研)専務取締役の伊藤芳彦氏は話す。

専務取締役 VCP総括(兼)デジタルイノベーション部門長

伊藤 芳彦 氏

「具体的には、2つの悩みに大別されます。1つは、経営戦略に関わるものです。多くの企業は中期経営計画などの立案時に外部環境の分析を実施しています。しかし近年は、BANI時代と呼ばれるほど、瞬時に価値観やルールが変わるような変化が起きています。そのため計画時の想定とのギャップが大きくなり、軌道修正の判断が難しくなります。

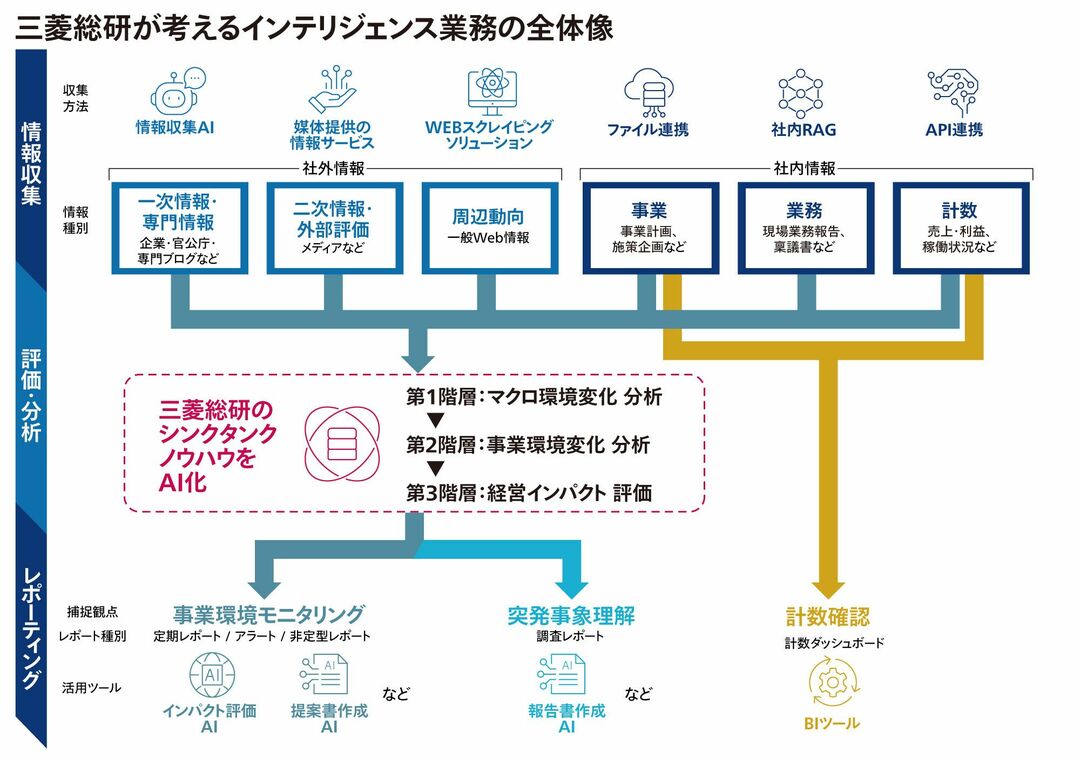

もう1つは、より迅速かつ的確に環境変化に関する情報を収集し分析したいというものです。それを基に事業成長や競争優位性を築く機会を見極め、経営上のリスクを評価して意思決定に役立てたいというニーズです。当社では、そのための手法・機能・体制を『インテリジェンス』と呼んでいますが、この必要性が顕在化してきています」

伊藤氏は、この2つの悩みに通底するキーワードは「アジリティー」(俊敏性)だと指摘する。俊敏性、すなわち変化への対応力は、まさにBANI時代に求められる力だといえよう。ところが、日本のアジリティーは極めて低いというのが国際的な評価だ。

「当社が編集協力している、『IMD世界競争力ランキング』2024年版で、日本の競争力は67カ国・地域中38位と過去最低を更新しました。とりわけアジリティーを示す『企業の俊敏性』に対する評価は以前より低く、直近では2年連続で最下位となっています※2」

事業機会とリスクを常時モニタリング・分析

では、アジリティーを強化するにはどうすればいいのか。伊藤氏は「インテリジェンスの基盤を構築することが必要」と説明する。

「従来、経営環境の変化についての分析は、中期経営計画の策定や事業計画を検討する際、あるいは年度計画時に行われるものでした。しかし、もはや変化が当たり前な中で、こうしたインターバルの対応には限界があります」

中長期の計画を立てること自体は、企業の進むべき方向性を示すという意義がある。ただし、計画策定時だけでなく、つねにモニタリングと分析ができる環境が必要だ。もちろん、やみくもに情報をかき集めるだけでは「インテリジェンス」にならない。事業環境や各部門のミッション、戦略によって視点もフォーカスすべきポイントも異なるからだ。まずは、各事業・業務で注視すべき環境要因を明確にする必要がある。

「体制を整えたからといって、正確に将来が予見できるとは限りません。しかし、つねにモニタリングと分析ができれば、環境変化に対するオプションを準備できます。社内における環境変化に対する認識も深まり、新たな成長機会やリスクを早期に検知できるようになり、結果的に意思決定の質とスピードが向上するでしょう」

経営者・リーダーが取るべき「3つの対応」

インテリジェンス基盤を構築する際、経営者や各部門のリーダーが留意すべきことは何か。伊藤氏は「取るべき対応」として3つを挙げた。

「1つ目は、従来の定型的な分析手法や検討結果に固執しないことです。大きな計画を持つことが重要であるのは言うまでもありませんが、変化に柔軟かつ時には大胆に対応すること、エビデンスを基に全社で腹落ち感を持って軌道修正を推進することが重要です」

2つ目は、AIなど新たなデジタル技術への理解を深め、有用な技術の可能性を積極的に活用する姿勢だという。

「生成AIが注目を集め始めた頃、偽情報や著作権に関するリスク、AIの精度・品質を問題視して慎重な姿勢を取る経営者と、AIの可能性に強い関心・期待を寄せ積極的に検討しようとする経営者に分かれました。それからわずか2~3年で、AIの性能は飛躍的に向上し、今はAIエージェントの時代になりつつあります。様子見をしていた企業と積極的な準備を進めていた企業では、取り組みのレベルに大きな差が生じています」

この話は、結果論や勘による判断と捉えられがちだ。しかし伊藤氏は、インテリジェンス基盤が構築されていればある程度見極められると話す。

「ドラスティックな変化も、予兆は事前にあるものです。生成AIも急に出現したわけではなく、進化の予兆はいくつもありました。膨大かつ多様な情報源からそうした予見を得るためには、人の手では多大な労力を要します。AIは、それをリアルタイムで瞬時にできるようになります。技術を有効活用するために、経営者・リーダーには、最新の技術革新について理解が求められるのです」

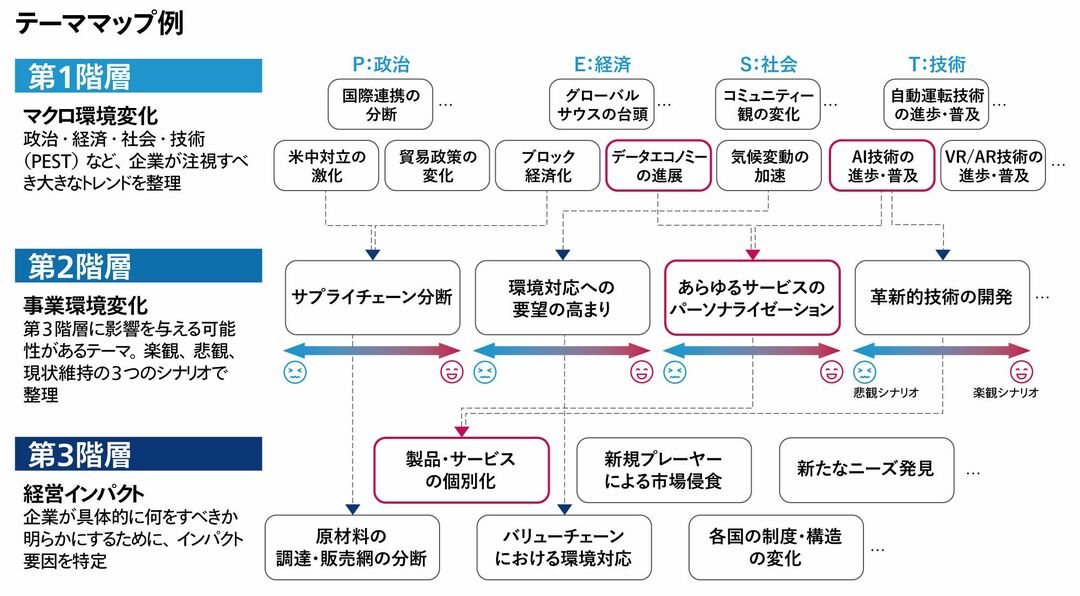

そして3つ目は、事業環境変化の可能性をシナリオとして捉えて備えることだという。「AIは人間では不可能なレベルで網羅的にシナリオを構築できます。どんなシナリオでも重視すべきリスク要因や、シナリオによって対応が変わる領域を見極めて、環境変化に振り回されない行動計画を作成することが必要です」。

政策や国際情勢を踏まえた経営への影響分析に強み

具体的にインテリジェンス基盤を構築しようとすると、AIを筆頭とするデジタル技術の活用は欠かせない。

「技術の進化によって、従来外注していた市場調査や事業環境分析などの機能を内製化しようというニーズも高まっています。注視すべき環境要因は何か、情報収集はどうあるべきか、インテリジェンス基盤の運用に必要なスキルセットや適切な業務フローなどは、企業により千差万別です。

重要なのは、自社が解決すべき課題からバックキャストして、インテリジェンス基盤を構築する目的や、そのために実施すべき事項をひもといていくことです。DXは手法であり、本来は変革が目的であるのと同じように、データありきで活用方法を検討するアプローチでは、なかなか成功に結び付きません」と伊藤氏は強調する。

そこで三菱総研では、2025年3月にAIエージェントを活用したインテリジェンス基盤の構築支援を開始した。「コンサルティング」「AIエージェントのカスタマイズ」「情報収集基盤」によって、企業にインテリジェンス基盤を提案している。

「その際に推奨しているのが、俯瞰的かつ体系的に外部環境の分析対象を捉えるため、シナリオのベースとなる『テーママップ』を作成することです。これを基にして、戦略による優先度や強弱を踏まえたお客様それぞれのインテリジェンス基盤の設計を迅速にご提案します」

ここで生かされるのが、総合シンクタンクとして社会課題解決企業を標榜してきた三菱総研の強みだ。多岐にわたる調査研究を通して長年蓄積してきた社会経済や技術動向などの膨大な知見と、それらが経営に与える影響や事業におけるリスク要因などの一連の関係を体系的に整理した分析手法を保有している。「とくに、国際情勢や経済、政策・制度、技術動向を重視した経営への影響分析には一日の長があると自負しています」と伊藤氏は力を込める。

AIの動向から限界まで深い知見を支援に生かす

AIに対する知見の深さにも着目したい。三菱総研は、1980年代からAIに関わる業務に従事してきた。今の最新動向から技術特性や限界についても熟知している。

「AIは万能だと思われがちですが、まだ人間がやらなければならない領域は確実に残ります。その中で、いかに技術の可能性を業務に生かせるかを考え、活用していくことが重要です。こうしたノウハウに基づき、インテリジェンス基盤を構成するAIエージェントもすでに開発しており提供を開始しています」

インテリジェンス基盤の導入は企画系の部署が主導し、関連する部署が多く、顧客の実施体制やインテリジェンスへの期待によっても推進方法が異なる。また、単なる仕組みの導入ではなく、業務活用が定着し効果を上げることこそがゴールとなる。

このため三菱総研では、戦略やBPR、AI、デジタル基盤構築、プロジェクトマネジメントなどのスキルを融合し、顧客の状況・要望に適したチームで、基礎検討からAI導入、業務移行や人材育成といった一連の流れを伴走支援している。

「当社はインテリジェンス基盤の活用を『BANI時代に対応する次世代型経営コンサルティング』と位置づけています。現在、中期経営計画策定プロセスの見直し、重要市場の動向予測、外部環境変化に伴う事業機会やリスクのモニタリングなどの利用シーンで、複数のお客様の需要にお応えしています。

今後は、事業ポートフォリオ管理やファイナンシャル・プランニング・アンド・アナリシス(FP&A)など、幅広い経営分野をカバーする統合インテリジェンス基盤へと進化させていく予定です」