エアコン選びに欠かせない「もう1つの品質」とは 「速さ・確かさ・親切さ」が生む、世界共通の価値

真夏の社会インフラを支える3つのキーワードとは

こんな体験談を聞いた。「勤務先の会議室にあるエアコンが故障し、止まってしまった。扇風機などでしのいだものの、議論をしても頭が回らず、明らかにやる気や生産性が落ちていると実感した。エアコンの故障によって、ここまで影響を受けるとは思わなかった」。

こうしたエピソードは、決して他人事では済まされない。もし、猛暑日が続く中、エアコンが止まってしまったら……。誰しも当事者になる可能性はある。それだけに、エアコンを選ぶ際、重視したいのがアフターサービスの品質だ。

しかし、エアコンの修理対応には特有の難しさがある。夏の間、空調専業メーカーであるダイキンのお問い合わせ窓口「コンタクトセンター」には製品に関する問い合わせや修理依頼が殺到。年間の入電数180万件のうち、およそ半分が6~8月の夏期に集中するという。こうしたボリュームに対処しながら、どのようにしてアフターサービスの品質を高めているのだろうか。

サービス本部 企画部 システム技術担当課長

大口 夏子 氏

「私たちがアフターサービスで心がけているのは『速さ』『確かさ』『親切さ』の3つです」と語るのはダイキン サービス本部担当課長の大口夏子氏だ。

「まず、『速さ』と『確かさ』へのこだわりとして、もしエアコンに不具合が生じたらすぐにご相談いただけるよう、2001年にコンタクトセンターを24時間365日いつでもオペレーターが対応できる体制にしました。最近では、AIを活用した音声自動応答システムやチャットボットなどお客様に合わせたデジタル化も進めています。また、全国60カ所のサービスステーションのネットワークによって、迅速にサービスエンジニアがお客様のもとへお伺いできる体制を構築しています。併せて、修理のエンジニアにリアルタイムで適切な情報を届けるため、エアコンの状況をはじめ、技術情報や部品の手配状況、修理の進捗などを関係者間で共有する仕組みを整えています」

「さらに、サービスエンジニアの空調のプロとしての技術力を高めるために長期の教育プログラムを実施しています。また、AIで過去の修理データから故障箇所や必要な部品を予測し、1回の訪問で修理を終わらせる『一発完了率』を高めています」

そして、「親切さ」だ。「お客様に寄り添ったわかりやすい説明を心がけることも欠かせません。もちろん、お客様のお宅にあがらせていただくわけですから、マナー教育も重視しています。エアコンを修理し、快適な状態に復旧することで、お客様に安心してご利用し続けていただけるよう努めています」。

さらなるサービスの進化、30年以上のデータ蓄積が持つ価値とは

エアコンはインフラとしての役割が期待されるだけに、仮に故障が長期化した際のリスクは計り知れない。とくに医療機関や介護施設ではエアコンの不具合が入院患者や入居者の体調不良といった深刻な状況につながりかねない。商業施設では営業ができなくなるケースも出てくるだろう。

ダイキンはそうしたリスクに対応するために、不具合の発生を未然に防ぐことで「止まらないエアコン」の実現に過去から取り組んできた。ここで重要なカギを握っているのが、これまで30年以上にわたって蓄積してきた貴重なデータだ。

サービス本部 企画部 エアネットコントロールセンターグループリーダー

相澤 柊斗 氏

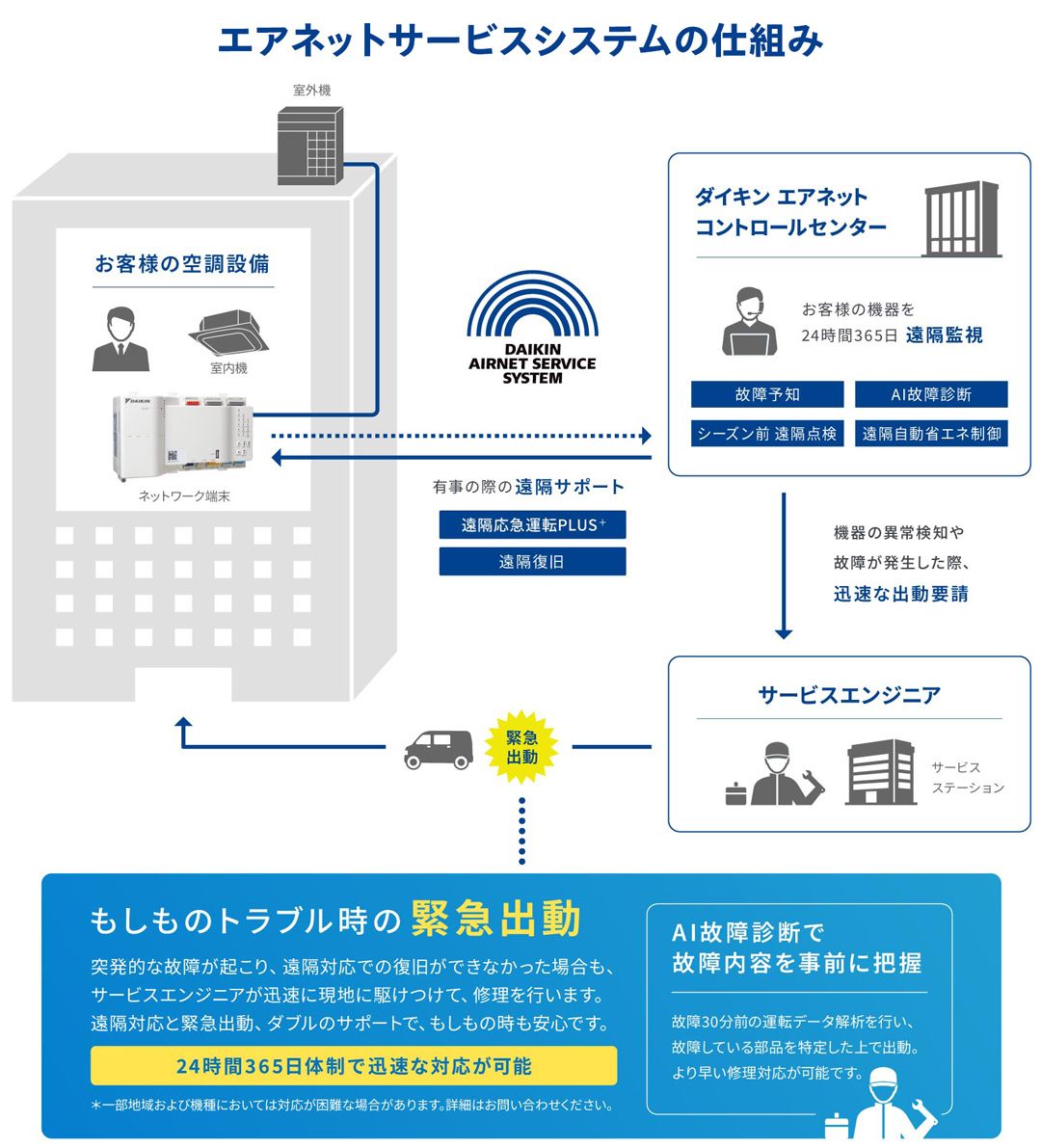

ダイキンが、業務用エアコンを対象とした遠隔監視サービス『エアネットサービスシステム』を始めたのは1993年。「IoT技術を活用した遠隔監視により、お客様のエアコンの運転データを1分ごとに診断しています。IoTという言葉もなかったサービス開始当時、データは電話回線で収集していました」と説明するのはサービス本部グループリーダーの相澤柊斗氏。「そうした先見性のある取り組みによって蓄積した30年間のデータはたいへん大きな価値があります。エアコンのライフサイクルが15年程度として、2サイクル分のデータを解析でき、経年による変化の傾向も把握することができているのです。蓄積した膨大なデータを活用できるからこそ、機器の劣化や異常発生を早期に発見する『故障予知』が実現するのです。実際、『夏場に止まってしまったら困るので、春のうちにこの部品を交換しておきましょう』といったご提案ができるようになっています」と続ける。

エアコンは、使用環境によって機器にかかる負荷が大きく異なる。温度や日射、建物の構造、空間の状況が運転状況にどんな影響を与えるのか、データが増えるにしたがって解像度が高くなっている。昨今、AI活用の文脈でも、良質かつ独自性の高いデータこそが競争優位の源泉になるとの指摘がされている。そうした視点からも、30年間のデータに裏打ちされたエアネットサービスシステムの強さを理解できるだろう。

実際に、重度の故障を予知することで事前に修理を施し、施設の機能が維持されたといったケースが報告されているという。とりわけ、医療施設や介護施設などはエアコンの不調は大きなリスクにつながりかねないため、エアネットサービスシステムが果たす役割は大きい。

2022年10月には、エアネットサービスシステムに、異常発生による停止時間を大幅に短縮できる遠隔復旧や遠隔応急運転などの新機能を追加した。サービス本部グループリーダーの田端直樹氏は次のように説明する。

サービス本部 企画部 技術開発センターグループリーダー

田端 直樹 氏

「『遠隔復旧』では、エアコンが異常停止したときに、遠隔から自動で再起動することができます。さらに『遠隔応急運転』では、例えば連結されている複数台の室外機のうち、遠隔操作で異常のある室外機を止め、異常のない室外機のみを運転させます。従来はサービスエンジニアが現地に駆けつけて行っていた対応を遠隔で実施することで、迅速な復旧が可能となります」

田端氏は続ける。「日々お客様のエアコンを見守ることで得られた膨大なデータを解析し、エアネットサービスシステムの改良に役立てています。さらにエアコン本体の開発部門とも連携しながら新たな故障予知の仕組みを開発するなど、さまざまな場面でデータを生かしています。そうした意味では、エアネットサービスシステムは、契約者であるお客様とともに進化させているともいえるでしょう」

サービス力は世界共通の価値

進化を続けるダイキンのサービス。ここに欠かせないのが、人の思いだ。

修理を担当するアフターサービス部門を本体から切り離すメーカーもあるが、「サービス部門が社内の組織だからこそ顧客の要望に応えられる」と強調するのは田端氏だ。

「私もサービスエンジニアを経験しましたが、現場でお客様の声を直接聞いた経験は、その後の仕事に大きく生きています。どんなことで困っているのかは、やはり実際に聞かないとわかりません。しかも、お客様の声が製品開発の現場にも届くようになっていると実感しています。全社一体となり『速さ』『確かさ』『親切さ』を磨き続けています」

相澤氏も続ける。「IoTが一般に普及したのはこの10年くらいですから、30年以上の長期にわたって蓄積してきたデータがあるのは大きな強みだと思っています。こうしたデータと日本のサービス力と掛け合わせて、『止まらないエアコン』を高度化していきたいと思っています。そして、エアネットサービスシステムで確立してきた技術と対応力をグローバルにも展開していきたいと思っています」。

海外でも、エアコンは生活の質や社会活動を支えるインフラだ。エアコンをいつでも安心して使えることが従来以上に求められている。

エアコンが機器である以上避けられない、故障や不具合を迅速かつ正確に修理することの価値は世界共通だろう。その意味で、「止まらないエアコン」を追求するダイキンのサービスは、新しいエアコン体験を提供しているともいえるだろう。