「住友不動産スタイル」の職種別人事制度とは 12期連続最高益更新を生む成長基盤に迫る

約30年前から独自の「職種別人事制度」を推進

企画本部長

岡田 時之 氏

「当社が独自の『職種別人事制度』への改革に取り組み始めたのは約30年前です。今でこそ、脱・年功序列を掲げている企業も出てきていますが、当社はそれらを先取りしていたと自負しています。さらに約70種もの職種別の給与体系を並立させる人事制度は当社ならではといえるでしょう」と、住友不動産 常務執行役員 企画本部長の岡田時之氏は語る。

70種にも及ぶ職種の内容を見ると、営業職だけでも、テナントリーシング、分譲マンション、戸建てリフォーム、マンションリフォーム、注文住宅、賃貸マンションなどに分かれている。設計職でもさらに意匠設計、構造設計、設備設計に細分化されているのだ。

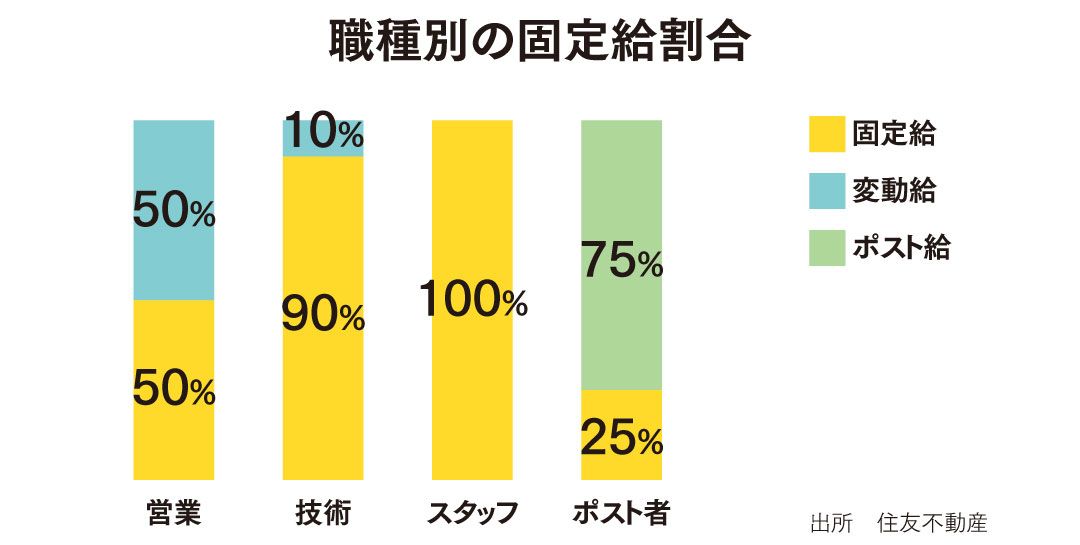

「職種によって事業や業務の特性が異なります。そこで、それぞれの特性に応じて、固定給、変動給の割合、昇格テーブルなどを設定しています」と岡田氏は紹介する。

と聞くと、一見、実力主義のジョブ型人事制度を想起する人もいるだろう。だが、住友不動産の職種別人事制度は、これらとは大きく異なる。何より、ジョブ型人事制度に不可欠である職務記述書(ジョブディスクリプション)が存在しないのだ。同社の職種別人事制度にあるのは、基本的な職務分野、前述した職務分野ごとの給与の仕組み、勤務地などの基本的な労働契約書のみだ。

「ですから、限定された職務にとどまらず、本人の意欲に応じて職務の水平方向の幅を広げることもできます。また複数の人員をチームで束ねるといった垂直方向に職務を伸ばすことで報酬を上げることもできます」(岡田氏)

まさに「住友不動産スタイル」の人事制度といえるだろう。だが、この制度を構築するまでには必然とも言うべき事情もあったようだ。岡田氏は次のように説明する。

「大きなきっかけは、バブル崩壊後の厳しい時代に事業構造転換を余儀なくされたことです」

多くの企業と同様に住友不動産も収益力の大幅な低下や過大な有利子負債に苦しんでいた。そこで、経営再建のために注力したのが、オフィスビルやマンション開発などのような先行投資を必要としない受注生産型の新規事業「新築そっくりさん(リフォーム事業)」だったのだ。

「当時、当社にはリフォーム事業の知見を持った従業員が少なく、外部から即戦力となるキャリア職を採用する必要がありました。そのために、年齢、性別、社歴を問わず、自身の役割と成果で評価する公平公正な人事制度を中核に据えることにしました」(岡田氏)

人的資本投資により、コア業務への特化を支援

1999年当時、同社の従業員数は800名にも満たなかったが、人材の獲得に努め、2005年には2500名を超えている。名実ともに住友不動産の事業の柱に育つとともに、事業ポートフォリオを拡充することにもつながった。

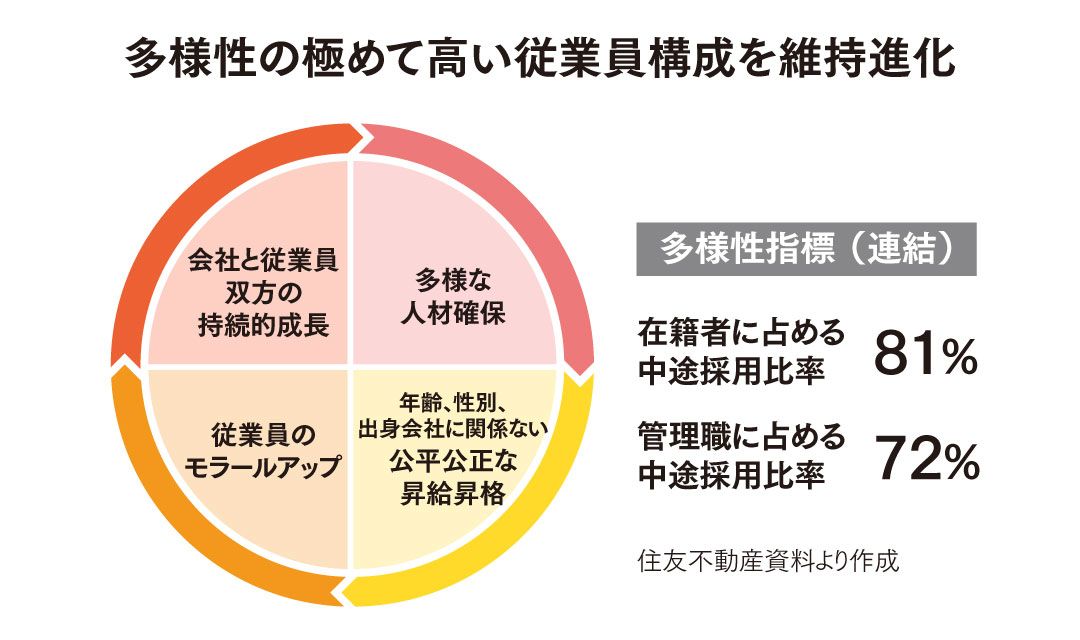

「その後は、オフィスビル賃貸、分譲マンション、賃貸マンション、ホテルなど、ほかの事業にもこの人事制度を拡大しました。現在はグループ全体で約1万3000名の従業員のうち、81%がキャリア採用、管理職の72%はキャリア採用者が占めます」と岡田氏は話す。

中途入社の人たちにとって、入社後の処遇は大きな関心事の1つだが、年齢や社歴と賃金がひも付かない職種別人事制度に加え、そもそもの賃金設定の面でも工夫を凝らす。

「当社では、人材の需給や職種別の賃金の相場などを考慮し、労働市場の相場に負けない賃金を提示しています」と岡田氏。しかも、「見直しは毎月のように行っています」というから念が入っている。

「そればかりではありません。先ほども申し上げたとおり、自身の意欲に応じて水平、垂直方向に職務の幅を広げることができ、それがまた昇給につながります。キャリア採用で他社から移ってきた人たちにとってもモチベーションが向上するに違いありません」と力強く語る。

ところで、成果給は従業員の成長を促す半面、長時間労働を誘発する要因にもなりかねない。そうした懸念を向けると、「『成果を出すために夜討ち朝駆けも辞さない』という働き方ではなく、『いかに少ない労働時間で、これまで以上に成果を上げられるか』に、全社を挙げて取り組んでいます」と岡田氏は答えた。

人的資本投資の一環としてのDX(デジタルトランスフォーメーション)に取り組む企業もあるが、その点でも同社は余念がない。

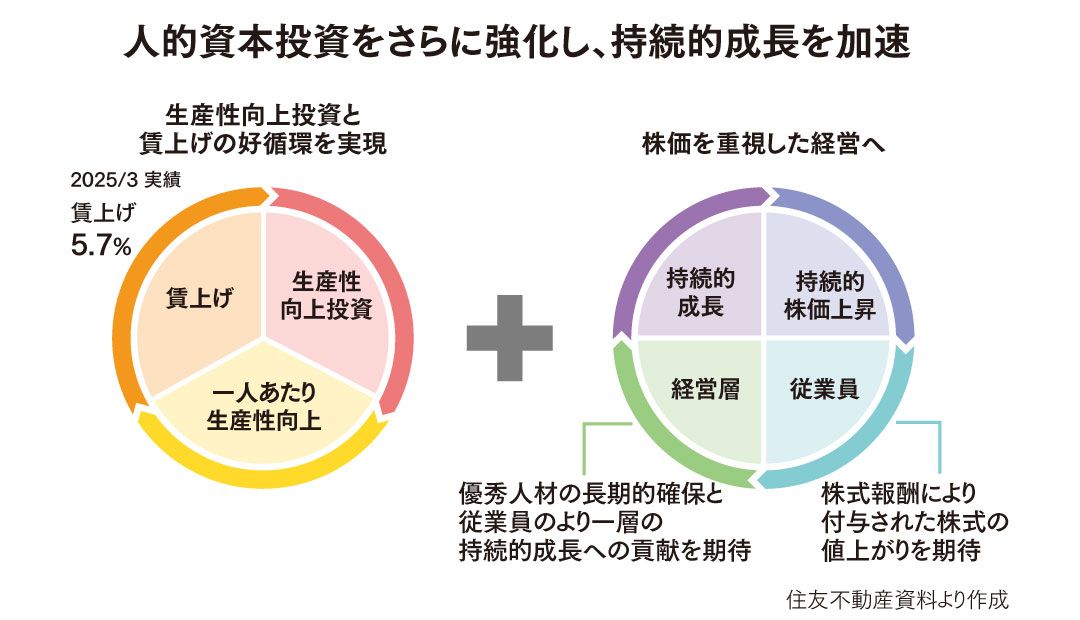

「2022年からの3年間で従業員の生産性向上に資するDX投資や営業サポート体制の構築に約300億円を投じてきました。ペーパーレス化などのほか、ルーチン業務を軽減し、成果につながるコア業務に時間を充てられるようにさまざまな施策を実行しています」(岡田氏)

「住友不動産スタイル」の「職種別人事制度」がスタートして30年余り。今では、多種多様なキャリアを持つ人材が同社に集う。定年後も仕事を続けたいと、70歳まで再雇用で働く従業員もいる。女性管理職比率も10%を超えた。まさに多様性に富んだ組織を実現しているが、これも、「住友不動産スタイル」を進化させてきた結果であろう。

グループ横断で、一人ひとりの能力開拓を支援

人事管理課長 兼 人材開拓推進室長

西田 加寿美 氏

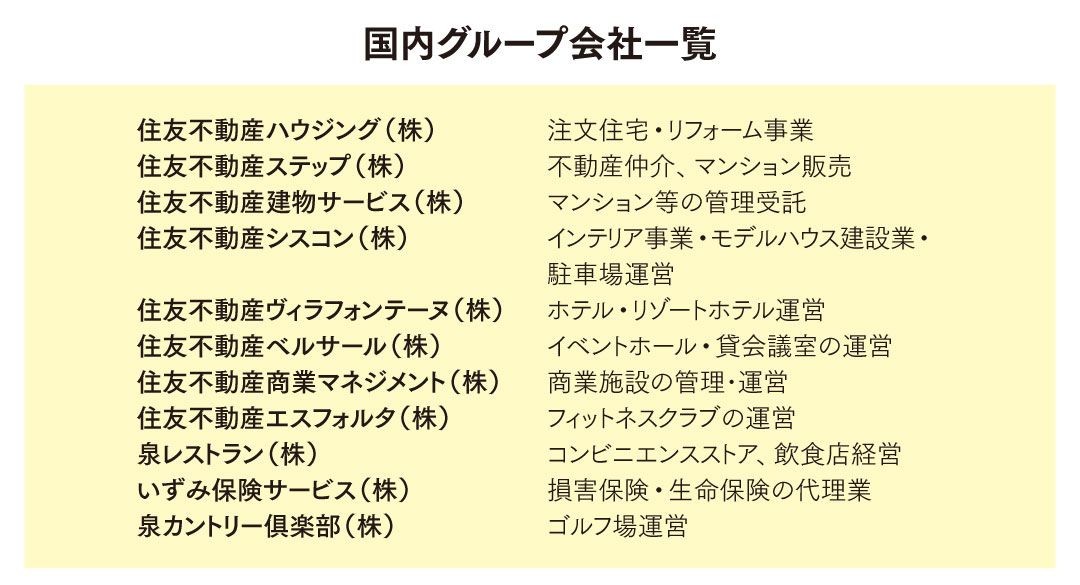

「当社は、『従業員ファーストの経営』と『グループ一体経営』を目指しています。2025年からは『職種別人事制度』についても、グループ全社で展開することになりました。グループ横断的な人材活用をさらに進めることができると考えています」と語るのは、管理部 人事管理課長 兼 人材開拓推進室長の西田加寿美氏だ。

「人材開拓推進室」は、その名のとおり、従業員一人ひとりの活躍を推進・サポートする組織として2023年7月に新設された。

「欧米型のジョブ型雇用に見られるように、成果を出せなければ退職するしかないというのでは、せっかく当社グループに入社してもらったのに残念です。何より、社内の貴重な人的資本を失うことになります。幸い当社グループ内にはさまざまな業種、職種がありますので、適材適所で活躍できる場が必ずあるはずです。一人ひとりに寄り添い、それぞれのキャリアアップをサポートしたいと考えています」と西田氏は語る。

実際、「キャリアチェンジ応援制度」なども用意されているという。グループ内で仕事の幅を広げる、あるいは、それまでとは異なった仕事に就く。そうして、従業員の能力を最大限に引き出すのが狙いだ。

「例えば、ホテルのフロント業務から賃貸マンションのコンシェルジュにキャリアチェンジをした従業員がいます。コンシェルジュの業務は入居者の方の生活に密着したサービスができ、継続的な関係を築くことができると、生き生きと働いています。ただ、中には従業員自身でもどのような能力・志向があるのかわかっていないこともよくあります。そのためにも、できるだけ対面で相談に乗るようにしています」(西田氏)

「キャリアチェンジ応援制度」は、社内報などを利用したグループ内での求人広告や職種紹介のためのWeb研修なども定期的に実施し、理解・認知促進も行っている。グループ共通の人事制度の基盤が確立されているからこそ、選択肢も広がり、横断的な異動にチャレンジできるわけだ。

安心して働ける制度の整備にも力を入れている。産休・育休はもちろんのこと、年次有給休暇とは別に「育児支援休暇」を10日間付与している。1日だけ休みを取る、土日と合わせて3連休にするなど、各家庭の状況によりスポット的に休みを取得できるという。さらに、「つわり休暇」や「出生休暇」などきめ細かな制度を拡充し、「育児休業・育児時短勤務制度」については国の規定を超える水準で運用している。

「出産、育児などのライフイベントによりキャリアの中断があった従業員についても、復職後、不利がないようにする制度や、上長も含めた支援体制を整えています」と西田氏は付け加える。

「住友不動産スタイル」の人事制度をさらに進化させる

グループ一体経営を実現する、住友不動産ならではの取り組みにも注目したい。

「2024年10月にはグループ各社の健康保険を住友不動産健康保険組合に統合しました。グループ横断的な異動に挑戦しようとして、健康保険の違いなどが障害になってはならないと考えたからです」と岡田氏はその意図を話す。

このほかにも、グループ従業員に対する「勤続功労株式報酬制度(株式交付信託)」などもある。「とくに長期にわたって会社に貢献してくれる従業員に報い、求心力を高めるのが狙いです」(岡田氏)。

同制度では、勤続年数や業績貢献に応じてポイントが付与され、退職時にポイントに応じた同社株式が受け取れる。これまでも従業員の職務と成果に応じて報いてきたが、新たに「長期的な貢献」も要素に加わったわけだ。

では、「住友不動産スタイル」とも呼べる独自の「職種別人事制度」を、今後さらにどのように進化させていくのか。

西田氏は「現在もグループ各社の人事部門が連携を取りながら業務に取り組んでいますが、今後はさらに緊密に情報共有を行い、従業員一人ひとりの能力開拓やチャレンジをサポートしていきたいと考えています」と話す。

岡田氏は「当社の『職種別人事制度』は、将来の新規事業や事業構造転換が起きたとしても、すべての従業員が個々の能力を十分に発揮しながらやりがいのある仕事に取り組める基盤だと考えています。社外の意欲ある皆さんにもぜひ仲間として参加いただきたく、社内の従業員には自信を持って仕事に取り組んでほしいと願っています」と強調する。

その言葉どおり、「住友不動産スタイル」をどのように成熟させ、さらなる高みを目指していくのか。そのプロセスに注目したい。