認知症の家族介護を支えるデジタルテクノロジー 機械だからこそできる、認知症ケアの課題解決

実用化・製品化が進む、認知症介護のデジタルテクノロジー

最近、周囲で「家族が認知症疑いで受診を考えている」「認知症と診断された」といった話を聞いたことはないだろうか。高齢化の進展に伴って認知症とされる人は年々増え、非常に身近なものになっている。厚生労働省の2022年度の推計によれば、65歳以上の高齢者のうち、認知症の人は約12%、認知症の前段階に位置づけられる軽度認知障害(MCI)の割合は約16%だったという。両者を合わせれば、高齢者の3人に1人が認知機能に何らかの症状を抱えていることになる。

認知症の人の暮らしを主に支えているのは介護を担う家族であり、精神的・肉体的な負担は決して小さくない。この負担を少しでも軽減するために、期待されているのがデジタルテクノロジーの活用だ。

例えば、認知症の介護で大きな負担となりやすいのが、突然、暴力的な行動をしたり、夜間に徘徊したり、強い興奮や不安状態に陥ったりするケースだ。そこで、こうした行動・心理症状をAIが予測するツールが開発されつつある。具体的には、IoTセンサー技術とAIによるデータ分析を組み合わせて脈拍や呼吸の状態、室内環境の変化、過去の行動記録や介護履歴といった多様なデータを収集・解析し、行動・心理症状の予兆を検知したら介護者に通知するようなものだ。事前の対応を促すことで、本人のケガや事故、周囲とのトラブルなどの防止につなげる仕組みだ。すでに複数のスタートアップ企業がこの分野での製品化を進めている。

このほか、同じ話を繰り返しても適切に応答してくれるコミュニケーションロボット、センサー内蔵カメラを活用して転倒などのリスクを軽減する見守りシステム、VR(仮想現実)技術を利用して認知機能の低下を防ぐトレーニングアプリなど、さまざまな技術が生み出され、その多くが実用段階にある。

認知症の高齢家族を介護した経験をもつMRI研究員の但野紅美子氏は、第三者からは見えにくい認知症介護の大変さとテクノロジーへの期待を次のように語る。

「私の家族の場合、認知症に起因して徘徊を含め予想できないタイミングで周囲の人々に迷惑をかけてしまう可能性があり、大規模な水害に見舞われたとき、避難所でのトラブルが心配で家族全員が自宅にとどまったことがありました。日本は自然災害の多い国ですから、同じような経験をもつ家族は多いはず。もし行動・心理症状の予兆だけでもわかるようになれば、家族の負担はかなり軽減されるのではないでしょうか」

MRI調査に見る、テクノロジー活用への家族介護者の期待

これまで介護分野でのテクノロジーの導入は遅れ気味だった。その理由の1つとして「大切な家族の世話を機械に任せるべきではない」といった介護者側の心理があると考えられていた。

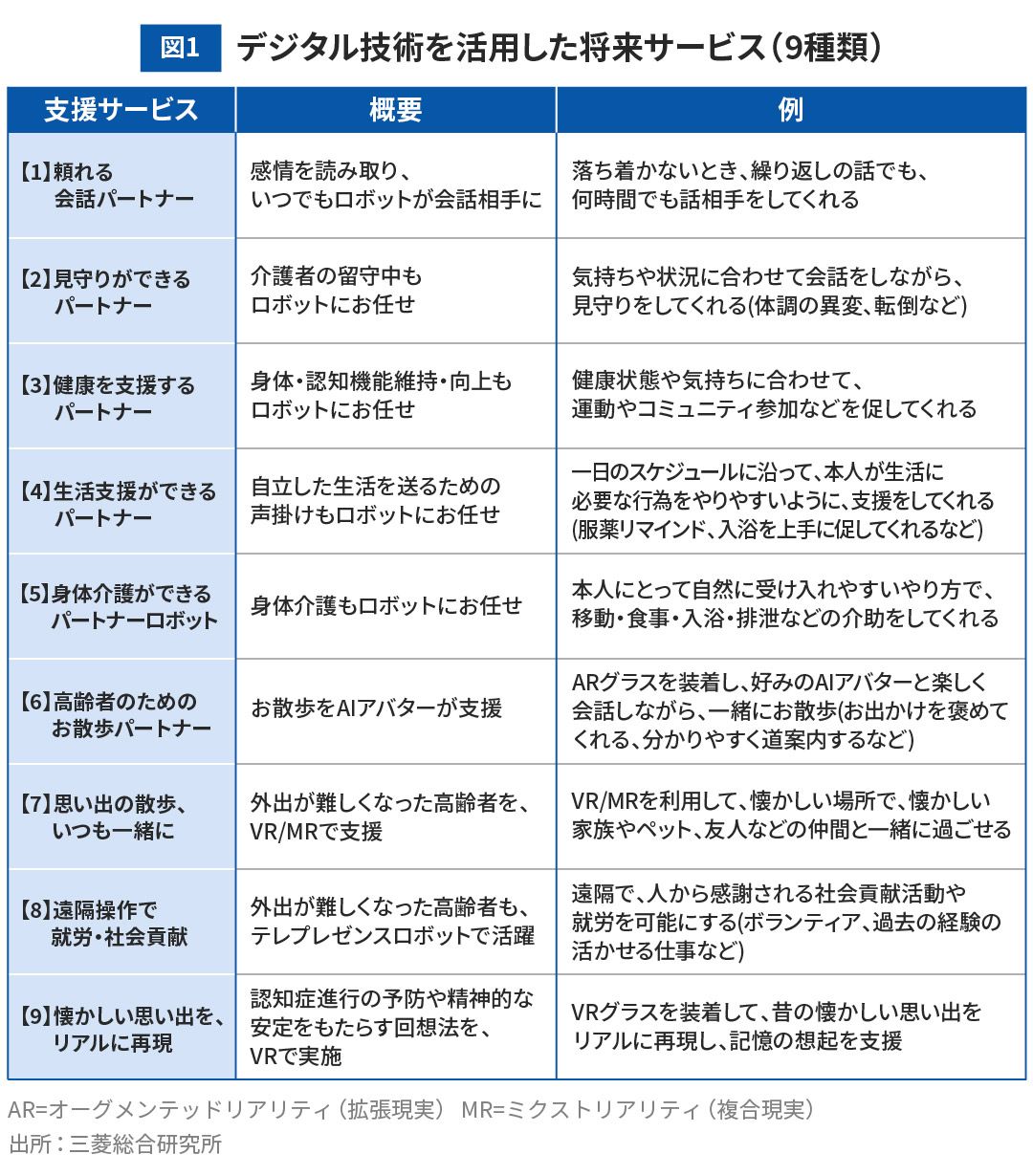

しかし実態は少し違うようだ。MRIでは家族介護者(要介護家族の介護を担っている人)を対象に、デジタル技術を活用した9種類の支援サービス(現時点で実用化されていないものを含む)を提示(図1)してアンケート調査を行った※。

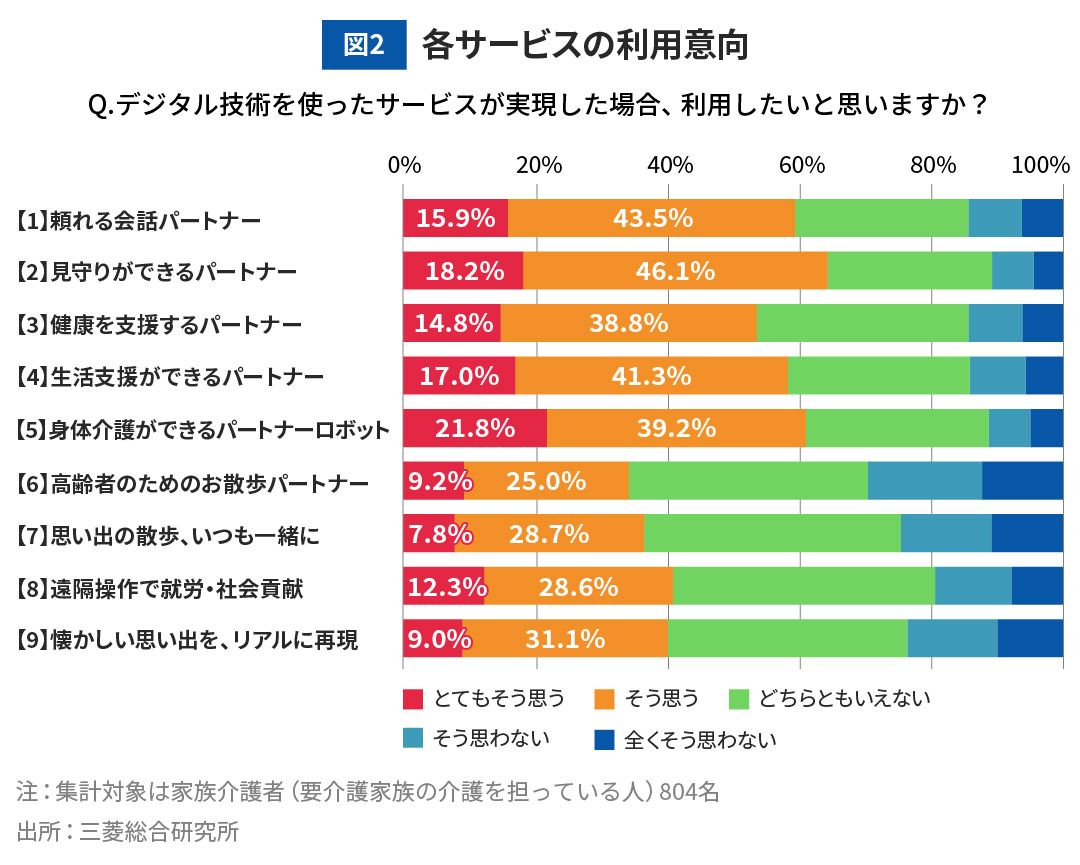

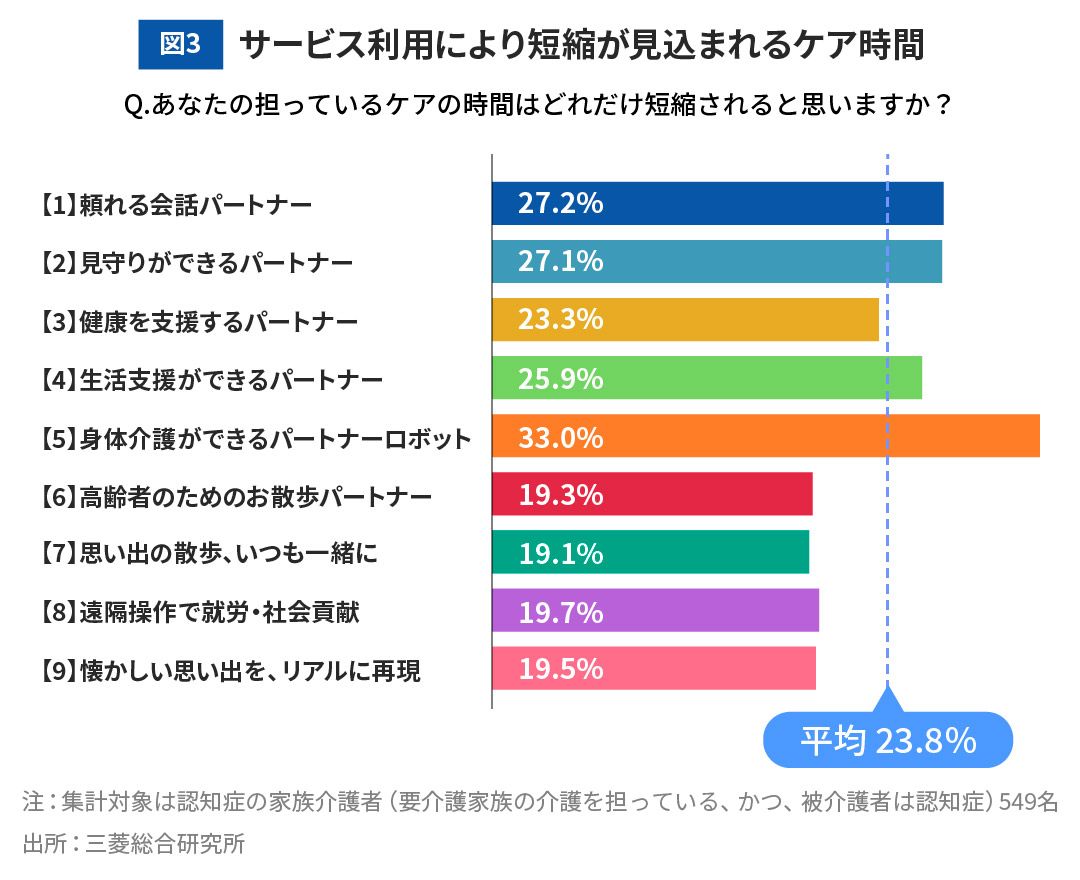

各サービスの利用意向は4割~6割と、サービスによる差があった(図2)。また、「各サービス利用によってケア時間がどれだけ短縮されると思うか」を尋ね、認知症の家族介護者の回答を集計したところ、平均で24%程度の短縮が見込まれるという興味深い結果が得られたのである(図3)。

「あくまで将来サービスの利用意向の調査なので、実際にこれだけ短縮できるのかはわかりません。とはいえ、この数字は私たちの事前予想よりも高いものでした。家族にとって認知症介護の負担はそれだけ大きく、テクノロジーへの潜在的な期待感は高いのではないでしょうか。ケア時間の短縮は、家族介護者の精神的・肉体的負担の軽減に貢献すると期待できます。また、介護離職による賃金の損失の削減にも直結します」(但野氏)

テクノロジー活用には、もう1つ別の利点もある。認知症の介護をしている家族は「他人に頼るのは申し訳ない」「周囲に知らせるべきではない」と考えることが多い。結果的に外部の介護サービスの利用を控え、負担を背負いがちになる。しかし、もし相手が人間ではなくAIやロボットだったら、むしろ気兼ねなく任せられるかもしれない。

例えば認知症の人は記憶障害などにより、短時間に同じ質問を何度も繰り返すことがある。しかも返事をしないと不安感をさらに募らせてしまうので、対応せざるをえない。これはたとえ家族でも大きなストレスになる。何度でも質問に対応し続けてくれる対話型のコミュニケーションロボットであれば任せやすく、負担の軽減につながるだろう。

家族介護者に対するヒアリング調査を重ねてきたMRI研究員・柿沼美智留氏は、次のように述懐する。

「ある70代ご夫婦の例では、奥様が認知症。毎日同じ物を大量に買ってきて、冷蔵庫があふれてしまうといった日常の困りごとがありました。旦那様がケアを一手に引き受けている状況でしたが、『自分は昭和の男だから』と行政の支援を頼らず、周囲に気づかれにくい『隠れ介護者』として奮闘されている姿が印象的でした。公的支援につなげることも大切ですが、家族の認知症やその介護を表に出すことをためらう人も多いのではないかと、この例で強く感じました。だからこそ、適切に寄り添えるテクノロジーの存在が、こうした家族介護者の力になってほしいと考えています」

「人による介護」をテクノロジーが代替するためのハードル

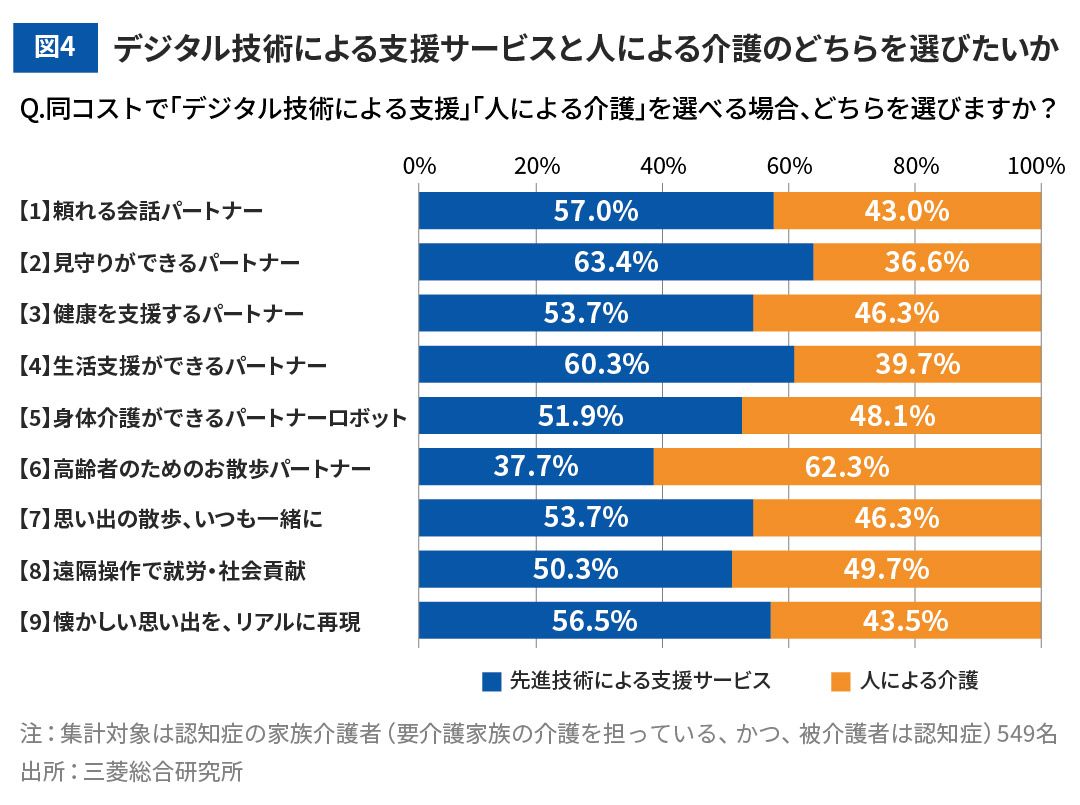

この分野での本格的なテクノロジー活用には、乗り越えるべきハードルがある。最も重要なのは安全性の確保だ。従来の「人によるケア」の代替として、「デジタル技術による支援」が受け入れられるかを9つのサービスごとに質問したところ、多くのサービスでほぼ半数の回答者が「デジタル技術」を選ぶ中、外出支援(お散歩パートナー)についてはデジタル技術を選ぶ割合が低かった(図4)。被介護者の事故リスクがイメージされやすい場合は、テクノロジーよりも人による支援が好まれると考えられる。外出支援だけでなく、家庭内での生活行動を補助するようなロボットなども同様だろう。

「危険な使い方ができないようにする機器制御や、安全性に対する第三者認証、万が一の事故時の補償など、包括的に安全性や安心感を高めていくことが必要です。また専門的な知識やスキルがなくても、誰もが手軽かつ安全に使えるユーザーインターフェースの開発も重要です」(但野氏)

一方で、例えば買い物のしすぎを防いだり服薬のタイミングを知らせたりする生活支援アプリや、何時間でも話相手になってくれるコミュニケーションロボットのように、被介護者の安全性に直接影響しないようなテクノロジーの活用は、ぜひ積極的に推進していくべきだろう。介護以外の分野でも同様にテクノロジーの普及が進んで、それを身近で見聞きしたり使ってみたりする機会が自然に増えていけば、家族介護で利用することの抵抗感も薄まっていくのではないだろうか。

誰でも認知症になりうる時代、介護を「自分ごと」と考える社会へ

高齢者人口がピークを迎える2040年には、認知症と軽度認知障害(MCI)合わせて約1200万人にまで増大するとの推計もある。一方で生産年齢人口が減少する中、介護人材の不足はすでに顕在化しており、家族介護の負担が今後ますます重くなっていく可能性が高い。

「介護を行う身体的・心理的な負荷に加え、介護離職や介護と仕事の両立の問題など、家族介護者の就労や経済面に与える影響も深刻です。日本における65歳以上のアルツハイマー型認知症の人の治療にかかる医療費は1.1兆円、介護費は4.8兆円とする研究報告もあります。さらに、家族介護者が欠勤したり離職したりすることによる生産性損失総額は1.6兆円、家族介護者が無償で行う介護のコストである『インフォーマルケアコスト』は6.8兆円にも上ると試算されています。このようなマクロ経済的な観点からも家族介護者の負担軽減は重要な社会課題であり、認知症の介護分野でのテクノロジーの活用が解決策の1つになるのではないかと考えています」(柿沼氏)

さまざまなハードルを乗り越えて、テクノロジーの研究開発と介護現場への普及を推進していくには、認知症の家族介護の問題をすべての国民が自分ごとと捉えることが必要だろう。65歳以下の若年性認知症を含め、誰もが認知症になる可能性がある。そう遠くない将来、家族が認知症になり、あなたが介護者になるかもしれない。あるいはあなた自身が認知症になって、家族に介護されることになる可能性も少なくないのだ。

「もし家族が認知症になったら、どのように支えてあげたいか。逆に自分が家族に介護される立場になったら、何をしてほしいと思うか。誰もが当事者意識をもちつつ、実際に発症する前の段階から少しずつ考えていくようになれば、ハードルを乗り越えるアイデアもいろいろと出てくるのではないでしょうか」(但野氏)

三菱総合研究所 先進技術センター

ヘルスケア分野、環境分野などのさまざまな領域において行動科学・行動経済学的な知見を活用し、人々の行動変容の促進をサポートすることで社会課題解決を目指している。

三菱総合研究所 政策・経済センター

2009年三菱総合研究所入社。研究提言チーフとしてヘルスケア分野の研究の取りまとめを担当。公衆衛生学の知見を活かし、ヘルスケアシステムや予防・健康づくりの社会実装を支援。皆が健康で豊かに暮らせるような社会の実現を目指す。博士(獣医学)。

●関連ページ