日本発世界企業を創出するための「必須要件」とは 「メガベンチャー勉強会」が起業家に生む価値

日本から「メガベンチャー」が生まれないのはなぜか

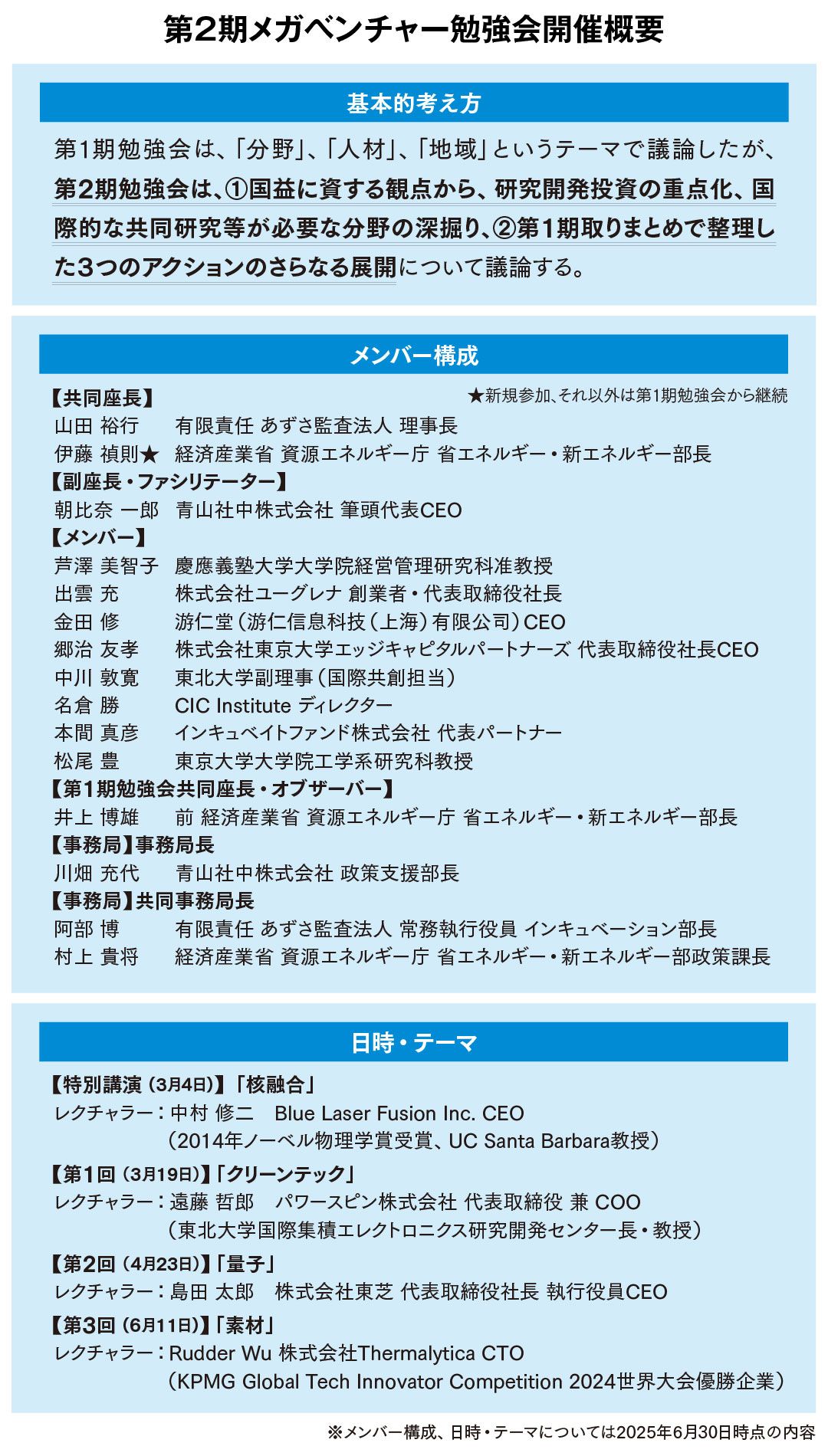

経済産業省・あずさ監査法人・青山社中が発足した官民連携による「メガベンチャー勉強会」は、2024年の第1期を終え、2025年の第2期はエネルギー分野のスタートアップを掘り起こし、成長軌道に乗せる具体的な活動をスタートさせている。

山田氏は、メガベンチャー勉強会発足の背景について次のように語る。

理事長

山田 裕行氏

「日本には、世界に誇る高い技術力と優れた人材がそろった環境があるにもかかわらず、社会を変革するような次代の企業がなぜ生まれないのかという問題意識が、この勉強会発足のきっかけです。過去30年、日本経済が低迷する一方、米国では巨大プラットフォーム企業や革新的なテクノロジー企業などが急成長し世界経済を牽引しています。社会と産業構造が変わりゆく今こそ、次代のメガベンチャーの創出が不可欠と考えました」

しかし机上の議論だけでは議論自体が目的化し、価値を生み出すことはできない。あずさ監査法人では打開策を模索する中、行政機関でも同じ思いを抱く人々がいることを知り、対話を進めた。そして、あずさ監査法人を中心とした議論の場を作ろうという気運が高まった。

「多様な立場の人が意見を出し合い、日本発のメガベンチャーを生み出していくためには何をすればいいか、何が問題で、解決策は何かを徹底的に問い直す場として、勉強会は発足しました」(山田氏)

ベンチャー起業家への道を阻む「人と技術の問題」

この勉強会が目指しているのは、単に経済価値を追求するだけでなく、世界が直面する社会課題を捉え、それを解決するための技術・企業を生み出すことだ。

「企業の価値は株式時価総額の大きさだけでなく、社会に与えるインパクトがどれだけ大きいかで決まります。例えばエネルギー、ライフサイエンスなど、世界共通でそれに困っている人が大勢いる分野があります。そこに対して価値を提供することで、結果的に企業としての数字にも反映される、そういう考え方をしています」(山田氏)

もちろん次世代の社会課題解決のためには、既存企業が研究開発を進めている技術シーズは不可欠である。例えば太陽電池や次世代の光通信インフラなどにおいて、世界をリードする技術を持つ日本企業から、それを基にした事業が新たに創出されることもありえる。また、アイデアを持った起業家が大企業の先端技術とつながることで、大きな価値を生み出す可能性もあるだろう。さまざまな形でメガベンチャー創出のエコシステムを拡大することも、勉強会の目的の1つだ。

阿部氏も、日本のベンチャー育成に関する課題について、エコシステムの重要性に言及する。

常務執行役員

インキュベーション部長 パートナー

阿部 博氏

「2022年11月に掲げられた『スタートアップ育成5か年計画』をきっかけに、スタートアップへの投資規模が大幅に拡大され、起業数自体は伸びています。しかし、ピラミッドのトップライン、つまり成長を遂げたメガベンチャーがなかなか出てこないという問題に直面しています」

なぜ、ベンチャーの中からトップ企業が出現しないのか。阿部氏はその主な原因として、「人」と「技術シーズ」に関する問題が極めて重要だと話す。

「まず挙げられるのが、起業する人材の流動化です。日本の企業や組織の中には優秀な人材が眠っていますが、カーブアウトして起業しても思ったようなリターンが得られないなど、起業に魅力を感じられる環境がまだまだ整っていません。また、いい技術やアイデアで起業したスタートアップが、IPOをゴールの1つと見てしまうことも、そのシーズが大きな成長につながらない1つの要因です」

山田氏も続ける。「IPOを否定するわけではありませんが、事業規模やそれに携わる人材の成長が、どうしても小さくまとまってしまう傾向があります。海外のスタートアップ並みに、大企業によるM&Aで事業を伸ばす方向性も志向していくべきだと思います」

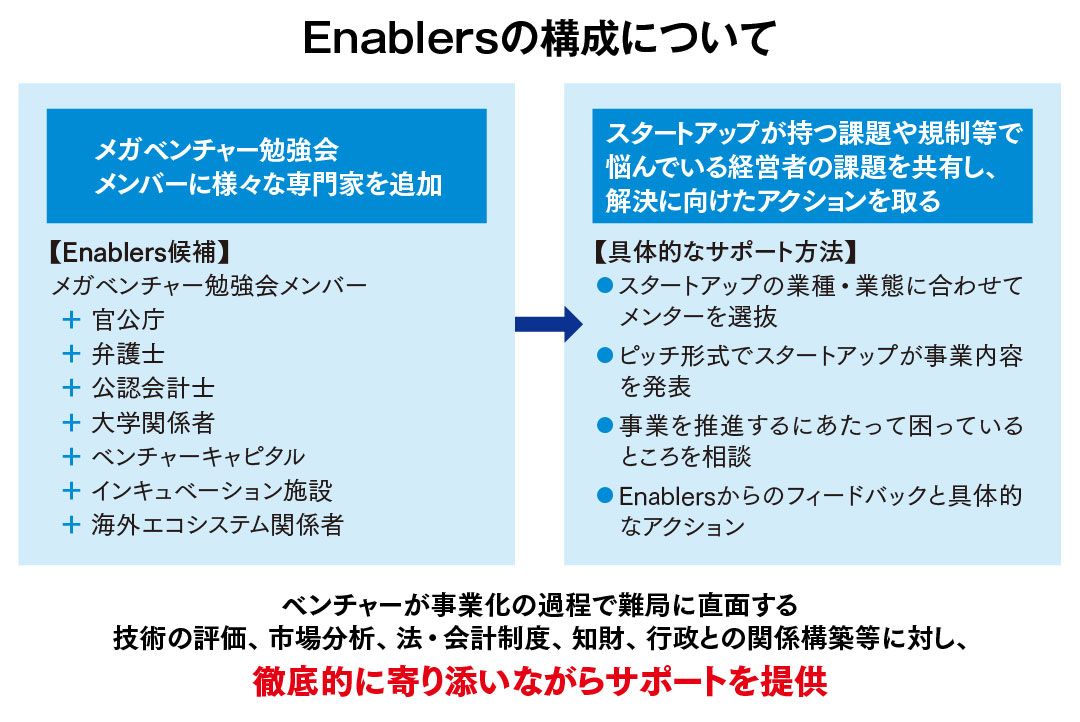

メガベンチャーの原石を育てる「Enablers」の存在

メガベンチャー勉強会の大きな特徴は、議論だけで終わりにせず、具体的なベンチャー創出のためのアクションを盛り込んだ点にある。起業における仕組みづくりだけでなく、起業に飛び込もうとする人を専門的な立場で支援する集団である「Enablers(イネーブラー)」が今年から始動する予定だ。

「メガベンチャーの創出を実現するためには、創業者を支援する態勢を整えることが重要です。それを議論だけで終わらせず、『誰がやるのか』が大事で、実際に起業家にアドバイスを行い、サポートする人材がEnablersです」(山田氏)

Enablersのメンバーは、民間の起業家をはじめ大学の研究者、政策に精通した官公庁職員、弁護士、海外ベンチャー市場の関係者など、幅広い分野の専門家で構成される。彼らは勉強会の既存メンバーに加わり、メガベンチャーを目指す事業の選定段階から議論に参加して、起業家の支援とベンチャーの成長に必要なリソースを提供する。

「例えば起業したスタートアップが、初期の資金調達は成功しても、その後の調達先を得ることができず、成長が先細ることがあります。その際に、Enablersがサポートすることで新しい投資家を開拓したり、プレゼンの仕方をアドバイスすることで、起業家が事業の拡大に専心できる環境を提供します」(阿部氏)

高い視座を持った「次世代の大企業」創出へ

2025年の勉強会第2期では、エネルギー分野の技術シーズを定め、事業化する検討が始まっている。すでに「核融合」「量子」「クリーンテック」「素材」の4本について、それぞれの技術の専門家を講師に招いた勉強会が進んでいる。

「これらのテーマに関わる起業家候補、スタートアップを探し、どうすれば事業が軌道に乗り成長するかを議論します。Enablersは、そのための支援者を選定し、場合によっては直接起業家のサポートを行いながら、メガベンチャーの“原石”を育てていきます」(阿部氏)

勉強会のメンバーやEnablersは、それぞれ本業がありながらベンチャーの支援に向けた知恵を絞り、サポートを行うことになる。十分な支援が得られるのか、気になる部分でもある。だが阿部氏は、その心配はまったくいらないと話す。

「もともと強い思いを持って集まっている方々なので、文字どおりのベンチャースピリットで取り組んでいただいています。ありがたいことに、むしろ『やらせてほしい』と意欲があるメンバーで占められており、互いに刺激し合いながら困難に立ち向かっている印象です」

第2期に入り具体的なテーマを絞った検討も進んでいるメガベンチャー勉強会だが、ここからどんな企業が生まれてほしいと思っているのか。山田氏はこう話す。

「目先の成果ももちろん大事ですが、高い視座を持って、世界が抱える社会課題を解決できるような、スケールの大きな企業を目指してほしいですね。日本の企業社会でも、成功した起業家が次の世代の成功のために手を貸すような文化が芽生えてきています。自社の成功がイノベーションを生み出し、それに続く企業が出てくることで社会が発展していく、そんな考えを持った企業を送り出す手助けができればうれしいです」

日本から世界に通用する産業と企業を生み出す。その情熱によって集まった人による官民連携のメガベンチャー勉強会は、第2期を迎えてより活動を加速させている。その実践的な取り組み内容は、「勉強会」という言葉のイメージとは、かなり異なるものだ。社会を変える志を持った日本発のメガベンチャーが世界を驚かせる日も、そう遠くはないのかもしれない。

第2期メガベンチャー勉強会(第3回)の様子

第3回勉強会は「素材」をテーマに、KPMGが主催するピッチイベント「KPMG Global Tech Innovator Competition 2024」世界大会で優勝を果たしたThermalytica社 CTOのRudder Wu氏がレクチャラーとして登壇した。熱伝導を大幅に減少させる画期的な断熱素材や、素材開発におけるAI活用の可能性など、多角的な視点から解説。各界の有識者が集い、今後についての意見交換が行われるなど、活発な議論が交わされた。

メガベンチャー勉強会参加メンバーの声

未来を創る政・官・民の「熱意の渦」日本発メガベンチャーへの道筋

筆頭代表CEO

朝比奈 一郎 氏

グローバルで戦える、メガベンチャーの誕生を目指して

経営管理研究科 准教授

芦澤 美智子 氏

困難な課題への挑戦を通じて「真のイノベーション」創出へ

創業者・代表取締役社長

出雲 充 氏