「3営業日でプロトタイプ作る」型破りSIerの正体 認識齟齬を減らし、変化に強いシステムを提供

旧来の要件定義で要件を出し切れる企業はごく少数

ROITを率いる柿崎氏は、大手SIerの出身だ。新卒で入社し、ERP(統合業務システム)のエンジニアとしてキャリアをスタート。プログラミングからプロジェクトマネジメントまで、システム開発の業務をひととおり経験してきた。そうしているうちに、「顧客の課題を解決するには時間もコストもかかりすぎているのでは」と思うようになったという。

柿崎 直紀氏

「例えば帳票のシステムを開発する際に、請求書の項目を1つ追加するだけで数百万円かかることもあります。それだけの投資をするのに、時間もそれなりにかかってしまうことに違和感がありました」

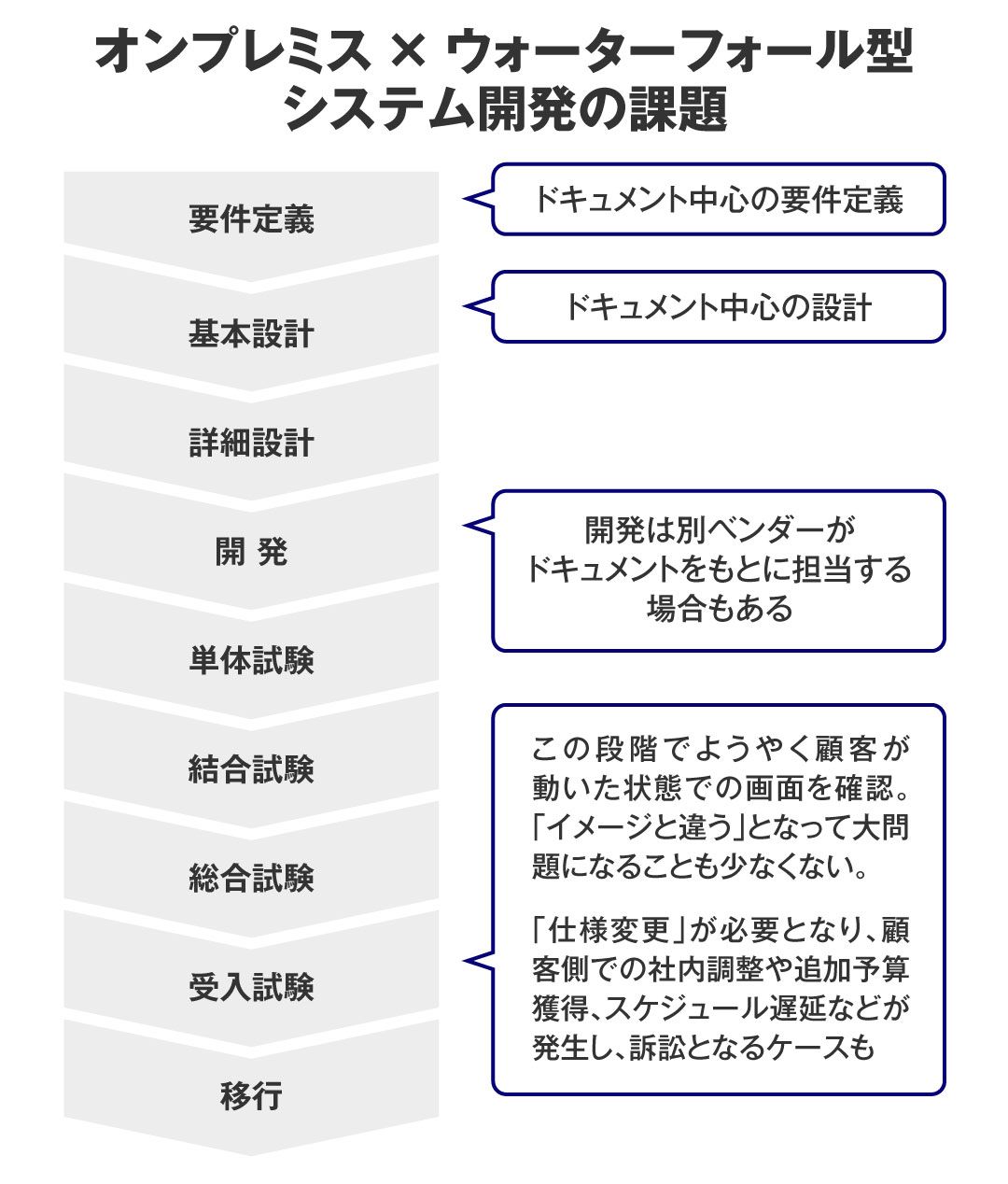

ただ、開発工程を考慮すると、納得せざるをえない部分もあった。オンプレミス(※1)のシステムをウォーターフォール型(※2)で開発すると、要件定義と設計をしたうえ、何回ものテストを実施して動作確認をするといったプロセスを踏む必要があるからだ。

しかし、そんな常識を覆す変化が起きた。クラウド・ローコード技術(※3)の登場だ。

※1 オンプレミス:自社でサーバーやネットワーク機器を保有し、運用すること

※2 ウォーターフォール型:最初に固めた計画を変えず、工程を段階的に区切って進めていく開発手法。上流工程から下流工程へ一方通行で流れていくことから「滝」を意味するウォーターフォールの名前がついている

※3 クラウド・ローコード技術:クラウドサービスを利用し、コンピューターへ指示するソースコードの記述量を最小限に抑えてシステムを開発する技術。視覚的な操作で開発できるため、開発期間とコストを圧縮できる

「柔軟な対応が可能になりそうだという直感がありましたので、いろいろなクラウドサービスを触って試してみました。そうしたら、拍子抜けするほど簡単にシステム開発ができることがわかったんです。

これなら、従来のウォーターフォール型システム開発が抱えていた課題を解決できると確信しました」

柿崎氏の指摘する課題とは、一言でまとめると顧客との「認識齟齬(そご)」だ。イメージがしづらいうえ、多数の工程を踏まなければならないところに要因がある。

「システム開発は、要件定義が重要です。SIerやベンダーは、しっかりドキュメントで要件定義書を作成し、そこから設計書を起こして、顧客の承認を得てからやっとコーディングがスタートします。

ところが、これは顧客が完璧に要件を出し切ることを大前提としているのです。私の経験上、テキストでドキュメント化する段階で、要件をすべて出せる顧客はほとんどいません。

どんなシステムが作られるのかイメージできないのだから当然です。なのに、そのまま開発が進むので、ようやく動いた状態を見られるようになった段階で『イメージと違う』となるケースが多いのです」

システム開発プロセスの刷新のためスピードを徹底追求

しかし、ここで忘れてはならないのは、SIerやベンダーはあくまで顧客の承認を得た要件定義書や設計書に基づいて作っているということだ。

「仕様変更」ということになると、追加コストがかかるだけでなくスケジュールも遅延する。近年、訴訟に発展するケースも決して少なくない。そこまで泥沼化してしまうと、双方の事業への悪影響も必至だ。

そこで柿崎氏は、システム開発プロセス自体にイノベーションを起こそうと考えて2016年にROITを創業する。クラウド・ローコード技術の特性を生かし、認識齟齬をなくすことで、スピードと質の高いシステム開発の提供という、今まであるようでなかった付加価値を生み出したのである。

「高額なサーバーを用意しなければならないオンプレミス開発と異なり、クラウドサービスはすぐに動くシステムを作ることができます。UIも、実際の完成画面に近い動くプロトタイプを基に話を進めることで、顧客のイメージを促し、より的確な要望を引き出すことができます」

従来のシステム開発プロセスを柿崎氏自身が知り抜いているため、認識齟齬が起きやすいポイントをカバーしているのも大きな特徴だ。さらに顧客へのコミットとして、柿崎氏は対応スピードについて次のように説明する。

「ROITでは、発注から3営業日でのプロトタイプ構築を掲げています。どんなにざっくりとした要望でも、まずは形にします。『お客様の業務ならば、こんなふうに動きます』と見せて、イメージに合うかどうか、この項目が必要か不要かを聞き、翌週にはそれを反映したプロトタイプをまた提示するのです」

Microsoft Azure、Dynamics 365、Power Apps、Power BI、Copilotといったマイクロソフトのクラウドサービスを駆使し、実際の画面を顧客と共にブラッシュアップしていく。

「フィードバックをもらわないと、よいシステムは作れない」と柿崎氏が話すように、認識齟齬を減らすだけでなく、品質の向上が見込める。結果、期間やコストの圧縮といった副次効果も期待できるというわけだ。

「そうやって要件定義自体の品質を高めることで、見積もり・提案の精度も高めることができます。PoC(概念実証)を1~3カ月で完了したのち、6営業日で見積もり・提案を行いますが、初期提示額にコミットし、追加予算を要求せずにやりきることをROITはお約束しています」

IT投資効果を最大化し、日本経済の再興に貢献

目まぐるしく進化するテクノロジーに適応できる副次効果が期待できるのも大きい。

「ROITが大切にしている価値観の1つに『テクノロジーとは諸行無常であり、手を動かして検証するもの』があります。私が新卒でSIerに入社した2006年には、まだオンプレミスが主流でしたが、5年後にはクラウド・ローコード技術が出てきました。

直近では、生成AIも急速に進化しています。変化する顧客の経営課題の解決に貢献するためにも、つねに最新のテクノロジーに対応できる技術力を磨くため、ノウハウを詰め込んだ教育トレーニングプログラムも充実させています」

生成AIへの適応も早い。2年以上前から研究を進めてきた結果、すでにコーディングで活用。従来はコーディングに対応するスタッフを用意していたが、今では「1人のエンジニアの生産性が2~3倍になった」という。

「人間がコードを書くと2~3日かかっていたのが、生成AIだと数秒です。その分、品質向上に力を入れられるので、オフショア開発や従来のシステム開発で重要なスキルだったプロジェクトマネジメントの価値が下がるとみています」

つまり、他者のマネジメントに要していた力を、さらに「スピード」と「技術」に振り向けられるということだ。

これは、マネジメントの軽視ではない。むしろ、実際に手を動かすエンジニアが、よりシステムの開発プロセスを俯瞰することができ、最適化を担いやすくなるといえよう。もっと言えば、コミュニケーションの取りやすい少人数でプロジェクトを適切に進められるため、複雑な課題にも対応しやすくなる。

「とくに、高い競争力にさらされ、スピーディーな課題解決を求めているグローバル企業には大きく貢献できると自負しています。そのための体制を強化するため、25年をグローバル進出元年と位置づけ、3月にシンガポール、4月に上海の拠点を立ち上げました。

今後、米国とメキシコにも進出していくとともに、現場主導の改善から経営レベルの統制までサポートするグローバル製造業向けのソリューションや、エンタープライズ向けのERPも提供していきます」

日本の基幹産業であるグローバル製造業への支援に力を注ぐのは、IT投資の最大化に貢献することで日本経済の再興に貢献するとともに、IT業界の質を上げたいという思いもあると柿崎氏は力を込める。

「ROITという社名には、顧客のIT投資効果(Return on IT)を最大化するという思いも込めています。そのためには、担い手であるIT業界を盛り上げ、かっこいい存在になっていくことも大切だと考えています」

フルリモートで半数以上の社員が地方在住というワーク・ライフ・バランスを実現しやすいスタイルを貫くのも、新たなSIer像にふさわしい。スピードと技術力を追求し、「時間がかかる」というイメージが染み付いたシステム開発の常識を覆すROITの挑戦に今後も注目したい。