日本はどうすれば「弱い国」から抜け出せるか 国際比較で捉える日本の競争力復活への処方箋

国際競争力を取り戻すヒントは「似ている相手」に学べ

「海外から学ぶ」というとき、われわれはアメリカに目を向けがちだ。しかし、シリコンバレーのビッグテック(巨大ICT企業)のビジネスモデルを目指し、アメリカ流のジョブ型雇用スタイルを取り入れたからといって、日本の競争力が伸びるとは限らない。日本とアメリカでは特性が違うからだ。スポーツの世界で、選手たちの特性もプレースタイルもまったく異なるチームをまねても、成果が上がらないのと同じだ。そうではなく、日本と似た特性をもつ国・地域の中から、優れた点を丁寧に見つけて学んでいくことのほうがはるかに大切だろう。そこにこそ、日本が低迷を脱するカギも隠されているはずだ。

この視点からMRIの研究員・酒井博司氏が着目したのが、国際競争力の「国際比較」である。

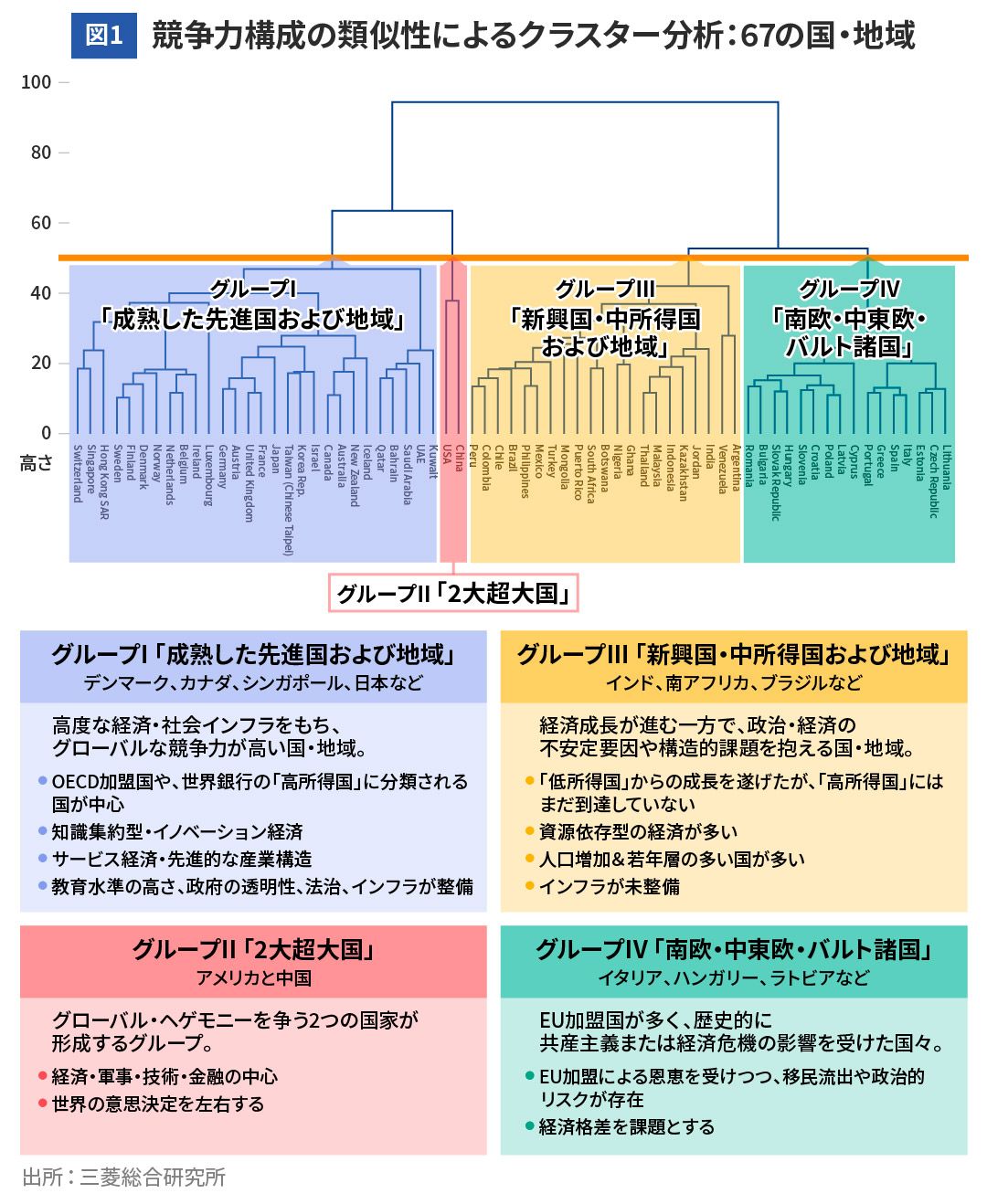

まずIMD(国際経営開発研究所)が作成する「世界競争力年鑑」2024年版の指標を基に、「クラスター分析」を用いて調査対象となる67の国・地域をグループ化した。クラスター分析とは、データをグループ(クラスター)化して類似性を見つけていく手法である。

「競争力を構成する256の指標を基に、統計的手法を用いて国・地域同士の類似度を測定。最も類似度の高い国・地域を統合しながら階層的にグループ化しました。図1のトーナメント表のような樹形図が、下から順に形成されるイメージです。例えば『ドイツとオーストリア』、『フランスとイギリス』がそれぞれ類似度の高さに基づいて統合されます。その後、統合された小さなグループ同士も類似度が高いため、階層的に統合され、より大きなグループが形成されていきます」(酒井氏)

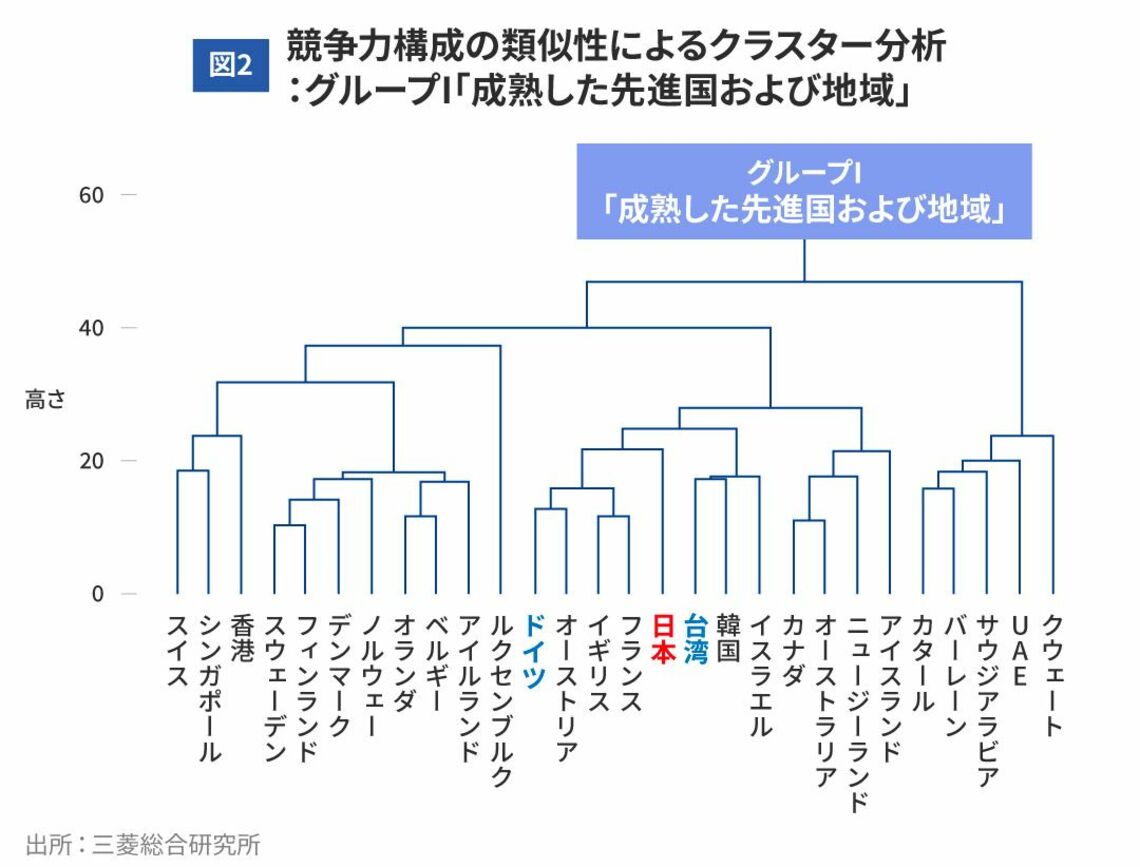

こうして出来上がった樹形図を、今回は大きく4つのグループに整理した。日本が属するのはグループI「成熟した先進国および地域」である(図2)。イギリス、フランス、ドイツをはじめ欧州先進国が中心だが、アジアの国・地域として日本のほか香港、韓国、シンガポール、台湾がメンバー入りしている。

日本と同じグループに属していれば、競争力に関するデータに一定の類似性があるといえる。ただし、類似性の高い国・地域から順にグループが統合されていくため、統合が進むにつれてより多様な国・地域が同じグループに属することとなり、グループ内の類似性は低くなる傾向がある。

38位日本が、24位ドイツ・8位台湾に学びたい3つのポイント

グループI「成熟した先進国および地域」で、とくに日本の参考になりそうなのが、ドイツと台湾である。両者ともクラスター分析で日本と近い位置にあり、なおかつ日本より国際競争力で高い評価を得ているからだ。「世界競争力年鑑」の項目別順位などを参考にしながら、日本が学びたいポイントを酒井氏に挙げてもらった。

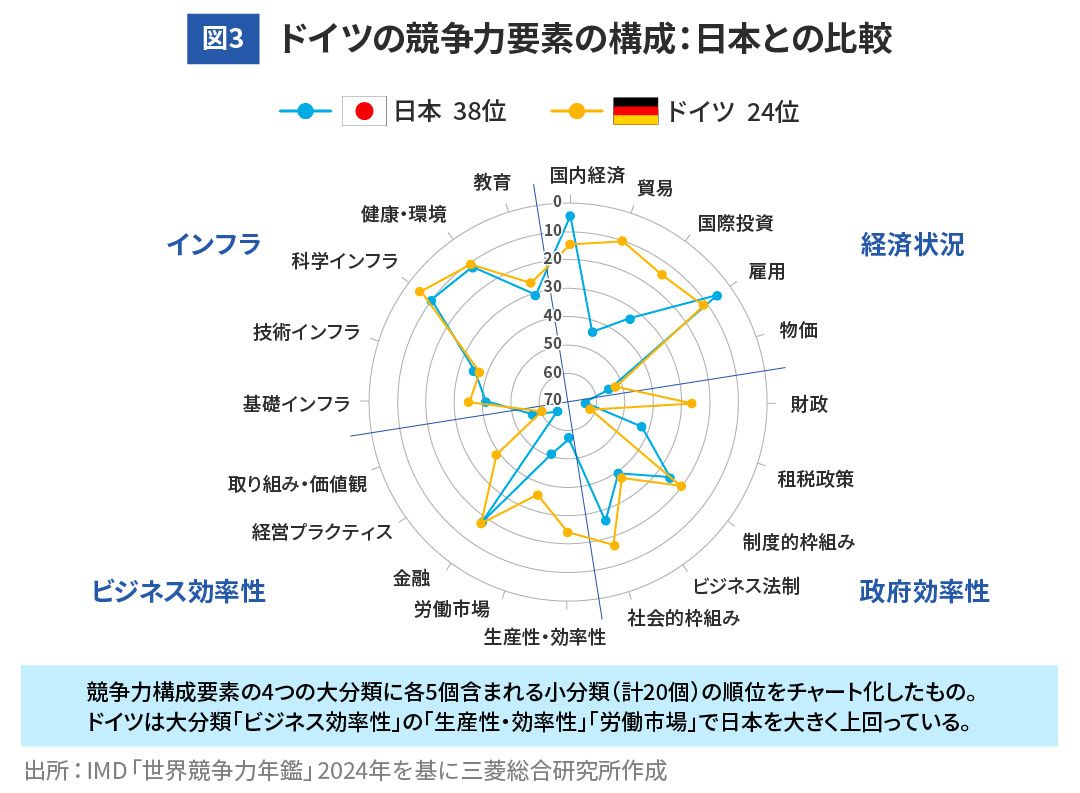

まず欧州の経済大国ドイツを日本と比較してみよう(図3)。歴史的に製造業が強く、ものづくり文化を大切にしている、中小企業の数が多いなど、日本と似た点が多いことはよく知られているだろう。にもかかわらずドイツの競争力順位は24位と、日本(38位)よりかなり上位だ。

違いとして酒井氏が強調するのが、「中小企業の生産性」である。中小企業の生産性は日本が65位に対し、ドイツは14位と高い。輸出比率が大きいのも特徴で、ドイツの輸出の約4分の1は中小企業が占める。

「ドイツ経済の特徴を示す『隠れたチャンピオン(Hidden Champions)』という言葉があります。これは地方に拠点を置きながらグローバルに活躍し、ニッチ分野で強い競争力をもつ中小企業を指します。多くの企業が同族経営であり、非上場の形態を取ることが多いのも特徴です。こうした企業の存在が、ドイツ経済の競争力を支えています。ただ、日本の中小企業も高い技術力をもっており、ドイツに劣るわけではありません。中小企業の経営陣がどれだけ海外に目を向けているか、戦略設計やマインドの問題が大きいのではないでしょうか」(酒井氏)

その意味で、中小企業の経営陣が海外展開を見据え、戦略やマインドを変革していくことは、日本の国際競争力の向上に大いに貢献すると期待できそうだ。「政府としても、いわゆる『ゾンビ企業(収益力が低く、正常な経済構造の下では存続困難な企業)』を延命させるような存続支援より、中小企業の海外展開への意欲を引き出す政策に注力していくべきでしょう」(酒井氏)

もう1つ、日本がドイツから学びたいのが、労働市場の独特の強みだ。ドイツでは、職業訓練と学校教育を組み合わせた制度「デュアルシステム」が広く普及している。専門の職業学校での座学的教育と、企業での実践的な訓練を並行して行い、修了試験合格者には国家資格に相当する職業資格が与えられる仕組みだ。若年世代が専門的な職業能力をしっかりと身に付けることができ、しかもその能力が公的資格の形で“見える化”されるので、雇用のミスマッチが起こりにくい。また転職する際も、自分の専門性を生かせる職場を見つけやすい。専門資格を生かしたキャリアの柔軟性も確保されており、「雇用の安定」と「柔軟な職業キャリアの形成」が両立している点が、ドイツの労働市場の強みとなっている。

一方、日本では、企業が新卒者を一括採用して自社内で長期的に育てる発想が根強い。人材の育成や評価基準が企業ごとに異なり、統一基準で“見える化”されていないので、専門的なスキルを身に付けても社外では評価されにくく、転職に生かしにくい。これが成長産業への人材移動や、企業の新陳代謝が進まない遠因にもなっている。

「デュアルシステムは長い歴史を経て信頼を得てきたので、日本が制度だけをまねしてもすぐ成果が出るわけではないでしょう。ただ日本では、人材育成が個々の企業内で閉塞しがちで、それが競争力の制約要因になっているのは確かです。業界単位で協調して人材要件を“見える化”したり、また大学など教育機関とも協力して職業教育の仕組みを強化したり、デュアルシステムの考え方をヒントに日本が実践できることはいろいろとあるはずです。

例えばMRIでは、職務内容と必要なスキルを行政・企業・産業団体・人材サービス業界・教育機関・働き手といった関係者すべてが理解し、活用できる形で共有することが重要だと指摘し、そのための方策を提言しています。職務を基軸とする『職務ベース共通言語』と、スキルを基軸とする『スキルベース共通言語』を整備し、これらを連携させることが労働市場の情報の透明性向上につながり、人材の流動性を高めることが期待されます」(酒井氏)

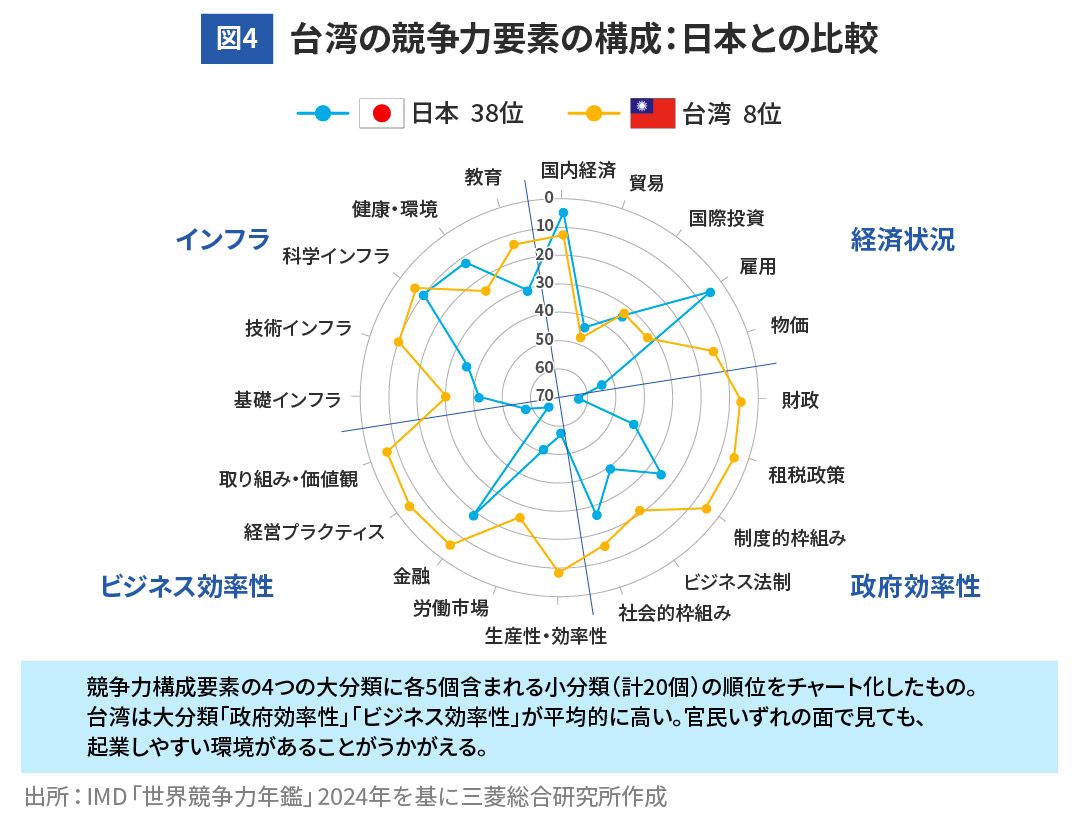

もう1つ、日本と同じグループIで参考にしたいのが台湾である(図4)。同じ東アジアの島国で、半導体や液晶といった電子部品が強いなど日本との共通点が多いが、国際競争力の順位は8位と、日本より圧倒的に高い。

台湾の強みとして、酒井氏が挙げるのが起業のしやすさだ。「新規事業密度」(起業活動の活発さ)や「起業における手続き数」(起業し運営するために必要な手続きの容易さ)が際立っており、起業のハードルが低い。さらに「起業家精神」「意思決定の迅速性」「取締役会の機能」「グローバル化への意識」などの指標でも軒並み上位5位以内に入っており、ビジネス効率性が全般的に高い。

制度面の違いだけでなく、経営者や起業家のマインドセットにもよると考えられるので、日本が簡単にまねできるわけではない。ただ、1つの突破口になりそうなのが、海外のスタートアップ起業家を日本に誘致するための仕組みづくりだという。

「台湾では政府の積極的な支援策やベンチャーキャピタルの活発な投資により、内外から起業家が集まる魅力的なエコシステムが形成されつつあります。日本でも、制度面で起業の障壁を低くし、海外の起業家がビジネスを始めやすい仕組みを整えていくことは重要です。海外起業家による魅力的なスタートアップが日本で立ち上がれば、技術革新や新しいビジネスモデルの創出に加え、企業の新陳代謝も活発になり、競争力向上にも大きく寄与するはずです」(酒井氏)

学ぶ相手を見極めることで、日本の強みも生きる

類似国・地域に学ぶ視点は、政府や業界単位の取り組みだけでなく、個々の日本企業にも有効なはずである。戦後日本が経済成長を遂げ、国際競争力をもつことができたのも、多くの日本企業が海外の成功事例を積極的に学び、自国の強みと融合させたからだ。今、日本が競争力を取り戻すために必要なのは、改めて自らと他者の特性を冷静に見つめ、最適なモデルを柔軟に取り入れる姿勢である。

三菱総合研究所 政策・経済センター

東京大学経済学部卒業後当社入社。ミクロデータを中心とした計量経済分析と、それに基づく人材分野やウェルビーイング関連を中心とした各種提言に従事。IMD「世界競争力年鑑」の編集協力(日本調査担当)をしており、競争力に関する分析も各種公表している。博士(経済学)。

●関連ページ

IMD「世界競争力年鑑2024」からみる日本の競争力

第1回:データ解説編~総合順位は過去最低38位、3年連続で順位を落とす