明治大学法科大学院の支援で夢をつかんだ弁護士 全盲を乗り越え、司法試験合格までの道のり

社会を変える弁護士の道へ

ハンディを乗り越え司法試験合格

最難関国家試験とも言われる司法試験。2021年に合格を勝ち取った奥山茂氏は現在、法テラスで弁護士として働いている。民事事件の弁護や法律サービスを受けることが困難な人々へのソーシャルワーク活動にも力を入れ、障がい者施設に出向いて相談に応じるなど、幅広い支援活動を展開している。

しかし、これまでの道のりは決して平坦なものではなかった。大学卒業後、独学で勉強を継続し10回以上司法試験に挑んだが、合格には届かなかった。

「小学2年生の時に視力を失い、それからの生活の中で障がい者を取り巻く社会の不条理を感じてきました。とくに私が大学生のときは、視覚障がい者の職業選択肢が限られている状況でしたが、もっと多様な可能性が広がるべきだと感じて、弁護士ならそれを改善できると思い、弁護士になるための勉強を続けてきました」

「今のように弁護士として活動できるのは、ここ(明治大学法科大学院)で指導いただいたおかげです」と語る

その後、ほかの私大の法科大学院に入学するも、司法試験の受験回数制限である「法科大学院修了後5年以内で5回」での合格がかなわず、受験資格を失効してしまう。再び受験資格を得るため、2019年に明治大学法科大学院(専門職大学院法務研究科)に入学。2021年に修了し、見事、修了後一回目の受験で司法試験に合格したのだ。

個別指導と実践的授業が

生み出す学びの効果

奥山氏の指導の中心的存在だった、同法科大学院教授の受川環大氏は「少人数教育と実務経験豊富な教授陣による質の高い指導」が特徴だと説明する。

「必修科目の演習授業では1クラス10名程度で授業を行う少人数教育を徹底し、選択科目では時に1対1の授業もあるなど、細やかな指導を提供しています。学生の学習をサポートするため、教員がオフィスアワーを設けて質問を受けており、また、本法科大学院修了生の若手弁護士からなる教育補助講師が開く課外ゼミでも少人数指導を行うなど、学生一人ひとりのニーズに合わせたサポートを提供しています」

明治大学 専門職大学院法務研究科 専任教授

早稲田大学法学部卒、早稲田大学院法学研究科博士課程単位取得退学、博士(法学、早稲田大学)、公認会計士試験委員(企業法)(2008〜2012年)、研究分野は商法、会社法。組織再編等における利害関係者の保護と救済、会社役員等の義務と責任などを中心に研究

明治大学法科大学院が少人数教育に舵を切ったのは2018年だが、以降合格率が上昇しているという。教員が学生一人ひとりの理解度を把握し、それに合わせた指導を行うことを重視している。

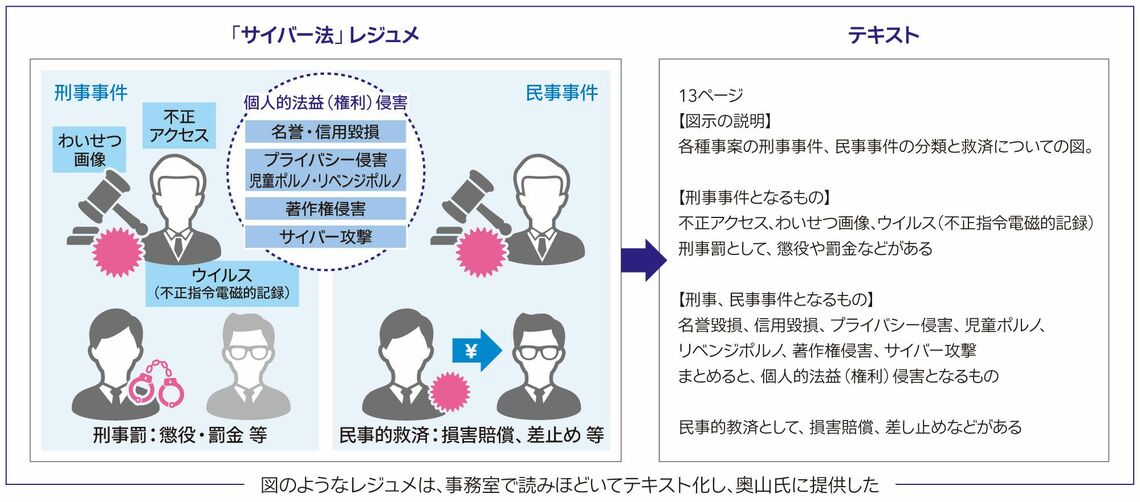

奥山氏がとくに苦手としていたのは、答案作成だった。奥山氏は教科書をテキストファイルなどの電子データにしてパソコンに入れた音声読み上げソフトから聞き取ることで勉強してきた。答案作成はパソコンに文章をタイピングし、これも音声読み上げソフトによって入力状況を聞き取りながら作成するが、盲学校では文章作成の授業を受ける機会が限られていたため、論理的な文章を作成する能力に課題を感じていたという。

「論文の体裁を成していない文章を書いてしまうなど、基礎的なスキルに不足がありました。そこで、受川教授の授業では、積極的に答案を作成し、指導を受けることで文章作成能力の向上に取り組みました。大人数の授業と異なり、教授に質問や相談がしやすい環境だったので、自分のクセや見落としてきたポイントなどを指導してもらえました。受川教授の的確なアドバイスと温かい励ましのおかげで、失敗を糧にし、確実に成長することができました」(奥山氏)

その結果、論文の形式が整い、論理的な構成力も飛躍的に伸びた。明治大学法科大学院でのきめ細やかな支援がなかったら、もっと長い時間がかかり「限界を感じていたかもしれない」と、法科大学院での学びを振り返る。

「教授陣が作成したオリジナルの資料は、教科書よりも詳しく分かりやすく、必要な教材を絞り込んで学習できました。今思うのは、現場で活躍されてきた元裁判官や弁護士、検察官など、さまざまな経歴を持つ先生方から、実践的な知識やスキルを学ぶことができたので、それが実務に生きているということです。なにより、先生や一緒に勉強してきた仲間とのつながりも貴重な財産です」

多角的な支援体制が支える

安心の学習環境

明治大学法科大学院では、視覚障がいを持つ学生が安心して学べるよう、環境面・情報面・事務手続面で多角的な修学上の支援(合理的配慮の提供)を徹底している。例えば、校舎内の点字ブロックや点字表示の設置、教科書やパワーポイント資料を音声ソフトで読み上げるためのテキストデータ化、事務手続のサポートや移動に配慮した代替自習室の設置など多岐にわたる。

また、安心して学習に集中できた要因の1つに、奨学金制度の充実があったという。奥山氏は入学試験の成績優秀者であったことから給費奨学生となり、2年間の学費相当額が全額免除された。専門職大学院事務室の高橋昌広氏は、奨学金制度の充実について、次のように説明する。

明治大学 専門職大学院 事務室

「学費の全額免除は入学定員40名に対し半数以上に適用するなど、学生の経済的負担を軽減するための奨学金制度が充実しています。こうした経済的支援は、総合大学である明治大学の強固な基盤があってこそ実現できるものです」

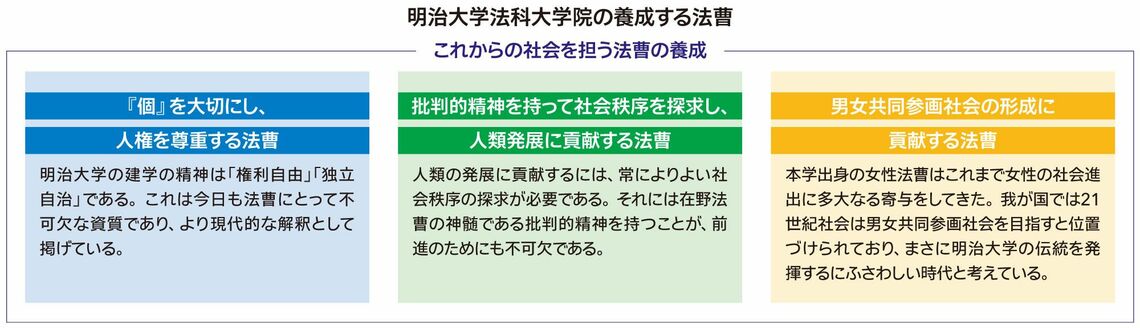

こうしたきめ細やかさは、明治大学の建学の精神を反映している。例えば、1940年に日本初の女性弁護士を3名輩出した(※)同大学は、法学を学ぶ機会を得ることが難しかった女性がその機会を得られるように女子部を設立。女性が平等な挑戦の機会を得られるよう工夫してきた歴史がある。現在もハンディがあってもそれぞれに適した学習環境を提供し、学生一人ひとりの挑戦の機会が失われないようサポートを続けている。

専門職大学院事務室(当時)の中崎奈緒子氏は、「本人との面談(建設的対話)を含め、障がい学生支援室との連携を密に行い、学生がスムーズかつ集中して学習に取り組める環境を整えています」と丁寧なサポートを重視する姿勢を示す。

明治大学 専門職大学院事務室(当時)職員

さらに、明治大学では、学生同士で支え合うピアサポートも推奨している。奥山氏の場合は、一緒に司法試験に合格した同級生の田中信氏が授業時に隣に座って授業状況の補助的な説明を行ったり、教室の移動に付き添ったりするなど積極的にサポート役を務めたという。

「学習や日常生活でストレスを感じることがなかったので、余計な雑念がなくなり、集中して勉強に取り組むことができました。中崎さんをはじめとする事務室の皆さんや田中さんの支えがなければ、厳しい司法試験に挑む上で必要な集中力や精神的な安定を得ることは困難だったのではないかと思います」と多角的な支援について、奥山氏は振り返った。

「学生の多様なニーズに応えるためのきめ細やかなサポート体制を確立する明治大学法科大学院では、これからも多様な学生一人ひとりの個性を尊重していきます」と受川氏。それにより、学生の可能性を引き出し、法曹界の未来を担う人材育成に貢献していく。

⇒詳しくはこちら