持続可能な社会実現には産業構造転換が不可欠だ 〈みずほ〉が描く「グランドデザイン」の先進性

サステナビリティ対応を「産業論」として捉える

――気候変動が深刻化する一方、地政学的リスクの高まりとともにエネルギー安全保障の重要性が見直されています。

みずほ銀行

執行役員 サステナブルビジネス部長

角田 真一氏

気候変動対応における不確実性が高く、予見性に乏しいことは課題の1つです。2050年に向けてカーボンニュートラルを達成しなくてはなりません。しかし、短期的にはさまざまな揺り戻しが想定される状況です。

予見性に乏しいと、戦略が立てられません。例えば、CO2の負荷が非常に高い電力産業では、移行戦略を考えようにも、2050年の電力需要量はどうなるか、日本の産業構造がどうなっていて、各産業の電力需要がどの程度なのかを見通す必要があります。

――産業構造の変化を見据え、エネルギー移行を含めた成長戦略を立てるために、脱炭素をはじめとしたサステナビリティ対応を産業論として捉えているのですね。

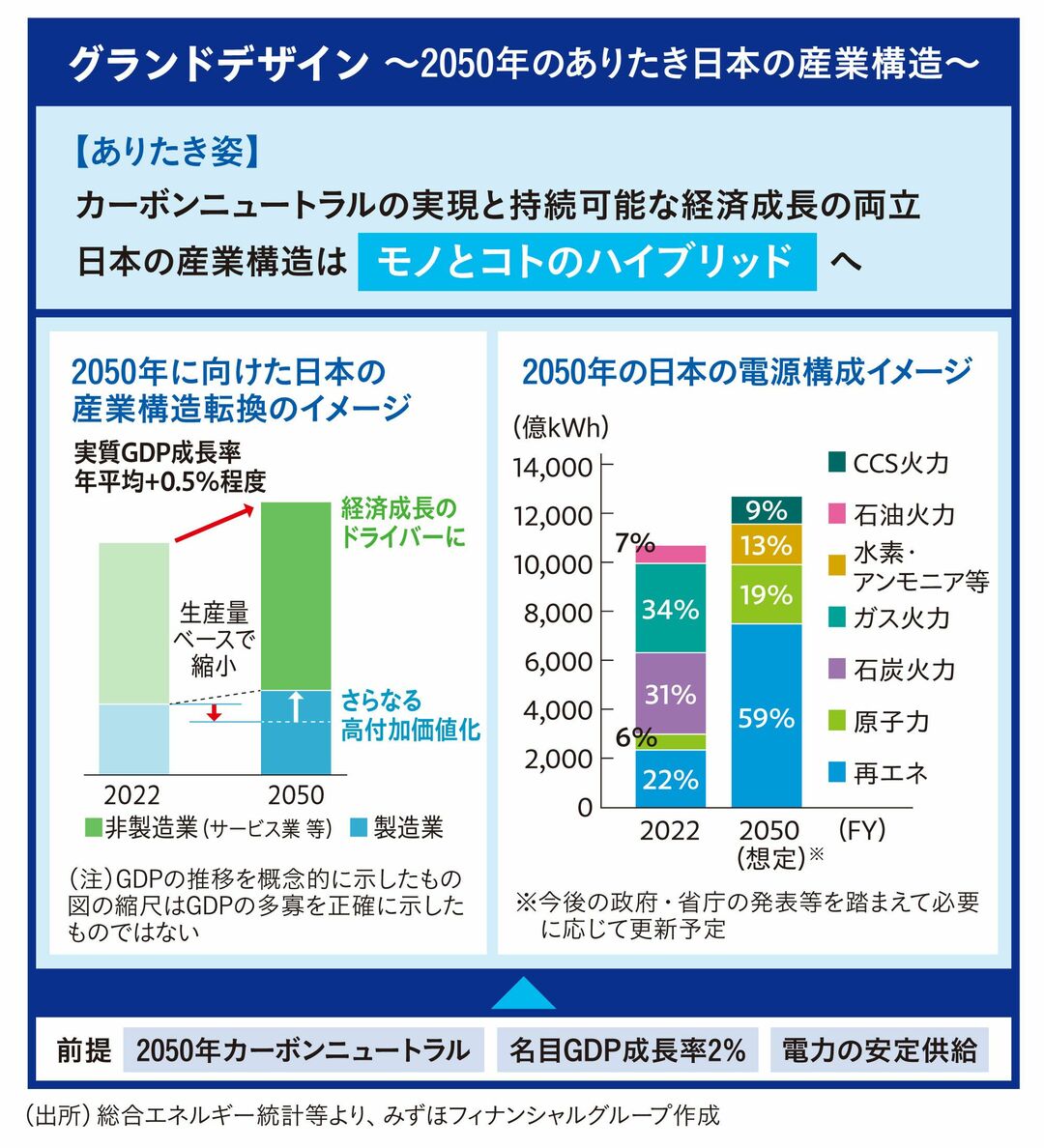

はい。〈みずほ〉では、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて「2050年の“ありたき”日本の産業構造」を検討し、グランドデザインとして公表しました※。もちろんこれはあくまでも仮説です。世の中で議論のたたき台としていただき、持続可能な社会の実現に向けた道筋を探ることに貢献したいと思っています。

https://www.mizuho-fg.co.jp/sustainability/report/pdf/msf2024.pdf

産業競争力を高めるモノとコトのハイブリッド

――「2050年の“ありたき”日本の産業構造」を実現させるために必要なこととは?

私たちは3つの条件を満たす必要があると考えています。1つ目は、カーボンニュートラルを達成して社会・経済の持続可能性を向上させること。2つ目は、持続的な経済成長。私たちはその指標を名目成長率2%の実現としました。そして3つ目は、それらの基盤となるクリーンな電力、エネルギーの安定供給を担保することです。

これは決して簡単ではないことがわかっています。日本は製造業が経済発展を牽引してきましたが、新興国の台頭などによって生産量は縮小しています。先進国内でも高い製造業比率の日本が、脱炭素を実現しながら成長を維持するには、電子部品や高機能素材といった日本が強みを持つ高付加価値領域をさらに伸ばすことが必要です。しかし日本の製造業の生産量などを予測・検証した結果、それだけでは名目経済成長率2%の実現は難しいとみています。

そこで、インバウンドやコンテンツ、医療・介護といった成長期待の高いサービス業を中核産業に育てていくことが重要です。モノ(製造業)とコト(サービス業)のハイブリッドによって、産業競争力が高められると考えています。

――産業構造転換のロジックを支える、製造業の今後の生産量なども検証されたのですね。

〈みずほ〉は、日本の産業振興を目的につくられた銀行をその源流に持ちます。そのため、基幹産業を中心に、日本全国の企業と長年にわたって深い関係性を築いてきました。加えて、半世紀以上の歴史を持つ産業調査部は、日本産業の将来を常に考えてきました。製造業や非製造業を産業横断的に検証するなど膨大な調査が必要となる今回のグランドデザイン策定は、〈みずほ〉が積み重ねてきた各産業に対する知見の集大成です。今後、産業構造の転換にお客さまと挑んでいく中でも、その知見、経験を生かして貢献したいと考えています。

産業知見と「つなぐ力」

――今後、具体的にはどのような取り組みを進めるのでしょうか。

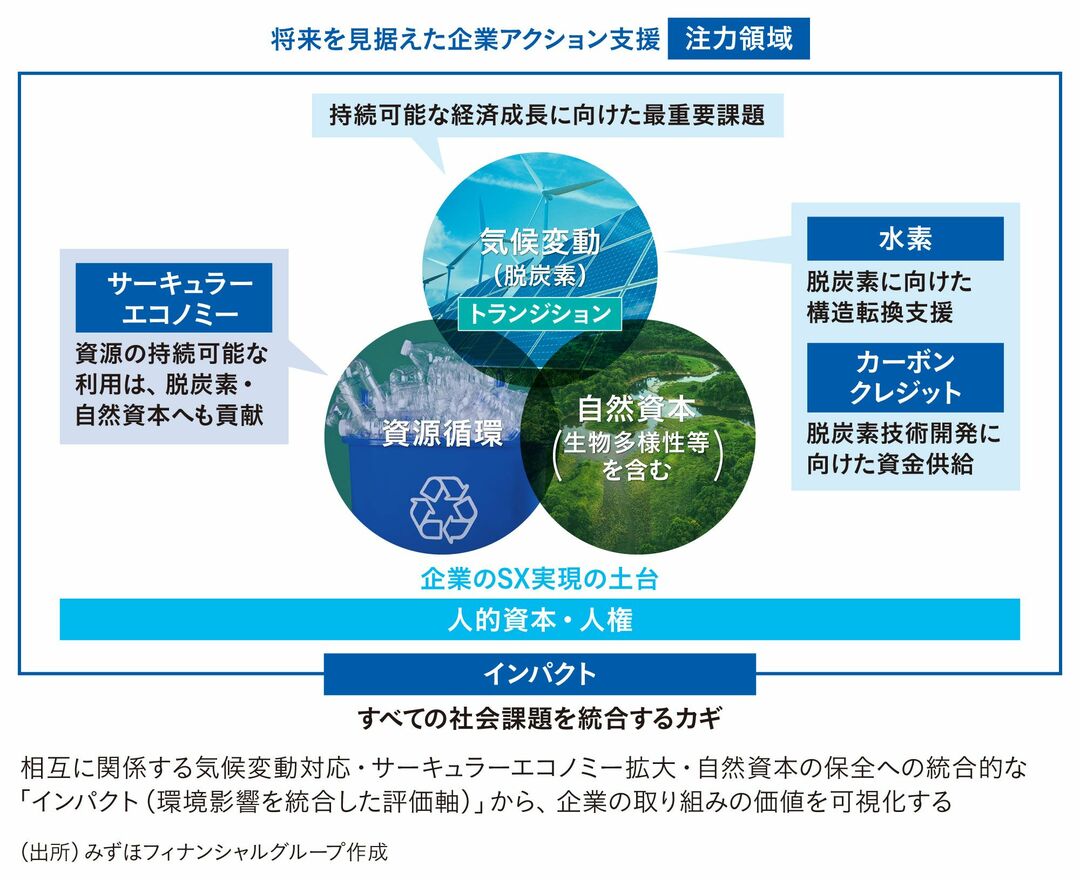

2050年のカーボンニュートラルに向けて、一足飛びではなく段階的に着実に脱炭素を進めるために、トランジションに向けた取り組みを、日本のみならずアジアでも実施していきます。

多くのアジア諸国は日本と同様に化石燃料への依存度が非常に高いという課題があります。そして、地理的条件から見ても再生可能エネルギー戦略や脱炭素に向けて抱える課題、解決の方向性が日本と共通する部分が少なくありません。だからこそ日本で挑戦している脱炭素への取り組みの付加価値はアジア市場に高く評価され求められると信じています。〈みずほ〉は黎明期からトランジションに取り組んできました。引き続きカーボンニュートラルに向けた議論をリードし、アジア各国との協調を図りながら、日本のアジアでの存在感を高めることに貢献します。

また、クリーンエネルギーにも取り組みます。〈みずほ〉では、ビジネス化に向け、水素・アンモニアなどの製造分野において2030年までに2兆円のファイナンス実行を目指す「水素2兆円宣言」を掲げました。

併せて、温室効果ガスを排出削減しきれない産業・領域の脱炭素化を実現するためにカーボンクレジットの普及に向けた基盤整備を進めています。

〈みずほ〉の最大の強みは、長年蓄積してきた産業知見と全国の取引先のネットワークです。そのためにも、企業をはじめとした産官学の皆さまと幅広く、グランドデザインをベースにいろいろな議論がしたいと思っています。

⇒「Mizuho Sustainability Focus2024」はこちら