ビジネス価値を高める「グッドデザイン賞」とは? 「有形無形のデザイン」が対象、進化する魅力

新聞紙で炊ける屋外用炊飯器「魔法のかまどごはん」

その知名度は言うまでもなく、65年以上にわたって新たな創造の気づきを生み出し、世界でも評価されてきたグッドデザイン賞。受賞作に付けることができる「Gマーク」は企業の認知度を高めるだけでなく、マーケティング、イノベーション、人材採用など、さまざまな面でメリットをもたらしてくれる。そんなグッドデザイン賞を受賞した人々はどのような考えでデザインを生み出し、社会課題を解決へと導き、どのようなメリットを得ることになったのだろうか。

まず紹介したいのは、2024年度グッドフォーカス賞[防災・復興デザイン]を受賞した、タイガー魔法瓶の屋外用炊飯器「魔法のかまどごはん」だ。

その特徴は電気やガスを使わず、新聞紙の一部(3合炊きなら、新聞紙見開き9枚・36ページ分)を使って、直火で最大5合分のおいしいごはんが炊けるというもの。キャンプで利用したり、自然災害に遭遇した場合にも活用でき、水で濡らしたスポンジで拭くだけで汚れを落とすことができる。

商品企画第2チーム 主査

村田 勝則氏

開発を担当したプロジェクトリーダーはタイガー魔法瓶 ソリューショングループ 商品企画第2チーム主査の村田勝則氏。長年、品質管理部門にいたが、入社29年目にカスタマーサービス部門へ異動し、製品の修理や保守用部品の提供、クレームなどの対応に当たっていた。その頃、チャレンジしたのが社内の新規事業公募制度(シャイニング制度)だった。

「異動前に応募したのは、母親の介護中に思いついた、みそ汁が冷めないようにする魔法椀でした。しかし、2次審査で敗退。ただ、当時から私は社名にある魔法という言葉を体現するようなものをいつか自分でも作ってみたい。そんな製品を作ることで、社会貢献したいと考えていたのです」

そんな村田氏がカスタマーサービス部門に異動したとき目についたのが、廃棄予定の炊飯器の修理・交換用の内なべだった。メーカーでは、故障、修理対応のため、一定期間、部品や内なべを保管しているのだという。一定期間が過ぎればそれらは処分される。

「残った補修用の内なべを捨てるのはもったいない。何かに使えないかと考えました。なべ自体の性能はいい。直火にも耐えられる。ごはんを炊くことに特化すれば何かに使えるのではないかと思いついたのです」

村田氏は学生時代、野外活動施設のアルバイトで飯ごう炊きがうまくいかなかった経験がある。「でも、今の自分なら知識も経験もありおいしく炊ける」という自信があった。そこで21年に廃棄予定のなべを使った直火の炊飯器を思いつき、そのアイデアが社内公募で見事合格。22年には事業化するに当たり、現在の部署に異動した。

ただ、村田氏は開発経験がなく図面も描けない。図面がなければ外部委託もできないし、予算も限られている。自分で作るしかない。かまどは、植木鉢やセメント成形などで独自に試行錯誤を繰り返し、トータルで70台以上を試作した。課題は空気を入れる穴だった。無造作に新聞紙を入れてもうまくいかない。

そこで穴を2つにして、新聞紙を右から左に交互に通すような仕組みをつくった。しかし新聞紙は空気が通らないと燃え残ってしまう。安定して火力を維持できるよう、デザイン担当者と共にかまどとなべの設置位置の関係を調整、中心をずらして煙突構造にした。しかし、当初から電気やガスを使う考えはなかったのだろうか。

「当社では炊飯器ごとに内なべと電気的なマッチングがされているため、廃棄予定の内なべを違う機種に使うことができないのです。ガスで炊くことも可能ですが、おいしさを追求したかった。日本人は昔から直火でごはんを炊いてきました。やはりおいしさを追求すると、かまどなのです。そのため、私は直火を使うことにこだわりました」

防災、キャンプ、自宅用、幅広い用途に注目が集まる

「魔法のかまどごはん」は新聞紙だけでなく、牛乳パックも燃料として使える。おいしくごはんを炊くためには火力の調節が欠かせない。火力を一定にするには、一定の強さで燃えるものが必要だ。そのため、サイズが一律なものとして、新聞紙か牛乳パックを勧めている。

「熱制御をどうコントロールするか。それが当社が電気炊飯器で培ってきたノウハウになります。実は、現在の『魔法のかまどごはん』はフラッグシップモデルの土鍋圧力IHジャー炊飯器で使うものと同じ素材でかまどを作っており、こちらは遠赤外線が出て、蓄熱性に優れています」

タイガー魔法瓶は1923年、関東大震災があった年に創業された。当時、落としても割れにくいガラス魔法瓶として知名度を上げた。それから100年の節目として、もう一度防災に寄り添うような商品を出せないか。そんな思いも村田氏にはあった。

その思いが結実し、2023年10月に発売を迎えた「魔法のかまどごはん」。購入予約を受け付けたところ、大々的にメディアに露出していたわけではないのに、2カ月弱で年間予定の注文数が埋まってしまった。その後、約1年で年間予定の4倍の注文を受けることになったという。「発売当初は、防災用やキャンプ用に使われる方が多いのかなと考えていましたが、実際には、自宅で毎日使用されているという方も想像以上に多くいらっしゃいます」。

同社はグッドデザイン賞の常連だが、村田氏にとっては2度目の挑戦で今回のグッドフォーカス賞の受賞に至った。村田氏はこう語る。

「直火を使ったのは、自分としては、会社に入っていろんな技術を学び、その技術をうまくマッチングできたうえ、自分の人生の伏線を回収した集大成の商品だと考えています。ぜひ『魔法のかまどごはん』を普段使いしてもらって、ごはんの炊き方を知ってもらったり、防災の観点から役立ててもらったりしてほしいと期待しています」

“好き”が形に 自動生クリームホイッパー「生クリッチ」

2024年度グッドデザイン賞を受賞した貝印の自動生クリームホイッパー「生クリッチ」もユニークな商品だ。ボタン1つで簡単に生クリームを泡立てられる泡立て器で、泡立て具合を自動検知し7〜8分立てに泡立てることができる。カップ一体型の設計のため、クリームが周囲に飛び散る心配もない。手のひらサイズの充電式で、持ち運びやすくどこでも使用できる。インテリアにもなじむスタイリッシュなデザインも特徴だ。

23年12月(本発売は24年3月)からクラウドファンディングサイトで販売を始めたが、開始3日間で初回入荷分が完売し、追加分も2カ月で完売するなど当初予定の20倍ほどを売り上げた。自社サイトでも本発売後に11日間で完売するなど品切れが続くほどの人気だ。開発を担当した貝印 研究開発本部 研究部 次長 兼 第二開発部 次長の小林甫(はじめ)氏は、理学博士で本人自身が「大の」生クリーム好きでもある。

研究開発本部 研究部 次長 兼 第二開発部 次長

小林 甫氏

「私以外にも、生クリーム好きが世の中にこんなにいたんだというのが正直な感想です(笑)。生クリーム好きに響いたのは、手軽に使える点だったと考えています。通常は泡立て器とボウルを用意したり、泡が飛び散ったり、何かと不便な点があります。そうした点が、ほぼ解決されていることが大きいのでしょう」

貝印といえば、包丁やひげそりなど刃物を思い浮かべる人が多いかもしれないが、実際は台所用品や化粧用ツールなど多様な商品を提供しており、貝印ブランドだと気づかないで使っている場合も少なくない。「生クリッチ」も貝印のラインナップに沿ったものだといえる。小林氏が続ける。

「21年に社内で企画部以外の社員が商品企画を応募できるアイデアコンペがあり、研究部門にいた私も参加しました。もともと生クリームが好きだったことから、提案してみたら最終審査を突破することができたのです」

いちばん苦労したのは、泡立て具合を自動で検知して止めること。生クリームが泡立ってくると抵抗が出てきて、モーターに負荷がかかる。泡立て具合とモーターの電流値に相関関係があり、泡立てのデータを取りながらアルゴリズムを考えていった。自動で泡立てが止まるポイントは7分立て。一般的にイメージされる生クリームの柔らかさに設定した。

「6~10分立てまで段階を選べるようにも考えましたが、ユーザーの使いやすさを考えた場合、やはりシンプルさを優先したほうがいいと思いました」

マーケティング本部 デザイン部 部長

大塚 淳氏

小林氏と共に開発に携わったマーケティング本部デザイン部部長の大塚淳さんも言う。「私はデザインを担当したのですが、最初から手のひらサイズにすることを考えていました。モーターやバッテリーを搭載するので制約もありますが、台所で使う家電サイズ感で、お皿やコップに近づけたいというイメージがありました」。

大塚氏は、モーターやバッテリーなどの内部構造部品を最もタイトにレイアウト。泡立てられる生クリームの最大容量を確保しつつ、それらを無理なくシームレスにつなぐ清潔感のあるデザインを模索し、生クリームや牛乳瓶などを彷彿とさせるカラーでまとめた。

また、ボタン1つで完結できる操作プロセスを検討したほか、商品のパッケージにも、グローバルでもアピールできるようシンプルさと素材感を際立たせた。ちなみに大塚氏はグッドデザイン賞の受賞経験者。受賞するには正しくデザインしていること、そして貝印デザイン部門が品質を担保していることが必要だという。「今回も外観と機能性をどう統一して、いかにシンプルなたたずまいにしていくか。そこに集中しました」。

主なユーザー層は40~50代。女性が7割で、男性が3割というのも興味深い。「こちらの狙いどおり、お客様からは、泡が飛び散らないし、洗いやすい、ボタンを押せば作ってくれるので、その間、別の作業ができるなどの声が返ってきています。一時的ではなく、末永く気軽に日常的に使ってほしいと思っています」(小林氏)。

グッドデザイン金賞・自動倉庫ソリューション「ラピュタASRS」

そして、見事2024年度グッドデザイン金賞に輝いたのがラピュタロボティクス(Rapyuta Robotics)の自動倉庫ソリューション「ラピュタASRS」だ。「ラピュタASRS」は、柔軟性と高い生産性を兼ね備えたまったく新しい自動倉庫で、アンカーレスでネジを使わず、ブロックのように自由自在に設置でき、既存の倉庫でも導入が可能。独自設計のピッキングステーションによって、歩行を極力減らした高い生産性を実現している。

現在、物流分野を取り巻く環境は厳しい。少子高齢化によって労働力確保が難しくなる一方、EC市場の拡大などにより業務は増え、人材不足が大きな社会課題となっている。しかも、自動倉庫を導入するには新たな施工や導入コストもかかり、既存倉庫への導入は難しいのが現状だ。しかし、ラピュタロボティクスでは社会課題解決のため、誰でも簡単に導入でき、高い保管効率と生産性の両立が可能な自動倉庫を目指し、開発を進めてきた。

代表取締役CEO

モーハナラージャー・ガジャン氏

同社は多くの著名研究者を輩出したチューリッヒ工科大学発の多国籍ベンチャーで、2014年に設立された。物流に特化したロボティクスメーカーで、ピッキングアシストロボット市場シェアでは、ここ3年、連続で1位を獲得している(同社調べ)。創業者の一人で現在、同社代表取締役CEOを務めるモーハナラージャー・ガジャン氏はスリランカ出身だ。

「通常、ECで注文を受けると人がカートを押しながら注文をさばいていきますが、その間、商品の棚ごとに50~60秒歩くことになります。そこから商品を探しピッキングするまでに約16秒。トータルで70~80秒かかります。しかも保管では、人の手が届く高さに商品を置かなければならず、人やカートが動くための通路も必要になります。つまり、倉庫には時間のかかる作業や余分な空間があるのです。しかし『ラピュタASRS』を使えば、高さの制限はなくなり、ロボットが商品を集めてくれるので、ピッキングの時間は大幅に短縮できます。倉庫の効率性と人の生産性を高めることができるのです」(ガジャン氏)

ちなみに同社は自律走行搬送ロボット「ラピュタPA-AMR」で、23年度のグッドデザイン賞を受賞している。

今回、金賞を受賞した自動倉庫ソリューション「ラピュタASRS」は生産性が高く、シンプルな導入を実現し、どんな倉庫でも導入できることが大きな価値となっている。しかも、その開発期間は1年弱と短い。

開発を担当したエンジニアの内藤真哉氏は次のように語る。

Senior Mechanical Engineer

内藤 真哉氏

「構造設計はゼロからイチを生み出すように、形がないところから始まります。条件としては樹脂を使って、ネジも使わず、ブロック玩具のように組み上げたいというリクエスト。しかし、ブロック玩具のようにきっちり組み上げれば、地震があれば壊れてしまいます。いわゆる『遊び』が必要で、樹脂の強度も含め、宮大工さんの木組み技術を使った、純日本木造建築の伝統工法のように、どう組み合わせるのかに苦心しました」

一方、デザイン面ではどういった工夫があったのだろうか。

デザインを担当した、ヴィータサロ・ユホ氏はこう語る。

VP of Design

ヴィータサロ・ユホ氏

「とくにデザインでは、ロボットがセンサーで判別できるよう色にも技術的な意味があります。BtoBの商品でありながら、きれいでわかりやすいプロダクトであること、つまりコンシューマーデザインのような感じで見せることに努めました。BtoBのお客様も結局はコンシューマーなのですから」

デザインだけでなく、ソフトウェアについてもAIを活用した高度な技術が使われている。

商品戦略を担当する田和努氏は「ロボット群制御技術といって、ロボットの複数台制御をすることが可能となっています。全フロアをロボットが走行し、保管と同時に生産性を両立し群制御できます。多くのロボットをいちばん効率よく、オンタイムで制御することが当社の最も得意な技術です。それが今回の『ラピュタASRS』に活用されているのです」と話す。

Head of Strategic Production Initiatives

田和 努氏

ガジャン氏はデザインの力について次のように話す。

「開発段階でエンジニアにはゴールが見えていますが、投資家や取引先にプレゼンテーションするときには、一般の人にもわかるようなデザインが必要になります。まだ実物がない段階で、CGを使ってどうデザインで相手を納得させるのか。あるいは、自分の倉庫にソリューションを入れるとどう変わるのか。まずは見せて、わかってもらうことが不可欠なのです」

こうして生まれた自動倉庫ソリューション「ラピュタASRS」は今回グッドデザイン金賞を受賞した。ソフトウェアとハードウェアのデザインの両方が備わっていて、物流問題という社会課題の解決にも貢献している。さまざまな側面が評価された受賞作だといえるだろう。ガジャン氏もこう述べる。

「今のグッドデザイン賞は、とてもユニークな応募ができます。BtoBの会社でもアイデアと努力次第で金賞を獲得できるのです。ベンチャーである私たちがグッドデザイン賞で評価されたことは、取引先にも一般的にも波及効果があります。皆さんが知っている賞だからこそ、伝わりやすい。今回の受賞を生かし、今後もビジネスの拡大を図っていきたいと考えています」

自社商品の魅力を広く内外に知らしめることができるグッドデザイン賞。応募対象は、生活用品から、デジタルアプリ、取り組みなど有形無形を問わない、あらゆる「デザイン」だ。また、新商品・新サービスだけではなく、既存の商品、サービスも対象なので、ぜひ、今年のグッドデザイン賞にチャレンジしてみてほしい。

遊具研究プロジェクト 「RESILIENCE PLAYGROUNDプロジェクト」

2024年度 グッドデザイン大賞を受賞したのは、ジャクエツの「RESILIENCE PLAYGROUND プロジェクト」だ。医療的ケア児の「遊びたくても遊べない」という課題を克服すべく、「障害の有無にかかわらず誰もが遊ぶことができる遊具」の開発を実現した。さまざまな個性を持つ子どもたち・医師・ケアスタッフ・遊具デザイナー・地域住民が携わり開発された3つの遊具。遊具をきっかけに遊び場に参加できる人が増え、誰もが自分らしく楽しいと感じられる社会をつくることを目指しているそうだ。

2024年度 グッドデザイン大賞を受賞したのは、ジャクエツの「RESILIENCE PLAYGROUND プロジェクト」だ。医療的ケア児の「遊びたくても遊べない」という課題を克服すべく、「障害の有無にかかわらず誰もが遊ぶことができる遊具」の開発を実現した。さまざまな個性を持つ子どもたち・医師・ケアスタッフ・遊具デザイナー・地域住民が携わり開発された3つの遊具。遊具をきっかけに遊び場に参加できる人が増え、誰もが自分らしく楽しいと感じられる社会をつくることを目指しているそうだ。

患者が主体となる透析の仕組み 「セルフ透析システム」

2024年度 グッドフォーカス賞 [新ビジネスデザイン]を受賞した、alba labとOasis Medicalの「セルフ透析システム」は、患者が主体となる透析の仕組みだ。定期的な透析が必要な患者にとって、透析と社会生活の両立は大きな課題だ。このシステムでは日本透析医学会のガイドラインに準拠し、透析の回数や時間を増やす仕組みや、施設主導でなく患者主導の仕組みをデザインすることで、患者自身のQOL(生活の質)向上、社会生活の選択肢拡大にも寄与したことを評価されての受賞となった。

2024年度 グッドフォーカス賞 [新ビジネスデザイン]を受賞した、alba labとOasis Medicalの「セルフ透析システム」は、患者が主体となる透析の仕組みだ。定期的な透析が必要な患者にとって、透析と社会生活の両立は大きな課題だ。このシステムでは日本透析医学会のガイドラインに準拠し、透析の回数や時間を増やす仕組みや、施設主導でなく患者主導の仕組みをデザインすることで、患者自身のQOL(生活の質)向上、社会生活の選択肢拡大にも寄与したことを評価されての受賞となった。

果物用段ボール 「フルーツボックスシリーズ」

2024年度 グッドデザイン・ベスト100を受賞したのは、丸定の「フルーツボックスシリーズ」だ。「フルーツ王国山形」の魅力を伝えるために開発された果物用段ボールは、昔ながらのデザインから、若い生産者や消費者をターゲットとしたカジュアルなデザインへと変更するだけではなく、徹底的な市場調査や生産者への聞き取り、試作、検証を行うことで、使い勝手のよい形状を追求。段ボールの特性も生かした「低価格」「環境配慮」「簡単・安全な組み立て」を実現した。

2024年度 グッドデザイン・ベスト100を受賞したのは、丸定の「フルーツボックスシリーズ」だ。「フルーツ王国山形」の魅力を伝えるために開発された果物用段ボールは、昔ながらのデザインから、若い生産者や消費者をターゲットとしたカジュアルなデザインへと変更するだけではなく、徹底的な市場調査や生産者への聞き取り、試作、検証を行うことで、使い勝手のよい形状を追求。段ボールの特性も生かした「低価格」「環境配慮」「簡単・安全な組み立て」を実現した。

新しい教育のあり方 「スタディツアー〜地域と生徒の未来創造の旅〜」

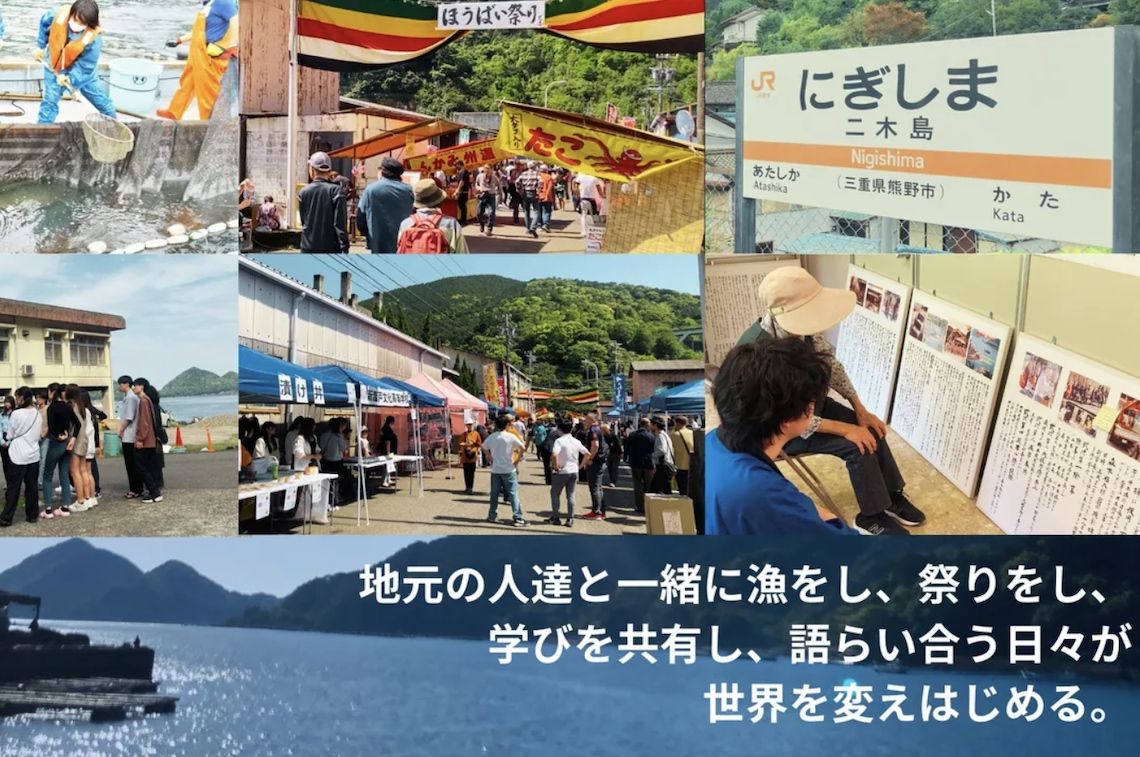

2024年度 グッドデザイン金賞を受賞した、新渡戸文化学園の「スタディツアー〜地域と生徒の未来創造の旅〜」は、生徒が修学旅行を通じて、自分の価値観の外に出る暮らしと体験をする取り組み。従来の消費型の修学旅行ではなく、生徒自らが「共創」をテーマに連携してくれる地域の中から、行き先を選択。その地に赴き、古くから残る持続可能な社会に向けての知恵や人のつながりを体感することで、今ある社会課題を超えた未来を創造する活動へとつなげていく。

2024年度 グッドデザイン金賞を受賞した、新渡戸文化学園の「スタディツアー〜地域と生徒の未来創造の旅〜」は、生徒が修学旅行を通じて、自分の価値観の外に出る暮らしと体験をする取り組み。従来の消費型の修学旅行ではなく、生徒自らが「共創」をテーマに連携してくれる地域の中から、行き先を選択。その地に赴き、古くから残る持続可能な社会に向けての知恵や人のつながりを体感することで、今ある社会課題を超えた未来を創造する活動へとつなげていく。