来るか第4次産業革命、世界の構図変えうる新技術 なぜ巨大企業が「量子コンピューター」に注目?

人のあり方を変える「量子コンピューター」の魅力と可能性

――お2人は、なぜ量子コンピューターの世界に飛び込んだのでしょうか。

北川 量子コンピューターの世界に入った理由は、「人類にとって大きな一歩である」ことに尽きます。私たちの人生は約100年。その中で、人類のあり方を変えるような技術に取り組める機会はそうありません。

QuEraは量子コンピューターを実用化するに当たり、間違いなく優れたチームと技術を備えた企業であり、私の物理と経営の両方の経験を存分に生かせると考えました。

寺部 私は、量子コンピューターはデジタルの次の大きな革命だと思っています。自動車業界でハードウェアの研究者をしていた10年前、量子コンピューターの商用マシン登場のニュースを見て衝撃を受けました。

ハードウェアの革新が世の中を変えていくことは、デジタルの世界で証明されています。これは社会を大きく変えるだけでなく、自動車産業に続く日本の大きな基幹産業になるものだと感じました。

量子コンピューターは、特定の問題に対して従来の約1兆倍といった超高速な計算を可能にします。治らなかった病気が治る薬を生み出したり、気候変動問題の改善につながるような新材料が生まれたりと、さまざまな社会課題を解決していくと考えられます。私たちがまだ想像できない新しい可能性を開く技術です。

寺部 雅能(てらべまさよし)氏

経済産業省・NEDO 量子・古典ハイブリッド技術のサイバ-・フィジカル開発事業の技術推進委員長など複数の委員、文科省・JSTの量子人材育成プログラムQ-Quest講師、海外量子スタートアップ顧問を務める。過去に東北大学客員准教授

――具体的に、量子コンピューターはビジネスにどんなインパクトを与えるのでしょうか。

北川 最も近いタイムスケールで、かつ大きな影響としては「実験科学を計算科学に変え、科学的な発見を何万倍にも加速する」ことだと考えています。

とくに私が注目しているのは化学と材料です。「こんな物質があれば技術革命を起こせる」といわれている未発見の物質は大量にあります。例えばリチウムバッテリーの容量を数倍にしたり、空気中の二酸化炭素を固定化したりといったことが可能になるでしょう。

日本企業はとくに化学化合物製造プロセスにおけるすり合わせが得意だといわれています。量子コンピューターにより新しい化合物の発見が加速すれば、その製造過程に強みを持つ日本企業は大きく躍進できる可能性があり、とても楽しみですよね。

北川 拓也(きたがわたくや)氏

メルカリ社外取締役、公益財団法人 Well-being for Planet Earth理事。過去に楽天常務執行役員、CDO(Chief Data Officer)兼楽天技術研究所グローバル所長として、AI・データの責任者と研究所の所長を兼任。元理論物理学者

寺部 そうですね。そのほかにも効率的な交通制御をすることで渋滞をなくしたり、創薬のスピードを大幅に上げたりと、多くの業界にさまざまな角度で変革が起こると考えられます。

北川 もう1つ、私が期待しているのは、AIとの組み合わせです。AIは今、各業界で大きな注目を集めており、多額の投資“待ったなし”の状況です。注がれている投資によって急速に進化するAIに量子コンピューターを掛け合わせることで、量子コンピューターの進化を何倍にもブーストでき、ひいては世界を進化させることができるのではないか。それが、私が考える1つのサクセスストーリーで、とても楽しみにしています。

技術で世界の構図が一変する、経営者が持つべき視点

――量子コンピューターの活用に関し、企業の課題はどんなことがありますか。

寺部 いくつかありますが、1つは量子コンピューターの奥深さです。量子技術の活用を探索されている企業の方々から、「技術が難しすぎて、何から手をつけたらいいかわからない」という声が聞かれます。

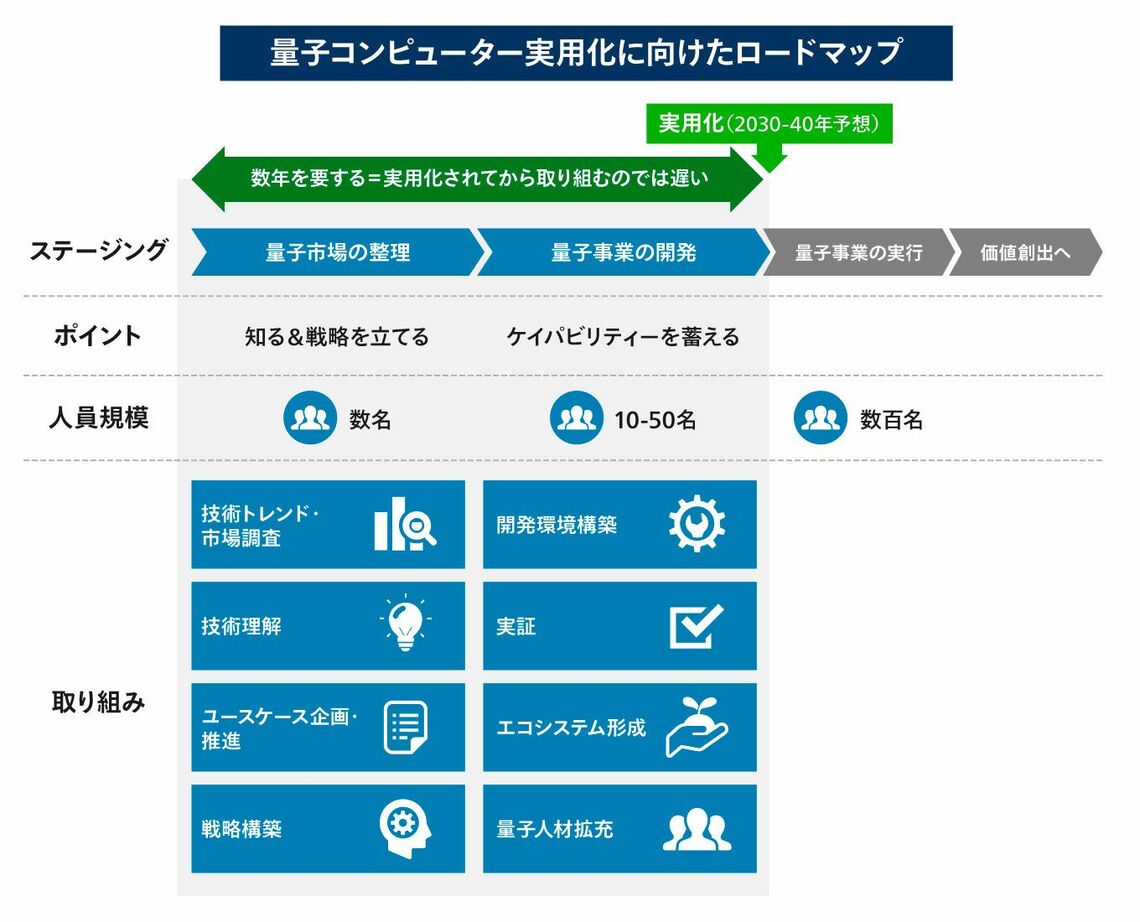

だからといって様子見し、いざ実用レベルのマシンが登場したタイミングで着手しても、出遅れてしまうでしょう。今、世界では熾烈な開発競争が行われており、先見性ある企業が取り組み始めています。生成AIの急速な発展と普及からもわかるように、キャッチアップしている間に、先行企業はどんどん先を進んでしまいます。

北川 実際に半導体やクラウドといった主要なテクノロジーでは、残念ながら日本は主導権を海外に奪われました。一度そうなってしまうと、後から取り返すことは非常に難しいですよね。これは、日本の痛々しい記憶です。

一度後れを取った後でその状況を覆せるのは、次に技術のパラダイムシフトが起き、世界の構図が変わる瞬間しかありません。しかし、革命が起こるレベルの技術革新は、数えるほどしかありません。間違いなくその1つである量子コンピューターで負けてしまうのは悲しいですよね。

CPU、GPUの次にくるとされる「QPU」(量子プロセッサー)で世界に勝てるよう、日本企業の経営者は戦略を立てるべきだというのが私の考えです。QuEra Computingでは日本の企業が戦略と戦術を立てられるよう、われわれのノウハウを生かしてお手伝いしたいと考えています。デロイト トーマツともこの領域で協業していくつもりです。

量子コンピューターに「触れる経験」の重要性

経営者は、ロードマップを整理して具体的な取り組みを進める必要があるだろう

――量子コンピューターを活用したい企業には、どんな考えが必要でしょうか。

寺部 何から手をつけたらいいか迷う企業が多い中、私がお伝えしているのは「まずは実機を触ってみましょう」ということです。

実機を使うことで量子コンピューターの現状を体感できます。その結果、「今はまだこのレベルなのか」「もっとすばらしいテクノロジーを想像していた」と感じるかもしれません。しかし、現時点での不足な面も理解したうえで将来像を考える姿勢が必要です。

実機を使った体験を踏まえて将来像を描き、自社が思い描くユースケースはいつどのように実現するかといったバックキャストで戦略を立てる。こういった手触り感のある戦略策定が重要です。そこから取り組むことによって、新たなユースケース創出や社会実装の促進ができると考えています。

日々技術革新が起こり続ける量子コンピューターの世界も、このようなスタンスで取り組めば、新たなトレンドに対しても戦略を更新し続けることが可能です。われわれデロイト トーマツ自身も、実機を活用した実証に取り組むことで最先端の知見を獲得し、それを土台としてさまざまな企業の戦略構築や実証の支援を行っています。

北川 実機に触れる重要性はおっしゃるとおりですね。私も過去に苦い経験があります。私の尊敬する人が夢中になっている技術について、当時は基本的な情報をさらっただけで、実際にその技術に触れて深く理解しようとしなかったために、何年か後にその技術がブレークして「時代を読み間違えた」と反省したことがありました。

物事の価値を見誤り、判断を間違えることは誰にでも起こりえます。これが企業レベルになれば、致命的なことになりかねません。とくに日本企業は、ハイレベルな技術はあっても情報不足や経営層の理解が足りないためにビジネスチャンスを失うリスクがあります。

それを回避するためには、まず人材育成が不可欠です。技術に100%注力し、正しく深く理解できる人材を、少なくとも数人は育成する必要があります。それを怠ると、企業は情報不足に陥り、未来を読み違える事態に直面するでしょう。

実機に触れながら量子コンピューターのリアルを理解するうえで、QuEraでは2022年からクラウドサービスも提供しています。ご興味がある方は、ぜひわれわれにご相談いただけたらと思います。

異なる強みを持ちつつビジョンが通じる、2社が目指すもの

――デロイト トーマツとQuEra Computingが戦略的協業を開始した理由、両者の強みはどこにありますか。

北川 QuEra Computingは量子コンピューターを開発しているハードウェア企業です。ハードウェアの技術に磨きをかけて、いいプロダクトを提供するのがミッションです。

一方、デロイト トーマツはクライアント支援が得意です。量子コンピューターのユーザーを増やし、ユースケースを拡大しエコシステムをつくっていく。これはQuEraにとって非常に重要ですが、単独ではできません。

そして、何よりデロイト トーマツは、量子コンピューターで描く世界観やビジョンが当社と通じ合っているので、パートナーとして心から信頼しています。異なる強みを持った2社が連携すれば、よりよい未来をつくり出せると確信しています。

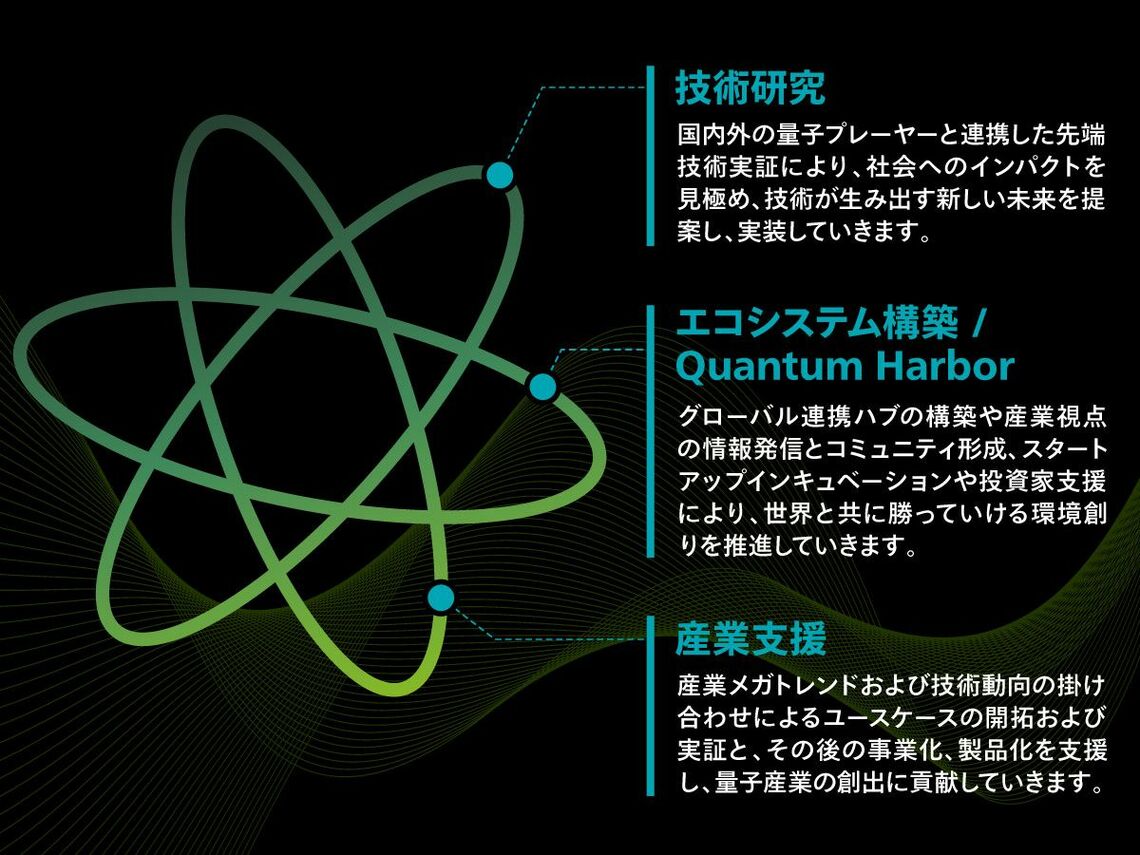

寺部 当社は量子コンピューティングで日本に強い産業をつくり出したいという想いで、技術研究、エコシステム構築、産業支援の3つの柱で取り組んでいます。クライアントからの依頼ありきではなく、自らがR&D( Research and Development、研究開発)をしています。

量子プロジェクトにはさまざまなインダストリーの専門家がいるだけでなく、アカデミアの方の採用も進めており、研究力も大きく向上しています。

こういったケイパビリティーを生かして、QuEra Computingと連携しながら、日本企業のエンジニア育成やさまざまなユースケースづくりなどを推進していきたいと思っています。社会課題を解決する実例を次々につくり上げていきたい。そう意気込んでいます。

>デロイト トーマツ、量子コンピュータ開発の米QuEraと日本での量子産業発展の加速を目指す戦略的協業を開始(ニュースリリース)

>デロイト トーマツが描く量子産業の展望 - 量子コンピュータが切り開く未来(対談記事)