「非IT×非定型」業務の意外なニーズ BPO市場のブルーオーシャン?

拡大予想のBPO市場。「非IT」系に伸長の余地あり

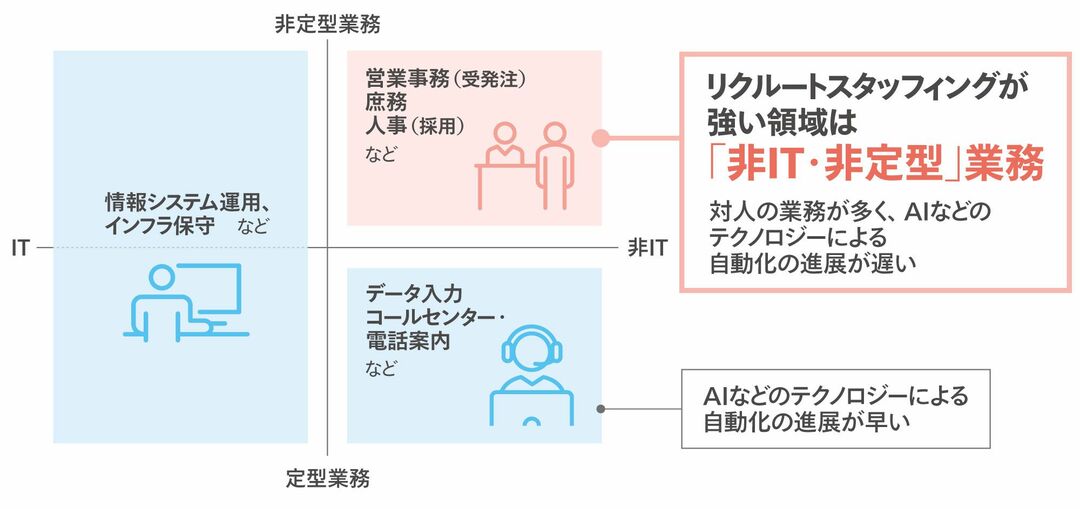

BPO市場が伸びている。2022年度の市場規模は、前年度比3.0%増の4兆7020億円。今後も成長が見込まれ、27年度には5兆3159億円に拡大すると予測されている。ただ、伸び方には差異がある。22年度の市場のうち、情報システム運用やインフラ保守などのIT系は前年度比3.5%増だったのに対して、コールセンターや営業事務などの非IT系は前年度比2.4%増にとどまった※。

また、非IT系の中でも違いがある。一口に非IT系と言っても、データ入力やコールセンターのようにマニュアルがあって定型処理できる業務と、営業事務や庶務、人事のように非定型な処理が求められる業務がある。リクルートスタッフィングでBPO事業を担当する執行役員、宮本秀真氏は市場の状況を次のように解説する。

ビジネスソリューション営業統括部

宮本 秀真 氏

「非定型業務はBPO市場への取り込みが進んでいません。非定型業務は担当者のスキルや知識に依存するため、外注には手間がかかる。例えば、業務内容が不透明な部分を明確にし、標準的な手順にする必要があります。これはAIなどのテクノロジーを使って業務を自動化するためにも重要。しかし非定型業務の場合、業務が複雑なために難しいこともあります。それらがネックになって、これまでBPOベンダーは非定型業務を積極的に受けづらかったと考えられます」

非定型業務のBPO活用が進まなかった背景には、業務のボリュームも関係している。コールセンターのようにセンターで対応する定型業務は多くの人員を必要とするケースが多く、それゆえに人手を必要とする企業にとって外部化のメリットが大きかった。一方、非定型のバックオフィス業務は比較的小規模であるケースが多い。企業は契約社員や派遣社員を迎え、自社でマネジメントができたため、BPOが選択肢に挙がりづらかった。

※矢野経済研究所「BPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)市場に関する調査(2023年)」(2023年11月14日発表)を参照

人材派遣とセンター型BPOの間にエアポケットがあった

BPO市場が拡大する中で開拓が進まなかった「非IT×非定型」業務だが、あえてこの領域を強化しているのがリクルートスタッフィングだ。BPOベンダーには、BPOを専業で提供しているベンダーと、人材派遣などの総合人材サービスの1つのメニューとして提供するベンダーがある。リクルートスタッフィングは後者だ。人材派遣を中心に成長し、1996年から事務領域のBPO事業もスタートさせている。

同社は近年、BPO事業に本格的に力を入れ始めた。以前に人材派遣事業を担当していた宮本氏は、その背景をこう明かす。

「これまで人材派遣サービスを利用される企業と関わる中で、業務内容やポジションによっては派遣よりBPOが適しているのでは、というケースも見受けられました。とくにバックオフィスなどの定型化が難しい業務においては、当社の専門知識を持つスタッフが一括してプロジェクトを管理することで、効率の向上が期待できます。こうした経緯から、企業のニーズに柔軟に対応できる選択肢を提供するため、BPO事業にも注力することにしました」

人材派遣の現場からのニーズに拠っているだけに、プロジェクトの多くは、センター型ではなく顧客企業のオフィス常駐型だ。現在は大手企業を中心に約200社、300ほどのプロジェクトが稼働中。営業受発注や人事・採用などの非定型業務に強く、1件当たりの規模は、従来なら人材派遣がカバーしていた3人の小規模から、センター化するほどの規模でもない十数人の中規模まで。これまで定型大規模BPOと人材派遣の間のエアポケットにあった、間接業務が主戦場になっている。

高い定着率の背景にあるリクルートグループ流人材マネジメント

「非IT×非定型」業務のBPO市場は、ある意味でブルーオーシャンだ。しかし、魅力のある市場なら、いずれ業界内で競争が激化するだろう。その中で同社はどのような強みを発揮できるのか。

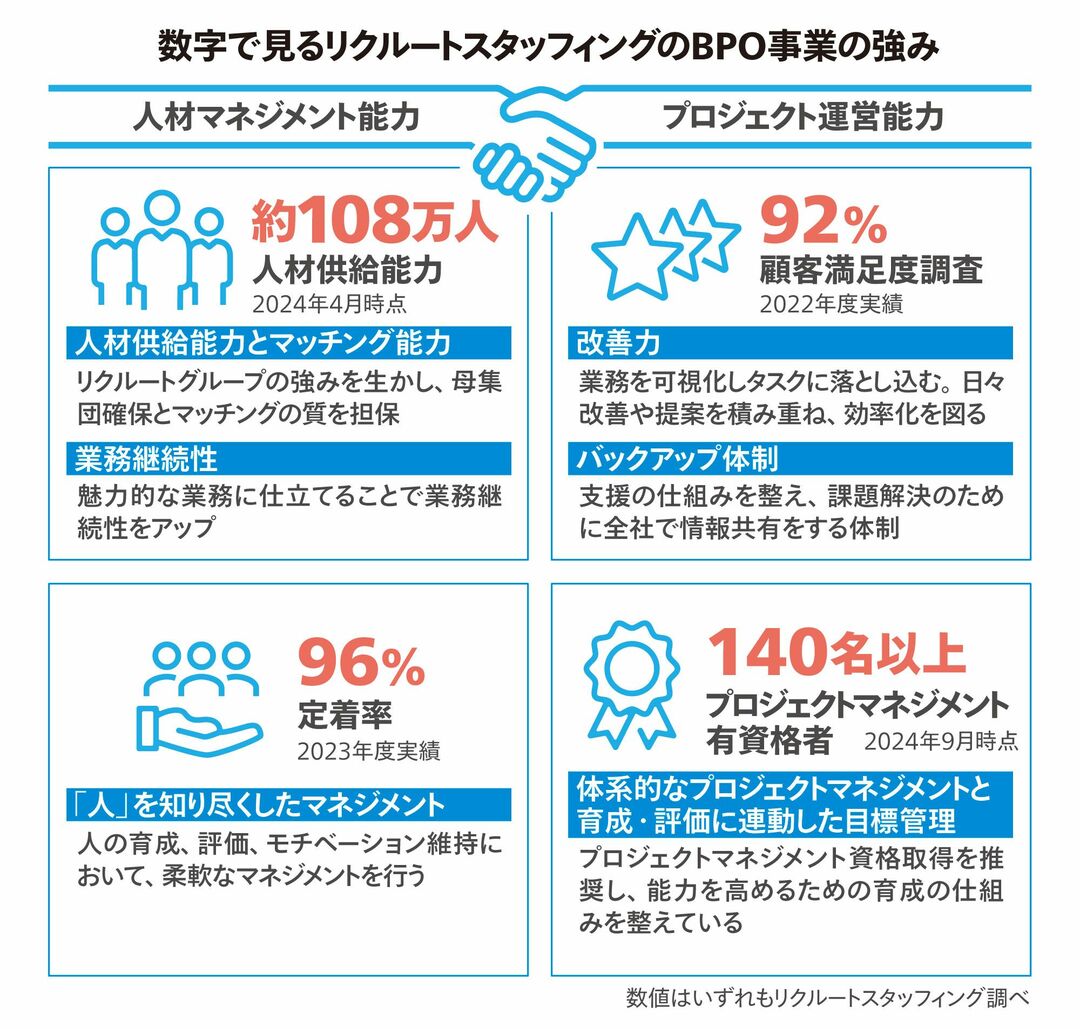

まず強調したいのが、オペレーションスタッフの定着率の高さだ。定着率が高いとスタッフの熟練度が増してプロジェクトが安定化するが、同社のBPO事業の定着率は96%の高さを誇る。なぜ高い定着率を実現できたのか。BPOソリューション営業部部長の高島理沙子氏は、リクルートグループ流の人材マネジメントを挙げた。

BPOソリューション営業部 部長

高島 理沙子 氏

「リクルートには『Will-Can-Must』というマネジメントアセスメントがあり、全従業員が自身の目指したい姿に近づけるよう、サポートしています。BPOで働くスタッフの方のスキルや経験を理解し、最適な業務アサインや共通の物差しでの評価、担当業務でどんな貢献をしているかの可視化など、頑張りたいと思える環境づくりに注力しています。こうした人材を大切にするマネジメントが定着率の高さにつながっています」

アサイン時点でのマッチングも定着率の高さに貢献している。同社の派遣登録スタッフ数は約108万人。人材派遣事業では膨大な登録者の中から経験やスキル・志向などから適切なスタッフを派遣先企業とマッチングするが、そのノウハウをBPO事業でも活用する。そのうえ、積極的にモチベーション管理を行い、プロジェクトの安定性を高めている。

ブラックボックス化した業務も可視化する「業務設計力」に強み

強みはほかにもある。高島氏がアピールするのは「業務設計力」だ。定型業務であれば、企業側ですでにマニュアルや業務フローが整理されている場合が多く、BPOベンダーはそれらをほぼそのまま引き継ぐことが可能。しかし、非定型業務は属人的で、どこでどのような作業があるのか見えづらい。顧客にマニュアルを確認しても、「マニュアルはない」「5年前に作ってから改訂していない」といったケースが珍しくない。

「属人的な業務を可視化して業務設計するのが、約40人のプロジェクトデザイナー部隊です。デザイナーは特定の業界や職種の経験が豊富で、顧客の業務についても詳しい。その部隊が現場の業務や課題を丁寧にヒアリング・調査したうえで、業務フローの改善やツールで自動化するなど、効率化の提案を行います。そのためBPOの要件が明確に決まっていなくても問題ありません」(高島氏)

課題の洗い出しにまで手が回っていなくても、伴走しながらスタートできる点が顧客から好評だという。また、改善の提案を行うのはプロジェクトの入り口だけではない。立ち上げ後のオペレーション運用部隊も、日々の業務の中で気づいた点を顧客にフィードバックする。

改善策として、生産性向上のために適したスタッフ数を提案することもある。もし4人の業務が提案によって3人で済めば、同社の売り上げは減ってしまう。しかし、宮本氏は「それでもいいから改善提案を」と方針を示しているという。

「BPOサービスを活用することで生産性が向上することを顧客が実感してくだされば、受託業務の前後の業務や他部門の業務も任せていただけるかもしれません。事業の売り上げを伸ばすためにも、現場には業務改善に徹してほしいとお願いしています」(宮本氏)

事務に関するさまざまな悩みに柔軟に対応可能

実際、同社のプロジェクトには小さく始めたものが顧客に評価され、その後、規模が大きくなったものも多い。かつて住信SBIネット銀行には、2部門にまたがる10のグループがあった。当初そのうち3グループの非定型業務を受託。一般には外注に出さないレベルの細かな事務処理を担っていた。すると他グループからも「事務アシスタントが欲しい」との声がかかった。その後、顧客社内で改組があり10から5グループとなったが、今では5グループすべての事務を引き受けている。

「5グループはそれぞれ業務が違うので全体をセンター化して受けるのは難しいですが、私たちは柔軟に対応が可能です。また、グループで共通する作業を集約することで効率化も図れます。顧客には『これまでこのような形で引き受けてくれたBPOベンダーはなかった』と評価いただいています」(高島氏)

同社は今後、BPO事業のさらなる成長を目指していく。

「課題や悩みがあってもどこから手をつけていいのかわからないという企業は少なくありません。私たちが今掲げているのは『Client Success Maker(顧客の生産性向上を実現する集団)』。人材派遣だけでなくBPOも含め、各社にぴったりな提案ができればと思っています。事務の生産性向上や人手不足といったお悩みがあれば、まずは気軽に声をかけていただきたい。これまで培った“現場力”や業務設計のノウハウを生かしてサポートします」(宮本氏)