Suicaデータの統計レポート「駅カルテ」活用法は 駅の消費ポテンシャルを把握できるメニューも

データマーケティングユニット マネージャー

石田 雄一 氏

駅利用者の購買力を算出

JR東日本の駅周辺のマーケティングに寄与する、新たなツールをご存じだろうか。Suicaデータと公的統計を掛け合わせ、駅利用者の潜在的消費力を算出できるレポート「駅カルテ 消費ポテンシャル」が2024年10月にリリースされている。「駅カルテ 消費ポテンシャル」によって、駅ごとに、利用者数と利用者からの購買力を金額ベースでリサーチすることができる。JR東日本で「駅カルテ 消費ポテンシャル」を担当する、マーケティング本部 戦略・プラットフォーム部門データマーケティングユニットの石田雄一マネージャーは、次のように説明する。

「国勢調査などの公的な統計情報で、駅周辺の居住者の年収などのデータは得られますが、訪問者の属性や購買力はブラックボックスでした。しかし『駅カルテ 消費ポテンシャル』では、Suicaデータから得られる訪問者の発駅情報と、公的統計から得られる発駅の年収情報や支出情報を掛け合わせることで、訪問者を含めた、駅利用者の購買力を算出できます。

居住者・訪問者の両面から、金額ベースで消費ポテンシャルの予測が可能となったことで、例えば、小売業における出店戦略や業態選択の精緻化にもつながるでしょう。

また、不動産開発や都市計画においても、期待される購買力を考慮した意思決定が可能となり、エリア特性に応じた適切な投資判断が促されるのではないでしょうか。

さらに、調べたい対象の駅と類似度の高い上位10駅を自動算出する機能により、他駅との比較が容易にできます。ポテンシャルとして表示される金額のすべてがその駅で消費されるわけではないため、私たちとしても、比較することに意味があると考えています。

市場特性や開発余地をより明確に把握し、駅を利用する方々の実態に合った商業施設などの新設や再開発などが実現すれば、駅周辺をはじめ沿線価値の向上にもつながると期待しています」

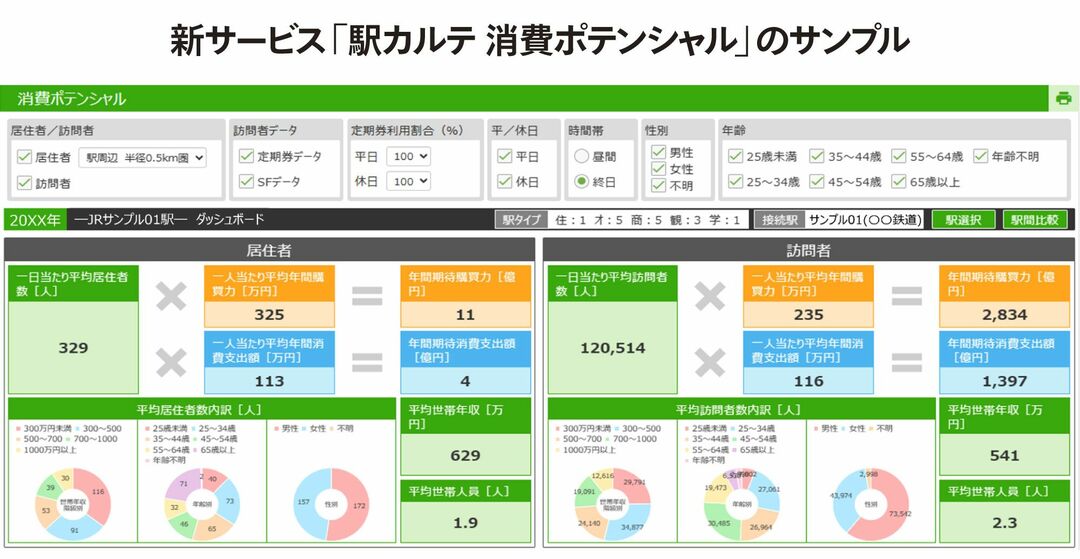

Suicaデータと、国勢調査などの公的統計データを掛け合わせることで、該当駅周辺の消費の可能性を可視化。対象駅と対象年次を入力すると、居住者、訪問者それぞれの1人当たり平均年間消費支出額が表示される。類似駅との比較も可能で出店計画などの参考となる

Suicaデータで駅の利用実態を可視化

基となるサービス「駅カルテ」は累計1億枚以上発行されているSuicaが蓄積している、利用者の属性(性別、生年月、定期券区間)や利用履歴(乗降駅、改札口、利用日時)に関する膨大なデータを活用。首都圏エリアを中心としたJR東日本の約600駅について、駅利用者数や属性のほか、通勤・通学区間、さらには商圏を多角的に見える化するツールとして2022年5月に販売開始された。石田氏は続ける。

「『駅カルテ』の強みは、実際のSuica利用データに基づいた、高精度なレポートであることです。通勤・通学者数、利用時間帯や利用者の発駅を正確に把握できます。一方、個人を識別する情報を削除しプライバシーに配慮した形で統計処理をして提供しています」

「駅カルテ」は、実際に駅を利用する人々の“生”のデータを、月次・年度ごとに提供し、さらにウェブ上で主要指標を手軽に確認できる簡易レポートも用意されている。ユーザーは、季節変動や中長期的なトレンド分析も容易に行えるのだ。「『駅カルテ』を活用していただくことで、駅ごとの利用実態の比較も可能になります」と石田氏は強調する。

街づくりから広告戦略まで「駅カルテ」の幅広い用途

実際、「駅カルテ」はさまざまな組織で、意思決定を支援しているようだ。

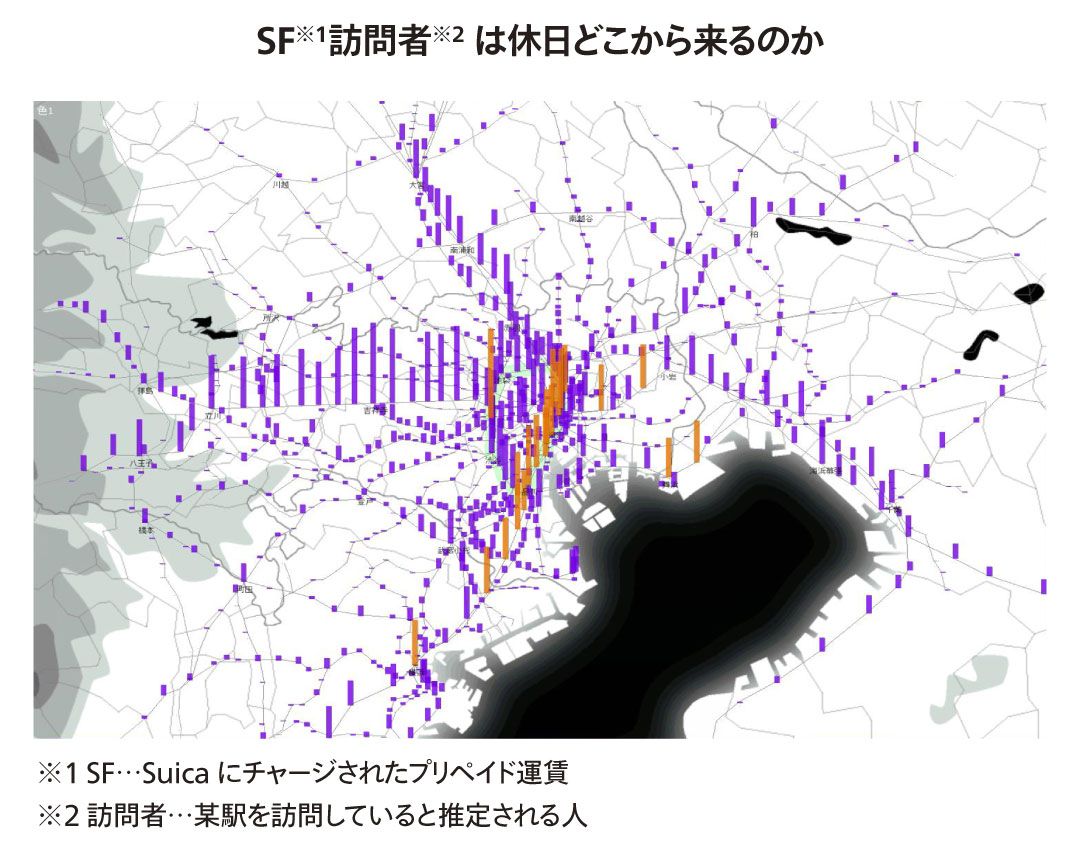

自治体では、駅前再開発、観光プロモーション、新たな施設誘致などの施策に利用され、コロナ禍前後のプロモーション実績を踏まえた重点施策の立案にも寄与しているという。「EBPM(証拠に基づく政策立案)のニーズが高まる中、Suica利用履歴に基づくリアルな数値提供が高く評価され、観光地訪問者の発地分析に利用されています。利用シーンが広がっており、イベント時の1日レポートなど、カスタマイズデータを提供するケースも増えています」(石田氏)。

民間企業では、主に流通事業者や不動産事業者が「駅カルテ」を活用。例えば、出店候補地の有望性を数値的に判断したり、自社の顧客データとの比較を通じた地域特性に適した業態の選定や特定ターゲット層向けのプロモーション戦略の構築、広告出稿エリアの絞り込みに役立てたりと用途は幅広い。

「どのエリアにどの業態の店舗を出すかという根拠資料として使われるケースが多いようです。例えば、通勤・通学など駅のリピーター率のデータを基に『商圏内でリピーターの多い場所に出店する』といった戦略立案が可能になります。また、ターゲット層に合わせた業態選定や、駅ビルのテナント導入においても、経験則に頼らず利用者の実態を数値的に把握することで、より精度の高い意思決定を支援しています」(石田氏)

「駅カルテ」そのものも、ユーザーの声を反映して機能が進化し続けている。ユーザーがデータ加工などをしやすいようにExcel版の提供を始めたほか、「都心のターミナル駅では、改札口ごとに周辺エリアの状況も異なる」というユーザーからの意見を受け、各改札口別の詳細レポートの提供を開始した。

これにより、大規模な駅における改札口ごとの利用者の属性や動線を把握することが可能になった。前述したように、ユーザーからのカスタムレポートのリクエストにも対応している。

いわば、「駅カルテ」が自治体、流通事業者、不動産事業者などに広く浸透していく中で、ユーザーからのリクエストに対応した1つの成果が、「駅カルテ 消費ポテンシャル」だとも受け取れる。「駅カルテ」を軸として、さまざまなデータとの連携も考えられるだろう。

石田氏も「『駅カルテ』と『駅カルテ 消費ポテンシャル』が、出店戦略や都市計画策定のアップデートに寄与するよう、今後さらなる機能拡充や生成AI連携なども構想しています」と、すでにその先を見ているようだ。