大阪万博「高原レストラン」で初披露“驚きの技術” ダイキンが提供する「未来の空気体験」とは

海辺の夢洲にいながら、まるで高原のような空間で食事体験がかなう

2025年4月13日、大阪・関西万博がいよいよ開幕する。今回の万博は、「People’s Living Lab(未来社会の実験場)」のコンセプトの下に、世界の人々がアイデアを交換し、未来社会を共につくる、また新たなアイデアを創造・発信する場でもある。150を超える国・地域から先進的な技術や文化が集結し、未来社会を体感できる機会となるはずだ。

その中で注目したいのが、ダイキンがサントリーと協創で提供する高原レストラン「水空SUIKUU」だ。単なるレストランではなく、食事とともに「未来の空気体験」ができるという。

空調生産本部小型RA商品グループ主任技師兼

テクノロジー・イノベーションセンター主任技師

「空気は、私たち人間が生きるうえで欠かせないものですが、目に見えないだけに、その価値になかなか気づくことができません。そこで、『未来の空気』を形にして、万博で空気の価値を体験していただこうと考えました」。ダイキンで高原レストラン「水空SUIKUU」出展プロジェクトのリーダーを務める関氏は、出展の背景をこう語る。

「コンセプトは、『高原のレストラン』。万博会場となる大阪市の夢洲は、周囲を海に囲まれた人工島です。海と空に開かれたほぼ標高0mの地点にいながら、高原にいるかのようなすがすがしい空間で食事を体験する。それこそ非日常が味わえる特別な時間になるのではないかと、満場一致でコンセプトが決まりました」

新しい「空気の価値」を提示する「空気で旅するダイニング」

高原レストラン「水空SUIKUU」の注目点は、これまでにない「空気の新しい価値」を提案しているところにある。「空気で旅するダイニング」と名付けられた個室では、東京大学との共同研究によって、空気のコントロール技術と映像・音響を組み合わせた未来の空気体験を実現するという。

「ダイキンが得意とする空気をコントロールする技術と、東京大学が有する視覚・触覚などの五感が相互に作用し合う『クロスモーダル技術』を融合させます。具体的な例では、レストランの個室の壁全面に高原の映像と音響を流すとともに、温度・湿度・気流速度をコントロールして、個室内に『高原の空気』を再現します。映像と音響、そして空気によって、あたかも本当に高原の中で食事をしているような臨場感のある体験を味わうことが可能になります」(関氏)

「旅」の舞台として用意されるのは、「高原」「滝」「草原」「夕暮れ時の高原」の4つのシーン。各シーンの映像や音響に合わせて、サラサラと肌にやさしく当たる高原の風、滝から流れてくる潤いを含んだ空気、草原を吹き抜ける爽やかな風などを個室内に再現する。例えば夕暮れ時の涼しい空気を肌に感じ、虫の声に耳を傾けながら、食後のコーヒーを飲む。そんな時間を過ごせたら、おなかだけでなく心も満たされるに違いない。

「空気で旅するダイニング」を通じてダイキンが示すのは、技術によって、われわれが想像する以上に広がる空気の可能性だ。

「この技術を生かせば、近い将来、レストランにいながら世界各国で実際に現地の料理を味わっているような体験をすることも可能になります。スペイン料理店で、からりと晴れ渡るスペインの街並みを感じながらパエリアを堪能したり、インド料理店で、街中に漂うスパイスの香りを感じながら本場のカレーを味わえたりしたら、食の体験が何倍にもすばらしいものになるのはないでしょうか」と、関氏は目を輝かせる。

応用できるのは、レストランだけではない。ホテルにリラックスできる空間をつくる、病院で入院患者に世界を旅する体験を提供するなど、多様な場所で「価値ある空気体験」を実現できるようになるかもしれない。

もう1つ高原レストラン「水空SUIKUU」に導入される新たな試みがある。それが、「未来の温度計」。目に見えない空気環境を「可視化」する技術だ。ダイキンは、大阪大学との共同研究で、季節や時刻、天候、屋内外の温度・湿度など、空気に関わる環境情報を言語化し、その言語情報を基に生成AIが絵画に表現するという技術を開発した。例えば雨が降り、強い風が吹き荒れて寒い場合、それを数値ではなく絵によって一目瞭然に表すという。

「お客様にそれを体感していただくために、レストランでは個室に入室するときには屋外の空気環境を絵画で表現し、乾杯を検知したタイミングで室内の空気環境を反映したすがすがしい高原の風景に変化させていきます。たとえ正確な温度や湿度の値がわからなくても、絵画を見れば、今いる空間がいったいどのような環境なのか、直感的にわかります」と関氏。続けて「将来は、エアコンのリモコンに小さなモニターを取り付け、室内の空調を絵画で表現するということもできるようになるかもしれません」と語る。

大阪・関西万博でダイキンが提示する新しい「空気の価値」は、決して夢物語ではない。ダイキンは、高原レストラン「水空SUIKUU」を次世代レストラン空調のための「実証の場」と位置づけており、ここで披露された数々の新技術は、今後さらに開発が進められ、未来社会に実装可能なものへと展開させていく。

未来社会のスタンダードになる空調技術を実装

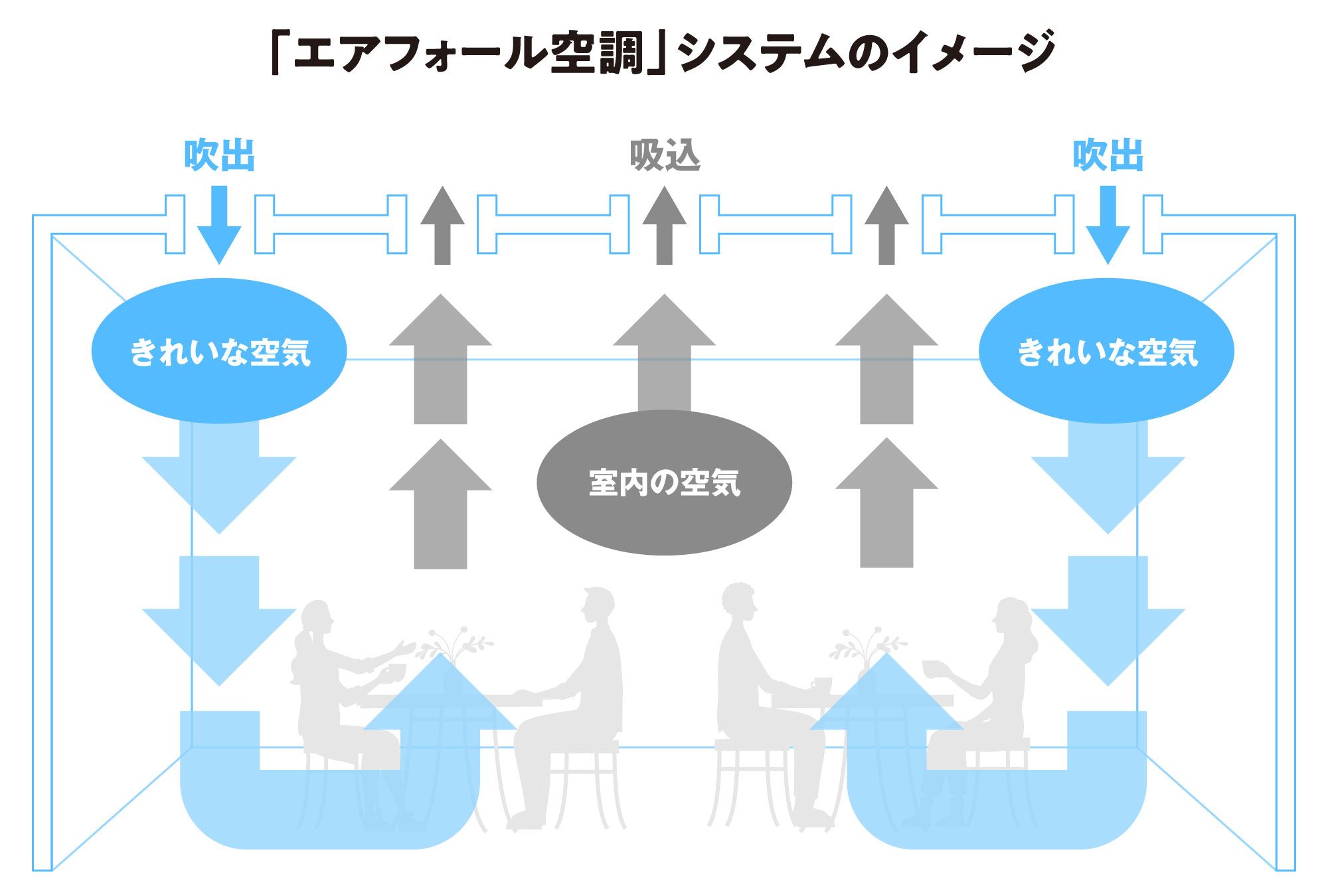

「未来の空気」を体験してもらうために、高原レストラン「水空SUIKUU」にはダイキンが開発する最新技術の数々が実装される。その1つが、「エアフォール空調」システムだ。これは、温度・湿度を調整した空気を天井から低速で真っすぐ滝のように落下させ、上昇気流で汚れた空気を天井に押し上げて排気する仕組み。空気の流れを制御する高度な技術に加え、高機能フィルターなど、さまざまな新しい技術が組み込まれている。

「レストランのホールにこのシステムを実装するのは、大阪・関西万博が初めての挑戦となります。特長の1つは、エアコン特有の横風がほとんど発生しないこと。そのため隣のテーブルの料理の匂いが漂ってくることもなく、つねに爽やかな空気に包まれて食事を楽しむことができます」と関氏。コロナ禍でよく目にしたアクリル板のパーテーションがなくても、「エアフォール空調」の技術が同様の役割を果たしてくれるのだという。

それに加えて高原レストラン「水空SUIKUU」の空調システムには、屋外に排出する空気から冷熱だけを回収し、屋内の空調に再利用する「ヒートリサイクル(排熱回収換気)」技術も採用されている。「目指しているのは、快適性と省エネの両立です。サステナブルな未来の社会で、スタンダードになる技術だと考えています」(関氏)。

未来を生きる子どもたちに伝えたい空気の可能性

「私たちは、24時間365日空気に包まれて生きています。それだけ身近にある空気に新しい価値を創出できたら、私たちの生活はどれほど豊かなものになるでしょうか」と未来に思いをはせる関氏。

「例えば、食事をよりおいしくする、沈んだ気持ちを高めるなど、空気にできることはたくさんあります。将来、宇宙旅行や宇宙滞在が当たり前になったら、空調技術は宇宙でも欠かせないものになるでしょう。そうした『空気の価値』をこれからさらに広げていきたい。空気にはそれだけ大きな可能性があると、私は信じています」と力を込める。

地球温暖化や気候変動など、地球の空気環境は年々過酷さを増している。その中で世界中の人々が安全・健康・快適に暮らしていくために、空気をコントロールする空調の力は、ますます重要になっていくだろう。大阪・関西万博は、そうした空気の大切さや可能性を、次世代を担う子どもたちに知ってもらう好機でもある。

「多くの子どもたちに『未来社会の空気』を体験してほしい。『空気が変われば、未来はもっと輝く』と、希望を持ってくれたら、これほどうれしいことはありません」と関氏。万博会場で、ダイキンがつくる「未来の空気」が待っている。