「交流創造企業」へ進化するJTBの挑戦 コロナ禍で経営危機に、立ち戻った「原点」とは

交流を創造し挑戦し続けるJTB

JTBは1912年、外国人の国内旅行の誘致・あっせんを目的に設立された「ジャパン・ツーリスト・ビューロー」として創立。以来110年超にわたり、交通・宿泊券の代売から旅行商品の企画販売、近年では法人や地域向けのソリューション展開まで、旅行を軸にビジネスモデルを進化させながらビジネスを成長させてきた。

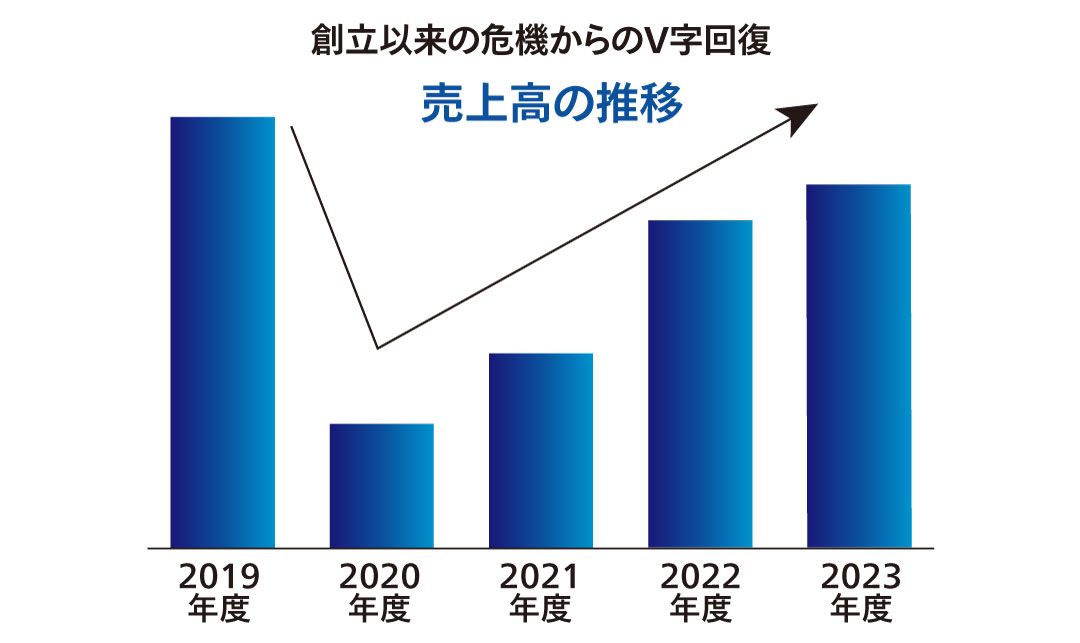

しかし2020年になると、コロナ禍が発生。感染拡大により全世界で人の移動や経済活動が停滞した。さまざまな産業に影響が出たが、中でも旅行業は大打撃を受け、JTBも一時は売り上げの7割が消失した。

それが生み出す価値には

無限の可能性がある

代表取締役 社長執行役員 山北 栄二郎氏

「長い歴史がある当社ですが、人の動きが世界中で止まってしまうといったことは過去に経験がなく、ビジネスへの影響は甚大でした」と、コロナ禍真っただ中の20年6月に社長に就任した山北栄二郎氏は振り返る。

人員削減や拠点整理による構造改革、資金調達など財務改善に取り組み、22年3月期には純利益が黒字化。23年3月期には営業利益も黒字となった。現在は旅行需要も回復し、着実に復活への道筋を歩んでいるが、単にコロナ禍が過ぎ去るのを待っていたわけではない。

「コロナ禍では、当たり前のようにあったビジネスが突然なくなったことで、今までの延長で物事が考えられないことを痛感しました。その経験によって、当時の状況が再度起こっても耐えられるような事業体質への転換が必要だと考えたのです。そこで"旅の目的"を突き詰めて捉え直し、加速させたのが『交流創造事業』です」

交流創造事業とは、ステークホルダーを「つなぐ」こと、地域や組織の価値を共に「つくる」こと、人と人、人と地域、人と組織を「つなげる」ことで、出会いと共感をサステナブルにつくり続け、未来に「つなげる」ことを意味する。この「つなぐ・つくる・つなげる」考え方が、JTBの交流創造の源泉と位置づけている。

「交流創造」というキーワード自体は急に生まれたものではない。コロナ禍以前より交流創造事業を事業ドメインとし、20年度に策定した中期経営計画にも掲げられている。そのうえで近年、「交流を創造し挑戦し続ける、多様性あふれるダイナミックなブランド」へ進化することを目指し、事業活動の強化と、23年に実施した企業ロゴの刷新を含むリブランディングに取り組んでいる。

ただし誤解してはならないのは、交流創造事業の強化が、決して同社にとって「脱・旅行業」を意味するわけではないことだ。

「移動して人類が進化してきたことからみても、人にとって移動や交流は欠かせない原点です。そして旅は、さまざまな人、場所、文化の交流にほかなりません。その点で交流創造事業は、旅行を祖業とする私たちにとっての原点回帰でもあるのです」と山北氏。

これまで110年以上にわたり培ってきた旅行業の知見や交流の積み重ねがあるからこそ、交流創造事業が実現するというわけだ。

地球を舞台に3つの事業軸で「交流創造」を実現

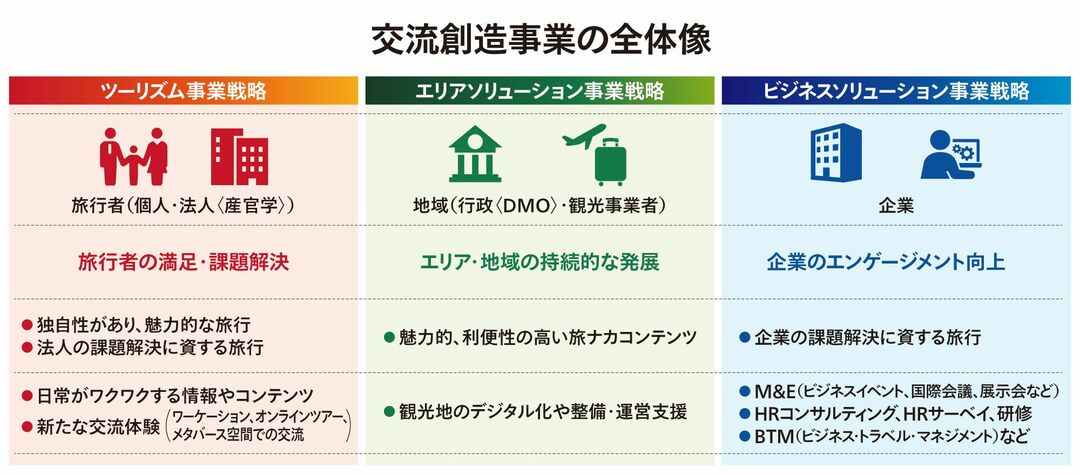

交流創造事業は、大きく「ツーリズム事業」「エリアソリューション事業」「ビジネスソリューション事業」の3つの事業軸で構成される。

ツーリズム事業は、個人や法人に対して旅行や交流体験などを企画・提供し、利用者の満足や課題解決につなげる、交流創造事業の基盤ともいえる事業だ。

エリアソリューション事業では、地域の行政や観光事業者向けに、観光地の魅力向上や業務効率化につながるデジタルソリューションの提供などを通じて、地域の持続的な発展を支援。

ビジネスソリューション事業では、企業が実施するイベントの企画運営や人材管理(HR)サービスの提供を行い、顧客・従業員のエンゲージメント向上といった企業の抱える課題解決をサポートする。

さらにグローバル領域を掛け合わせ、現地発着観光コンテンツの開発や訪日インバウンド事業、ビジネスコミュニケーション領域のサービスを、地球を舞台に展開している。

右:旅先のニーズに応える現地発着商品として、欧州では周遊バス旅「ランドクルーズ」を展開

根底で支えるのは、全国47都道府県、海外35カ国・地域に拠点を配し構築したグローバルなネットワークだ。それにより地域に根差した形で魅力の発掘や課題の解決ができる。

また、全国に観光開発プロデューサーや交流創造プロデューサーがいるのも大きな特徴だ。「交流創造を実現する『交流創造力』には大いに自信を持っています」と山北氏は胸を張る。

コロナ禍以前からデジタル基盤の構築やDXに力を入れていたことも、特筆すべき点だろう。JTBでは自社のセールスやマーケティングのみならず、デジタルを活用した旅行の利便性向上や、顧客企業の業務支援などにも積極的に取り組んでいる。

くしくもコロナ禍においては、これらの取り組みが功を奏し、セミナーや展示会、株主総会などのイベントをオンラインで開催したいという顧客企業のニーズに応え、迅速にソリューションを提供してきた。

「旅行のあり方も含め、ともするとデジタルかリアルな人の交流かと、二項対立で捉えがちですが、実際にはさまざまなものがつながるハイブリッドなものだと思います。交流創造事業ではデジタル基盤の上に人の力を生かし、新たな価値を提供したいと考えています」と山北氏は話す。

「心に響かせ、記憶に刻む」Meetings & Events

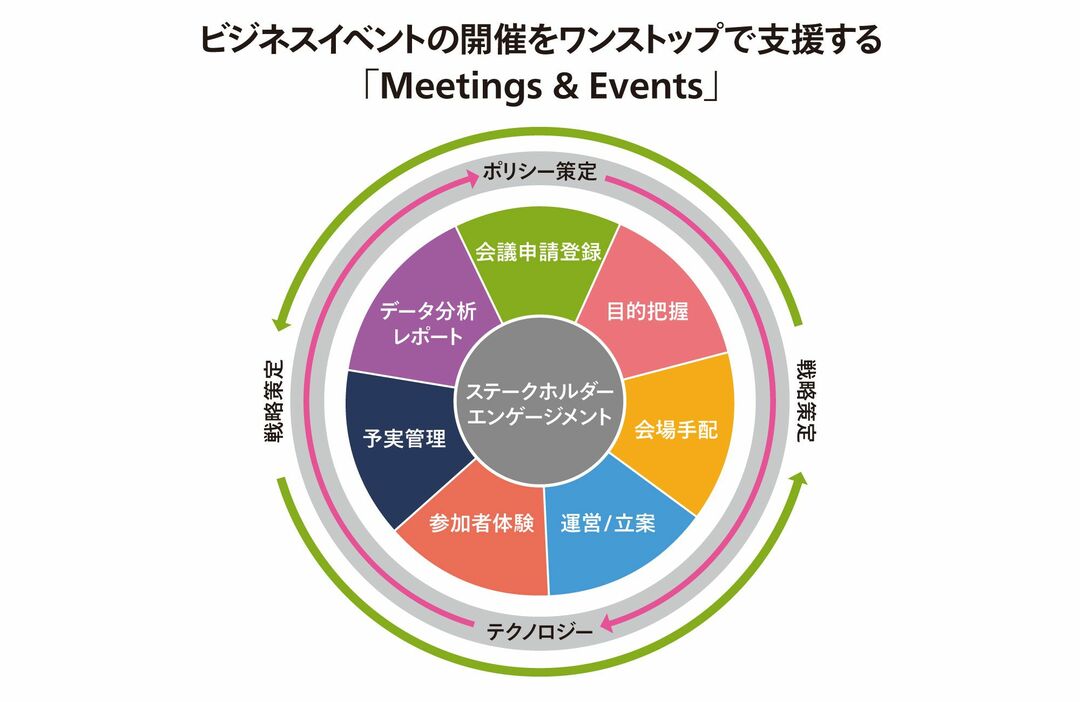

交流創造を体現する事業の1つとしてJTBが戦略的に注力しているのが、「Meetings & Events」(ミーティング&イベント、以下M&E)だ。

M&Eでは、企業が開催する周年イベントや表彰式、展示会などのビジネスイベントについて、企画や演出から当日の運営、効果検証までをワンストップで支援する(下図)。その実績は国内・海外で年間1.1万件超(23年度)にも上り、顧客から定評のある事業だ。

旅行業で培った会場・宿泊・交通の手配などのロジスティクス力、そして豊富な実績に基づく現場対応力とホスピタリティが強みであるという。

「単に手配するだけでなく、何のためにイベントを開催するのかという目的を重視しています。お客様の課題に寄り添い、JTBだからこその『心を動かすイベント』の開催をお手伝いします」と山北氏が語るように、イベントを点で終わらせない設計や、「企業と顧客」「企業と従業員」をつなぎ、交流から価値を生み出す企画提案が高く評価されている。

右:にぎやかな会場演出で、参加者の心を動かすことを目指したイベントも

実際に、ドイツに本社を置く接続機器メーカーの日本法人であるフエニックス・コンタクトが実施した、サステナビリティをテーマとする周年プロジェクトでは、「脱炭素」にフォーカスしてSDGs研修やオリジナルの体験ツアー、脱炭素チャレンジアプリの開発などを企画、実施した。

同社ではこのプロジェクトを通じて、社員がサステナビリティに対する学びを深めるとともに、社員間のつながりを強化することができたという。JTBがデジタル技術を活用して顧客が抱える課題に向き合い、「心を動かす」ことに寄与した交流創造の1つの事例といえよう。

共創を通じて、交流の先に広がる未来を追求

23年2月には、宇宙開発を行う岩谷技研が主催する「OPEN UNIVERSE PROJECT」に共創パートナーとして参画。25年春以降に第一号の宇宙遊覧フライトが予定されているという。

また、25年4月には一大イベントの「大阪・関西万博」が開幕する。観光やビジネスなどさまざまな目的で国内外から多くの人々が訪れ、新たな交流が生まれるだろう。一方で、大阪を起点に全国各地への回遊が行われ、地域における新たな観光資源の発掘や観光消費の拡大も期待できる。

「万博は国内外から多くの方に来ていただく千載一遇のチャンス。日本の魅力を再発見できる機会にしたいと思っています。当社は協賛企業として観光ポータルサイトの運営などを行っていますが、日本の文化や地域の情報を発信して旅をしやすくなるような仕掛けを作り、多くの方に利用していただきたいです」と山北氏は話す。

創立以来、旅行を通じて人々の心を動かしてきたJTB。コロナ禍の危機で立ち戻った原点である交流創造を軸に、人々や地域、組織のあらゆる交流を生み出し、社会のサステナブルな発展に寄与していく考えだ。交流創造企業としての同社の飛躍が注目される。

「交流には人の心を豊かにする力もあれば、自然を守る力、社会を発展させる力もあり、交流の持つ力とそれが生み出す価値には無限の可能性があると思っています。今後もさまざまな方や組織の交流創造を支援し、皆さんと一緒に未来をつくっていきたいです」と山北氏は力を込めた。