中野美奈子が聞く「空気と水」が暮らしに生む価値 地球の恵みを享受するために不可欠なこととは

暮らしや産業に「なくてはならないもの」を生み出す

中野 地球温暖化の影響で豪雨や台風といった自然災害が増加しており、カーボンニュートラルに取り組む必要性が高まっていると感じます。

松林 エア・ウォーターは、かけがえのない地球の資源である「空気」と「水」を日々活用してさまざまな事業を展開していますので、そうした環境の変化はわれわれも肌で感じています。

代表取締役社長

松林 良祐氏

とくに私たちのコア事業である産業ガスの製造は、主に空気を原料にしていますが、空気中に含まれるCO₂の濃度は、私が入社した約40年前と比べるとだんだんと上がってきています。プラントの設計基準も変更を余儀なくされているほどです。

中野 CO₂などの温室効果ガスは目に見えないので、生活をする中であまり変化は感じられません。ただ、私自身は生まれ育った香川県に戻ってから、豊かな自然のすばらしさを改めて感じることが多く、いつまでも美しい地球が残ってほしいという思いがあります。

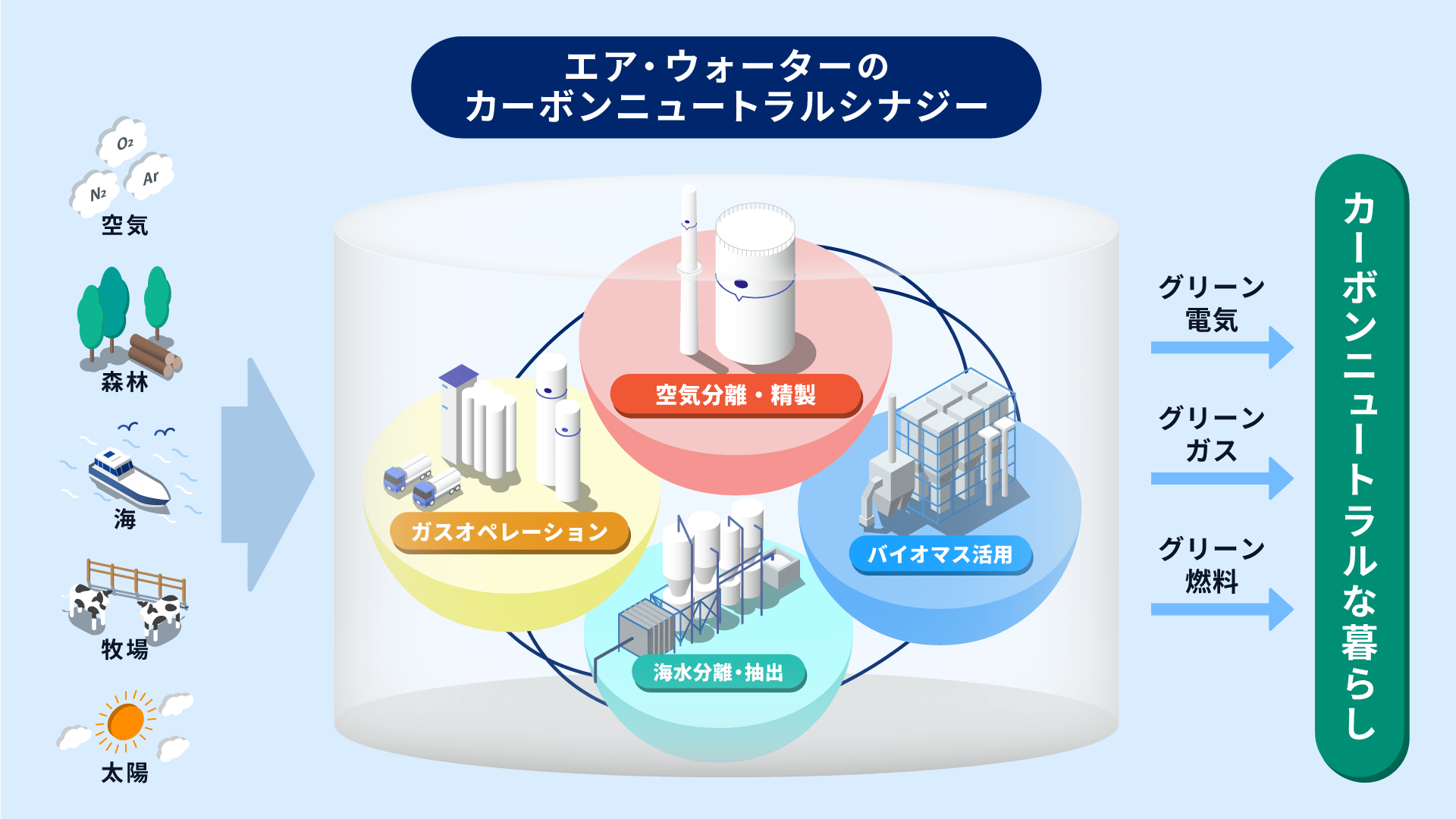

松林 私たちも、まったく同じ思いです。エア・ウォーターは、「地球の恵みを、社会の望みに。」をパーパスに掲げ、空気や水などさまざまな地球の恵みを長年培ってきた技術や人材と掛け合わせることで、暮らしや産業に「なくてはならないもの」を生み出してきました。その取り組みをさらに進化させ、空気や水、森林を守ってカーボンニュートラルな暮らしを支え、次の世代へつないでいくことが使命だと思っています。

「電力のグリーン化」で事業全体をカーボンニュートラルに

中野 地球の資源を活用しているからこそ、社会に対して強い責任を持っていることが伝わってきます。具体的には、どのような取り組みをしているのでしょうか。

中野 美奈子氏

松林 エア・ウォーターは、産業ガスのほかエネルギー、医療、農業・食品、海水を精製する塩など、多彩な製品やサービスを手がけています。暮らしにかなり深く入り込んだものばかりですが、いずれも製造に当たっては、非常に大量の電力を使用します。この電力を「グリーン」なものにすることで、事業全体をカーボンニュートラルにしていこうとしています。

河野 その取り組みの1つが、エア・ウォーターグループで使用する「電力のグリーン化」です。私の所属するカーボンニュートラル推進室グリーン電力部では、動植物などの生物資源であるバイオマスを原料とし、CO₂を吸収する森林資源を循環させるバイオマス発電や、太陽光発電といった再生可能エネルギーの利活用を推進しています。

とくにバイオマス発電では、発電施設を複数保有しているグループシナジーを生かし、「グリーン産業ガス」として2025年度上期中に販売することが決まっています。

LNG代替燃料の実用化や循環型社会のモデルづくりも

中野 エア・ウォーターグループの事業活動だけでなく、提供する産業ガスやエネルギー、塩などの製品をグリーン電力で製造することで、暮らしのカーボンニュートラルを支えるというのは、非常に意義深いですね。

松林 カーボンニュートラルの取り組みは、一つひとつの積み重ねが重要です。どうしても事業が大きくなれば温室効果ガスの排出量は増えますので、それに応じて吸収量も高めていかなくてはなりません。ですから、さまざまな切り口から、グループ全体の技術力を活用しています。

カーボンニュートラル推進室

グリーン電力部 部長

河野 晃和氏

河野 例えば太陽光発電を日本で今以上に拡大するのは、立地上の制約があって厳しいですが、地球単位で見れば有効活用できる地域がたくさんあります。そうした地域で得た恵みを水素やアンモニアに変換して日本に運ぶのにも、エア・ウォーターが培ってきたガスオペレーション技術が生かせます。

2024年5月に、LNG(液化天然ガス)の代替燃料となる家畜ふん尿由来の「液化バイオメタン」の製造・販売を開始しましたが、これにも培ってきたガスの濃縮技術や貯留技術が応用されています。

松林 森林環境を健全に保つ間伐作業で発生する間伐材や、農業で出てくる麦わらや稲わらのほか、食品残渣(ざんさ)といった、これまでゴミ扱いされていた地球の恵みの有効活用にも取り組んでいます。また、メタン発酵させて発電するほか、発電時に発生する熱や炭酸ガスを活用した農業や陸上養殖で「グリーンな野菜や魚」を食卓に届けるなど、循環型社会のモデルづくりも進めているところです。

産学官連携を支えるオープンイノベーション拠点も開業

中野 単に温室効果ガス排出量を減らすだけでなく、電力のグリーン化や循環型社会のモデルづくりなど、カーボンニュートラル実現のためにさまざまな取り組みをされていることがわかります。

振り返って私自身、一人の人間としてできることはなんだろうかと考えると、買い物のときにエコバッグを持っていったり、食品ロスを生まないようにできるだけスーパーでは手前取りをしたり、使わない部屋の照明を小まめに消すといった一般的なことにとどまっていますが、それでもカーボンニュートラルに貢献できるものなのでしょうか。

松林 そういう意識を持っていただくことが非常に大切だと思います。カーボンニュートラルは、限られた企業や個人だけでは実現できません。個人から企業まで、それぞれができることに取り組むことが重要です。

実際、以前はかなり問題視されていたフロンによるオゾン層破壊は、世界的な規制強化の取り組みによって回復傾向にあります。カーボンニュートラルも、同様に取り組みを広げることで成果が出ると思っていますので、エア・ウォーターは取り組みを支えるための活動にも力を注いでいます。

直近では、2024年12月に創業の地である北海道で、オープンイノベーション推進施設「エア・ウォーターの森」を開業しました。大学・研究機関や自治体、スタートアップをはじめとする企業が連携してさまざまな知恵を寄せ合い、持続可能な社会に向けた活動をしていく支援をしています。

若手人材の積極登用など「次世代へつなぐ」も重視

中野 まさに、今だけでなく次世代につなぐことを考えているのですね。その意味では、若い河野さんをグリーン電力部の部長に抜擢されているのも印象的です。意識的に将来を担う若手社員の活躍の場を広げようとされているのですか?

松林 新しいことを始めるとき、経営者が何もかも担うのは無理がありますし、エア・ウォーターはもともと若手社員へチャレンジの場を用意する文化が根付いています。私自身、若い頃からさまざまなチャレンジをさせてもらい、失敗も繰り返しながら成長することができました。カーボンニュートラルは非常に難しいテーマですが、だからこそ任せることで、人材にとっても、ひいては企業としても成長につながると確信しています。

中野 河野さんは抜擢されたことをどう受け止めましたか?

河野 当初はかなりのプレッシャーを感じたのが正直なところです。他方で、グループ276社と非常に大きな組織の中で、「グリーン電力」をいかに効果的に活用していくかは、工夫のしがいがいろいろあります。また、カーボンニュートラルをめぐる法制度や事業環境は目まぐるしく変化していますので、ビジネスチャンスが無数にあります。私は技術者として入社しましたが、その視点を最先端のビジネスに生かせるうえ、持続可能な社会に貢献できることに大きなやりがいを感じています。

中野 培ってきた技術とグループシナジーを生かすだけでなく、地域および産学官の連携や若手人材の成長を促すなど多方面にわたる取り組みをしていることがよくわかりました。今後も、エア・ウォーターグループのカーボンニュートラル実現に向けた挑戦に注目していきたいと思います。本日はありがとうございました。

エア・ウォーターのカーボンニュートラルの取り組みはこちらから