「シン・デジタル戦略SUMMIT」で見えた経営の要 デジタルができない人は経営すべきではない?

【キーノートセッション】

今こそ、全社員にデジタル教育を推進し

DXで価値創造していくことが必要

冒頭のキーノートセッションでは「企業成長を本当に実現する為に、経営が考えるべき真のデジタル戦略」をテーマに、一橋大学名誉教授の伊藤邦雄氏、NUCB(名古屋商科大学)Business School教授でDesign for AllのCo-Founder & CEOである澤谷由里子氏がデジタル戦略を実行に移すための勘所について議論した。

まず伊藤氏はこう指摘する。「日本のDX進捗は端的にいえば55〜60点ほどでしょうか(笑)。日本企業の経営者は漸進思考です。DXでもPoC(概念実証)ばかり。シリコンバレーの経営者のデフォルトは「変える」である一方、実装せずに、うまくいけば、実行してみるという姿勢です。しかし今は、経営戦略の中でDX戦略が不可欠の時代です。日本企業の中でもDXを使いこなしているかどうかで差が出始めています」

伊藤 邦雄 氏

一橋大学商学部卒業。一橋大学教授、同大学院商学研究科長・商学部長、一橋大学副学長を歴任。一橋大学名誉教授。現在、一橋大学CFO教育研究センター長。商学博士。2014年に「伊藤レポート」(経済産業省)、その後「伊藤レポート2.0」および「3.0」、「人材版伊藤レポート」および「2.0」)をまとめる。経済産業省「GXファイナンス研究会」座長、「TCFDコンソーシアム」会長、「人的資本経営コンソーシアム」会長、経済産業省・東京証券取引所「DX銘柄」選定委員長

では、DXで企業価値を向上させた企業にはどんな秘訣があるのか。澤谷氏は「多くの企業のDXは生産性向上のみで、価値創造まで達成できていない」としたうえで、そこにはいくつかのハードルがあると言う。「1つはデジタル技術をすべての社員が理解し、何ができるかを想像できることが重要です。それができると生産性向上まで進みます。そこから価値創造に到達するには、事業部門とDX部門が一体となり、新規事業に必要なデータを取得・連携しながら伴走することが不可欠です。そのためには、社内にDXプロ人材を育成していくことが大切であり、DXの社内教育を進めるのも一考です。そして、経営層には『花形マネージャー』として、メンバーのアイデアをリスクを見極めながら支援する姿勢が求められます。DXは単なる技術導入ではなく、組織全体の意識改革と連携によって真の成果を生み出します」と話す。

澤谷 由里子 氏

東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了 博士(学術)。日本IBM東京基礎研究所にてIT及びサービス研究に従事。JSTサービス科学プログラムフェロー、早稲田大学教授などを経て、2018年より現職。専門は起業家理論(とくにエフェクチュエーション)、サービスサイエンス、デザイン、イノベーションマネジメント。JST COI-NEXT 共創・地域共創第1プログラムオフィサー、経済産業省産業構造審議会商務流通情報分科会委員、サービス産業の高付加価値化に関する研究会 座長代理、攻めのIT投資評価指標策定委員会委員、経済産業省国立研究開発法人審議会産業技術総合研究所部会委員等。大興電子通信等兼務。主著に『Handbook of Service Science Vol.2』、『Global Perspectives on Service Science: Japan』など

そのためにも「企業は今こそ、経営層を含めた全社員にデジタル教育を推進すべきでしょう。DXは決して怖いものでなく、私たちの幸福につながっています。そんな価値観を身に付けるべきです」と伊藤氏は提言した。澤谷氏も「DXで価値創造した後に大事なことは、DXをノーマル(普通のこと)にすることです。経営とDXは一体であり、まさに終わりはない。DXはプロジェクトではなく、経営そのものなのです」と強調した。

【Session A】

自律的に深く考え、複雑な課題を解く

AIエージェントをどう活用するのか

三菱総合研究所 執行役員・研究理事 生成AIラボセンター長 比屋根一雄氏が「生成AIの次なるAIエージェント」をテーマに報告した。

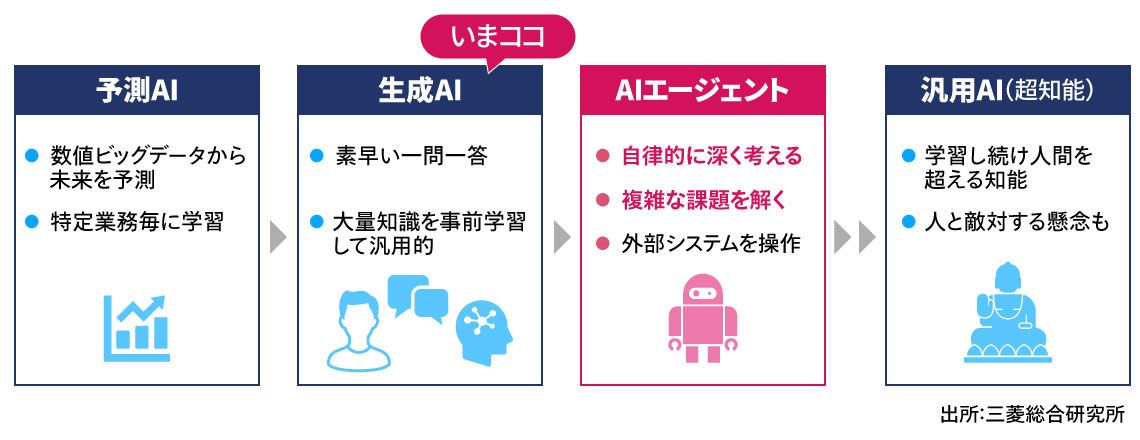

生成AIが話題になって2年。日本でも次のブレイクスルー「AIエージェント」が始まっている。そもそもAIエージェントとは「『自律的に深く考え』『複雑な課題を解く』ものであり、すでにAIエージェントの萌芽と言えるものも登場しています。生成AIは『素早く答える』のに対し、AIエージェントは『深く考える』こと、いわば、『推論』能力の向上が基盤です」と解説。

生成AIは「知識」を学習し、AIエージェントは「スキル」も学習するもの。ただし、スキル学習には苦労しているようで、学習データ不足を合成データで補っている可能性もあると比屋根氏は指摘する。

「AIエージェント時代は百花繚乱になると言えるでしょう。今やAIエージェントが多数登場する中で、カスタマーサポート、ソフトウェア開発、SaaS/ERP、業務特化といった企業向けに4つのタイプに注目すべきです」

今後について比屋根氏はAIエージェント同士が協力や交渉をし合う時代がやってくるとし、いわゆる「マルチAIエージェント」の「協力型」では、多数のAIエージェントが役割分担し、複雑なワークフローを実現するという。他方「交渉型」はほかのAIエージェントと交渉・調整し、調達交渉、日程調整、物流割当てなどを実現するのだ。

AIエージェントは従来の中核スキルである「問題設定」「問題解決」を任せることができるだろう。これからは最初の「課題発見」と、最後の「課題解決行動」に長けた人材を育成すべきだと比屋根氏は指摘したうえで、こう語った。

比屋根 一雄 氏

1988年入社。第2次AIブームの後、数多くのエキスパートシステムを開発、経済産業省のAIプロジェクトで研究リーダーを10年務める。公共ソリューション本部長等を経て、2018年よりAIイノベーション推進室長、2023年より生成AIラボ長を率いる。現在、生成AIに関わるコンサルティング、ソリューション、産業・社会インパクト研究に携わる

「何からAIエージェントを始めればいいのか?まずはAIエージェントのAIチャットを使いこなすことが必要です。実業務としては、カスタマーサポートAIエージェント、バックオフィスで業務特化型AIエージェント、システム部署でソフトウェア開発AIエージェントなどが挙げられます。ただし、AIエージェントは自律的に動くので、リスクも忘れてはなりません」

【Session B】

課題を明らかにするセキュリティ施策の

評価を行う総合テストを机上演習すべき

このセッションでは、日本ネットワークセキュリティ協会(JNSA)副会長、CISO支援WGリーダーの高橋正和氏が「事業視点からのセキュリティ施策の有効性評価」をテーマに、事業の一環としてセキュリティ対策の有効性を評価し実装する上での課題と手法について語る。

現在、相次ぐランサムウエア被害が起きているが、その対策・対応のために確認すべき課題としては、何を/誰に/どうやって確認するのかという視点が大事だ。ではどのように実践していくのか。

「まずは当事者として、社内外の視点から対応と施策を評価し、現状の課題を確認します。机上演習を通じて、自社の事業について理解を深め、事案を題材として関係者とセキュリティ施策を評価していくのです」(高橋氏)

セキュリティ施策では、技術的な視点だけでなく、体制面、規定面、運用面、財務面などを含めた、事業的な視点から評価することが不可欠だ。

高橋 正和 氏

ソフトウェア開発、品質管理などを経て、1999年よりセキュリティベンダ(ISS社)でコンサル事業、MSSの立上げ等を担当。2006年よりマイクロソフト社でCSAとして企業や公共機関のセキュリティ対策を支援。 2016年自ら対策を実践するためPreferred Networks社CSOに就任。2023年よりセキュリティアークテクト、シニアアドバイザー。JNSA副会長、CISO支援WGリーダー。2021年「CISOハンドブック」、2023年「CISOのための情報セキュリティ戦略」を出版

「単にインシデント対応の机上演習を行うことが目的ではなく、作業を通じて、現在のセキュリティ施策を評価し、不足している点を『再発防止策』として打ち出す目的です。評価内容は技術だけではなく、責任者は明確か、誰が判断をするのか、根拠を揃えられるか、エスカレーションの規準は決まっているかなど、セキュリティ事案を題材に、組織内外の視点を持って検証していきます」

企業経営は財務的な目標をアウトプット、各種の状況をインプットとして設定し、不確実な未来と向き合う作業と言える。セキュリティについても、インプットとアウトプットを設定し、これに対応するプロセスを評価することで、経営者とセキュリティ専門家の「ギャップ」を「共通の課題」にできるのではないかと高橋氏は指摘。

「ITが事業基盤となった今、セキュリティを事業・経営に取り込むことは避けて通れません。経営者はセキュリティを重要な事業リスクとして認識し、セキュリティ責任者は事業視点でセキュリティを認識することが不可欠です。CISO支援WGでは、机上演習を通じて組織全体に共通の認識を醸成し、必要な対策を明らかにすることを推奨しています」

【Session C】

デジタルに関心・知識を持つ社員をDXキーマンに

現場での成果をトップダウンで落としていく

「ヤンマーにおけるAI活用の最前線とヒト作り」をテーマに、ヤンマーホールディングス取締役CDOの奥山博史氏が語った。

「ヤンマーでは、お客様への新たな価値創出、業務品質・効率の改善に向け、デジタルを最大限に活用するために、データに基づいた経営のために必要なプロセス、文化の変革に取り組みました。その重点事項については、インフラの整備とセキュリティの強化の視点から、データ基盤の再構築、基幹システムの刷新、草の根DX施策・グループ展開、AI・データ活用・分析にあると捉えました」

奥山 博史 氏

1998年住友商事入社、化学品部門にて営業・マーケティングに携わった後、スイスの化学品会社にてCFO。 その後ボストンコンサルティンググループにて全社戦略や新規事業立ち上げ、ガバナンスなどのテーマで企業を支援。 ヤンマー入社後は本社で経営企画・マーケティングに携わった後、建設機械事業を率いたのち、2022年6月より現職。東京大学理学修士、コロンビア大学経営学修士(MBA)

そこから課題の設定・改善策の仮説策定、情報/データ収集、意思決定、アクションの順にPDCAを高速で回すことで、製品と内部プロセスの進化を飛躍的に加速させた。例えば、商品別のP/Lに基づいた意思決定を半年に一度から、月次、週次にスピードを上げる一方、AIモデルを日々アップデートすることで、製品を顧客の手元で毎日進化できている。

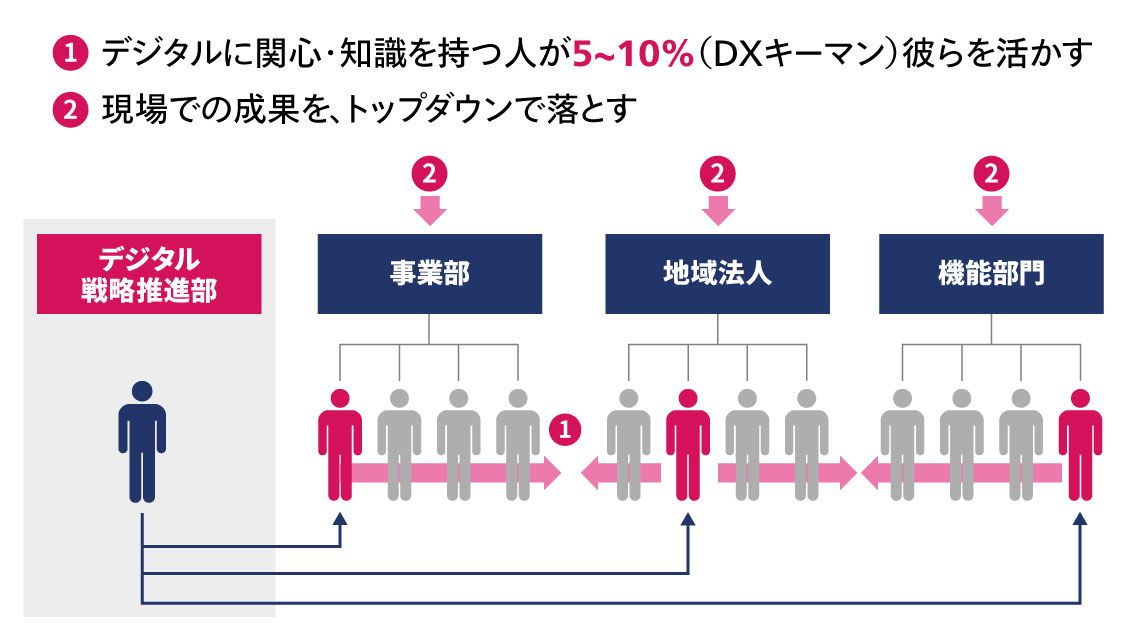

「また、DXキーマンを核としてヨコ展開、トップダウンも交え文化変革を行いました。デジタルに関心・知識を持つ5〜10%の社員をDXキーマンとして活用し、現場での成果をトップダウンで落としていったのです。全員同時にデジタル人材化することは難しく、まずはデジタルに興味がある事業側の人材をサポートし、引き上げていったのです」

DXではビジネス、データ分析、ITインフラの3つの領域の人材が必要となります。奥山氏は「これからは主に事業側のDXキーマンのデジタルスキルを強化することで“トランスレーター”を育成することがカギとなるでしょう」と強調した。

【Session D】

2028年までに営業業務の60%が

生成AI技術によって置き換えられる

日清食品ホールディングス執行役員 CIOグループ情報責任者の成田敏博氏は「生成AIを取り入れた日清食品グループの『デジタル武装戦略』」をテーマに、新たなデジタル部隊を組成し、業務生産性の向上を目指した取り組みと、その中でも直近で推進している生成AIを取り入れた具体的な施策について、報告した。2022年3月から今後強化すべき施策として下記5つを掲げ、組織的に推進。

- サイバーセキュリティ

- グローバルITガバナンス

- 業務部門のデジタル活用支援

- 先進ネットワーク/モバイルデバイスの活用

- “データドリブン”経営に寄与する基盤整備

そこから23年5月に全国の営業拠点からメンバーを選抜したプロジェクトを立ち上げ、研修実施、対象業務洗い出し、プロンプトテンプレート作成、効果算出・成果報告の4つのSTEPでプロジェクトを進行した。

「全社的な活用の推進としては、営業部門と同様のプロジェクトを各部署で実施し、その過程で作成されたプロンプトテンプレートをグループ全社に展開していきました。また、あらゆる社内システムのデータを集約した“全社統合データベース”を対象として、生成AIが自動でレポーティングする仕組みを構築しました」

成田 敏博 氏

1999年、新卒でアクセンチュアに入社。 公共サービス本部にて業務プロセス改革、基幹業務システム構築などに従事。2012年、ディー・エヌ・エー入社。グローバル基幹業務システム構築プロジェクトに参画後、IT戦略部長として全社システム企画・構築・運用全般を統括。その後、メルカリ IT戦略室長を経て、2019年12月に日清食品ホールディングスに入社。2022年4月より現職

その結果、28年までに、営業業務の60%が生成AI技術によって置き換えられ、29年までに、現在コンサルティングベンダーへ委託している業務の30%が生成AI技術で行えるようになることがわかったと言う。成田氏は「変革に向けた経営意思の直接的な伝達、そして現場に根ざしたスモールサクセスの迅速な全社展開が重要」だと強調した。

【クロージングセッション】

これからは個の時代になっていく

イノベーションは全員ができる

ラストは「変化を恐れずチャレンジする経営者たちへ」と題し、かつてないスピードで変化する現代において、企業はいかに進化し、生き残りを図るべきか。圓窓代表取締役の澤円氏、武蔵野大学アントレプレナーシップ学部長の伊藤羊一氏、青山学院大学地球社会共生学部学部長で経営コンサルタント/音楽家の松永エリック・匡史氏が語り合った。

伊藤 羊一 氏

武蔵野大学 アントレプレナーシップ学部 学部長/Musashino Valley 代表/元Yahoo!アカデミア学長/Voicyパーソナリティ アントレプレナーシップを抱き、世界をより良いものにするために活動する次世代リーダーを育成するスペシャリスト。2021年に武蔵野大学アントレプレナーシップ学部(武蔵野EMC)を開設し学部長に就任。2023年6月にスタートアップスタジオ「Musashino Valley」をオープン。「次のステップ」に踏み出そうとするすべての人を支援する。また、ウェイウェイ代表として次世代リーダー開発を行う。代表作『1分で話せ』は65万部超のベストセラー

まず伊藤氏はこう指摘する。

「日本の名目GDPの推移を見ると、成長から衰退への分岐点は1995年になります。その年をきっかけにインターネットが民主化されていきました。失われた30年と言われますが、日本はせっかく魔法のツールを手に入れたにもかかわらず、成長が止まってしまったのです」

澤氏も「日本はこれまで第1次、第2次産業革命についてはキャッチアップしてきたのですが、95年の第3次産業革命では挫折してしまいました。ただコロナ禍と生成AIへの流れが連動することによって、25年は新たな時代へ飛躍できるかどうか。日本の分かれ目になると見ています」

澤 円 氏

元・日本マイクロソフト株式会社業務執行役員。マイクロソフトテクノロジーセンターのセンター長を2020年8月まで務めた。DXやビジネスパーソンの生産性向上、サイバーセキュリティや組織マネジメントなど幅広い領域のアドバイザーやコンサルティングなどを行っている。 複数の会社の顧問やエバンジェリストの肩書を持ち、「複業」のロールモデルとしても情報発信している。また、ファッションや美容、自動車などのインフルエンサーたちとも積極的に共創活動を行っている

一方、エリック氏は「私は2013~14年が日本の経済成長における分岐点になるべきであったと見ています。私はその時点で本格的な企業の変革であるDXが始まるべきであると主張し続けましたが、実際には何も起こらなかったと言っても過言ではありません。その典型がRPA(ロボティックプロセスオートメーション)です。当時の経営者は、変革が本質であるDXの意味を理解せずに単にデジタルツールを導入することでDXを達成したと誤解してしまった。また、DXをパフォーマンスと捉え、変革を起こさなければならないという危機感が全くなかったのです。DXの本質はデジタルにあるのではなく、変革(トランスフォーメーション)にあります。その意味で、今更でいうのも恥ずかしいくらいなのですが、2025年をDX元年として分岐点とすべき。今こそ経営者がDXの真の推進者になるべきなのです」と話す。

では企業変革の先にどんな世界が開けるのか。伊藤氏によれば「日本の経営者はDXによってどう企業を変えるのか。その戦略やビジョンが欠けているように見えます。現場での精神論ばかりを訴え、アメリカのように戦略的に勝利することを考えていないのです」。澤氏も「生成AIについても、使ってズルをするな、楽なことをするなと考える向きが多いけれど、むしろ楽をすればいいのです」と強調した。

エリック氏もこう話した。「日本はボトムアップの組織で、アメリカはトップダウンの組織と言われています。そしてかつてはボトムアップのよさを活かし素晴らしい製品やサービスを世界に提供してきた。しかし今はどうでしょう、闇雲にトップダウンのアメリカのフレームワークを取り入れ、ボトムアップのアイデアは採用しない。日本の大企業の組織は完全に考えることを放棄しています。コンサルタントをしていると、企業のビジョンまでつくってほしいという仕事に呆れた事があります。ビジョンはアウトソーシングすべきではない。とくに歴史ある企業は、自ら創業の想いや精神に立ち返って、ビジョンを描くことが重要なのです。また、欧米への劣等感はいい加減に捨てて、日本の素晴らしさである互いに尊敬し合える組織を復活させ、潜在的にいる素晴らしい人材を活用すべきなのです。さらに認識すべきなのは、経営とITは同等で一体のもの。ITがわからないことを笑って語るような経営者は失格です。今はITなくして経営は成り立たない時代であることを経営者は再認識すべきでしょう」。

松永 エリック・匡史 氏

青山学院大学大学院国際政治経済学研究科修士課程修了。15歳からプロミュージシャンとして活動、国立音楽大学でクラッシック音楽、米国バークリー音楽院でJazzを学ぶ。システムエンジニアを経て、コンサル業界に転身。アクセンチュア、野村総合研究所、日本IBMを経て、デロイト トーマツ コンサルティングにてメディアセクターAPAC統括パートナーに就任。その後PwCコンサルティングにてデジタルサービス日本統括パートナーに就任しデジタル事業を立ち上げ、エクスペリエンスセンターを設立し初代センター長を務めた。2018年よりONE NATION Digital & Mediaを立ち上げ、現在も大手企業を中心にDXコンサルを行う。19年、青山学院大学 地球社会共生学部 (国際ビジネス・国際経営学) 教授に就任、アーティスト思考を提唱。学生と社会人の共感と創造の場「エリックゼミ」において社会課題の解決に挑む。23年より地球社会共生学部 学部長。 事業構想大学院大学 特任教授。学校法人聖ステパノ学園理事。著書に『直感・共感・官能のアーティスト思考』(学校法人先端教育機構)、『バリューのことだけ考えろ』(SBクリエイティブ)、『外資系トップコンサルタントが教える英文履歴書完全マニュアル』(ナツメ社)、監修に『CD付き 実例でわかる! 英語面接完全マニュアル』(ナツメ社)

現在、DX人材の不足が課題となっていることに対し、澤氏は「それは生成AIによって一気にカバーできます」としたうえで、「小さな会社であっても大きなことができるチャンスが今広がっているのです」と応える。エリック氏も「コロナ禍によって、無駄な仕事がいかに多いか顕在化されたはずです。これからはクリエイティブな仕事を進めるために、より女性の活躍を支援することが必要だ」と訴えた。

最後に3氏から共通のメッセージが送られた。「皆さんは自分のやりたいことをベースに働くべきだと思います。そのために、刺激的なインプットをすること、自分の頭で考えること、そして、皆で話すことが重要になります。これを繰り返していくことで、それぞれのやりたいことが共有され、組織の核となっていく。これからは個の時代。個性は皆にあり、イノベーションは全員ができるものであることを知ってほしいと思っています」。

⇒シン・デジタル戦略SUMMIT2025春 アーカイブ視聴はこちら