「自動運転だけじゃない」自動車を変えるSDVとは? カギを握る「ソフトウェア検証ソリューション」

2025年、20周年を迎えたdSPACE Japan

dSPACE Japan新社長に就任した宇野重雄氏は、国内大手メーカーで自動車用マイクロコントローラーの業務などに携わった後、2012年にdSPACEに入社。ソリューション技術部(現・技術営業部)、CX技術部、アプリケーション技術部の部長などを歴任し、25年1月1日より代表取締役社長に就任した。宇野氏は次のように語る。

宇野重雄氏

「これまでエンジニアとして3部門ある技術部門のほとんどの人たちと一緒に仕事をしてきました。今度は社長というチャンスをいただき、社員の皆さんとdSPACE Japanの新たなページを一緒につくれることをとても楽しみにしています」

ドイツ発、従業員の7割が「エンジニア」

ドイツに本社を置くIT企業dSPACEは、1988年にドイツで創業し35年以上の開発実績を持つ研究開発型企業だ。その従業員数は世界で約2800人。うちエンジニアが2000名を占める。日本法人社員も社員の約7割がエンジニアだ。

「日本とドイツは仕事に対する責任感がとても似ています。社内文化も非常にイノベーティブで、まだ世の中にないものを開発するという気概にあふれているうえ、お客様を成功に導くために、最後まで諦めず仕事をやり遂げるというマインドが徹底しています」(宇野氏)

そんなdSPACEがこれまで注力してきたのがソフトウェア・ディファインド・ビークル(SDV=Software Defined Vehicle)という新しい自動車の概念と、それに伴う技術開発だ。SDVとは、直訳すると「ソフトウェアによって定義された自動車」。自動車の価値や機能は、従来のハードウェアではなく、車両に搭載されたソフトウェアで判断されアップデートされていく。ソフトウェアは、オーバー・ジ・エアー(OTA=Over-The-Air)という無線通信で継続的に更新され、改良・向上させることができる。OTAは自動車だけではなく、スマートフォンや家電などでも導入されており、OSを自動更新することを思い浮かべるとわかりやすい。

今後、自動車業界でSDVが本格化すれば、他業種の参入も予想され、自動車業界の勢力図が様変わりすることは必至だ。

SDV時代における「自動運転に不可欠なもの」

そんな流れの中で、dSPACEが持つ強みとは何か。宇野氏はこう語る。

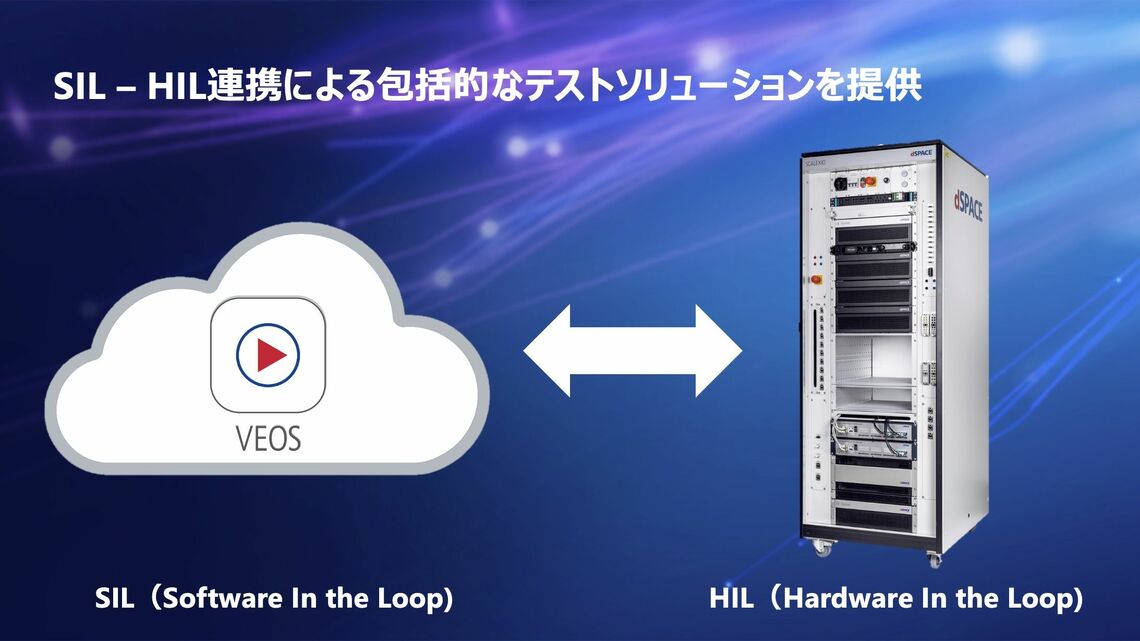

「今後カギとなってくるのは、ソフトウェアの重要性と広がり、それに伴う検証シミュレーションです。その検証工数は、ソフトウェアのニーズと用途が広がれば広がるほど膨大になるでしょう。私たちdSPACEは、これまで培ってきたHIL技術と、コンピュータ(クラウド)上でのシミュレーションなどの仮想検証、AIを活用したソリューションを連携させ、end to endのソリューションでお客様の成功に貢献できると考えており、SDVの潮流は新たなビジネスチャンスにほかなりません」

HILとは、ハードウェア・イン・ザ・ループ(HIL=Hardware-In-the-Loop)。自動車の制御ソフトウェア開発において非常に重要な役割を果たす、実物の電子制御装置(ECU)を使ったシミュレーションシステムだ。宇野氏は続ける。

PCやクラウド環境でソフトウェアの大規模検証実施後、実際のECUに搭載しHILで検証する

「私は自動運転もSDVの1つだと考えています。SDVは自動車を発売してから、ユーザーと一緒に自動車を成長させていくもので、いろんな機能を追加でき、アップデートすることができます。その意味では、自動運転だけではなく、エンターテインメントの機能などもそこに含まれますね。そういった機能をアップデートすることで、ユーザーの利用も拡大していきます。自動運転について言えば、技術開発のベースはすでにできており、技術的にはレベル4(※)まで出来上がっていると思いますが、その技術をどこまで検証すれば終わりなのか、まだ見えていない。もしそこでミスをすれば人命に関わる、そのリスクをまだ完全に払拭できていないのです。

技術的にはレベル4とレベル5は同じですが、レベル5はあらゆる状況を想定し、検証をしていく必要があります。例えば動物だと思ったものが、動物の形をしたビニール袋だったらどうするのか。想定外の、あらゆる状況を想定したシミュレーションの量とパターンを増やし、膨大な事例を高速処理しながら何が安全で何が安全でないかを絶え間なく検証する必要があるのです。クラウド上で検証されたソフトウェアを、実際の自動車に搭載してさらに検証する、そのとき必要なツールとなるのがHILシステムです。当社は検証シミュレーションをリアルとバーチャルの両方で、シームレスにつなぎ検証できる強みを持っていますが、これからはAIの活用など、パートナー企業と協業しながら、課題を解決していく必要があると思います」

実際に同社は、パートナー企業とも良好な関係にあり、ノウハウを共有しながら開発を進めている。

「業界では各社がバーチャルな検証ができるソフトウェア・イン・ザ・ループ(SIL=Software In the Loop)に参入していますが、私たちはSILだけでなく、リアルな検証ができるHILと連携して研究開発できるところに大きな強みがあります。最先端の技術を持つパートナー企業と協業し、お客様の開発効率が上がるような技術を提供しながら、グローバルでの最新情報も共有し、未来を創造するお手伝いをする。エンジニアとしてまさに世の中を動かしているような感覚を覚えることがあるのです」(宇野氏)

※自動運転レベルは、ドライバーがモニターを実施する「レベル1」「レベル2」、ドライバーが運転をバックアップする「レベル3」、ドライバーの運転バックアップが要らない「レベル4」「レベル5」の5段階に分けられている

「人」を大切に、自動車業界のイノベーションを実現

最後に新社長として宇野氏は次のような抱負を語る。

「新生dSPACE Japanを“ワクワクする会社”にするという目標を掲げています。私たちがワクワクしなければ、お客様もワクワクしないはずです。社員には、失敗を恐れず、いろんなことに自由にチャレンジし、最後まで責任を持ってやり遂げてほしいと思っています。もし方向性が違うようなら、修正できる力も持ってほしい。そうした方向性をガイドし、サポートしていくことがリーダーの役割だと考えています。今まで、社員の皆がそうやって仕事を積み重ねてきてくれたのでお客様からも信任を得られているのだと思います。これからも、『物』もいいけど、『人』もいいよね、と言ってもらえる企業でありたい。そうして、私たちがテクノロジーリーダーとなり、自動車業界のイノベーションを実現させていきたいと考えています」

今年で20周年を迎えたdSPACE Japan。社内はエネルギッシュな空気に満ち、アクセルで加速しているかのようだという。新生dSPACE Japanのこれからに期待したい。