「ありたい姿への危機意識」が進めた生成AI活用 オムロンの業務改革を支える「伴走支援」のカギ

早期に生成AIを体験した「経営層の危機意識」

制御機器、電子部品、社会システム(駅の自動改札機や太陽光発電用パワーコンディショナーなど)、ヘルスケアなど多岐にわたる事業を展開しているオムロンでは、製品を中心とした「モノ」だけでなく、データ活用によって社会が抱える本質的課題を解決する「モノ+サービス」による新たなソリューションの開発に取り組んでいる。しかし、未来の「ありたい姿」を見据えたとき、危機感が生まれたとイノベーション推進本部 DXビジネス革新センタ長の伊藤卓也氏は話す。

イノベーション推進本部

DXビジネス革新センタ長

経営基幹職

伊藤 卓也氏

「オムロンでは、変化する社会を見据えて2022年度から長期ビジョン『Shaping the Future 2030(SF2030)』をスタートさせています。経営メンバー自身が早期に生成AIを体験したことをきっかけに、社内でのプロジェクト検討が始まりました」

経営陣自らがプロンプトを入力して生成AIの価値を体験し、成功体験を得たことをきっかけに、できるだけ早く業務で活用し、働き方を変革しようという現場の強い思いを原動力としながらプロジェクトを立ち上げていった。そこでまず着手したのが、社員に実際の業務において生成AIを自発的に活用してもらえる体制と環境づくりだ。

「ボトムアップの文化はオムロンの伝統です。それを体現するように、社員自らが社会的課題の解決に向けた目標を立て、企業理念実践にチャレンジし続ける風土を醸成する『TOGA(The OMRON Global Award)』の取り組みも進めています。生成AIの活用推進も、同様に社員自らの意思に基づいた、挙手方式で行うことにしました」(伊藤氏)

ITソリューション事業部

事業部長

上渕 貴生氏

それが、23年9月にスタートした全社横断型の生成AI活用推進プロジェクト「AIZAQ」だ。特徴的なのは、社員の自発的な参加を基盤としたプロジェクトでありながら、業務の一環として参画できる点にある。所属組織や上司の了承を得たうえで、プロジェクトには所属や職制に関係なくニュートラルな立場で加われるのだ。

伊藤氏とともに「AIZAQ」の運営を担うオムロン ソフトウェア ITソリューション事業部 事業部長の上渕貴生氏は、「チームメンバーの所属部門や役職を知らないケースも少なくない」と明かす。

「AIZAQは1シーズン6カ月で実施しています。まず全社向けにテーマとメンバーを募集し、テーマごとにチームを組みます。このテーマも所属組織から与えられたものではなく、メンバーもそれぞれ自発的に集まるので、役職や所属を知る必要がありません。ふとしたタイミングの雑談で、実は同じチームのメンバーが部長だったという話もあります」(上渕氏)

「NECしかいない」選定の3つの決め手

お互いの所属組織や職制を気にすることのない、真に自発的な意思に基づいたプロジェクト。それゆえに、どう進めていくかが重要な検討事項だったと伊藤氏は振り返る。

「AIZAQの第1シーズンは24のテーマが集まりました。手段が目的化しないように、生成AIを使うためのテーマではなく、それぞれの現場における課題に即したテーマを募ったのですが、当時は生成AIを業務にどう活用していくべきなのかがまだ手探りの段階。まずは使って学んでみようというスタンスで取り組んだものの、いざプロジェクトを進めようとすると、生成AIにできること、できないことがいま一つ不明瞭でした」(伊藤氏)

6カ月という限られた期間で成果を上げ、社内に自発的な取り組みを広げていくためにも、早期にプロジェクトの道筋をつけたい。そう考えた伊藤氏をはじめとするAIZAQの運営メンバーは、生成AIに詳しい外部のアドバイザーの支援が必要だと判断した。白羽の矢を立てたのがNECだ。

「NECにお願いした理由は大きく2つあります。1つは、日本語性能に優れたLLM(大規模言語モデル)であるcotomiを開発されていたこと。そしてもう1つは、外部へサービス提供する前に自社で活用する『クライアントゼロ』という考え方を持っていることです。開発も実践もトップスピードで行っているNECならば、適切な知見とアドバイスで、よきパートナーとなってくれると考えました」(伊藤氏)

コンサルティングサービス事業部門

戦略・デザインコンサルティング統括部

Future Creation Design ディレクター

町田 正史氏

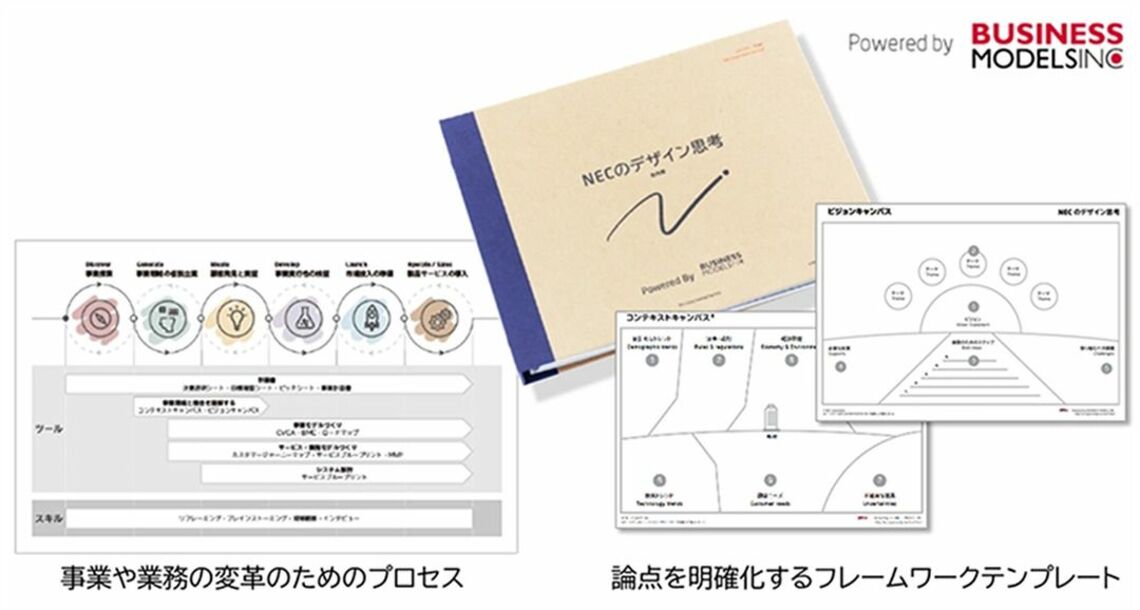

そうしたオムロンの要望に、NECはまずデザイン思考によるアプローチで対応した。

デザイン思考のスペシャルチームであるFuture Creation Design ディレクターの町田正史氏は次のように説明する。

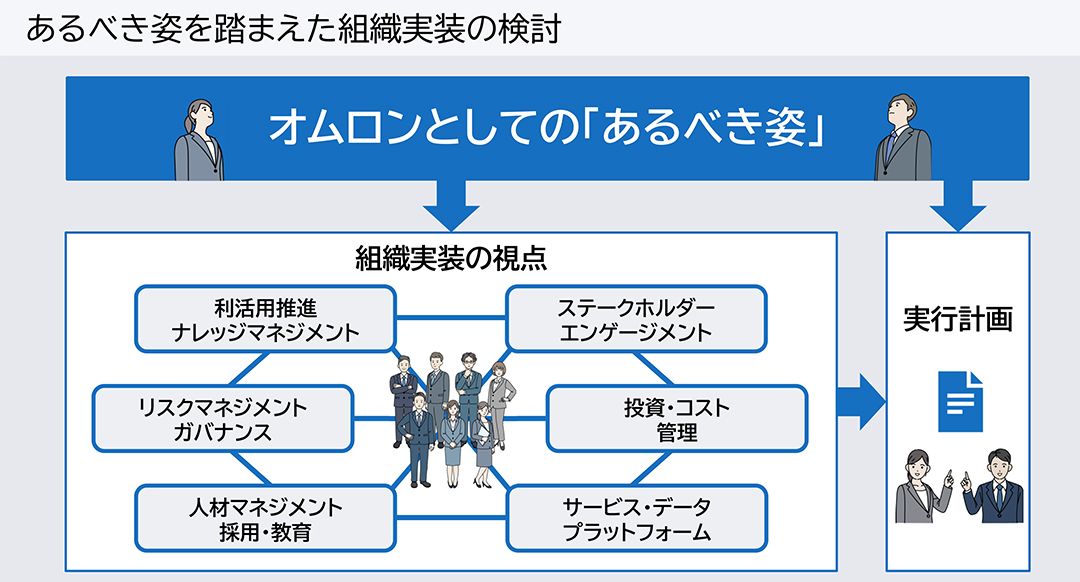

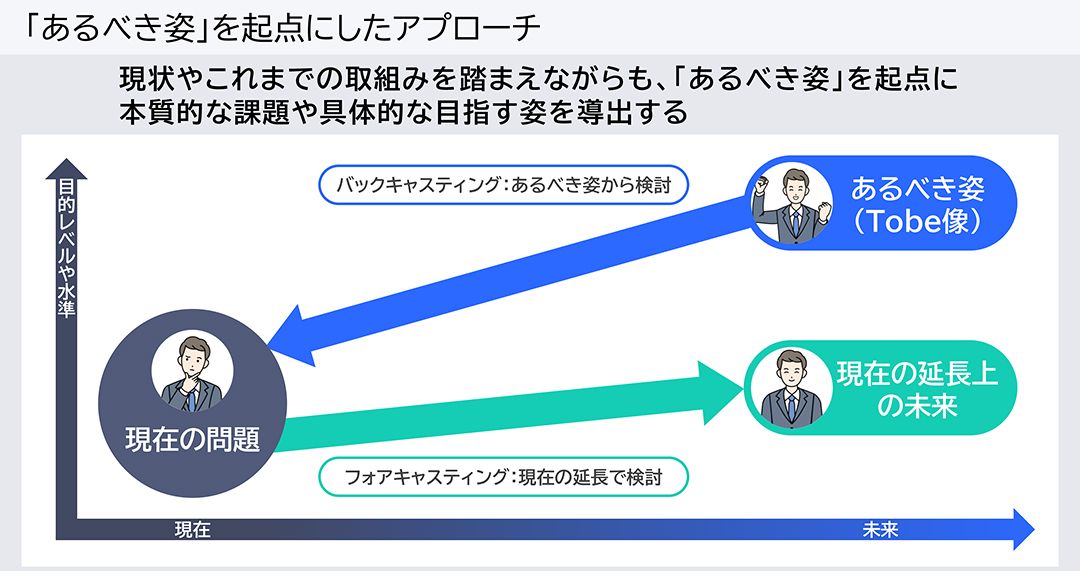

「中長期的なTo Be像だけでなく、6つの視点での組織実装案や、どのようなステップで何を達成するのかといった具体的な計画まで短期間で策定できました。AIZAQ運営メンバーの皆さんがもともと目指すべき方向性をしっかりと定めていたので、デザイン思考の手法でそれをうまく引き出し、拡張できたのではないかと思っています」(町田氏)

NEC Future Creation Designのシニアプロフェッショナルの和久井健彦氏は、こう続ける。

コンサルティングサービス事業部門

戦略・デザインコンサルティング統括部

Future Creation Design シニアプロフェッショナル

和久井 健彦氏

「ガバナンスやリスク、組織実装に必要な機能など、NECが生成AIの活用で培った知見を提供したわけですが、AIZAQの運営メンバーも組織横断型で多様な人が入っていたので、ミーティングはワークショップのような形で行いました。何度も議論を重ねていく中で、ごく自然に『オムロンらしさとは何か、どのような姿を目指すべきか』という話が深まっていきました」(和久井氏)

生成AIの活用法だけにとどまらず、現状(As Is)の事業課題を踏まえながら何をどのような論点で考えるべきか整理することで、ありたい姿(To Be)を描けたというわけだ。

「クライアントゼロ」がもたらした良質な刺激

見逃せないのは、デザイン思考のアプローチで議論を活性化させる際、NECの「クライアントゼロ」の取り組みが絶好のたたき台となったことだ。生成AIの事業開発・展開を担当する上席プロフェッショナル コンサルタントの佐藤優理氏はこう語る。

コンサルティングサービス事業部門

アナリティクスコンサルティング統括部

上席プロフェッショナル

佐藤 優理氏

「NECは、23年5月から生成AIの社内業務利用を開始し、23年7月に、日本企業の新しい企業価値創造への挑戦に向けて、お客様に合わせてカスタマイズ可能な生成AIの開発、プロフェッショナルからなる専門組織『NEC Generative AI Hub』の新設を宣言しました。クライアントゼロとしての社内実践は、『NEC Generative AI Service』という生成AIの基盤やガバナンス、利用促進・文化醸成のための仕組み(ダッシュボードやナレッジ共有)、人材育成など多様なテーマを短期間で遂行していました。オムロン様への支援では、その実践で生まれた数々の課題と解決方法を事例としてお伝えしました」(佐藤氏)

まさに、オムロンの伊藤氏が選定の決め手とした「開発と実践もトップスピードで」実施しているからこそ得られる知見。これが良質な刺激をもたらしたと伊藤氏は話す。

「とりわけ、データの取り扱いについて大きな気づきを得ることができました。データベースといえばどうしても定量化された構造化データを思い浮かべますが、NECさんのLLM活用事例を聞く中で、音声データや画像データ、テキストデータなどの非構造化データを融合する重要さを改めて認識できたんです。次期中期経営計画にはそのことも盛り込むべきだと考えて、経営メンバーを含め社内のいろいろなところで話している最中です」(伊藤氏)

変革のうねりを巻き起こす組織への浸透法も

構造化データと非構造化データの融合については、いわゆる生成AI界隈では話題になっているものの、ビジネスレベルではかなり先進的な内容だ。いかに組織全体へ浸透させるかが、変革のうねりを巻き起こすカギを握る。上渕氏は、その道筋をつけるうえでも、NECの取り組みが参考になったと言及する。

「新たな取り組みを浸透させようとするとき、経営層を巻き込み、トップの意思を全社に見せるのが有効だというNECさんの進め方はとくに印象に残っています。オムロン内でも、キックオフイベントへの参加や、ビデオメッセージの協力を依頼するなど、経営層にもAIZAQへの関心を高めていただけるように働きかけました」(上渕氏)

ボトムアップの取り組みであるAIZAQと、トップダウンによる意思の浸透。これを同時に行うことで、オムロンがグループを挙げて取り組む業務変革を推進したいと伊藤氏は力を込める。

「それぞれのフィールドにおける課題を見極め、生成AIがどう解決に貢献できるかを検証して業務のあり方を変えていくのが、AIZAQのあるべき姿だと考えています。これまで3シーズン、約500名の社員が参画し、さまざまなサービス改善や商品開発に役立つ可能性が見えてきました。一人ひとりの社員が主体的に課題を解決できるようにすることが、変化の多い時代には不可欠です。このAIZAQの取り組みをさらに広げることで、業務変革とスマートな働き方の実現につなげたいと思っています」(伊藤氏)

オムロンの創業者である立石一真氏は「機械にできることは機械に任せ、人間はより創造的な分野で活動を楽しむべきである」と唱えた。機械に任せるには、機械にできることを見極め、適切に運用することが重要だともいえる。そのプロセスを素早く見いだしたオムロンとNECのプロジェクトは、生成AIに限らず新たなテクノロジーの取り入れ方として参考になりそうだ。