「しょくばらぼ」が示すミスマッチ解消のヒント 「企業と求職者のマッチング」しやすさ向上へ

「職場情報」の一覧化を実現

「しょくばらぼ」は、企業の「職場情報」を検索・比較できるWebサイトだ。職場情報とは、採用状況や働き方、女性活躍、育児・仕事の両立、能力開発などに関する情報のこと。具体的には、残業時間や有給休暇取得率、平均年齢、平均勤続年数、採用・定着状況、中途採用比率などを知ることができる。運営に携わる厚生労働省 職業安定局雇用政策課 労働市場情報整備推進企画室長の髙田崇司氏は、その成り立ちについて、次のように説明する。

髙田 崇司 氏

「もともと厚生労働省では、若者の雇用促進や女性活躍、仕事と家庭の両立支援のため『若者雇用促進総合サイト』『女性の活躍推進企業データベース』『両立支援のひろば』の3サイトを通じて情報提供をしてきました。

しかし、求職者の方にとって、それぞれのサイトをいちいち訪問して情報収集するのは大変です。1つの企業を調べたとき、各分野だけを把握できるのではなく、網羅的に見られるようにしたいと考え、3サイトの職場情報を収集・転載した『しょくばらぼ』を立ち上げました。国の各種認定・表彰制度に関する情報も掲載しています」

ポイントは、職場情報の一覧的な「見える化」を実現している点にある。

特定の企業について調べたい場合、企業名でインターネット検索すれば短時間である程度の情報収集ができるだろう。しかし、たとえば残業時間の少ない企業をピックアップしようとすると、かなりの手間がかかる。そうした情報をワンストップで閲覧でき、かつ横断的に検索・比較できるようにしたのが「しょくばらぼ」なのだ。

「情報を開示しすぎると、ネガティブな印象を求職者に与えるのでは」と懸念する企業もあるだろうが、髙田氏は「情報を開示しないデメリットは大きい」と指摘する。

「厚生労働省の調査では、6割を超える求職者が入社後に不都合なギャップを感じているという結果も出ており、情報を開示せずに入社しても、ミスマッチが発生すれば離職につながりかねません。また、たとえ企業が賃金を上げ、働き方の改善に取り組んでも、情報を開示しなければ求職者には伝わりません。しっかり情報開示することで、求職者は働きたい企業を探しやすくなり、企業は自社のPRがしやすくなると考えています」

多面的な企業研究を容易に実現する「企業比較機能」

企業と求職者のよりよいマッチングを促すため、「しょくばらぼ」は検索・比較の機能にも工夫を凝らしている。最大の特徴は、閲覧者が気になる企業の情報を多面的に比較できることだ。興味のある項目や業種をチェックし検索するだけの簡単操作で、企業情報がずらりと並ぶ。このうち、「気になる」企業をチェックすることで、PCはもちろん、スマートフォンでも横にスワイプするだけで、多面的な企業研究ができるのである。学生にとっても、転職先を探すビジネスパーソンにとっても有用だといえよう。

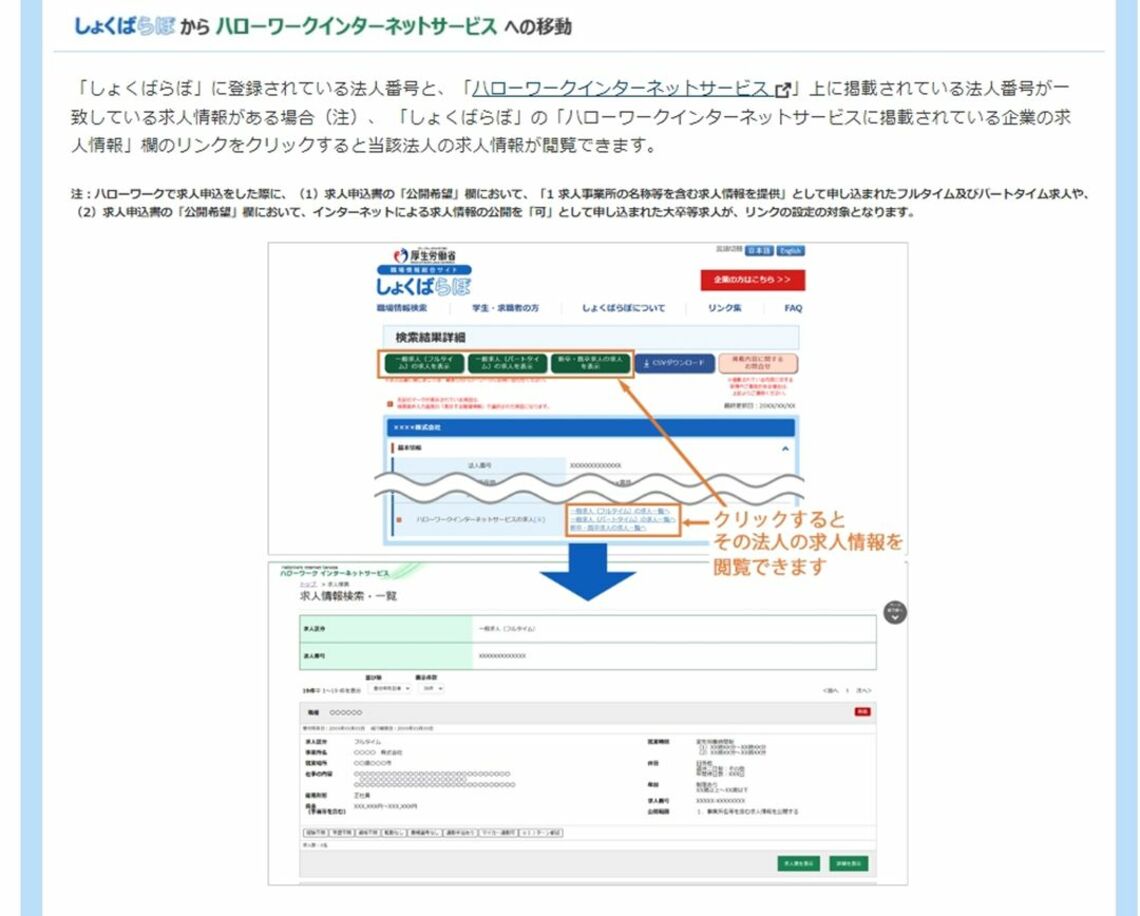

企業にとっても、これだけの機能性を持った企業情報プラットフォームに無料で情報掲載できるのは大きな魅力だ。働きやすい職場づくりへの取り組みが「見える化」することで、雇用管理に力を注いでいることもアピールできる。ハローワークインターネットサービスと連携させ、求人票にもリンクが張られているため、採用活動への好影響も期待できよう。

「とりわけ中小企業からは、自社のPRをする機会や場所がないといったお悩みをよく聞きます。自社でWebサイトを運営し、情報開示に努めるのも大切ですが、人手や資金も必要でしょう。その点、『しょくばらぼ』ならば、法人番号を持っている企業であれば、必要事項を入力するだけで、全国誰でも見られるサイトで自社のPRができますので、積極的に活用いただきたいと思います」(髙田氏)

より有効な採用活動に役立つ「手引」も策定

このように、求職者にとっても企業にとっても使い勝手が良い「しょくばらぼ」は、2025年2月に大幅な機能改修を実施した。その狙いについて、髙田氏はこう話す。

「従来のしょくばらぼは、3サイトに掲載されている企業のみが掲載されていました。また、掲載元サイトの情報以外に入力可能な情報が限定されていました。しかし、2025年2月の機能改修によって、法人番号を持つすべての企業が掲載可能となり、より充実した職場情報を記載できる仕組みとなっています」

言うまでもなく、個人のニーズは多様化している。求職者とのミスマッチを防ぐには、より適切な職場情報を開示することが有効だ。そのため、「しょくばらぼ」の機能改修に先立ち、2024年3月には「求職者等への職場情報提供に当たっての手引」を策定している。

「『求職者等への職場情報提供に当たっての手引』の策定にあたっては、転職経験者や求人企業、民間人材サービス事業者などを対象にヒアリングなどの調査研究も実施し、どのような情報が求職者に求められているかを洗い出しました。また、労働関係法令などで定められている開示項目なども整理しています」(髙田氏)

求職者が求めている情報として例示されているのは、テレワーク、副業・兼業の可否や正社員転換制度、経験者採用等の定着率など。「しょくばらぼ」の掲載元である3サイトではカバーしきれなかった項目だったが、2025年2月の改修で組み込まれている。

なお、「求職者等への職場情報提供に当たっての手引」では、求職者への調査を踏まえた効果的な職場情報の提供方法や、数値情報の定義や算出方法に関する留意点など、よりよい採用活動の参考となる対応策も記載されている。「しょくばらぼ」の活用とあわせて、採用活動や企業ブランディングにも役立つのでぜひ参照したい。

「持続的な賃上げを実現するには、生産性の向上が欠かせません。そのためには、一人ひとりの能力を最大限に活かせる環境を整える必要があります。政府は『三位一体の労働市場改革』の推進を掲げていますが、その1つである『労働移動の円滑化』を実現するため、職場情報だけでなく、求人・求職・キャリアアップに関する官民情報を整備・集約させ、見える化するプラットフォームを整備する計画も進めています」(髙田氏)

めまぐるしく変化する社会の中で、求職者のニーズも変わってきている。「選ばれる企業」であり続けるために、どんな情報開示を行うべきか。「しょくばらぼ」は、その羅針盤となることが期待できそうだ。