新たな学修認定「マイクロクレデンシャル」の衝撃 専門性と意欲の継続が両立する新たな学びの形

若年層の学生も増加「デジタル大学」の価値とは

サイバー大学は、ソフトバンクグループが運営する株式会社立の通信制大学だ。フルオンラインの4年制大学として、IT総合学部IT総合学科の1学部1学科を展開している。その最大の特長は「スクーリングも一切なく、授業から課題提出、試験、卒業研究といった卒業に至るすべてのプロセスを、インターネットで完結できること」とIT総合学部長の安間文彦氏は説明する。

「社会人の学び直しができる環境づくりに力を注いでいるのが、サイバー大学の特色です。働きながらの通学や、日中決められた時間に授業を受けるのが難しい社会人でも学びやすいよう、いつでもどこでも自由に授業に参加できるオンデマンド型を採用しています。通勤時間や就寝前、家事の合間といった隙間時間を活用して効率よく学ぶことができます」

オンデマンド型といっても教員やTA(ティーチングアシスタント)との双方向性をしっかり確保。授業に関する質問は原則24時間以内(土・日・祝日除く)に回答する。加えて「IT総合学部」の名称どおり、テクノロジーだけではない実践的な学びができる点も見逃せない。

「豊富なビジネス経験を持つ実務家教員が多く、ビジネスと関連づけた学びができるようカリキュラムも工夫しています。経営やマーケティング等、社会人としてキャリアアップをしていくうえで必要な知識を、バランスよく身に付けることができます」

IT総合学部長

安間 文彦氏

4,000人を超える多くの学生が在籍しているのは、そうした取り組みが評価されてのことだろう。近年は若年層からの注目も集めており、2021年には10代の割合が11.2%だったのが、2023年11月時点では17.0%と増加傾向にある。

「インターネットで学べる通信制高校が増えたことで、高校卒業後の進学先として本学を選ぶ学生も増加していますが、コロナ禍をきっかけに大学でのオンライン授業が普及したことで、デジタル大学への関心が高まっており、通学制高校からの進学者も増えてきました。学位の取得をめざす学生にも、学び直しでキャリアアップしたい社会人のニーズにも対応できるように、幅広く実践的な内容を学びやすく提供することを心がけています」

多様な学びを担保「マイクロクレデンシャル」がスタート

大学の強みでもある、幅広く実践的な内容が学びやすい環境。それをより強化するために2024年4月から新たに導入したのが、学修内容をより細分化した単位ごとの履修証明を行う制度「マイクロクレデンシャル」だ。具体的にはどういうものなのか。安間氏は次のように説明する。

「クレデンシャルは認証、証明という意味で、従来大学卒業資格として授与される学士号は『マクロクレデンシャル』と呼ばれます。本学の場合は『学士(IT総合学)』となるわけですが、その称号だけだと具体的に何を学んできたのか、わかりづらいのが難点です。

さまざまな業界でスペシャリストの需要が高まっている今、スキルの可視化ができていないと、組織の中で個人の力が十分に発揮されないといったケースも起こりえます。それらを背景に、細かい学修歴やスキルを証明する仕組みとして、マイクロクレデンシャルを導入しました」

オープンバッジは原則ブロンズ→シルバー→ゴールド→プラチナの順番で取得する。取得条件を満たすことで複数種類のバッジ取得も可能。最上位レベルであるプラチナバッジは、当該分野の卒業研究科目の単位を修得することで1つのみ取得可能

仕組みの特長として挙げられるのが、証明に対する信頼性の高さと発信の利便性だ。ブロックチェーン技術を活用して、世界共通の技術標準規格に沿って発行されるデジタル認証「オープンバッジ」を発行。履歴書やSNS等に掲載することで、自身が持つスキルの発信が容易にできる。全社に公開するタレントマネジメントシステムにオープンバッジを掲載できる大手企業も現れる等、個人のスキル把握において各企業間でも認知度が高まりつつあるようだ。

また、サイバー大学のマイクロクレデンシャルを採用したオープンバッジを発行する取り組みが高く評価され、国内の教育機関で初めて「オープンバッジ大賞」の大賞を受賞している。

導入して半年強(注:本取材は2024年11月に実施)が経ち、実際どのような効果が出始めているのだろうか。安間氏は「スキル証明はもちろん、ほかの部分でもさまざまなメリットがあった」と明かす。

「細分化された学修を達成して得られるクレデンシャルにより、達成度が可視化されるので、学修意欲の継続に役立つというのも大きなメリットです。また、学生がより主体的、かつ自律的にカリキュラムを選びやすくなったのも変化の1つですね。

例えば、『AIを学びたい』という思いを持つ学生の中には、エンジニアとして活躍したいという学生もいれば、AIを活用した起業をめざしたいという学生もいます。マイクロクレデンシャルの導入によって、さまざまな志向に合わせて経営やマーケティング等、複数の分野を横断的に、かつ目的に合わせて学ぶ柔軟性の高さがより強化されたと感じています」

いわば、学びの多様性と意欲を担保するプラットフォームにできるということだ。こうした環境を学生に提供することは、サイバー大学のカリキュラムの「新鮮性」を確保するうえでも重要な役割を果たしている。

「今までも本学ではテクノロジーの進化やビジネストレンドに合わせてカリキュラムを随時アップデートしてきましたが、マイクロクレデンシャルの導入によって、さらにそのスピードが向上しています。

学ぶべき内容を体系的に整理し、導入半年ですでに新たなクレデンシャルも定義され、授業内容も更新しています。学生が卒業後に科目等履修生として再入学することで新たなマイクロクレデンシャルの取得をめざせるようになり、今まで以上に学び直しがしやすくなったのもポイントです」

実戦的な「生成AI活用」プログラムがもたらす価値

高度IT人材が求められている中で、「AI・IoT・データサイエンス」分野の教育に力を入れているのもサイバー大学の魅力だ。文部科学省「数理・データサイエンス・AI教育プログラム」でリテラシーレベルおよび応用基礎レベルの両方で認定を受けている。

とくに優れた教育プログラムとして選定される「リテラシーレベル プラス」にも、全国の私立大学でも8校のみ、通信教育課程では初めて認定を受けた(2024年8月時点)。

「AIが急速に発達している今、AIリテラシーの習得が重要なのは言うまでもありません。本学では必修科目となっているので、すべての学生が高水準のAIリテラシーを磨けるようになっています。より高度な内容が学べるプログラムとして『応用基礎レベル』の認定も受けていますので、データサイエンティストをめざす学生にも対応できます」

あらゆる分野で活躍できる高度IT人材を育成するためには、最新テクノロジーのトレンドをキャッチアップすることも欠かせない。前述のように、マイクロクレデンシャルの導入によってアップデートのスピードが向上したことで、新たな取り組みも次々に始動している。その1つが、生成AI活用の教育プログラムだ。

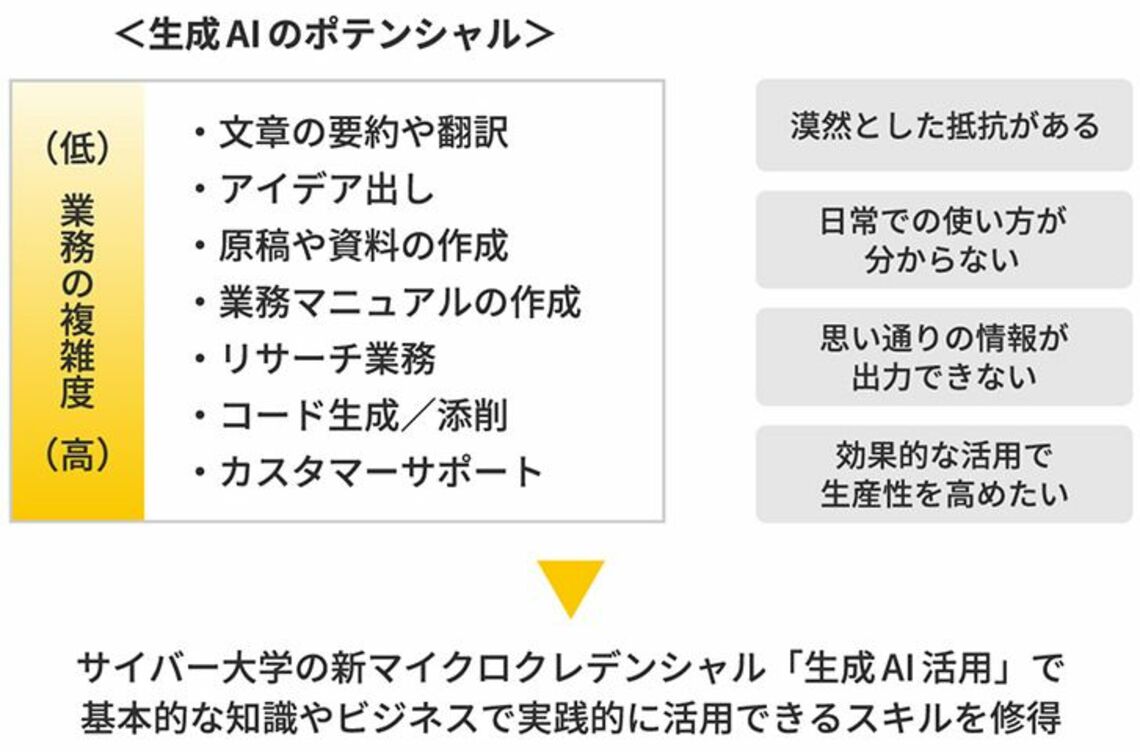

今やさまざまな業界で導入が進む生成AIだが、「どう指示をすればよいのかわからない」といったことで、活用に二の足を踏んでしまうビジネスパーソンはいまだ多い。サイバー大学が提供する教育プログラムは、生成AI活用をより身近に感じ、使ってもらうための知見を深めることを目的にしていると安間氏は話す。

「2025年度春学期から、ビジネスで生成AIを活用する実践的スキルを身に付ける教育プログラムを新たに開講します。これまではAIやデータサイエンスというと技術者が学ぶものという認識が一般的でしたが、生成AIの普及によってビジネスパーソン全体が身に付けるべき素養となってきました。そのため、理論や技術を深く学ぶ従来のアプローチとは異なり、ビジネスにおける必要不可欠なツールとして、基本的な活用や応用に焦点を当てたものにしています」

アカデミアでビジネスにおける生成AIの活用を体系的に学べる機会はまだ多くない。第一線で活躍する実務家教員が手がける、リアルな事例をベースとした実践的で応用力の高いプログラムを受けられる意義は高いといえるだろう。

「新たなテクノロジーがどんどんアップデートされる中で、高度IT人材に求められるスキルも変わっていきます。マイクロクレデンシャルの仕組みを活用して、社会のニーズに柔軟に対応した教育を提供していくのが、サイバー大学の使命だと思っていますので、随時発表する新規プログラムにぜひご期待ください」