金融サービスの枠を超えるSMFLのDX支援 モノに関わるSaaSのトップランナーへ

「デジタル先進企業」宣言がもたらした、現場主体のDX

リースビジネスに加えて、近年は不動産、環境ビジネスなど幅広い分野での事業を展開するSMFL。同社の橘正喜社長が「デジタル先進企業」を目指すと宣言したのは2019年4月のことだった。狙いは、デジタルの取り組みを全社に広げていくことだ。

それから5年経った今年、30年に向けたDX戦略「drive DX 2030」を発表。「金融」「事業」「DX」を成長ドライバーとして顧客企業の成長や社会課題の解決を支援することを打ち出した。

SMFLでデジタルプロダクトの開発をリードするデジタルラボ リードスペシャリストの山下真司氏は、19年当時のことをこう振り返る。

「専門人材任せのDXでは、部分最適や限定的な効果しか生み出せないという問題意識が背景にあったのではと思います。

DX専門人材と現場がタッグを組んでDXに取り組むこと、そのために全社員のデジタル知識やリテラシー向上を図ること。こうした点を明確にするため、『デジタル先進企業』を目指すことを宣言したのだと感じました。

当時は社員のITスキルに相当ばらつきがありました。例えば社内向けモバイルアプリを提供すると、改善要求以前の初歩的な質問が大半でした。しかし、この5年で社員の意識は大きく変わりました」

デジタルラボ リードスペシャリスト

山下 真司(やました しんじ)氏

単にITリテラシーが底上げされただけではない。SMFLには他部署の業務を一日体験できる“Job Shadow”という仕組みがあるが、その活用状況からも社員の変化が読み取れる。DX推進部 副部長の永井しのぶ氏はこう話す。

「当部のJob Shadowは、お客さまの業務のヒアリングからソリューション策定、システム設定までをケーススタディ形式で体験できます。この2年で累計100名以上の社員が参加しており、社内でもトップクラスの人気です。経営陣だけではなく、現場もデジタルに興味を持つようになったように感じます」

日本GEリース事業部門の買収・統合が、DXの契機に

永井 しのぶ(ながい しのぶ)氏

SMFLで現場を巻き込んだDXが順調に進んでいる理由は何か。背景の1つは日本GEのリース事業部門であったSMFLキャピタルとの統合だ。

SMFLは2016年に日本GEのリース事業部門を買収し、同社をSMFLキャピタルに社名変更。その後、19年にSMFLとの統合に至った。

統合前からSMFLでリース営業を担当していたDX推進部 上席部長代理の縄野雄大氏は、統合のインパクトを次のように明かす。

「SMFLキャピタルには、デジタルツールを内製開発できる部門がありました。SMFLに、このチームが加わったことが『デジタル先進企業』に向けた取り組みを加速させる原動力となりました。

SMFLキャピタルはDXプロジェクトを進めるためのフレームワークを持っており、統合をきっかけとして、プロジェクト進行に慣れていなかった社員でも円滑に推進できるようになりました。

また、社内のエンジニアたちにデジタルについて直接相談ができるようになったことも、大きな変化だったと感じます」

SMFL流のDX「作って・育てて・お客さまへ提供」

縄野 雄大 (なわの かずひろ)氏

SMFLのDX推進の背景には、現場が自走する環境を整えたことも挙げられる。DX専門部隊がDX推進の旗を振るものの、現場を巻き込みきれず成功に至らない企業も多いだろう。

だがSMFLは、DXへの取り組みの主体が現場であることを主眼に、体制や制度の整備を進めてきたという。山下氏は次のように解説する。

「当社のDXは『作って・育てて・お客さまへ提供』することが特徴です。自社の業務改善のために必要なプロダクトを内製で開発し、まずは社内業務で使いながら改善を重ねていきます。そして十分にブラッシュアップできた段階で、同じ課題を持つお客さまにサービスとして外販する、という点が強みだと思います。

このサイクルを前提とすれば、まずは現場が主体的に使うことが条件。われわれ開発者は、あくまでもそれを支援する立場です。カジュアルに相談してもらえることを意識しましたが、プロジェクトのオーナーシップはつねに現場側に持ってもらいました」

現場による主体的なDXの歩みを強化するための人事制度も導入した。デジタルセールス、業務改善など、DX人材像を9つのカテゴリーに類型化し、現場で成果を創出した人材を認証する「DXドライバー」制度だ。

「DXドライバーの認証を受けた人材は、2024年9月末で319人。約10人に1人が現場でDXをリードできる人材となりました。合併した頃は、SMFLキャピタル出身のデジタル専門人材やエンジニアが現場に伴走する形でDXを進めていました。

次第に現場社員にもデジタルスキルや経験が浸透し、現場の社員がリーダーシップを取ってDXを推進できる状態になっています」(永井氏)

顧客課題の解決に向かう、「Team SMFL」での支援

SMFLのDXを象徴するプロダクトが、資産の稼働状況などをリアルタイムで把握、管理するSaaSプラットフォーム「assetforce」だ。

「当社はモノのスペシャリストとして、さまざまな資産を介してお客さまと向き合っています。モノ自体やモノが生み出すあらゆるデータを管理するデジタルツールがあれば、お客さまの課題解決のお役に立てるのではないか。こうした課題意識から開発されたのがassetforceでした」(縄野氏)

「assetforceの開発は2019年に開始。社内利用でフィードバックを得ながら改善を重ね、21年にお客さまへの提供を開始しました。プロダクトをより使いやすくするために、私たち開発者もお客さまの現場に頻繁に足を運び、機能改善を継続しています」(山下氏)

現在、assetforceの導入社数は300社を超えており、多くの顧客に評価されている。その背景には、デジタルの知識やノウハウを豊富に持つSMFL社員の存在がある。assetforceのセールスを担当する縄野氏、導入支援を担当する永井氏は、それぞれこう明かす。

「セールスの武器は、リース営業として培ったお客さまのビジネスの理解、現場起点の課題発見力です。お客さまの課題を整理して解決策を提案、DXの実現に向けてサポートするのが役割です。

assetforceの提案では、お客さまの課題を踏まえたデモを作成しています。幅広い業種におけるモノの課題を熟知した営業が、assetforceの具体的な活用イメージをその場で臨機応変に修正しながら提案するので、納得感を感じていただけることが多いと感じています」(縄野氏)

「私たちはassetforce導入時の設定サポートにとどまらず、プロジェクトマネジャー、お客さまの伴走者として、業務プロセスの理解や見直し、導入プロジェクトの管理を含めた導入支援を行っています。

システムを導入するまでがゴールではなく、機能を十分に使いこなしながら、持続的にご利用いただき、お客さまの課題解決につなげることがゴールです。そのために私たちが大切にしているのは、現場ユーザーのプロジェクトへの参画と、お客さまがDXを自走いただける環境づくりです」(永井氏)

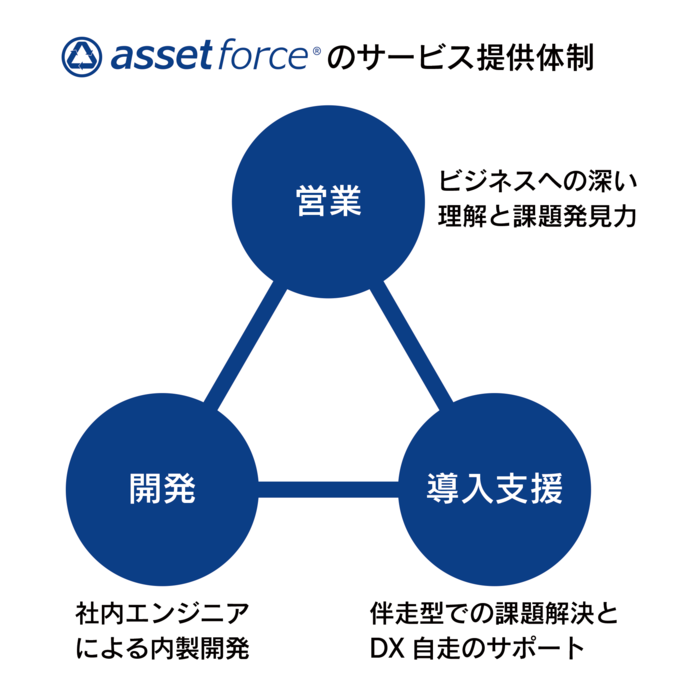

SMFLのDX専門人材「DXドライバー」は、自社のみならず、顧客企業のDXに携わっている。加えて、assetforceを通じた顧客企業のさらなる成長を実現すべく、営業・開発・導入支援の3者が「Team SMFL」として一丸となってassetforceを進化させ続けている。

「生成AIにassetforceの開発や提案の過程で得た経験やノウハウを学習させ、提案活動の高度化に向けた活用を開始しました。今後は生成AIの技術をお客さまにも提供し、業務プロセスの可視化や高度な設定の自動化など、assetforceのお客さま体験価値をさらに高めることにも取り組んでいきます」(山下氏)

SMFLは「モノに関わるSaaSのトップランナー」の実現に向けて、全社を挙げて進み続ける。