宝グループ「攻め」の経営へギアチェンジする理由 3つの事業を軸としたグローバル成長戦略とは

酒造・海外・バイオの3つの事業で地位を確立

「松竹梅」「宝焼酎」「タカラ焼酎ハイボール」などのブランドを製造・販売する宝酒造は、言わずと知れた日本の酒造大手の1つだ。しかし同社を含む宝ホールディングスが、グローバルに、さらに酒造業以外にも事業を展開する多角的な企業グループであることをご存じだろうか。

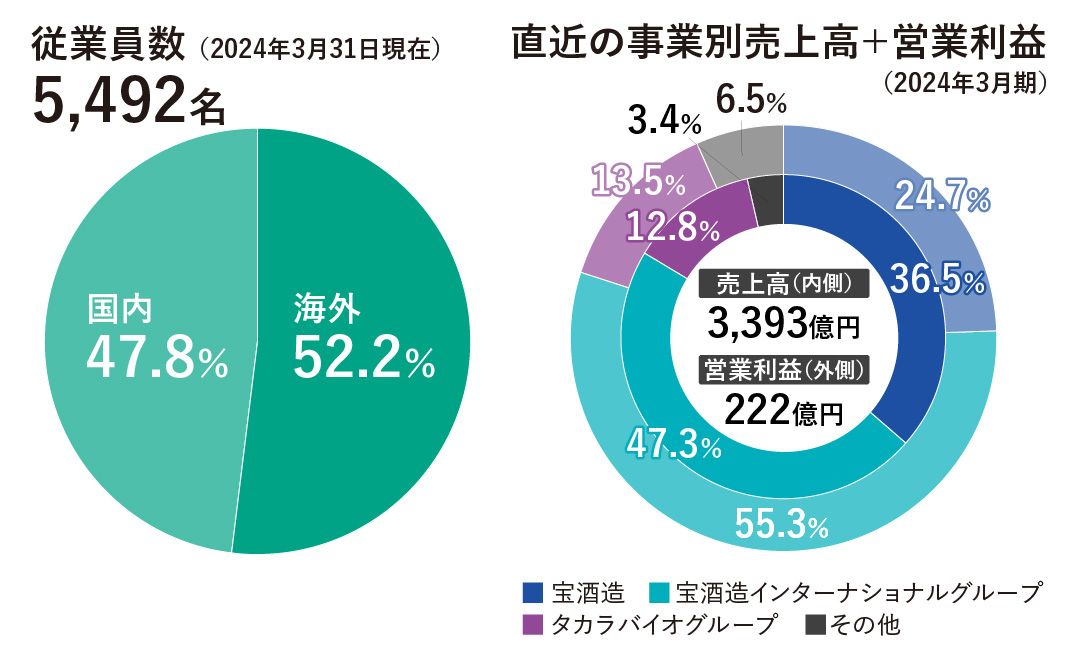

宝ホールディングスは、宝酒造に加え宝酒造インターナショナルグループ、タカラバイオグループを擁し、3つの中核事業を展開している。グループ会社は、国内12社に加えて海外に52社(2024年3月末時点)。収益構造や従業員比率を見ても海外のプレゼンスが高いグローバル企業グループなのだ。

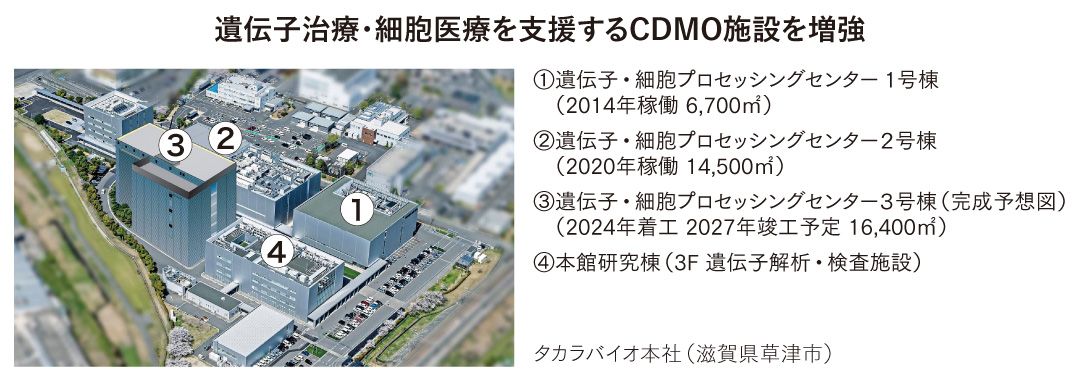

国内での酒造業に加え、海外では、酒類の製造・販売のほか、日本食材卸事業が順調に伸びている。またバイオ事業では、研究用試薬・機器の提供に加え、製薬企業や創薬ベンチャーを支援するCDMO(バイオ医薬品の開発・製造受託)事業に参入。現在は、コロナ禍に実用化されて話題を呼んだmRNAワクチンをはじめ、次世代の治療薬として期待が高まる再生・細胞医療・遺伝子治療薬の開発・製造受託にも取り組むなど、先進のライフサイエンス領域で、存在感を高めている。

「地域や領域の異なる複数の事業が、それぞれ自立して収益を上げることで、どのような環境変化にも対応し、さらなる成長を狙える。そうしたバランスの取れた事業ポートフォリオが、当社グループの強みです」と、代表取締役社長の木村 睦氏は語る。

成長に向け、ギアチェンジ。海外攻勢を加速させる

会社創立からおよそ100年、今日まで確かな事業基盤を築いてきた宝ホールディングスが、今、新たな局面を迎えている。

2023年に「宝グループ中期経営計画2025」を策定。「成長・強化領域への投資を加速させ、企業価値を高める3年間」を経営方針に掲げ、足固めに力点を置いてきたこれまでから一転、思い切ったギアチェンジに踏み切った。

代表取締役社長

木村 睦氏

「『失われた30年』ともいわれたこの間、振り返ると当社グループも、懸命にコストダウンに取り組んできました。コストダウンの目的は、本来、そこで捻出した経営資源を新たな成長分野に投入していくことだったはずですが、デフレ傾向が長引く中で、いつの間にかコストダウンが目的化してしまっていました。これでは、今後の持続的成長を見込むのは難しい。将来を見据え、成長が見込める領域に経営資源を投下し、新たな収益を創出していく方向に大きく舵を切った。そこが現中計の肝です」と木村氏は力を込めた。

とりわけ、力点を置くのがグローバル展開だ。

「高齢化・人口減少が進む日本と比較すると、海外市場はまだまだ成長余地が大きいと考えています」と木村氏。その背景には、世界的な日本食ブームの盛り上がりがある。そもそも、事業を展開する北米や欧州、アジアで日本食レストランと日本食の普及に寄与してきた自負もあるだろう。強くなる追い風を受け、宝酒造と宝酒造インターナショナルの2つの事業のメリットを最大限生かしながら、「日本の酒=和酒」と日本食をセットで拡大する戦略で、海外展開を加速させている。

中でも北米市場の深耕には、ひときわ力を入れている。その牽引役を果たすのが、2010年に参入した日本食材卸事業だ。子会社の米ミューチャルトレーディング社は、酒、米や麺類、海苔、醤油といった日本食材・調味料はもちろん、包丁や和食器、のれんなど、1万点を超えるアイテムを販売し、飲食店を中心に販路を増やしている。

顧客は、日本食レストランだけにとどまらない。「日本の食材は、フレンチやイタリアンなど幅広いレストランのほか、家庭の食卓にも広がっています。われわれの射程範囲もどんどん広くなっていく」と自信を見せる。

これまで北米に13拠点を置いてきたが、今後さらなる拠点拡大に取り組んでいく。25年には、ヒューストンとシアトルに営業・物流拠点を新設する予定だ。「北米では20拠点以上が短期的な目標ですが、日本食の需要や成長が見込めるエリアがあれば、もっと増やしていきたい。進出の手を緩めるつもりはありません」。

また新商品開発にも積極果敢に挑む。ここでも宝酒造と宝酒造インターナショナルのシナジーが、威力を発揮している。北米へ「松竹梅」の輸出を始めたのは、1951年。実は海外事業には70年以上の歴史がある。その実績を強力に後押しするのが、宝酒造の持つ技術力とブランド力だ。「日本食ブームの追い風があっても、それだけで和酒が海外で売れるほど甘くはありません。宝酒造が長年にわたって確立してきた酒造りの技術とブランドが基盤にあってこそ、世界で受け入れられる和酒を提供できると考えています」。

加えて現地に供給体制を構築していることも、同社ならではの強みだ。83年、カリフォルニア州バークレーに製造・販売拠点を構えて以降、「松竹梅」の現地製造を続けてきた。その土地で栽培されたカリフォルニア米と水を使いながら、日本で造っている清酒と同等の品質を実現できるのも、宝酒造の技術力があってこそだ。

「王道」ともいうべき伝統的な清酒に加えて、日本にはない「イノベーティブなSAKE」の開発にも挑戦している。その足がかりとなったのが、スパークリング日本酒「澪」の成功である。2011年に発売し、国内はもとより海外でも着実に販売数を伸ばしてきた。これに続いて、海外専用商品として、北米では松竹梅白壁蔵「澪」〈CRISP〉、アジア・欧州では同〈NIGORI〉を開発し、23年秋に販売を開始した。

現地のニーズに合った商品を生み出せる理由は、同社の強力な情報収集力にある。「日本食材卸事業を通じて北米中の飲食店から直接、ニーズを収集。現地の嗜好を的確に捉え、商品開発に反映させられます。今後も現地の人に楽しんで飲んでいただける新たなイノベーティブなSAKEを生み出していきたい」と木村氏も意気込む。

商品開発に当たって、M&Aによって新たな発想を取り入れることにも積極的だ。23年、カナダで清酒の製造・販売を行うオンタリオ社を傘下に迎え、清酒をベースとしたカクテルを商品ラインアップに加えた。

またスタートアップ企業のWAKAZE社へも出資。米国で発売した缶入りスパークリングSAKEの現地生産をグループ傘下のTakara Sake USA Inc.(米国宝酒造)が担っている。受託製造にとどまらず、WAKAZE社との協業によって新たな和酒を開発していくことにも意欲的だ。「スタートアップと手を組むことで、これまで当社になかった発想を取り入れることも期待しています。若い会社から刺激を受け、当社の中からも斬新なアイデアが生まれたり、イノベーティブなことに前向きに取り組む機運の醸成につなげたい」と言う。

日本食と和酒の文化を世界に広めていく

宝グループは創業以来、焼酎や調味料などで新しい商品を生み出し、海外に日本食文化を広め、またバイオ事業といった新しい事業を創出してきた。「『ギアチェンジ』を鮮明に打ち出したのは、『思い切ってチャレンジしていい』という従業員へのメッセージでもあります。グループ全従業員の心に火をつけるのも、トップの重要な役割だと思っています」と木村氏は語る。

「何よりも究極の目標は、日本食とともに和酒の文化を世界に広めていくことです」と、展望した木村氏。「日本酒は日本食とともに楽しむものですが、食と酒の普及には、時間差がある」と指摘する。

まず食文化が浸透し、それに追随して酒が普及していく。日本でも、フランス料理やイタリア料理が一般的になり、それに伴ってワインを多くの人が楽しむようになっていった。日本食が世界に普及しつつある今こそ、「和酒を広げる大きなチャンス」とみる。「いずれは和酒といえば『宝』『松竹梅』と世界の人に認識してもらえるようになりたい」。高い目標に向かって、新たな挑戦が続いていく。