生成AI活用、日本企業が今「持つべき視点」とは ビジネスへの導入から「価値創造」フェーズへ

生成AI活用は「成功体験」がなければ進まない

――日本企業における、現在の生成AIの活用状況をどのように見ていますか。

エンタープライズ事業本部

事業本部長

井﨑 武士氏

井﨑 生成AIを使っているかどうかを尋ねれば、もはや半分以上の企業が何かしらの形で使っているとお答えになります。ただ、中身を聞くと、これまで検索して調べていたものを生成AIに質問するというレベルにとどまっているところも多い。ディープラーニングが普及し始めたときもそうだったのですが、それを使って何をするかではなく「使うこと自体」が目的になっているのです。

企業にとって生成AIを使う本来の目的は、業務改善によってコストを下げたり、価値を創造して自社サービスとしてマネタイズすることにあるはず。そこはまだまだこれからという印象です。

馬渕 確かに中身が問題です。生成AIの活用には4つのフェーズがあります。最初は導入フェーズ。オープンソースのLLM(大規模言語モデル)を、リサーチや議事録の作成、コーディングなどに個人や現場レベルで使い始める段階です。

次が最適化フェーズ。社内データや業界固有のデータを使い、オープンソースのLLMのAPIを活用してアプリケーションを開発し、部門で個別業務に使っていくフェーズです。現状では、ここでつまずいている企業が少なくありません。社員全員に使わせようとしても、自主的に使い始める社員は2割程度。使い方がわからなかったり、仕事のやり方を変えることを嫌って、8割の社員は使っていないままです。

一方、意欲的な企業は各部門で活用のチャンピオンのような社員を推進役に任命するなどの工夫をして、6~7割の社員が使うところまできています。

その次は、自社開発のクローズドソースLLMを活用する統合フェーズに入ります。今のところ、導入フェーズから最適化フェーズへの移行に苦労している企業もあれば、統合フェーズに挑戦してPoC(概念実証)を始めている先進的な企業もあり、二極化が進んでいる印象です。

――生成AIを使いこなせていない企業の共通点としては、どのようなものが挙げられますか。

井﨑 最適化フェーズに進めない理由として主に挙がるのが、GPUインフラの問題です。個別業務で生成AIを活用するには社内データが重要ですが、それらのデータを取り込んで生成AIアプリを開発し活用するためのGPUインフラを運用管理する体制が整っていない。

また、世の中にはベースとなるさまざまな生成AIモデルがありますが、どれを使っていいのかわからない、さらにはモデルを選んだ後のAIワークフローをどう構築すべきか設計できないという悩みもよく聞きます。

執行役員

馬渕 邦美氏

馬渕 技術的なハードルに加えて、そもそも生成AIで何をやるのかというユースケースのアイデアがない企業も多いですね。マネジメント層は生成AIを活用する必要性を直感的に理解していますが、それを自社のビジネスに結び付けるユースケースがまだ見えていないのです。

私は「体験」がユースケースを生み出すと考えています。自分でプロンプト(ユーザーが入力する指示や質問)を書いたり、マルチモーダル(画像・音声・テキストなど複数手段を組み合わせること)を試してみると新たな発見があり、それがアイデアの種になります。

ビジネスの現場でも自分でプロンプトを書いている人はごく少数。そういう人をもっと増やすべきですし、マネジメント層も自ら体験したほうがいいと思います。

井﨑 いきなり大きなことをやろうとしないことも大事ですね。まずは限られたデータなどを使い、小さなプロジェクトで生成AIを活用してほしいです。そこで成功体験を得たら、次はデータを拡張するか、使う箇所を変えるなどしてプロジェクトを大きくしていく。そうしたステップを踏むことが重要です。

生成AIアプリを「数分で作成」広がる活用の可能性

――生成AIの活用を模索する企業に対して、どのような価値を提供しているか、実例を用いてご説明をいただきたいです。

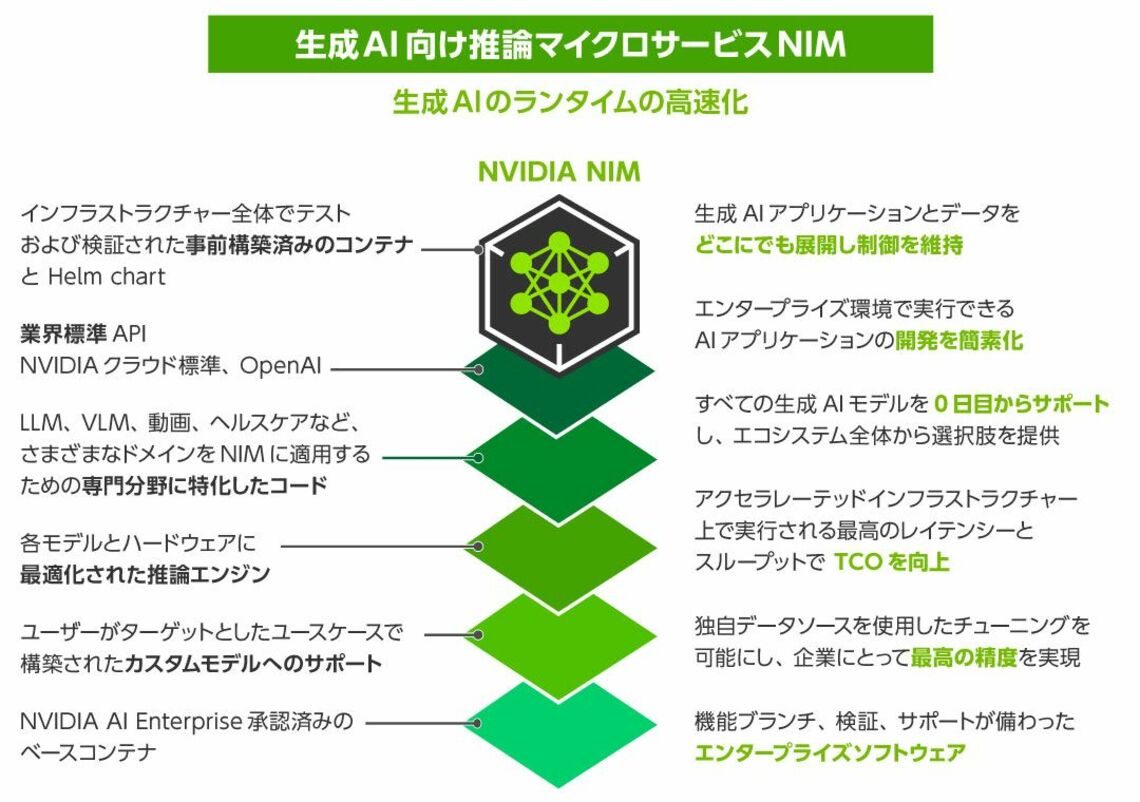

井﨑 生成AIを構築するには、データキュレーション、分散学習、推論の最適化、ガードレールなどのさまざまな機能が必要です。エヌビディアは、こうしたエンド・トゥ・エンドの機能をマイクロサービス化した「NVIDIA NeMo」というプラットフォームを提供しています。

さらに6月には、推論のマイクロサービスである「NVIDIA NIM」を一般公開しました。これは、テキストだけでなく動画や画像、さらには医療分野向けなど幅広い種類のAIモデルや最適化された推論エンジンなどをコンテナ化したもので、クラウドやオンプレミスなどあらゆる環境で稼働します。もちろん自社データを使ってのカスタマイズも可能で、NVIDIA NIMを活用することで、企業は生成AIの大規模な展開を高速化できます。

馬渕 LLMをエンタープライズで活用するには、LLM1つだけあってもダメで、今ご紹介があったようなマイクロサービスをコンポーネントとして提供するエコシステムが必要です。今後もっといろんなものが求められるようになると思います。

井﨑 すでにテキスト・トゥ・ビデオやRAG(検索拡張生成)もマイクロサービス化しています。DTCと一緒にやった楽天証券の「投資相談AIアバター」のような、デジタルヒューマンもNVIDIA NIMで展開する予定です。

馬渕 これまでのアバターはカクカク動いて、会話していてもどこかぎこちなさがありました。しかし、エヌビディアのGPUとソフトウェアのコンビネーションがすばらしく、より人間らしい反応ができます。楽天証券はオンラインでのコミュニケーションに採用していますが、同じソリューションは無人店舗などリアルのタッチポイントでも活用が広がると期待しています。

工場の設計やロボットの学習が、瞬時に終わる未来

――将来はどのようなユースケースが考えられるでしょうか。

馬渕 人口減少はどの産業でも大きな課題ですが、例えば製造業が人口減少の中で成長を続けるには、工場のスマート化にチャレンジする必要があります。DTCは以前からスマートファクトリーに取り組んでいますが、生成AIの活用についてはエヌビディアとの協業で先進的なユースケースを生み出せるでしょう。

井﨑 エヌビディアは「NVIDIA Omniverse」というデジタルツイン(現実と同じ環境をデジタル空間で再現する技術)の構築も可能なプラットフォームを持っています。例えば工場のラインを組み替えるとき、実際に機械を移動させた後に使いづらいことがわかっても、簡単には直せません。しかし、デジタル上で3Dシーンを作って物理シミュレーションを事前に行うことができれば、手戻りを減らせます。これに生成AIを活用すると、2Dのフロア設計図をベースに3Dシーンを作ることも可能になっています。

また、ロボティクス分野でも可能性が広がります。ロボットの制御には深層強化学習を用いることも多いですが、例えば多関節ロボットに鉛筆回しをさせるような、複雑な動きを実現するのは簡単ではありません。そこで報酬モデルを生成AIに作らせて、デジタルツイン上で試行し、その結果を用いて生成AIで報酬モデルの修正を繰り返せば、すさまじい速さでロボットが賢くなっていく。生成AIで工場の自動化を圧倒的に加速させることが可能です。

――最後に日本企業のマネジメント層にメッセージをお願いします。

馬渕 日本はLLMの基盤モデル開発では後れを取りました。しかし、日本語を使ってAIを操れる時代になり、活用に関しては逆にチャンスが広がっていると思います。ただ、そのためにはトップマネジメントの方々に生成AIを体験していただき、自社ビジネスとどのように結び付くかイメージを膨らませていただく必要があります。

そのための場として、デロイト トーマツ グループは今年、共創型AI体験施設である「AI Experience Center」を開設します。そこではエヌビディアをはじめ、さまざまなテックパートナーとディスカッションをするワークショップも用意する予定です。

生成AIがもたらすビッグバンのスピードは、とてつもなく速い。一堂に会して踏み込める環境を整えることで、変化のスピードに負けない「AIトランスフォーメーション」を支援していきたいです。

井﨑 生成AIの市場は現在、世界で1000億ドル、8年後には1兆ドルに達するといわれています。その広がりの中で、カスタマーエクスペリエンス(顧客体験)やカスタマーリテンション(顧客維持)のユースケースに注目が集まっていますが、今後はさらにそれに加え、高付加価値創造や業務改善のユースケースも出てくるでしょう。

その流れの中でカギを握るのがトップのリーダーシップです。生成AIで企業としての価値をどのように高められるのか。マネジメント層の皆さんにはそうした視点を持って、生成AIの活用を進めていただけたらと思います。