「平時」の食料安全保障とフードテックの可能性 食と農の課題解決を新たなビジネスチャンスに

「有事」以上に重要な「平時」の食料安全保障

ロシアによるウクライナ侵攻を背景とする世界的な食料価格高騰をきっかけに、日本でも食料安全保障や食料自給率への関心が高まっています。食の問題は、私たちの生命維持に直結するだけに、時に実態以上にセンセーショナルに捉えられがちです。

しかし、現在の状況はあくまで食料価格の高騰にとどまり、食料の絶対量が世界的に不足しているわけではありません。むしろ、これからの豊かな未来社会を見据えた食料安全保障上のテーマとして注目したいのは「平時」における食と農の社会課題です。

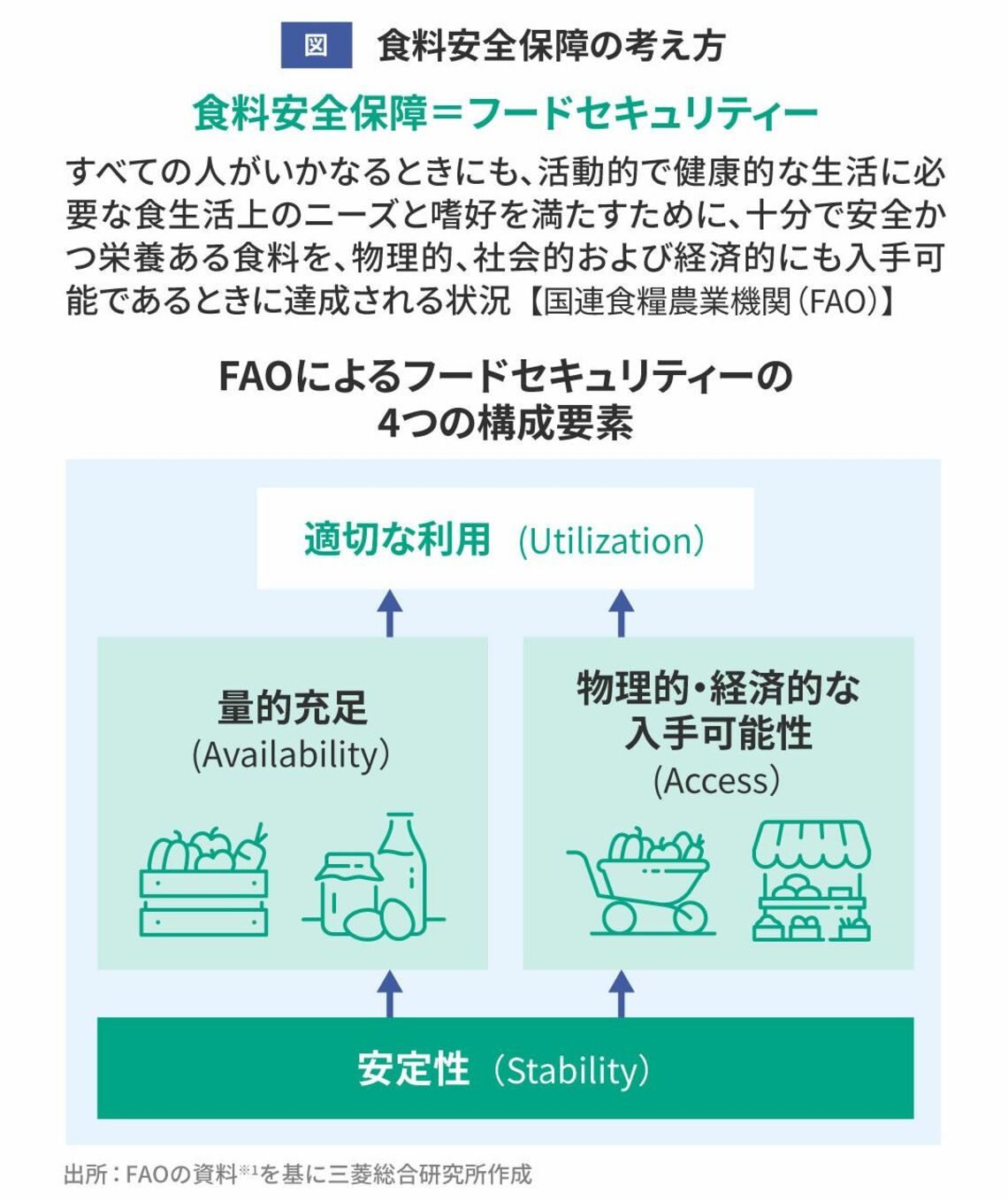

一般に食料安全保障という言葉を聞くと「有事の際に十分な食料が得られるよう備えておくこと」をイメージしがちです。しかし、国連食糧農業機関(FAO)が定めた本来の食料安全保障=フードセキュリティーとは、「いつでも」「誰でも」「栄養だけではなく文化的にも」「食生活が満たされる」ことを意味しています。つまり「有事」に備えるのはもちろんですが、「平時」においてこそ健全で文化的な食生活の実現を図ることが大切だということになります(図)。

こうした観点から、平時の食料安全保障上の重要な論点をいくつか指摘しておきたいと思います。

①栄養不良の二重負荷(過栄養・低栄養)

まず日本国内で見られる足元の課題として、貧困や経済格差などに起因する「栄養不良の二重負荷」が挙げられます。

世界には貧困のために最低限の栄養すら得られない人々がいますが、実は日本国内においても貧困により十分な食料を得られない家庭が存在しています。そのような環境では、栄養不良の一種である「過栄養」と「低栄養」が併存する「栄養不良の二重負荷」に陥りやすいことが指摘されています。例えば貧困層が、手っ取り早く空腹を満たすために炭水化物・塩分過多の加工食品をとることで、栄養の偏りが発生し、飢餓と肥満が併存するということがあるのです。

また一方で、貧困状態とは無関係に、若い女性がダイエット目的の過剰な食事制限で、やせすぎてしまうことにより、妊娠期にはその胎児にまで影響を与えてしまう「低栄養」の問題も近年深刻化しています。同じ国内に「過栄養」による生活習慣病も同じく問題として併存することも、二重負荷の一種です。

このほか高齢化に伴い、身体機能・口腔機能の衰えや、独居、経済的な問題などにより、「低栄養」に陥ってしまうケースも増えています。

②食品ロス

本来食べられるはずの食品が大量に捨てられてしまう「食品ロス」は、食の生産・流通をめぐる世界的な社会課題です。現在、世界の食料生産の約3分の1に当たる13億トンもの量が食品ロスとなっています。これらの焼却処分には当然、温室効果ガス(GHG)である二酸化炭素(CO2)が大量に排出されます。食料資源の有効利用を図るためにも、そして地球温暖化抑制の観点においても、食品ロスの削減は重要です。

なお、食品ロスの発生は途上国と先進国で事情が異なります。途上国の場合、食品の輸送や貯蔵のためのインフラが十分整っていないため、加工・流通段階で食品ロスが発生する場合が多いです。一方先進国では、本来の需要を上回る量の食品が生産・流通され、食べきれなかったものや消費期限を過ぎたものが廃棄されるなど、食品ロスが出ることが容認された社会の仕組みになってしまっています。

③農業生産に伴う環境負荷拡大

自然の力を借りて営まれる農業には、逆説的にそれ自体が自然環境を壊してしまうという現実があります。FAOによれば、2019年の世界のGHG総排出量の31%が食料システムに由来します。農業生産はその4割超、全体の13%に当たるGHGを排出しています※1。

とくに温室効果の高いメタンや一酸化二窒素(N2O)は、排出の半分以上が農作物や家畜に起因しています。しかも今後、世界の人口増に伴って食料需要も拡大していきます。MRIの推計では、従来の手法で農業生産を増やせば、2050年のGHG排出量は2020年比で1.4倍となる見込みです。農業生産に伴う環境負荷の削減に本気で取り組まなければ、世界のカーボンニュートラル達成もますます困難となってしまうでしょう。

食農の課題解決策としてのフードテック

これらの社会課題に対しさまざまな解決策が検討されていますが、その一つとして有望視されているのが、デジタルテクノロジーやバイオテクノロジーの成果を活用して、食料の生産・流通の変革につなげる「フードテック」です。

代表的なものは、植物由来の「代替肉」や動物由来の細胞からつくる「培養肉」です。今後の所得水準の向上に伴い、現在の新興国・途上国においても食肉の消費が増加していくと予想されています。大量の家畜を育てるには多くの土地と水を要し、家畜の消化管内発酵(げっぷやおなら)などでGHGも多く排出されます。肉食へのシフトが世界的に進めば、それだけ環境への負荷も高まっていくという関係が成り立ちます。そこで、畜産技術や食生活の転換、そして、新たなタンパク源として代替肉・培養肉を普及させることができれば、畜産における環境負荷削減やカーボンニュートラルの達成に貢献すると期待できます。

ほかにも、農業生産におけるGHG削減対策として、既存の農畜産業での環境負荷低減策もあります。例えば餌を改良して、げっぷやおならのGHGを低減させる方法や、水稲栽培において行われる中干し期間を延長することで、メタン発生量を削減する方法です。

こういった生産の環境負荷削減技術導入、動物性タンパク質摂取源の多様化(牛肉需要増加分の一部をほかのタンパク源、例えば鳥や豚、魚、卵に変更すること)、培養肉の一定の普及を組み合わせることにより、世界のGHG排出量は2050年時点で成り行き175億トン(CO2換算値)となるところ、17.4%の削減効果が見込めることがわかりました。これは、2020年の1.14倍と、人口増加率を下回る水準となります※2。

また、食品ロス対策として期待される技術としては、「Reduce(発生抑制)技術」が挙げられます。食品に関するサプライチェーン上の取引情報、温度、湿度などの情報をデジタル化し、クラウド上での共有・活用で需要と供給を高精度にマッチングさせることができれば、食品製造や食料生産における無駄の最小化につながります。新鮮なうちに腐敗や劣化が起こりにくい加工をし、食品のロングライフ化を図ることも可能です。食品のサプライチェーンは非常に長く複雑なため、需要と供給のマッチングは実際には容易ではありませんが、食品ロスの発生量を10%でも削減できれば、大きな意味をもちます。

このような食に関する情報共有やデータ分析は、栄養不良の課題解決にも役立ちます。過栄養も低栄養も、食生活を見直すことが最も基本的な対策になりますが、同居する家族がいない、あるいは経済的な理由などから、食生活の見直しが難しい場合もあります。その対策として、一人ひとりの体質や健康状態、病歴などを分析して最もふさわしい食事のメニューを提案したり、食材を宅配したりするような食のパーソナライズにかかるサービスが考えられます。すでにアメリカでは、商用サービスとして実施されている例もあります。

しかし、フードテック単独で社会問題を解決するのは難しいことです。食品ロス削減に向けて、関連する業界や消費者が連携・協力することが不可欠です。

フードテック構想は新たなビジネスチャンスも生む

最後に強調しておきたいのは、これらのフードテックの構想は、食農の社会課題解決に貢献すると同時に、新たなビジネスチャンスとしても期待できるということです。

日本人は古来、大豆由来などの植物性タンパク質や魚類を多く摂取してきました。戦後は食の欧米化に伴い、国内の畜産物生産技術も確立されてきました。こうした経緯からすると、日本はフードテック競争を食文化と技術の面でリードできると考えられます。

また食品ロス対策についても、日本ではすでに食品メーカーや流通小売業・外食産業などが積極的に取り組んできた実績があり、技術やノウハウの蓄積も大きいです。今後は新興国・途上国などに食品ロス対策技術を輸出していくことも十分可能でしょう。

日本の企業、とくにグローバルに市場展開している商社・食品製造業・流通業などにとって、食料安全保障や食農の社会課題解決は、今後、ビジネスチャンスであり実際の事業創造機会となる可能性があります。その先に、技術的・社会的なイノベーションも生まれていくはずです。

また個別の企業の取り組みだけではなく、大企業間の連携・協業や、課題解決に対し有望な技術を有する研究機関、スタートアップ、ベンチャー企業などとの連携を通じた、食農分野へのさらなる投資、研究開発・ビジネス展開、消費者を巻き込んだ取り組み促進にも期待したいです。

政策・経済センター 兼 ビジネスコンサルティング本部 産業戦略コンサルティンググループ

京都大学大学院工学研究科都市環境工学専攻修士修了後、三菱総合研究所(MRI)入社。食農分野のコンサルティング業務、政策立案支援等に従事。2021年から食料システムと環境サステイナビリティに関する独自研究提言に参画。

全社連携事業推進本部・食農分野担当本部長 兼 研究提言チーフ

1990年京都大学経済学部経営学科卒業後、三菱総合研究所(MRI)入社。マーケティング、組織人材分野での民間企業でのコンサルティングに従事。2013年より関西センター長、ものづくり革新事業センター長等を経て、2021年より現職。食農分野での自社研究・政策提言の取りまとめと事業開発全体統括を担当。

●関連ページ

「食と農のミライ」はどうなる?

経済学視点で考える、食料安全保障と気候変動対策

※このページは、『フロネシス24号 未来社会への新胎動』(東洋経済新報社刊)に収録したものを再構成したものです。