「Web上の悪評の放置」が企業にもたらす脅威 日本でも活用され始めた米国発の風評対策

Webの便利さによる大きな弊害

現代では、特定の商品やサービス、あるいは企業のことを知るのに、多くの人がWeb情報を参照するようになった。それに伴い、Web上の大げさな悪評や間違ったネガティブ情報による風評被害が、企業にとって大きなリスクとなっている。SNS上のつぶやきをきっかけに「ブラック企業」として認知されてしまうことや、顧客の迷惑行為が業績を押し下げることなどもその一例だろう。

こうした背景には、ネガティブ情報ならではの“特性”があると、叶野氏は明かす。

1993年生まれ。慶応義塾大学理工学部卒。JAPAN MENSA会員。 在学中にブランドクラウド創業者である井原正隆氏と知り合い師事。 2018年、ブランドクラウドがベクトルグループへ参入したのちに営業部管掌取締役として就任。23年、ブランドクラウド創業10周年の節目に代表取締役社長に就任、現職

「人間にはネガティビティバイアスという心理傾向があります。これは、ネガティブ情報はポジティブ情報より速く拡散し深く印象づけられるというものです。厄介なのは、Webにはあらゆる情報が残りやすい点です。伝聞、あるいは新聞や雑誌など紙媒体であれば、時が経つことで忘れられやすい。一方Webの場合、調べれば20~30年前のことも簡単に閲覧できます。だから、たとえ当事者が努力して改善しても、まさに“デジタルタトゥー”として参照され続けてしまう。検索エンジンやまとめ記事の便利さによる弊害ともいえます」

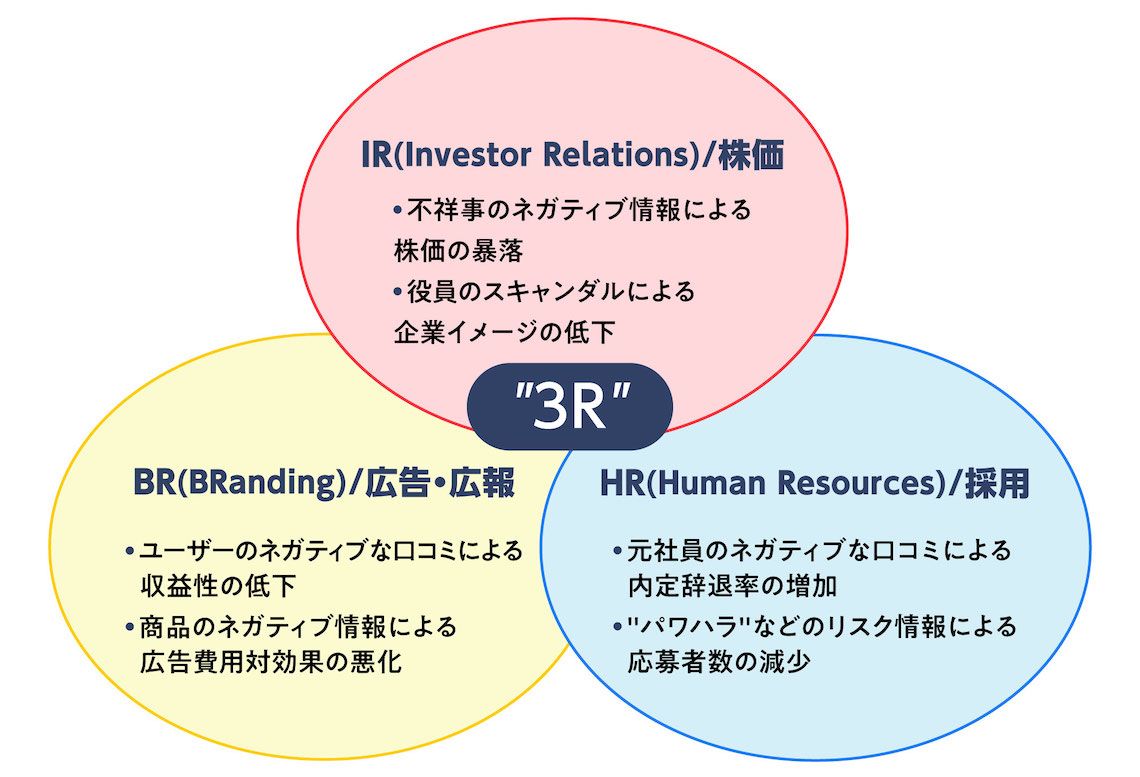

そうした弊害により、具体的に企業にはどんな実害が起こりうるのか。一般的に悪評・ネガティブレビュー・風評被害といったWeb上のネガティブ情報が影響するのが、企業価値を左右する「3R」だ。

3Rとは、IR(Investor Relations/株価)、BR(Branding/広告・広報)、HR(Human Resources/採用)のことだ。これらは風評被害によって株価や広告効率、採用効率が大幅に下がるなど、各領域で機会損失が起こりうる。

「実際には満足した顧客が多くを占めていても、Web上の評判においてはネガティブな内容が9割を占め、それがマーケティングや採用に影響し続けてしまうケースが少なくありません。というのも、例えば9割のユーザーが満足で1割のユーザーが不満な場合でも、一般的に不満の声には改善してほしいと思っていることや、マイナス感情のはけ口として書き込みするなど、動機がある一方で、ポジティブな口コミは書かれにくいのではないでしょうか。ネガティブ情報がユーザーに見られることで検索順位が上がり、それによっていっそう読まれて検索順位がまた上がる“負のスパイラル”が起こりやすいんです」(叶野氏)

米国で浸透した、風評被害の対策手法

しかし、このような実害を企業は避けることができるのか。実はWeb上の悪評や風評被害は、対策が可能だ。ただ日本では「風評被害対策があまり浸透していない」と叶野氏は指摘する。

「米国では広告などの“攻め”の施策と、風評被害対策など“守り”の施策も併せて行う意識が浸透しつつあるんです。世の中に発信されている自社の情報によって、自社がどのように見られているのか、つねに意識する当事者意識が高い企業が多いんです。すでにレピュテーション対策の市場が確立され、大学にもそれを専門的に学ぶ学科があります」(叶野氏)

米国で確立されているのが、ORM=Online Reputation Managementというレピュテーション対策の手法だ。ブランドクラウドで行う風評被害対策も、この手法を全面的に採り入れている。はたしてORMとは、どんなものなのか。

「多角的な手法を用い、Web上の中立的またはポジティブな情報を検索上位に上げることで、ネガティブな情報が目に入りにくくするアプローチです。正しい情報によって、ネガティブ情報に対するバリケードを築くイメージです」(叶野氏)

“悪評対策”の目標達成率は94%

実際に、風評被害対策はどのように行われるのか。ブランドクラウドのサービス「風評被害クラウド」を通して見てみよう。

まずは顧客企業のWeb上の風評リスクを、さまざまな検索エンジン・メディア・SNSを通して網羅的に把握し、 ブランドセキュリティリポートを無料で作成する。いうなれば、顧客企業の健康診断だ。その診断結果をベースに、どんな対策をどこまで行うかを顧客と話し合う。

そうして目標が定まったら、会社概要や事業内容などの中立情報や、オウンドメディア・他社メディアなどに載るポジティブ情報を検索上位に押し上げる。これにより、相対的にネガティブ情報が検索下位に下がり、見られにくくなる。

「中立情報やポジティブ情報などの情報を押し上げるに当たっては、AIによる分析・トラフィックから、メディアとの連携、逆SEO対策、心理学的アプローチ、弁護士と連携しての法的対応、ネガティブ発信者との交渉まで、実行可能なあらゆる手法を俎上に載せ、適切なものを組み合わせていきます」(叶野氏)

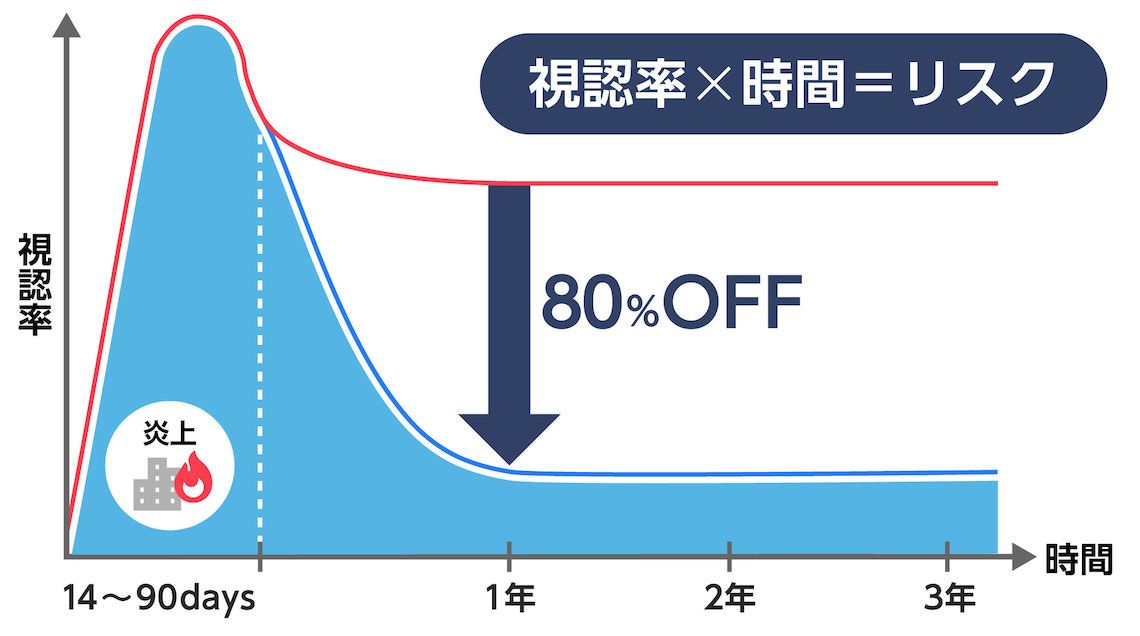

そしてこれらの施策の効果は、米国発のファインダリビティスコア(※1)という指標を用い、定量的に測定。同社では半年で60%、1年で80%の改善をKPI(重要業績評価指標)としており、94%(※2)とほぼ確実に達成している。

併せて同社では、企業や商品・サービスの評判を高め、認知度を上げる「ブランドリフティング」というソリューションも提供している。

ネガティブ情報が検索上位に来ないようにする風評被害クラウドに対し、ポジティブ情報を目立たせることで、ユーザーが関連ワードを検索したときに顧客の企業名や商品・サービス名が表示されるようにするのがブランドリフティングだ。

「風評被害による機会損失を減らすだけでなく、トップラインを伸ばすに当たっては、評判をよくするPR戦略が不可欠となります。その点、PRサービスを手がけるPR TIMESなど、有力なグループ会社と連携できるところも当社の大きな強みです」(叶野氏)

では、こうしたレピュテーション対策によって、実際に企業にはどんなベネフィットがもたらされるのか。

「お客様からは、Web広告におけるCPA(顧客獲得単価)が改善された、あるいは内定辞退や離職率が下がったなどの声が上がっています。いくら広告や採用に注力しても、“バケツに穴が開いた”状態だとどうしても機会損失が起こり、効率が悪くなります。だからこそ、水を入れるだけでなく穴もふさいでいく。私たちが提供するのは、そんなソリューションです」(叶野氏)

日本企業にとっては“先行者利益”が得られる機会ともいえる。

「企業やサービスの比較をする際は、ネガティブ情報が少ないことを理由に選ばれることが少なくありません。その点、日本のレピュテーション対策の現状を踏まえると、いち早く対策を行うことによるベネフィットは非常に大きいと思います」(叶野氏)

デジタル化が著しい現代においては、攻めの施策はもちろん重要だが、こうした守りの施策の重要性が日々高まっている。日本でも近い将来、Web上のレピュテーション対策が、営業活動や広告・PRなどと同じくらい、不可欠な存在となるのではないか。

⇒詳細を見る

※2 同社調べ(https://brandcloud.co.jp/202303lp06-1/)