JTB「エンゲージメント」に寄り添う旅行以外の姿 人と組織のつながりの強化へ「感動体験」を創出

JTBが企業のエンゲージメント向上策に伴走する訳

今やビジネスで外せないワードとなっている「エンゲージメント」。企業と従業員や顧客とのつながりの強さを示す意味で用いられるが、それが低下すると、顧客の満足度や従業員の生産性、ひいては離職にも影響してしまう。人的資本経営が求められる今、人材の流動性の高まりや価値観の多様化といった社会の動向も背景に、エンゲージメント向上に取り組む企業が増えてきている。

実は、企業のステークホルダーとのエンゲージメントに関する課題に対して、長年にわたり向き合ってきたのがJTBだ。創業以来、旅行を通じて人の交流を生み出し、感動や共感を呼び起こすことを志向してきた。

その目的は「旅行実施」ではなく、その「効果」である。そこを原点にして、旅行だけでなくビジネスイベントや、組織活性を促すEVP(Employee Value Proposition)ソリューションの提供を開始。企業と従業員・顧客のエンゲージメント向上に伴走し続けてきたのである。

その取り組み事例やエンゲージメントに関する最新のトレンドを紹介するイベントとして、JTBは7月に「JTB Engagement Camp 2023」を開催した。そのイベントの中から、JTBならではの姿勢や取り組みが見えた3つのセッションを紹介しよう。

パラダイムシフトによる「感動」が組織に好影響

従業員エンゲージメントを高め、強い組織づくりを目指すにはどうすればいいか。それを示したのが、世界的ベストセラーのメソッドを組み込んだ野外体験型研修プログラム「7つの習慣®Outdoor」を紹介した聴衆参加型のセッションだ。

「7つの習慣®Outdoor」は、組織の課題解決を促すJTBのEVPソリューションの中でも、従業員エンゲージメントの向上につながる「自立」と「チームワーク」の本質を体感しながら学ぶもので、利用企業の満足度やリピート率が高いという。

その理由は、「パラダイム転換(パラダイムシフト)」を自覚的に実感し、その体験から得た学びを日常業務にも落とし込めるからだ。講師として登壇した一般社団法人日本野外研修ワークショップ協会の上野智子氏は、次のように説明する。

認定講師

上野 智子氏

「パラダイムとは、物事の見方や捉え方、理解の仕方のことで、『経験と情報』で形成されています。何十年と生きてきた経験から、『こうに違いない』という思い込みが膨らんでいく。しかし、そのパラダイムを転換することで、成果を導き出すことができるようになるのです」

この上野氏の言葉を裏付けたのが、会場で実施した「オールスタンドアップ」というアクティビティだ。参加者は「地面にお尻をつける」「足の裏を付け合う」「腕を引っ張り合う」の3つのルールを守り、協力しながら「同時に立ち上がる」というミッションのクリアを目指す。

2人組からスタートし、クリアしたら4人組、8人組と増やしていく。難易度が上がっていくが、その中でいかに思い込みや固定観念に支配されているのかがわかってくる。そんなルールはないのに、隣の人と規則正しく手をつないだり、丸になったりするのである。そこに気づき、ほかのやり方を試行錯誤しながら立ち上がれたとき、参加者からは「おおっ」という感嘆の声が次々に上がった。

「『7つの習慣®Outdoor』では、オープンマインドになれる野外の環境で、体を動かすアクティビティで気づきを促した後、チームでの振り返りや座学での落とし込みをしていきます。このサイクルを重ねていくことでパラダイムシフトが起こり、チーム一体となってシナジーを生み出す『感動』を味わうことができる。その感動が脳に刻まれることで自分が変わり、チームが変わり、そして組織に好影響を与えていくようになります」(上野氏)

ビジネスソリューション事業本部

マーケティング担当マネージャー

岩田 泰信氏

このセッションの進行役を務めたJTBの岩田泰信氏は、「組織で飛躍的な成果を達成するには、個人と組織がよりよいパラダイムを手に入れ、シナジーをつくり出すことが重要です。そのためには『教え教えられる』ではなく『自ら実感する』ということが大事だと考えています」と総括。従業員が自分でエンゲージメントを高めるのは難しく、企業が枠組みとしてこうした機会を設けることが大切だと述べた。

実際、新入社員から管理職、拠点のトップまで参加する企業や、複数の企業が参画するプロジェクトのメンバーで実施した事例もあるという。組織のエンゲージメント課題に直面している場合はもちろん、課題が顕在化する前にもぜひ検討したいプログラムだ。

顧客の不満を防ぎ、感動をもたらすメソッドとは

デジタル化の普及によって、従来とは比べものにならないほど顧客は情報を収集しやすくなった。とりわけコモディティー化の進む製品やサービスの場合、顧客エンゲージメントを高めることが不可欠になってきたといえる。

コーポレートソリューション部

HRコンサルティング事業局

チーフコンサルタント

佐藤 昌弘氏

そうした状況を踏まえ、競合に差をつける「おもてなし」のノウハウを解説したのは、JTBコミュニケーションデザイン HRコンサルティング事業局チーフコンサルタントの佐藤昌弘氏だ。JTBが独自に開発した「JTBホスピタリティマネジメント」のソリューションを提供している佐藤氏は、基本的なマインドセットとして「相手に喜んでもらうために自ら進んで行う、相手の期待を超える気持ちと行動」が大切だと説明した。

「とりわけ重要なのは『相手の期待を超える』の部分です。万一、お客様の事前の期待を下回れば、不満という評価になってしまいます。まずは期待どおりの対応をきちんと提供することが第一の関門です。そして、期待を超える対応ができれば『ここまでやってもらえるのか』といった感動を相手にもたらすことができます」

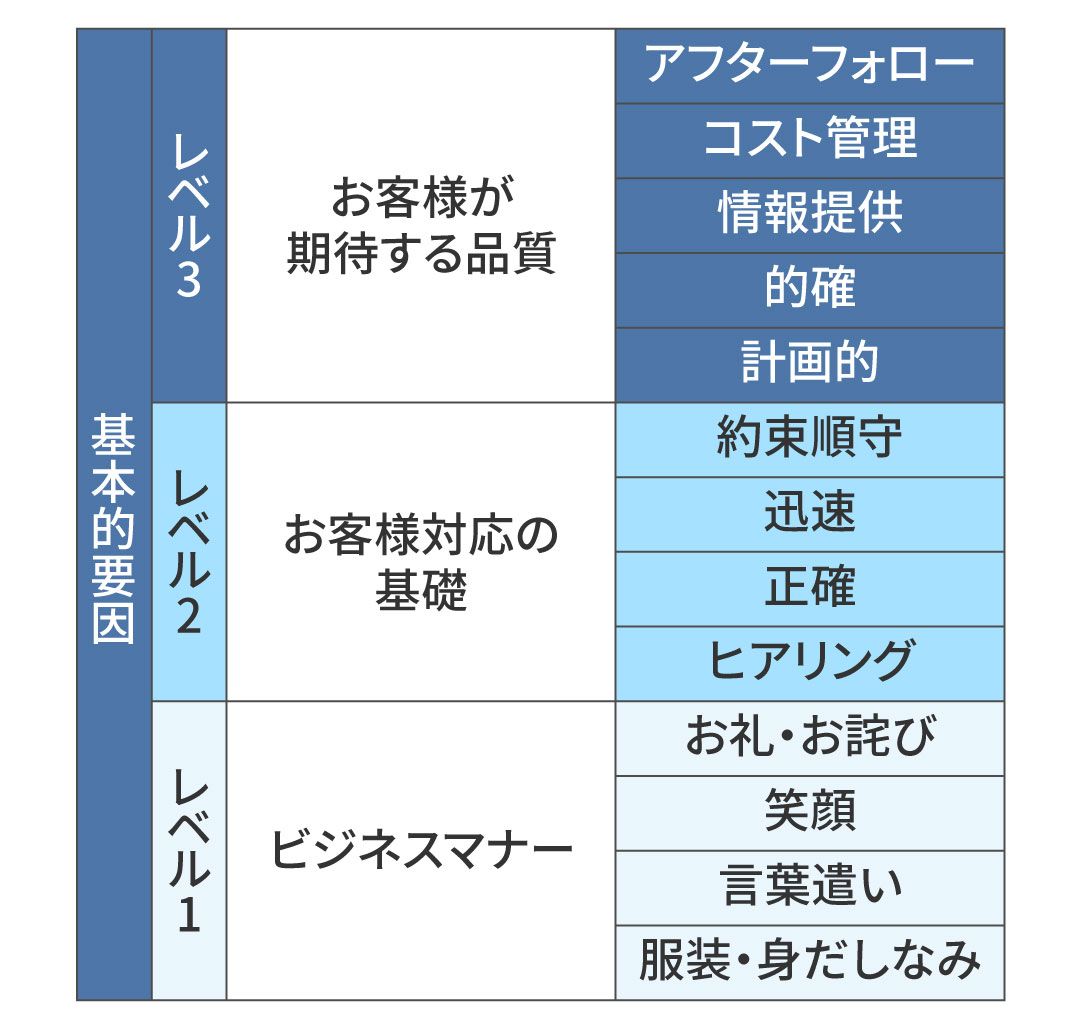

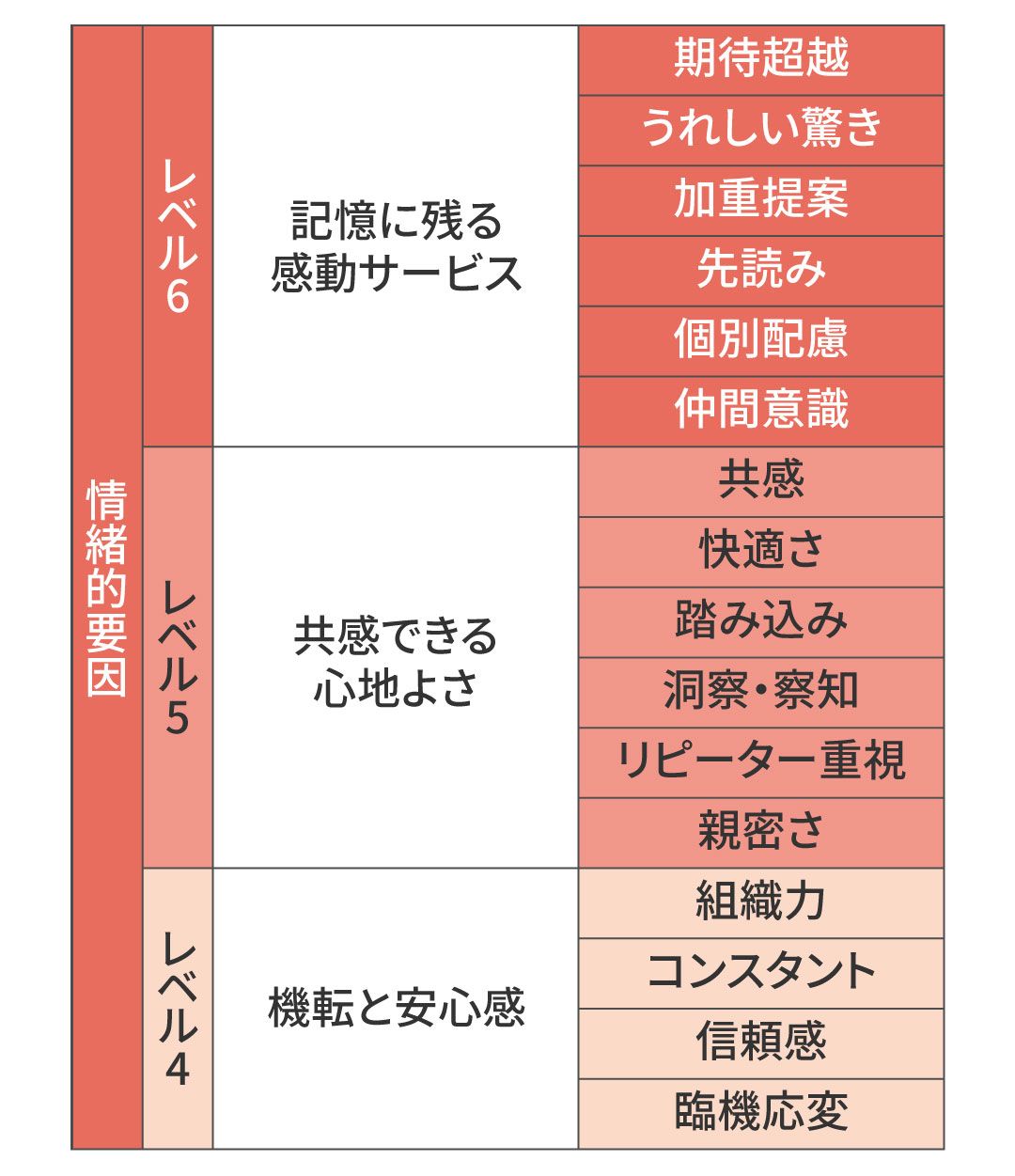

では、一般的に顧客はどんな期待を持つのか。佐藤氏は「お客様が感じるサービス価値」を6つのレベルに分類。レベル3までが「事前期待」に当たるとし、「基本的要因と位置づける13項目を漏れなく満たすことが重要。どれか1つでも欠ければ、クレームや顧客離反につながる」と語る。

しかし、期待を満たせば顧客エンゲージメントが高まるかといえば、そうではないという。

「多くの研究でも指摘されていることですが、『満足』と評価しても離反につながるケースは少なくありません。最大4割程度が利用する企業や店舗を替えるという研究結果もあります。リピーターやひいきのお客様といった『ファン』を増やすには、情緒的要因と位置づけているレベル4~6の対応を1つでも提供することが必要です」(佐藤氏)

セッションでは、その1つである「洞察・察知」のケーススタディーを寸劇で披露した。佐藤氏は「お客様が口に出した要望だけでなく、本音を洞察するため、『耳・目・心を向けて聴く』ことが大切」とし、ヒアリングに役立つ「丁寧な傾聴表現のポイント」も解説した。顧客に寄り添って傾聴する姿勢が、顧客エンゲージメントの向上につながるということだろう。

エンゲージメントを高める「空間」づくり

人や組織にとどまらず、エンゲージメントを高める「空間」にも着目しているのが、このイベントの大きな特色だ。旅をはじめとしたあらゆる場や時間をプロデュースしてきたJTBならではの取り組みといえる。

その姿勢を強く打ち出した1つが、日本の「退屈な」企業イベントに問題提起をしたセッション。JTBコミュニケーションデザイン DX推進プロジェクトの吉井和人氏と、JTB 事業推進チームの堺亮介氏が、エンゲージメント向上を促すイベントのあり方を示した。

海外の先端事例に数多く触れている両氏は、複数のイベントマーケターに「どうやったらイベントを成功させられるのか」をインタビューしたところ、「『FUN』が重要」という答えが返ってきたという。

「なぜ『FUN』が重要なのか聞いたところ、あるイベントマーケターは『われわれは企業と顧客の関係ではなく、ファミリーなのだから楽しむのは当然』という反応でした。別のマーケターはもっとシンプルで、『楽しいことはみんな好き』、だから皆が喜ぶ『FUN』を提供するという答えだったのです。単に自社の製品やサービスを紹介するのではなく、ビジネス関係以上のつながりを醸成するユニークで特別な体験が必要ということです」(堺氏)

実際、この日のイベントでは、そのような観点を意識した空間を演出。株式会社スノーピークビジネスソリューションズとのコラボレーションにより、たき火台やローチェア、テントなどを配置し「キャンプ」をイメージした空間を会場に再現した。

ノーマルなセミナー空間ではなく「非日常」な空間を演出、各セッションでも参加者のアクティビティや寸劇を行うなど細部にもこだわりがうかがえるこのイベントは、参加者の「FUN」を醸成し、エンゲージメントを高める仕掛けが機能していたといえよう。実際にイベント終了後の参加者アンケートでは、「今までにない空間設計で驚いた」「エンゲージメントを体感できた」といった声があったようだ。

不確実性の時代に、価値創造の源泉として従来以上に大切にしなければならないのは「人」。だからこそ、あらゆるステークホルダーとのエンゲージメントを高めていくことは、サステナブルな企業経営に欠かせない。

「つなぐ・つくる・つなげる」という考えの下、感動と共感を呼び起こす「交流創造事業」を事業ドメインとするJTBは、地域と旅行者のつながりだけでなく、企業と顧客・従業員のつながりにおいても独自の価値を創出している。この先、旅行会社としてだけでなく「企業のエンゲージメント向上策に伴走するJTB」としても、より大きな役割が期待されていくのではないだろうか。

「サステナブル」な企業イベントのあり方も提案

「JTB Engagement Camp 2023」は、サステナブルな企業イベントのあり方も示した。会場で使用した電気は、再生可能エネルギーに置き換えてCO₂を実質ゼロにできる「CO₂ゼロMICE®」を採用。また、リース品のキャンプギアやリサイクル可能なファブリック素材を使うことで、廃棄ゴミを最大限削減した。

環境に配慮したケータリングにも注目したい。フードロスの観点から、不ぞろいな色や形で市場に出せない有機野菜を使用。ダイバーシティーな環境下で造られたワインや再生クラフトジンなどもサーブされた。

将来的にはリアルイベントにおいても完全なペーパーレス化を目指し、イベント用モバイルアプリやバーチャル展示ブースなど、イベントテクノロジーの活用にも力を入れている。

持続可能な未来に向けて、サステナビリティへの取り組みがあらゆる企業に求められている。JTBは環境負荷の低減につながる企業イベントを支援するだけでなく自社でも実践し、サステナビリティへの注力姿勢を示している。

※このページは、2023年9月1日に公開した内容に、2025年2月18日に一部加筆、修正を加えました。人物の肩書はすべて取材当時のものです。