デジタル化が切り拓く介護サービスの未来 する側と受ける側ともに満足できるかがカギ

高齢者見守りシステムが介護現場の風景にもたらした大きな変化

「介護のデジタル化」と聞くと、高齢者の移動・移乗や入浴などを支援するロボティクス技術を思い浮かべる人が多いかもしれない。もちろんこれらも重要だが、介護現場で比較的多く活用されているのは、実は高齢者の「見守りシステム」である。介護施設の各部屋にセンサーや赤外線カメラを設置し、入居者がベッドから転落したり、認知症患者が突然夜中に室外へ出ようとしたりした場合などに感知。職員の端末にその情報を即座に知らせるというものだ。呼吸数や心拍数などを常時モニタリングできる機能を備えているものもあり、利用者の容体変化もきめ細かく把握できる。

当初、介護の現場では「見守りを機械任せにしてよいものか」「職員が入所者一人ひとりの顔色などを見ることが大事だ」など、見守りシステムの導入に懐疑的な声も多かったという。しかし現実問題として、少人数の介護職員が交代で巡回しながら行う夜間見守りでは、入所者一人ひとりの確認に充てられる時間はどうしても限られてくる。しかも万が一、転倒などの発見が遅れれば生命に関わる可能性さえあり、職員にとって緊張度が高く負担の重い仕事だ。まさにそうした負荷を軽減し、よりよい介護環境を導くことが、見守りシステムの存在意義といえる。

実際に導入した施設では、仮に入所者に異変があった場合も従来以上に迅速に対応でき、職員の物理的・精神的な負担も大幅に軽減されると実感できたという。結果として勤務時間の余裕が生まれ、入所者との対話に割ける時間が増えた。一方、入所者である高齢者側にも、夜間に職員が自室に出入りすることで眠りが妨げられてしまう問題があった。見守りシステムのおかげで、職員の入室が最小限に抑えられ、安心して眠れるようになる利点も生まれている。こうした成果が業界内でも徐々に共有され、現在のような普及に至ったのである。

「介護分野の人手不足は非常に深刻な社会課題です。この問題を解消する手段として、デジタル化が不可欠なのは間違いありません。政府も介護のデジタル化を推進していますが、その際、どうしても『省力化』や『業務の効率化』などを強調しがちです。しかし現場で介護に携わっている方々の関心事は、業界全体の人手不足というマクロな課題に加えて、目の前の高齢者にどれだけよい介護サービスが提供できるかです。見守りシステムの例からもわかるように、デジタル化はあくまで介護に関わるすべての方々の満足度や安心感を高め、多くの“笑顔”を生み出すためのものです。このような価値を業界全体に伝え、共感の輪を広げていけるかどうかが、介護デジタル化の成否を分けるのではないでしょうか」(MRI研究員)

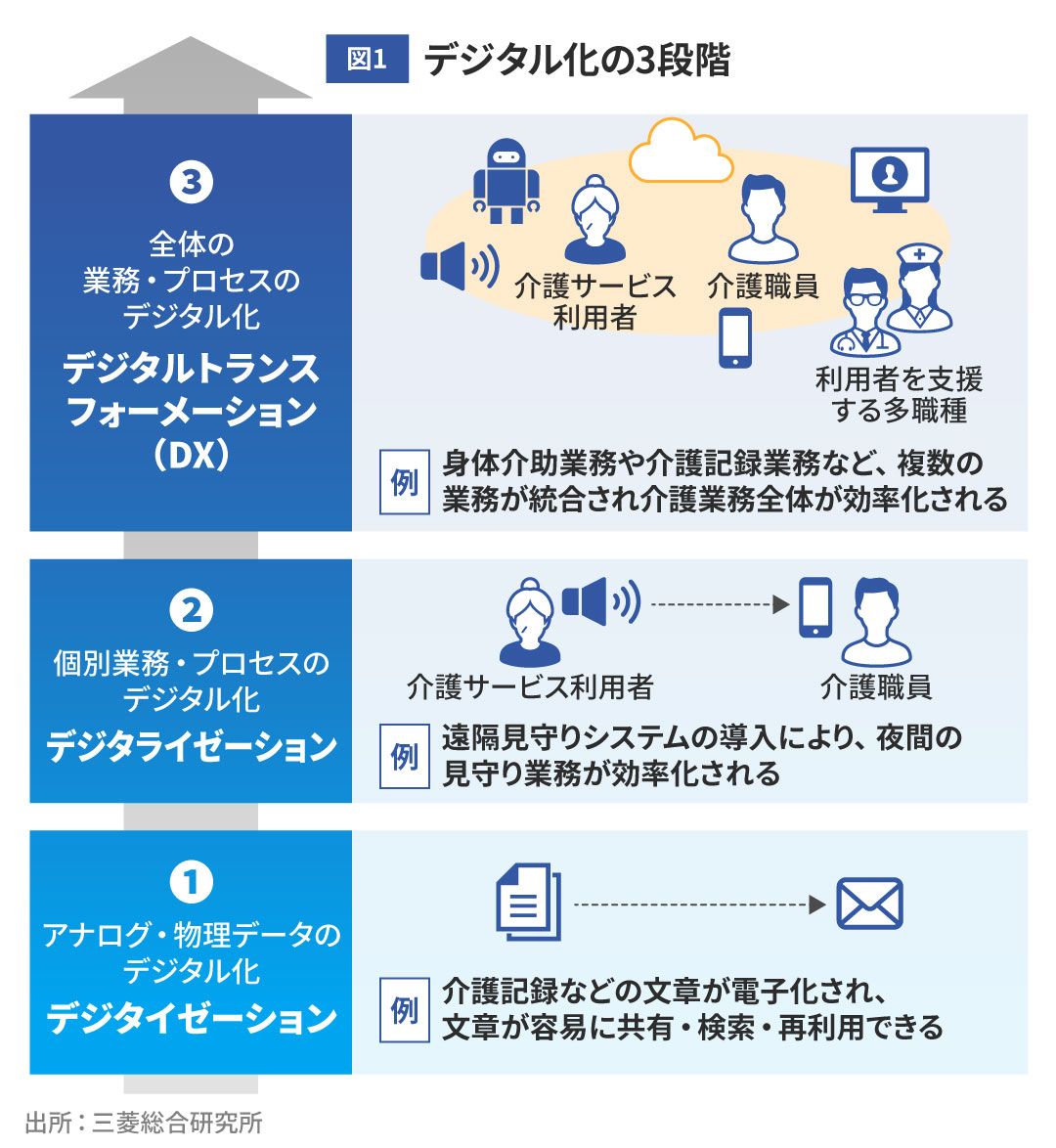

あらゆるデータが連動し、一人ひとりに最適なサービスを提供する「介護DX」

見守りシステムと同様に今後の普及が期待されるデジタル技術として、音声認識装置を用いた情報共有システムが挙げられる。

介護職員にとって、担当している高齢者の日々の様子や提供した介護サービスをまとめる「介護記録」は重要な仕事だ。睡眠時間や食事の量、身体の痛みや不具合などを、介護作業をしながら口頭で聞き出し、あとで文書化しなければならない。手間と時間がかかり、長時間労働の遠因にもなっている。

そこでこの課題を解決するため、スマートフォンやタブレット端末などを使って現場での会話を記録・共有するサービスが開発されている。作業負担や労働時間が軽減されるのはもちろん、介護中に高齢者とのコミュニケーションにしっかり専念できる。サービスの質的向上を促し、ひいては介護する側と受ける側双方の満足度や安心感の向上につながるだろう。

近い将来、センサーの小型化やウェアラブル化が進めば、介護サービス利用者のバイタルデータなどをリアルタイムで取得・蓄積することも可能になる。これを介護記録などと連動させることにより、これまでベテラン職員の属人的な経験や勘に頼りがちだった介護から脱却し、科学的裏付け(エビデンス)に基づく介護へと移行していくことが期待できるという。

「こうした取り組みが積み重なれば、将来的には利用者個々人に対して最適なサービスを提案できる可能性も生まれてきます。例えば、日々の生活の様子を記録した動画や利用者の健康データをAIが解析してケアプランを提案。ケアマネジャーらはそれを参考にしつつ、高齢者の尊厳の保持や地域のリソースなどを考慮して利用者と家族に適したケアプランを作成していく。また、利用者の情報が個々の介護事業者の枠を超えて多職種や地域で共有される体制が整えば、地域単位で利用者に適したサービスを提供しやすくなります。こうして、デジタル技術をベースとする新しい介護サービスを実現していくのが介護DXであり、まさに介護に関わる人すべての満足度向上につながる取り組みだといえます」(同)

介護デジタル化を全社的な取り組みに昇華させる工夫も不可欠

では今後、介護のデジタル化をどのように進めていくべきだろうか。MRIによれば、その手順は図2のように4つのステップに整理できる。まず重要なのは、第1ステップに当たる「目標設定」である。

「繰り返し述べてきたように、デジタル化の最終的なゴールは、介護に関わるすべての人の満足度・安心感の向上のはず。そのゴール設定が抜け落ちたまま、補助などを受けてデジタル技術の導入に取り組んだ結果、一部での試行にとどまり、本格導入前に立ち消えてしまったという話をよく聞きます。目標を経営者と職員の双方が共有し、全社的な取り組みとして普及・浸透させていくことが第一歩です」(同)

実際に推進していくうえでは、主要な推進役となる職員が活躍できるよう、環境を整える必要がある。

「デジタル導入に積極的な職員が旗振り役となり、周囲を巻き込みながら順調に進めていたにもかかわらず、その職員が異動すると求心力が失われ、取り組みが停滞してしまうケースがしばしば見られます。職員のやる気や自発性だけに頼るのではなく、経営層から明確なミッションとして直接その人に指示を出すとともに、日常業務を軽減したり、サポート役の職員を配置したりして、属人的な活動にならないようにする工夫が必要です。またその職員が仮に異動した場合にも、そのミッションに引き続き携われるようにする方策をとるなどの配慮も大切です」(同)

実務上、多くの事業者がつまずきがちなのが、第3ステップに当たる「評価・改善」だという。試行結果を受けて当初目標を達成できたかどうかを評価し、具体的な業務プロセスへ落とし込んでいく作業である。

「大抵の場合、いきなり目標達成することはありません。業務プロセスを変えたことによって職員間での認識の相違が生まれ、ミスが増えることもあります。大事なのはその結果を受けて、何を見直し、どのように業務プロセスを変えるかです。この改善と具体的業務プロセスへの落とし込みをしっかりと行わないと『デジタル導入をやってみたけど、手間が増えるだけで役立たない』という評価で終わってしまうおそれが出てきます」(同)

最後の「本格導入」のステップでは、試験的に導入して得た結果を評価するとともに、そこで得た知見を共有していくことも欠かせない。業務のやり方を変えることになるため、反対する声も出てくる。デジタルに対する苦手意識や不信感を持っている職員も少なくないはずだ。

「ある事業所では『機械に任せることで逆に見過ごしが減った』『何か起きた時の対応が早くなった』など、導入による効果や利用者からの評判を積極的に周知したところ、不信感を抱いていた職員も納得し、取り組みに対して前向きになったそうです。ケア会議などを通じて、成功のポイントや失敗から得た教訓などを共有しながら進めることが重要です」(同)

高齢化が急速に進む日本では、介護は国民全体の関心事であり、重要な社会課題といえる。

「介護は利用者とその家族にとって、豊かで安心な生活を送るうえでとても大切なものです。介護サービスの提供体制を持続可能なものとするためには、地域間格差の是正や医療・介護提供体制の適正化などさまざまな課題が残されています。これらの課題についても継続的に検討を進めていく予定です」(同)