千葉商科大学が「全学部・学科を再編」納得の意図 15年後の社会ニーズを見つめた粘りの大学改革

若手教職員の議論を生かし、教育改革を実行

2028年に創立100周年を迎える千葉商科大学(以下、CUC)は社会に貢献する仕事をすることが第一義で、その結果として利益を得るという考えのもと、「商業道徳」を身に付けた実業家を数多く輩出してきた。その歴史と伝統に支えられ、テクノロジーやグローバリゼーションの進展など、かつてないスピードで変容する現代においても揺るがない理念を貫いている。

その一方で、いつの時代も選ばれる大学であり続けるために、社会の変化やニーズを捉え、新しい学びの提供や教育体系を積極的にアップデートする改革の風土も併せ持っている。19年から22年に、「10年から15年先の社会で求められる人材像」「社会から求められる大学であり続けるために必要な挑戦や強化するべき領域」をテーマに徹底的に議論した末、抜本的な大学改革に踏み切った。議論は教員と職員の垣根を越えて18回にわたった。その後も若手から中堅の教職員28名からなる「CUC未来会議」を2班に分け延べ22回開催している。

その狙いと成果について、原科学長はこう明かす。

原科 幸彦氏

「若手を中心とする教職員一人ひとりに主体性を持って改革にコミットしてもらい、改革の理解浸透と未来志向のアイデアの創出につなげたい狙いがありました。結果として、学部や専門の領域を超えた多様な視点を盛り込んだ改革に結び付けることができました」

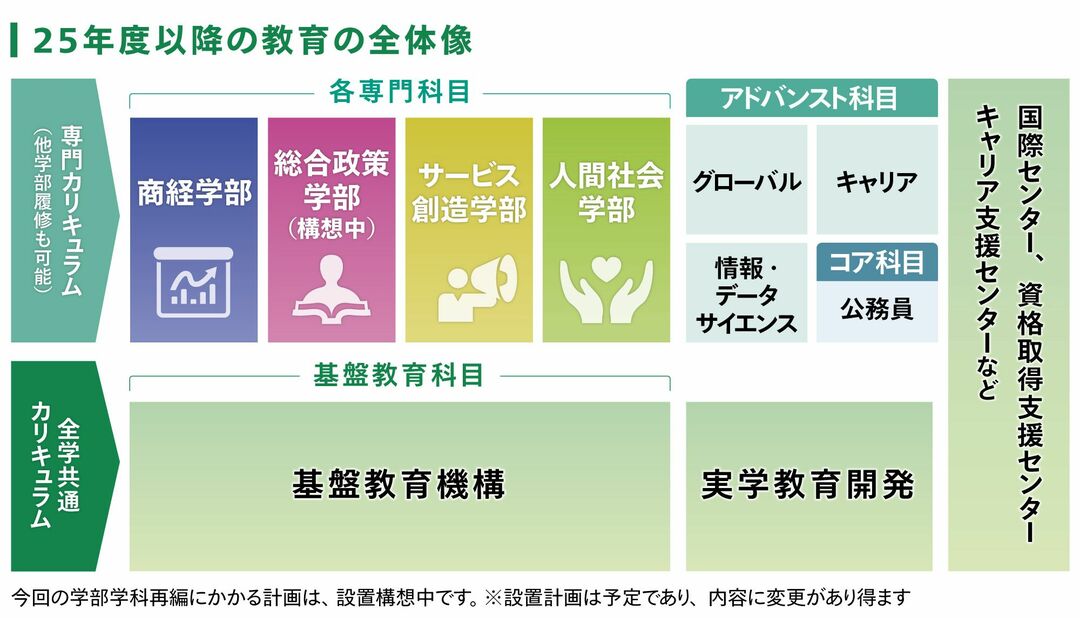

25年以降に入学する学生が対象となる教育改革は、新たな教育体制の構築と学部の再編というダイナミックな内容だ。

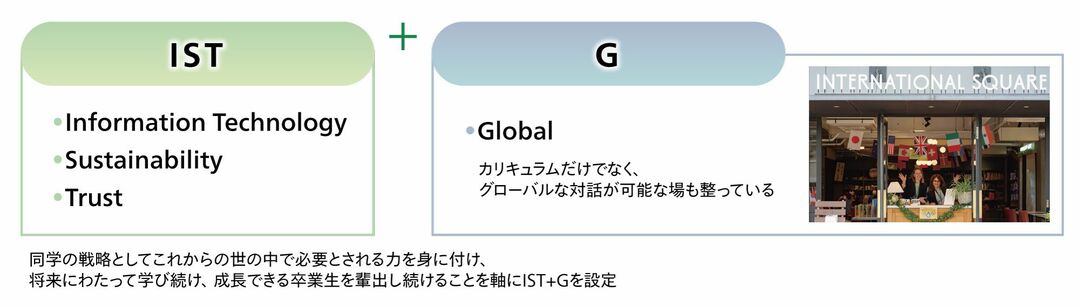

新たな教育体制の基盤となるのは、「IST+G」と呼ぶ戦略。従来から重視してきた3つの要素、急速に発達して時代を動かす「Information Technology(I)」、社会と経済の持続可能性「Sustainability(S)」、社会人としてあるべき行動の基本にある倫理観「Trust(T)」に、新たに社会的・経済的課題を世界規模の視点で捉える「Global(G)」を加えた。「IST+G」を踏まえてCUC全体のリソースを再考。初年次を中心に基盤教育を行っているが、建学の理念の浸透、コミュニケーション力育成、金融リテラシー教育など、多面的で実用的な教養教育を取り入れる。

変化する産業のあり方に合わせ全学部・学科を再編

学部の再編成においては現在の5学部から4学部6学科19コースに再編する。ビジネスを総合的に学ぶ「商経学部」は、マーケティングやファイナンスなどのコースで構成される商学科と、組織マネジメントや中小企業診断・起業などのコースからなる経営学科を設置。社会課題の発見と解決を目指す「総合政策学部」は、経済政策や経済データ分析に重点を置く経済学科と、地域政策や地域経営などを学ぶ政策情報学科からなり、経済学を重視している。「サービス創造学部」は新しいサービスの創造と起業を学ぶ。「人間社会学部」では、未来社会の創造に力点を置いてサステナビリティや地域づくりを学べる。

また、学部を問わず先端的な領域を学べるアドバンスト科目として、「グローバル」「情報・データサイエンス」「キャリア」の3プログラム、さらには全学の学生が誰でも学べる「公務員プログラム」を新たに設置する。

建学時から揺るがない「治道家」の育成

この改革を支えるCUCの教育理念は創設時から、脈々と受け継がれてきた。欧米列強を筆頭に世界が好景気に包まれていた1920年代、拝金主義より、社会に漂う商業道徳の頽廃や実学教育の軽視の風潮を憂いた創設者の遠藤隆吉は、倫理観の高い実業家の育成を決意。「実業は決して己の利益のみを目指すものではなく、社会に奉仕することを目的とする」設立理念を掲げ、折しも世界恐慌が起こる前年の1928年に、千葉商科大学(当時、巣鴨高等商業学校)を創設した。

戦後の46年には、現在もキャンパスを置く千葉県市川市国府台へ移転、50年には千葉商科大学に改称。そして現在も、建学の精神「有用の学術と商業道徳の涵養(かんよう)」を継承している。

原科幸彦学長は、次のように解説する。

「遠藤博士の商業道徳は、武士道精神の影響を受けています。武士道は人間として守るべき正しい道『義』を重んじており、義を身に付けた人は、それを実行する勇気、すなわち『勇』が必要です。あわせて、まわりに配慮する思いやりの心『仁』がなければならない。CUCでは、大局的見地から社会課題を解決する高い倫理観を備えた指導者を『治道家(ちどうか)』と呼んでいます。本学は創設以来、この治道家、すなわち、真当な指導者の育成に尽力してきました」

学生起案でCUC産のワインや蜂蜜も発売

治道家を育成するというCUCの理念は、柔軟で多岐にわたる独自の実学教育、いわゆる座学で得た学びを社会で生かすアクティブラーニングによって支えられている。

その事例の1つが、キャンパスや地域資源を活用した起業やビジネス、国際交流、SDGsなど多彩なテーマにひも付いた活動を展開する学部横断型の学長プロジェクトなどの全学共通プログラムだ。原科学長は具体例を挙げながら、次のように説明する。

「キャンパス内の土壌改良した畑で、自然エネルギー100%を目指す大学にふさわしくソーラーシェアリングのもと栽培したブドウを使ったワインを醸造したり、学内の屋上で養蜂したミツバチの蜂蜜で新商品を開発したりするなどプロジェクトが充実しています。

ほかにも、学生自ら事業計画から経営までを担う『学生ベンチャー食堂』や、地域の子どもたちに消費や労働など社会の仕組みを学んでもらう教育イベント『キッズビジネスタウン®いちかわ』など、多種多様。実社会で生きるSDGsにも直結した貴重な経験で、新たな視点や発見を得られるため、学生の飛躍的な成長を後押ししています」

その成果を裏付けるように「議員や社長など政財界のリーダーとして活躍するOB・OGが1000人以上(2022年、千葉商科大学調べ)と非常に多いです」と原科学長は明かす。

「本学の学生は、自主的に提案して活動する傾向が強いです。社会に出てからも、目先のことにとらわれず、自考自律しながら仕事に取り組める人材として高い信頼を得ています」(原科学長)。

運営費はクラウドファンディングで支援を募った

大学を使い倒し、創造力と判断力を磨いてほしい

教員や職員のアイデアを融合させ、実現した大規模な改革の構想。原科学長は「これからの社会に必要とされている学びをこの4学部で専門的に深められると考えています」と自信をのぞかせる。こうした改革は教育のアップデートにとどまらない。

23年に新設した「総合研究センター」は研究力強化に向けて、学内の研究を統括する組織として機能し、個々の研究者がチームで研究に取り組めるようにアシストする。

「研究をスピーディーに深化させ、研究費の調達や産学連携の支援を手厚くします。総合研究センターはAI領域で著名な研究者の寺野隆雄氏が統括するので、テクノロジー分野の研究も進めていきます。

例えば、『AIを活用しながら人間的な要素を会計に組み込むと、どのような発展を見込めるのか』といった研究は、会計と絡めた点で本学ならではのものです」

10年先の世界を予測することは困難だが、どのような時代であろうとも、社会課題を読み解き、未来を切り拓ける人間は強い。CUCが実践しているのは、そうした人間を育てることだ。

「現在、全国から本学の実学教育を細かく調べたうえで入学を希望する学生が増えています。とくにSDGsや、自然エネルギー、エシカルというキーワードで本学にたどり着く学生が目立ち、意識の変化を実感しています。

本学自体も社会の変化に対応しながら、学力だけでなく学び続ける姿勢を身に付ける場へと進化しています。学生主体の教育を提供していますので、使い倒してもらいたいと願っています」

学生の挑戦意欲や好奇心を満たす環境が整う千葉商科大学。建学の精神を継承しながらも、思い切った改革を実行する背景には、いつの時代も社会に求められる大学であり続けようとする強い信念がある。これからも、あらゆる業界でリーダーシップを発揮できる人材が、CUCから飛び立っていくだろう。

⇒千葉商科大学についてさらに詳しく見る